Vega-C en détails

Contexte

Entre 2012 et 2024, le lanceur Vega a fait partie du paysage spatial européen, aux côtés du lanceur moyen russe Soyouz et du lanceur lourd Ariane 5. Ces trois lanceurs permettent alors de couvrir toute la gamme des besoins d’emport, depuis les petits satellites (et l’orbite basse) jusqu’aux gros satellites en orbite géostationnaire.

En 2022, le CNES annonce officiellement le départ du personnel et des installations russes présents sur la base de Kourou, consécutivement à la suspension des lancements décidée par Moscou suite aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Consécutivement à ce retrait du lanceur moyen Soyouz, arrivent sur les pas de tir de Kourou les nouveaux lanceur Ariane 6 et Vega-C, tous deux des évolutions des versions précédentes (Ariane 5 et Vega).

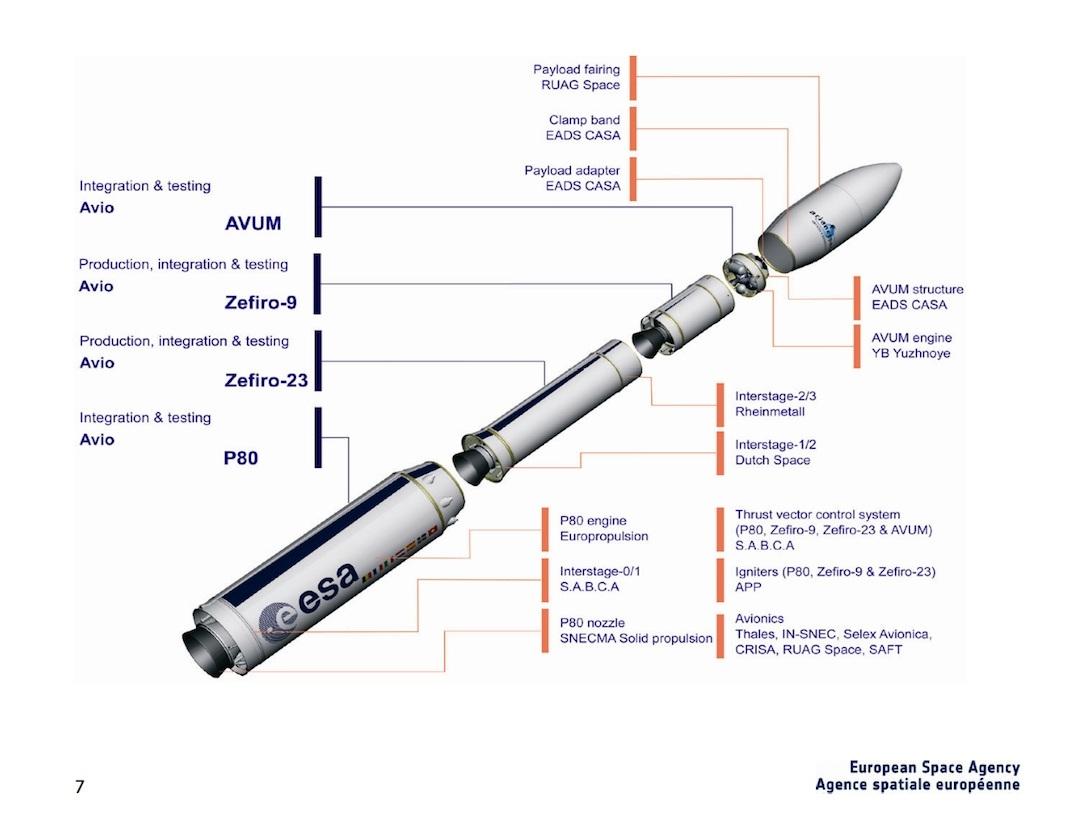

L’augmentation de puissance du Vega-C, la grande adaptabilité du lanceur Ariane 6 (déclinable en lanceur moyen avec 2 boosters ou en lanceur lourd avec 4 boosters) et le fait que le nouvel étage propulsif à ergols solides P120C est produit en série, à la fois comme 1er étage du Vega-C mais aussi comme booster sur Ariane 6, permettent à nouveau à l’Europe de pouvoir répondre à tous les besoins, tous les profils de lancements, charges utiles et orbites opérationnelles, et ce en toute autonomie.

Le maître d’œuvre de Vega-C est l’industriel italien Avio (à l’origine en consortium avec l’agence spatiale italienne ASI). En novembre 2023, au sommet sur l’Europe Spatiale à Séville, est acté qu'Arianespace arrête la commercialisation du lanceur Vega-C au profit d’Avio qui devient ainsi, d’ici fin 2025, le maître d'œuvre industriel mais aussi l'opérateur de lancement, qui se charge de la commercialisation du lanceur.

Objectifs

-

Augmentation de performance de 50% par rapport au précédent lanceur Vega

-

Mise en commun du 1er étage de Vega-C avec le lanceur Ariane 6 (qui s’en sert comme boosters)

-

Réduction des coûts

Vega-C est une version évoluée à capacité accrue de la famille du lanceur Vega. Cette version représente une augmentation notable des capacités par rapport à son prédécesseur. Avec ces nouvelles capacités, Vega-C augmente les performances de Vega de 1,5 tonne à environ 2,3 tonnes sur orbite polaire. La coiffe, plus grande, permet d’emporter de plus grandes charges utiles mais surtout différents systèmes de déploiement de satellites (voir page « Lanceur et charge utile »).

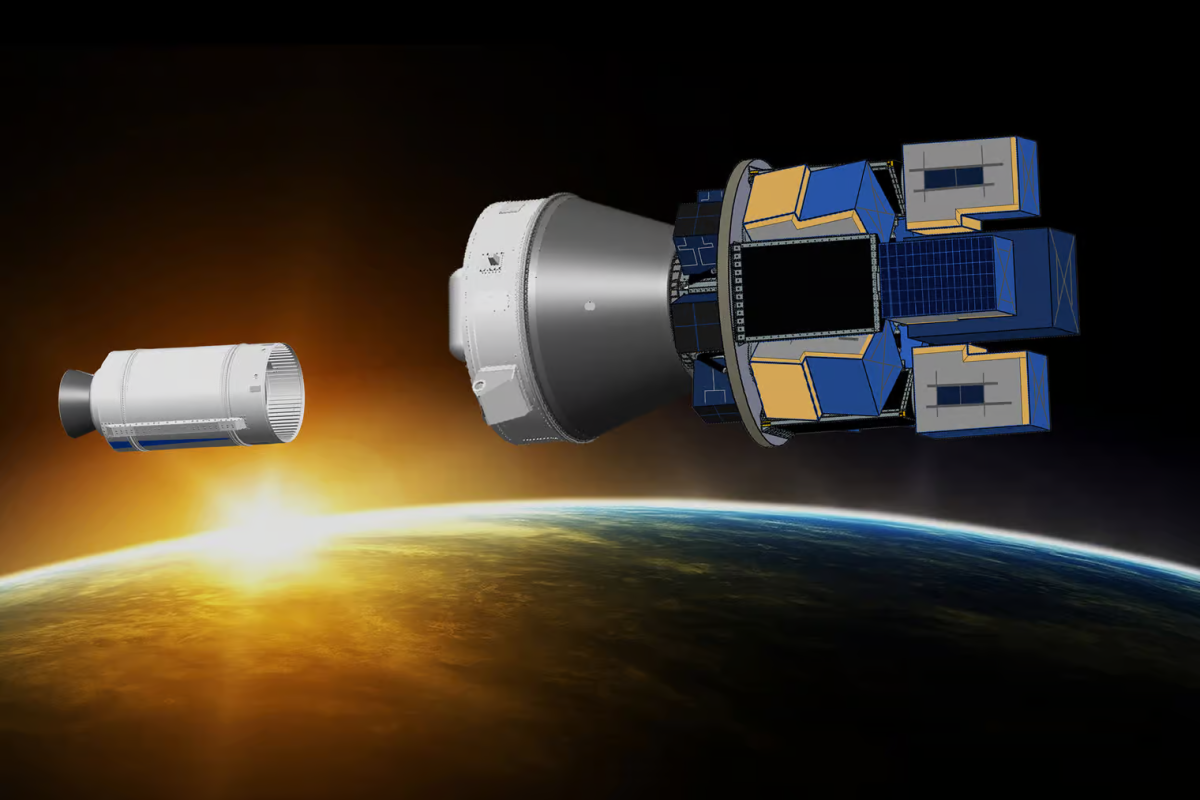

Outre l’emport de satellites, Vega-C devrait être le lanceur plaçant en orbite le futur laboratoire robotisé européen Space-Rider, qui devrait mener diverses expériences pendant plusieurs mois dans l’espace avant de retourner sur Terre à la manière d’une navette spatiale autonome et réutilisable.

Déroulé du projet

Suite au vol inaugural du lanceur Vega-C le 13 juillet 2022, qui place en orbite le satellite scientifique italien LARES 2 ainsi que 6 cubesats, un deuxième vol est programmé 6 mois plus tard, le 21 décembre 2022. Malheureusement ce vol, qui devait mettre en orbite les 2 satellites Pleiades Neo 5 et 6, se solde par un échec.

Après le fonctionnement nominal du premier étage P120C et l’allumage nominal du deuxième étage, une baisse progressive de la pression est observée 151 secondes après le décollage, conduisant à la perte de la mission.

La cause de l’échec est finalement attribuée à une détérioration graduelle de la tuyère du moteur Zefiro 40.

Après modification du moteur et plusieurs essais de qualification au sol, Vega-C fait son retour en vol le 5 décembre 2024, plaçant son passager, le satellite Sentinel-1C du programme européen Copernicus, en orbite héliosynchrone à ~700 km d’altitude.

Organisation

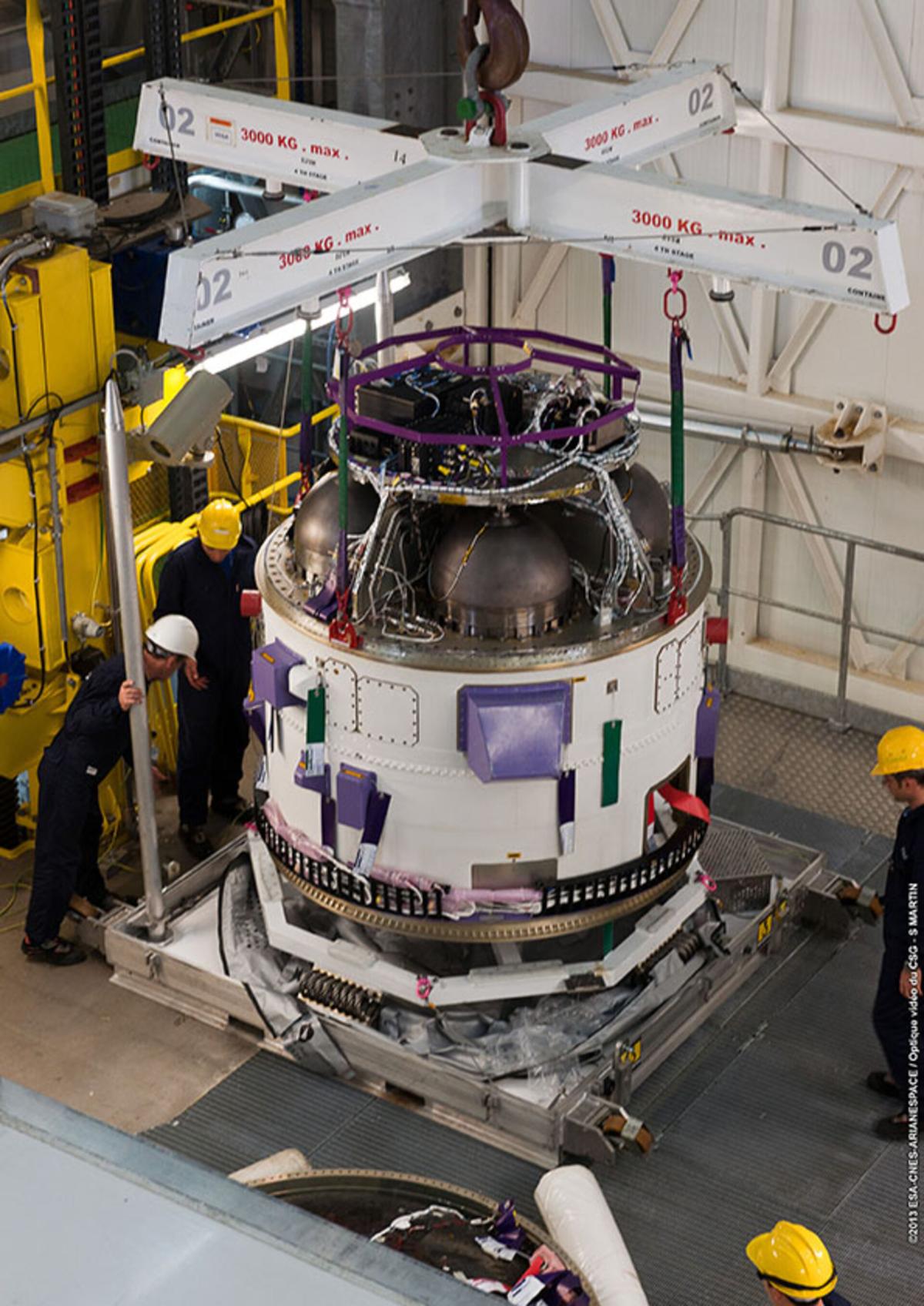

L'Agence Spatiale Européenne est propriétaire du programme Vega-C et travaille avec Avio comme maître d'œuvre, autorité de conception et très prochainement opérateur de lancement responsable de l'exploitation commerciale du système.

Le moteur à propergol solide P120C utilisé par Ariane 6 et Vega-C est développé par Europropulsion, détenue à parité par Arianegroup (France/Allemagne) et Avio (Italie).

Le CNES gère les installations de lancement de Vega-C au port spatial de l'Europe à Kourou.

Les États participants au programme Vega-C sont l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, l’Espagne, la Suède et la Suisse.

Le saviez-vous ?

Une nouvelle version Vega-E est déjà en développement. Équipée d’un nouveau dernier étage cryotechnique à la place de l’AVUM, cette version aura de meilleures performances que Vega-C et utilisera de nouveaux ergols.