En orbite à 400 km au-dessus de la Terre, la Station spatiale internationale est un laboratoire hors-norme. Dans l’espace, il offre aux astronautes et scientifiques de tous pays un observatoire terrestre et astronomique inégalé et un lieu où réaliser des expériences en micropesanteur, ou encore préparer les futures explorations habitées.

L’ISS, un meccano dans l’espace

La Station spatiale internationale (ISS) a été développée par la NASA en collaboration avec les agences spatiale européenne (ESA), canadienne et japonaise pour le segment occidental, et par les Soviétiques pour ce qui est à présent la partie russe. Il s’agissait de remplacer la station russe Mir vieillissante, finalement abandonnée et détruite en 2001. Mais la construction de l’ISS a pris du temps. Il a fallu 13 ans, de 1998 à 2011, pour assembler un à un ses éléments. Et en 2021, les Russes ont même rajouté le module Nauka sur lequel a ensuite été installé un bras robotique européen.

Elle comprend :

- Des modules pressurisés dans lesquels les astronautes vivent et travaillent : laboratoires, modules d’amarrage, module d’interconnexion, sas, modules polyvalents

- Des modules non pressurisés qui assurent la fourniture d’énergie, le maintien de la température, le stockage des expériences scientifiques et de pièces détachées, la maintenance (bras robotique…).

L’ISS est aujourd’hui occupée en permanence par 6 ou 7 astronautes de diverses nationalités. Durant leur séjour dans l’espace, ils réalisent des expériences scientifiques et techniques et entretiennent la station. Elle est un très bel exemple de coopération internationale.

L'ISS en chiffres

| Altitude | 400 000 m (400 km) |

| Longueur | 110 m |

| Largeur | 74 m |

| Hauteur | 30 m |

| Volume habitable | 400 m3 |

| Surface de panneaux solaires | 2 500 m² |

Un laboratoire en impesanteur

L’ISS est un laboratoire exceptionnel pour réaliser des expériences scientifiques en impesanteur. La gravité influe sur pratiquement tout ce que nous faisons sur Terre. Son absence (ou plutôt l’absence de ses effets) favorise donc l’observation de phénomènes physiques, biologiques, le comportement de matériaux… Les astronautes à bord se prêtent aussi à des études physiologiques enregistrant les effets de la micropesanteur sur le corps humain. La perte de masse musculaire, les conséquences sur la vision, la fragilisation des os sont notamment surveillés. Ces données servent à la fois la médecine terrestre et à la préparation des futures missions habitées. Dans cet objectif, les astronautes s’entraînent également à vivre et travailler en autonomie dans des conditions inhabituelles.

Équipage international

Américains, Européens, Canadiens, Japonais et Russes travaillent régulièrement ensemble à bord de l’ISS et des astronautes d’autres nationalités sont parfois invités. Une petite dizaine de personnes vit en permanence à son bord. Les Russes gèrent et occupent leurs modules de façon autonome. Dans la partie non russe, les 4 partenaires occidentaux disposent de « places d‘astronautes » et de temps d’utilisation en fonction de leurs investissements dans la station. La NASA dispose de 76,6% de temps d’utilisation et l’ESA 8,3%, ce qui autorise le vol d’environ 1 astronaute européen par an. Parfois, une place est faite aux astronautes et expériences d’autres nations. Les équipages se relaient tous les 6 mois et interchangent régulièrement leurs rôles : commandant de bord ou ingénieurs. Claudie Haigneré, première femme européenne à avoir rejoint l’ISS en 2001 était alors ingénieure de bord n°1. En 2021, Thomas Pesquet a été le premier commandant de bord français.

Observer la Terre et l’espace

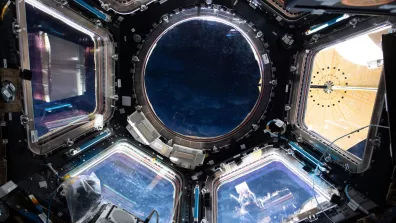

Depuis la Cupola, un module équipé d’une vaste verrière, les astronautes viennent régulièrement admirer la Terre. L’ISS offre ainsi une vue imprenable d’où observer l’évolution des glaciers, des surfaces agricoles, des villes… en complément des observations satellites. À l’extérieur de la station, des capteurs mesurent par ailleurs certaines caractéristiques terrestres, par exemple les gaz de l’atmosphère ou les phénomènes lumineux au-dessus des orages.

Quel avenir pour l’ISS ?

La fin de l’exploitation de l’ISS est programmée pour 2030. Et après ? La station pourrait être en partie désassemblée et désorbitée. Des acteurs privés sont toutefois intéressés pour en conserver et exploiter certains modules. Mais les recherches futures se feront vraisemblablement sur de nouvelles stations, certaines privées, d’autres nationales. Les Russes envisagent par exemple d’en construire une nouvelle, sur une orbite différente.

Quizz

Combien de fois les astronautes à bord de l’ISS voient-ils le Soleil se lever et se coucher en 24 heures ?