Résultats

Résultats clés

-

Affaiblissement du champ magnétique : l’Anomalie de l’Atlantique Sud

-

Déplacement du pôle magnétique

-

Découverte d’ondes magnétiques dans le noyau externe

-

Modèle Magnétique Mondial amélioré

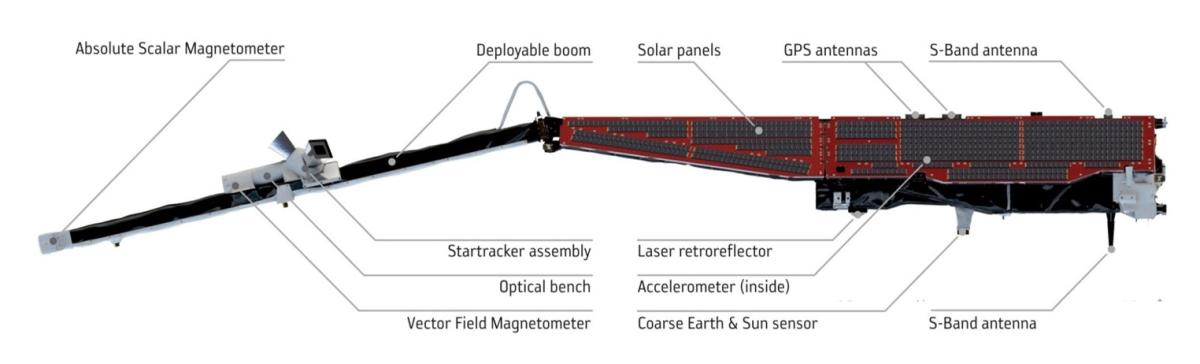

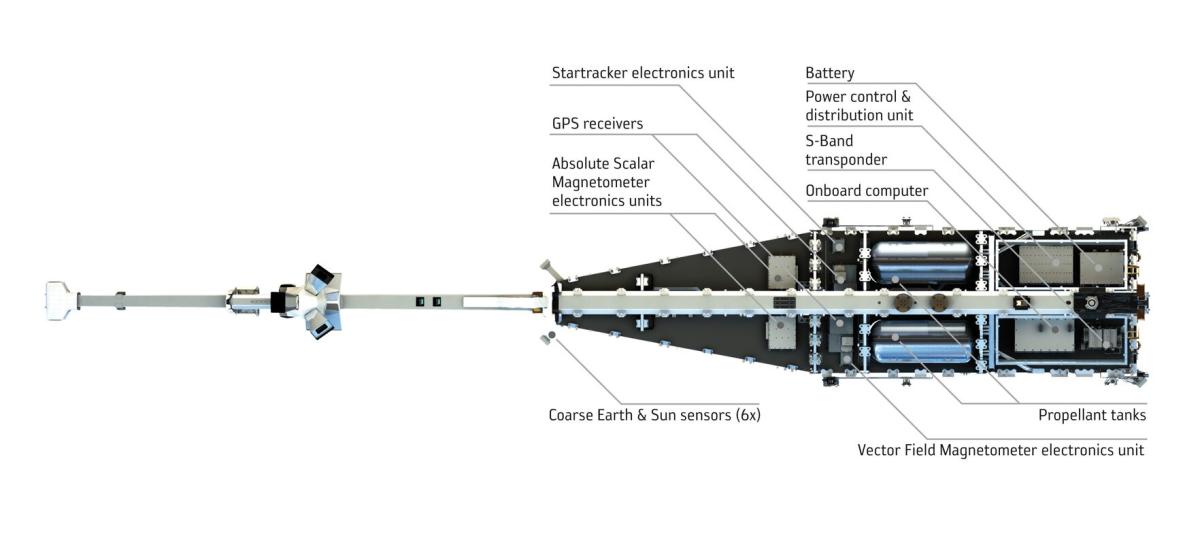

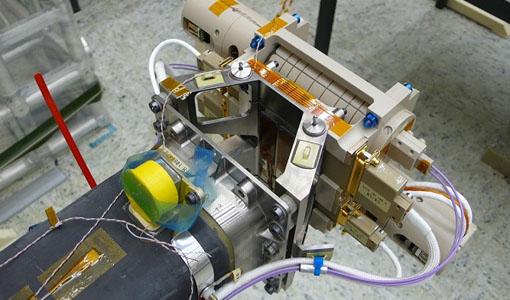

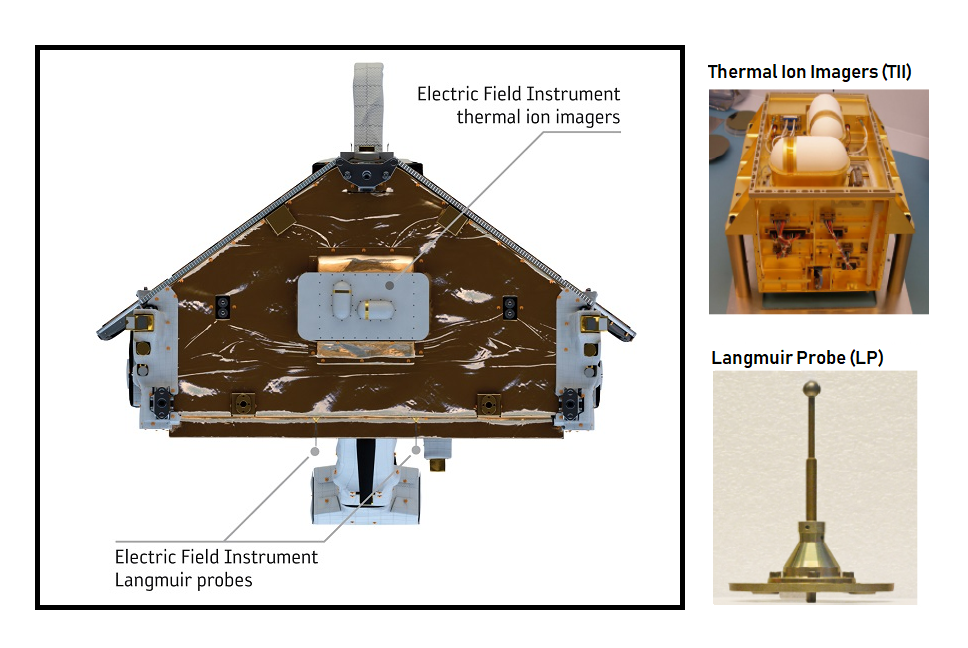

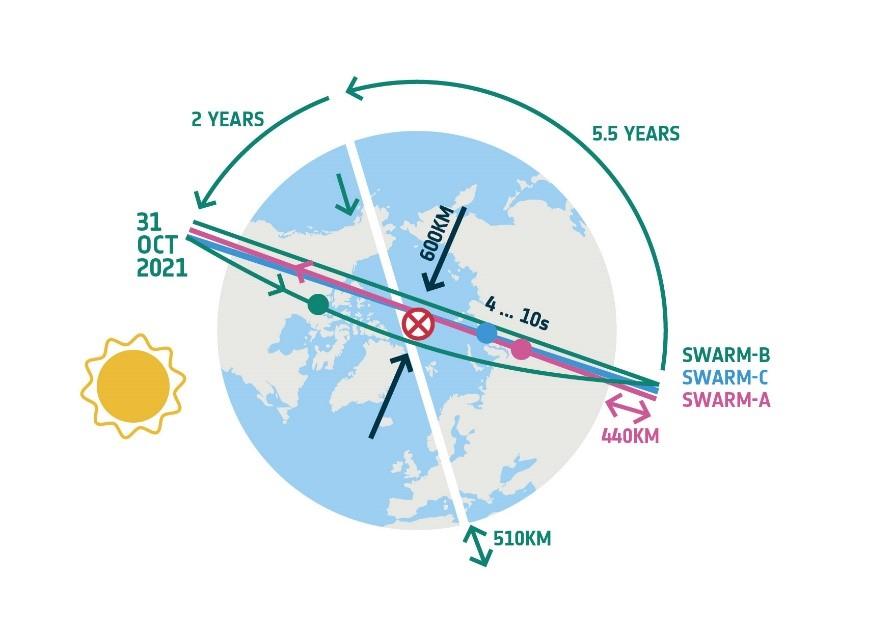

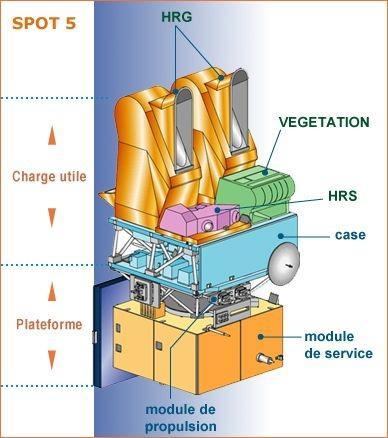

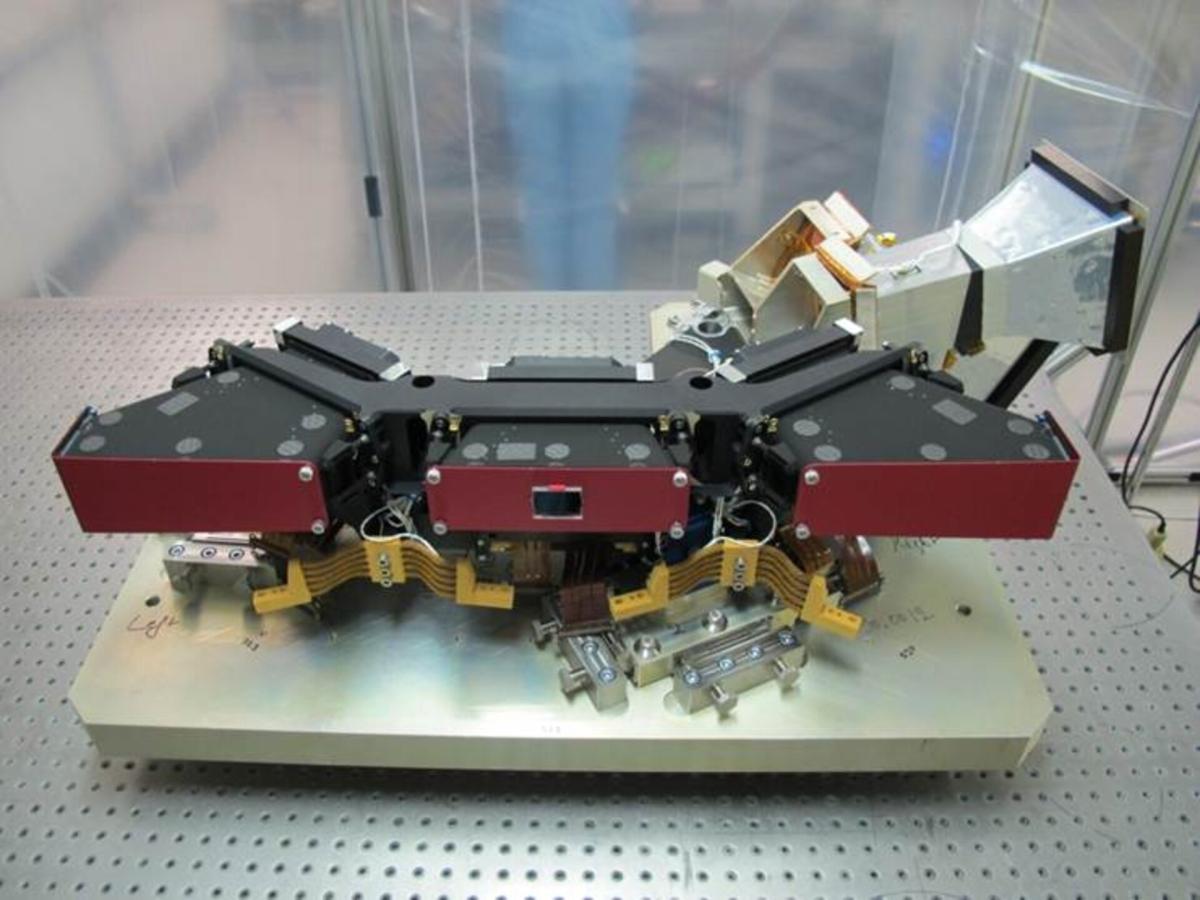

La mission SWARM est une initiative de l'Agence spatiale européenne (ESA), avec la participation du CNES, du CEA-Leti et du CNRS. Elle consiste en une constellation de trois satellites placés en orbite quasi-polaire à environ 490 km d'altitude. Ces satellites sont équipés d'instruments de haute précision, dont des magnétomètres absolus scalaires (ASM) développés par le CEA-Leti et fournis par le CNES.

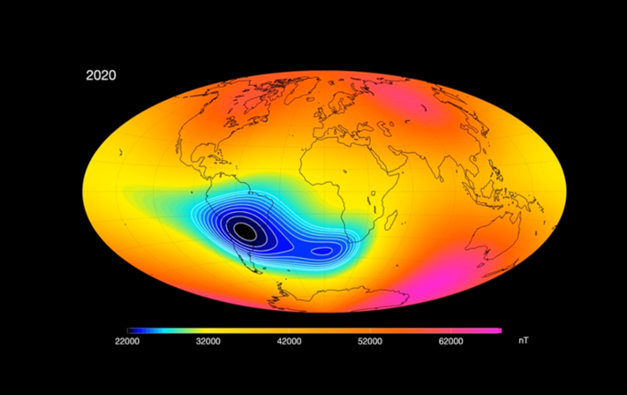

Affaiblissement du champ magnétique : l’Anomalie de l’Atlantique Sud

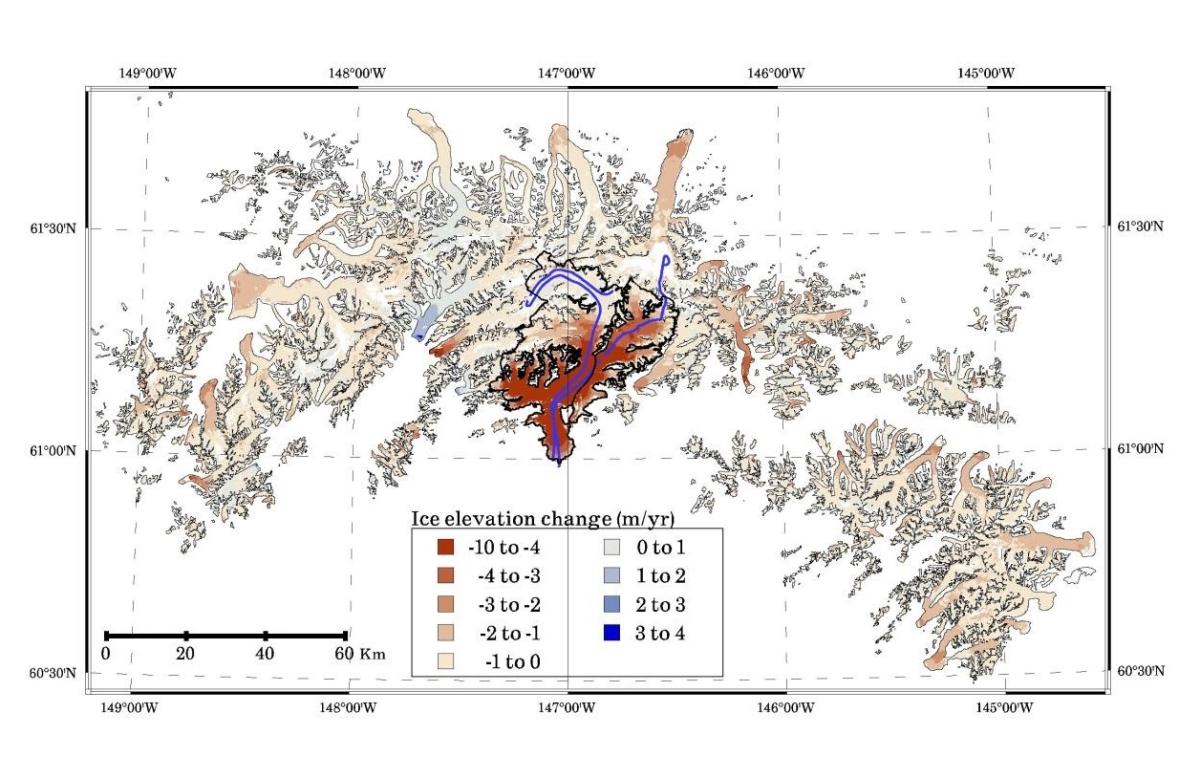

Les données recueillies par la mission SWARM de l'ESA ont confirmé une tendance à l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, notamment dans l'hémisphère occidental. Une vaste région d'intensité magnétique réduite, connue sous le nom d'Anomalie de l'Atlantique Sud, s'est développée entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. De 1970 à 2020, l'intensité minimale du champ dans cette zone est passée d'environ 24 000 nanoteslas à 22 000, et la zone de l'anomalie s'est déplacée vers l'ouest à un rythme d'environ 20 km par an. Au cours des cinq dernières années, un deuxième centre d'intensité minimale a émergé au sud-ouest de l'Afrique, suggérant que l'anomalie pourrait se diviser en deux cellules distinctes.

Pour en savoir plus :

- The CHAOS-7 geomagnetic field model and observed changes in the South Atlantic Anomaly, Finlay et al., Earth, Planets and Space, 72, 156, 2020

- Swarm vs. space radiation – the first 10 years (ESA)

- Swarm probes weakening of Earth’s magnetic field (ESA)

- Development of the South Atlantic Anomaly (ESA)

Déplacement du pôle magnétique

Les mesures ont également révélé que le pôle magnétique nord se déplace vers la Sibérie, un phénomène qui a des implications pour la navigation et la compréhension des dynamiques internes de la Terre. La position du pôle Nord magnétique de la Terre a changé d'environ 965 km depuis sa première mesure en 1831, avec une accélération récente de 16 à 54 km par an. Bien que ce déplacement progressif ne soit pas une grande préoccupation, son accélération pourrait indiquer le début d'une inversion de champ. Cependant, prédire avec précision la prochaine inversion reste un défi, surtout avec moins de 200 ans de données.

Pour en savoir plus :

- Gyres, jets and waves in the Earth’s core, C. C. Finlay et al., Nature Reviews Earth & Environment 4, pages 377–392, 2023

- Mapping changes in Earth’s magnetic field (ESA)

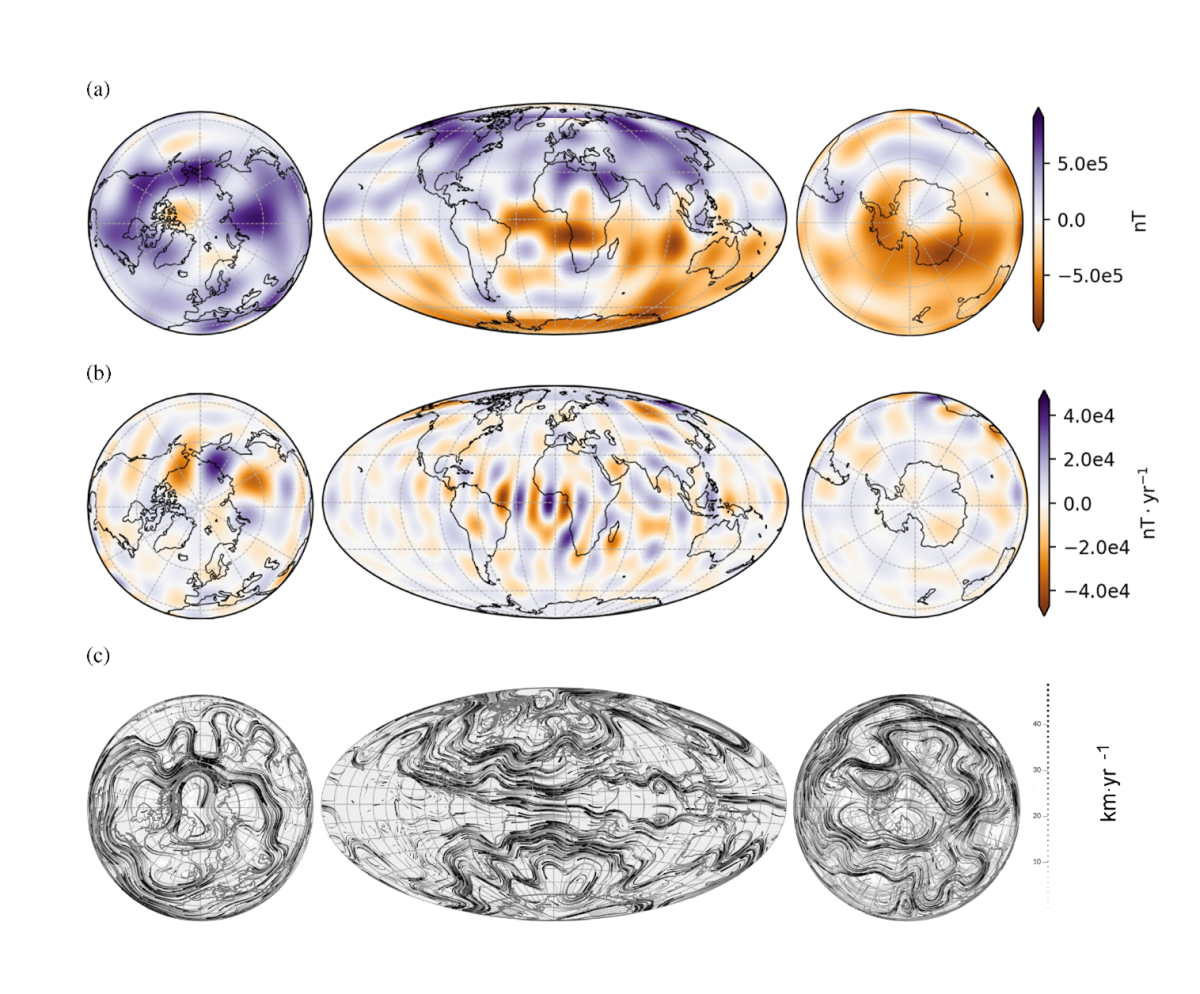

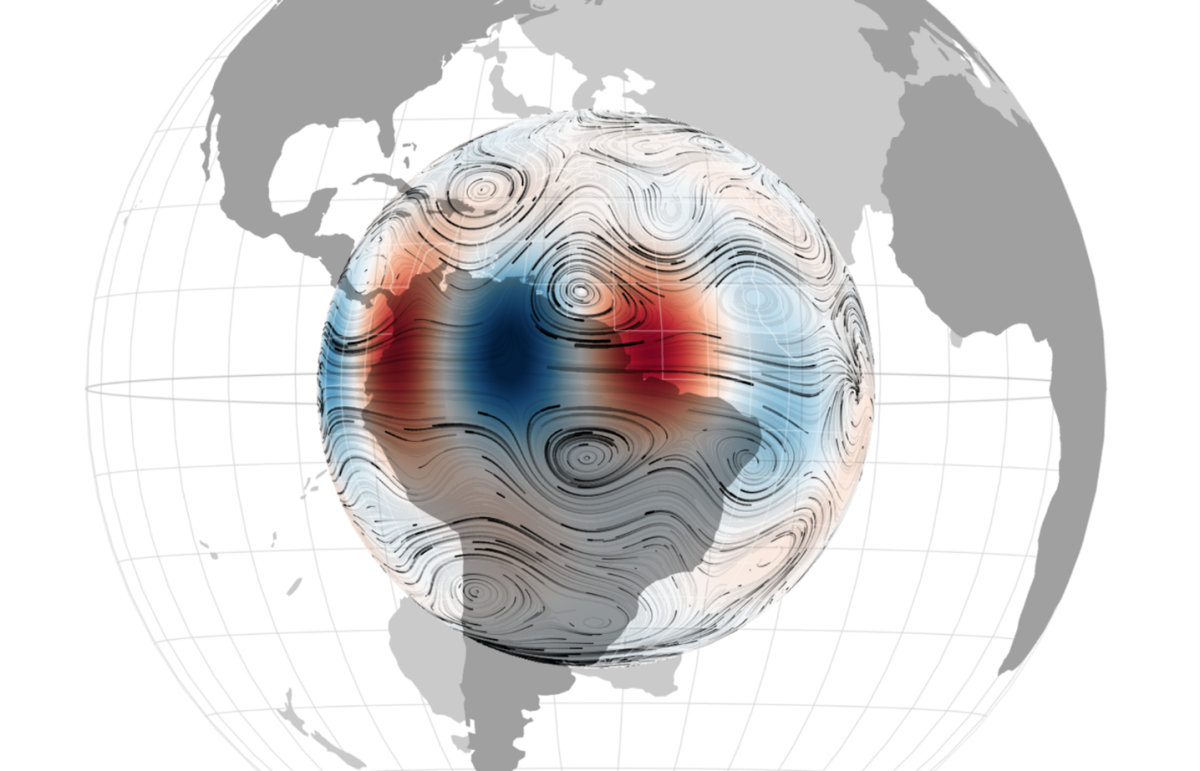

Découverte d’ondes magnétiques dans le noyau externe

Les satellites SWARM ont permis la découverte d'un nouveau type d'onde magnétique qui balaie la partie la plus externe du noyau externe de la Terre tous les sept ans. Ces ondes, appelées ondes magnéto-Coriolis, se propagent vers l'ouest à une vitesse pouvant atteindre 1 500 kilomètres par an. Elles sont alignées le long de l'axe de rotation de la Terre et sont les plus fortes près de la région équatoriale du noyau. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur les processus dynamiques internes de la Terre.

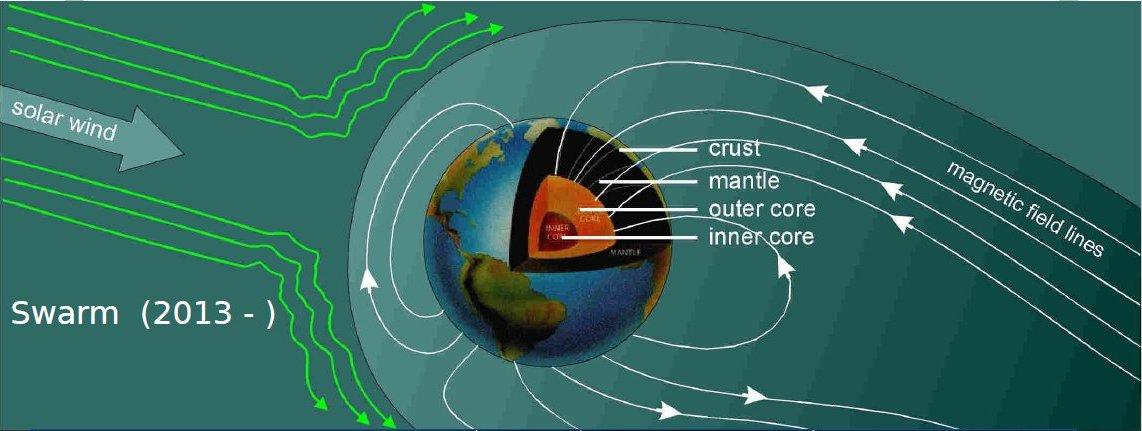

Tout comme la température et le niveau de la mer sont des variables climatiques essentielles, on peut décrire le champ magnétique terrestre comme une variable planétaire essentielle. Il est lié à de nombreux processus physiques dans le système terrestre, et son suivi est essentiel pour comprendre l'état de la planète dans son ensemble.

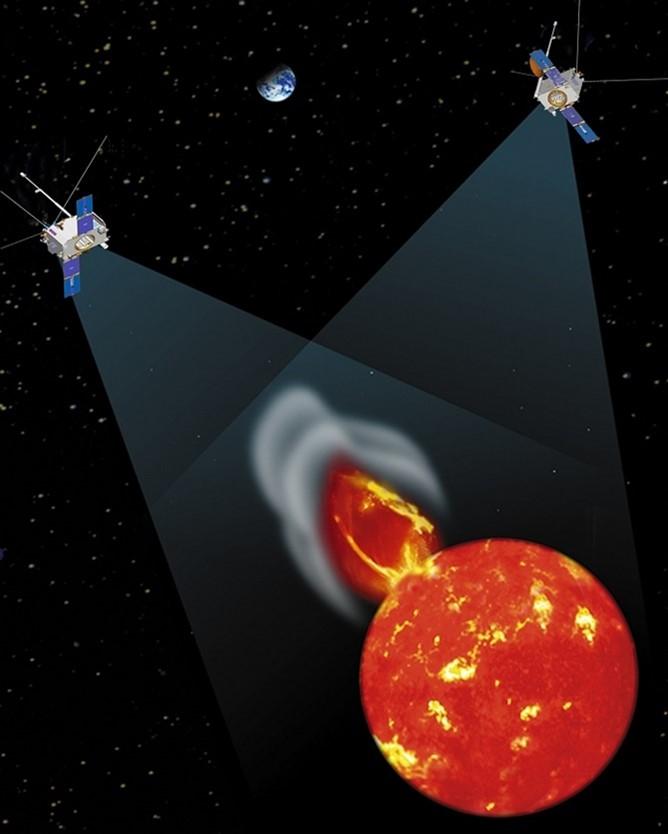

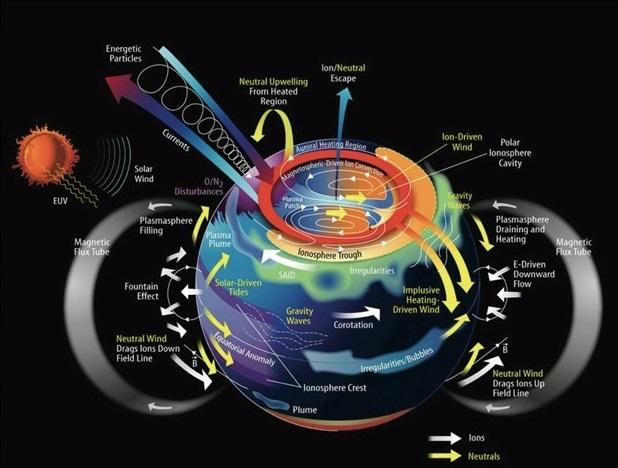

Les champs magnétiques traversent et entourent l'ensemble de la Terre, influençant et étant influencés par de nombreux facteurs différents. Le mouvement des fluides dans le noyau de la Terre génère l'essentiel du champ (dans un processus que nous appelons le géodynamo), qui s'étend dans l'espace et oppose le flux du vent solaire (plasma projeté depuis la surface du Soleil).

La région de l'espace dominée par le champ magnétique de la Terre est appelée la magnétosphère, où des processus complexes médiatisent le transfert d'énergie entre le vent solaire et le système terrestre, régulant, entre autres, l'apparition de l'aurore.

Mais cela ne s'arrête pas là. Les courants électriques dans la magnétosphère et l'ionosphère induisent des courants secondaires dans le sol, qui génèrent eux-mêmes des champs magnétiques dépendant de la géologie locale. Certaines des méthodes que nous utilisons pour évaluer la géologie locale consistent à cartographier les champs magnétiques.

Au-delà de la compréhension plus complète du fonctionnement de notre planète, ces données sont utilisées à des fins très pragmatiques, allant de la navigation de précision à l'atténuation des phénomènes météorologiques spatiaux.

Pour en savoir plus :

- Satellite magnetic data reveal interannual waves in Earth’s core, N. Gillet et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 119 (13) e2115258119, 2022

- Swarm unveils magnetic waves deep down (ESA)

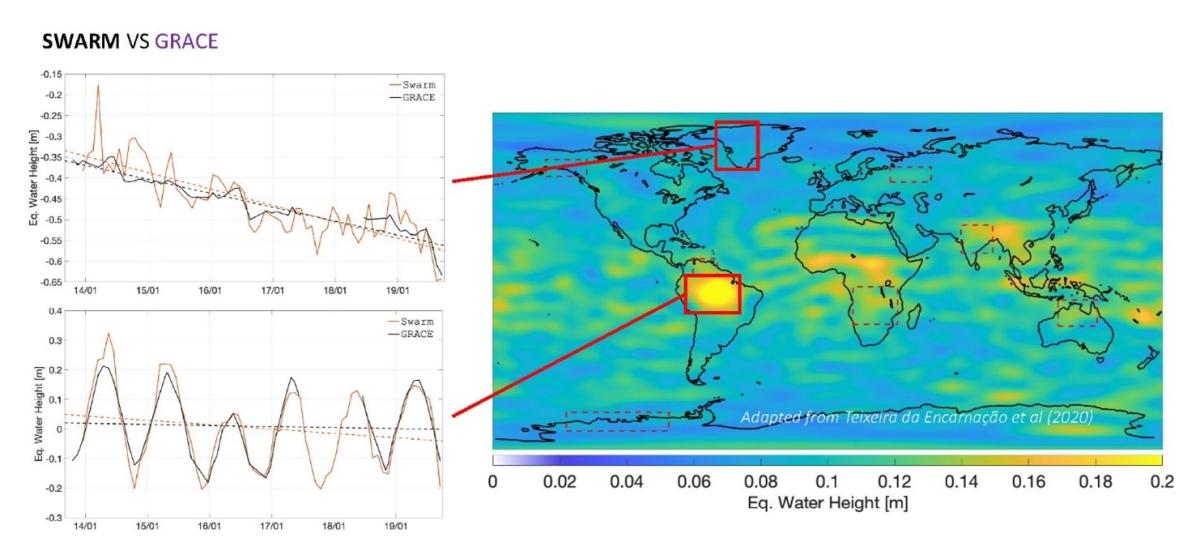

Modèle magnétique mondial amélioré

Les données collectées par SWARM ont permis d'améliorer le Modèle Magnétique Mondial (WMM), modèle mathématique décrivant le champ magnétique terrestre à l’échelle globale, utilisé pour la navigation, la géolocalisation et la surveillance des infrastructures. Grâce à la couverture globale et à la séparation des champs internes et externes, le WMM offre désormais une meilleure précision, essentielle pour les applications sensibles aux variations du champ magnétique. Les données Swarm permettent de corriger régulièrement le WMM, qui est mis à jour tous les 5 ans (et parfois plus fréquemment si le pôle magnétique se déplace rapidement).

Pour en savoir plus :

- Description of the multi-approach gravity field models from SWARM GPS data, J. Teixeira da Encarnação et al., Earth System Science Data, 2, 1385–1417, 2020

- Gravity Field Models from Swarm data (ESA)

- Modèle magnétique mondial

Applications et perspectives

Les données collectées par SWARM ont des applications variées, notamment :

- Navigation : Amélioration des systèmes de navigation basés sur le magnétisme.

- Prévision de la météo spatiale : Compréhension des interactions entre le champ magnétique terrestre et le vent solaire.

- Études géophysiques : Analyse des dynamiques internes de la Terre, en particulier du noyau terrestre ainsi que les courants électriques dans l'ionosphère et la magnétosphère.

La mission SWARM continue de fournir des données essentielles pour la compréhension du champ magnétique terrestre et de ses variations.