SPOT en détails

Contexte

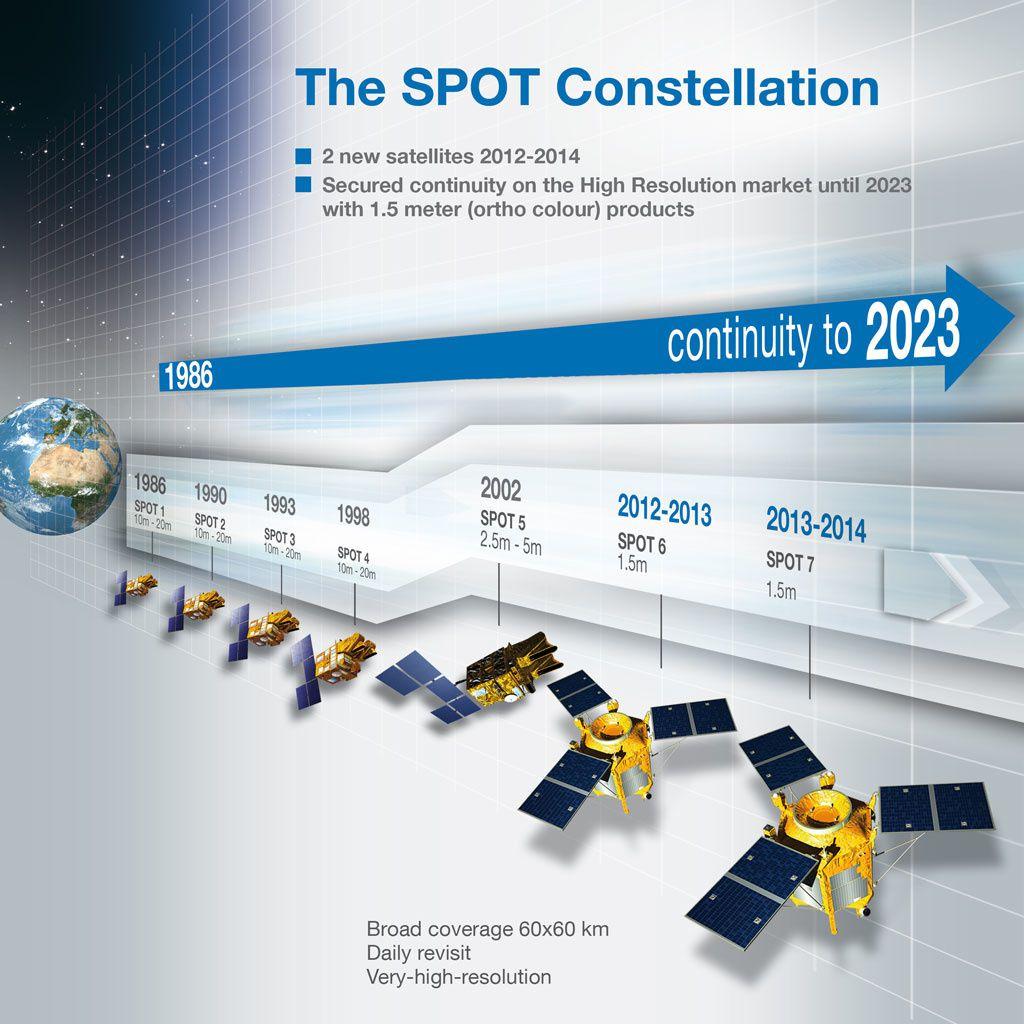

Dans sa définition initiale comme dans son planning à long terme, le programme SPOT est fondé sur la continuité du service aux utilisateurs du monde entier.

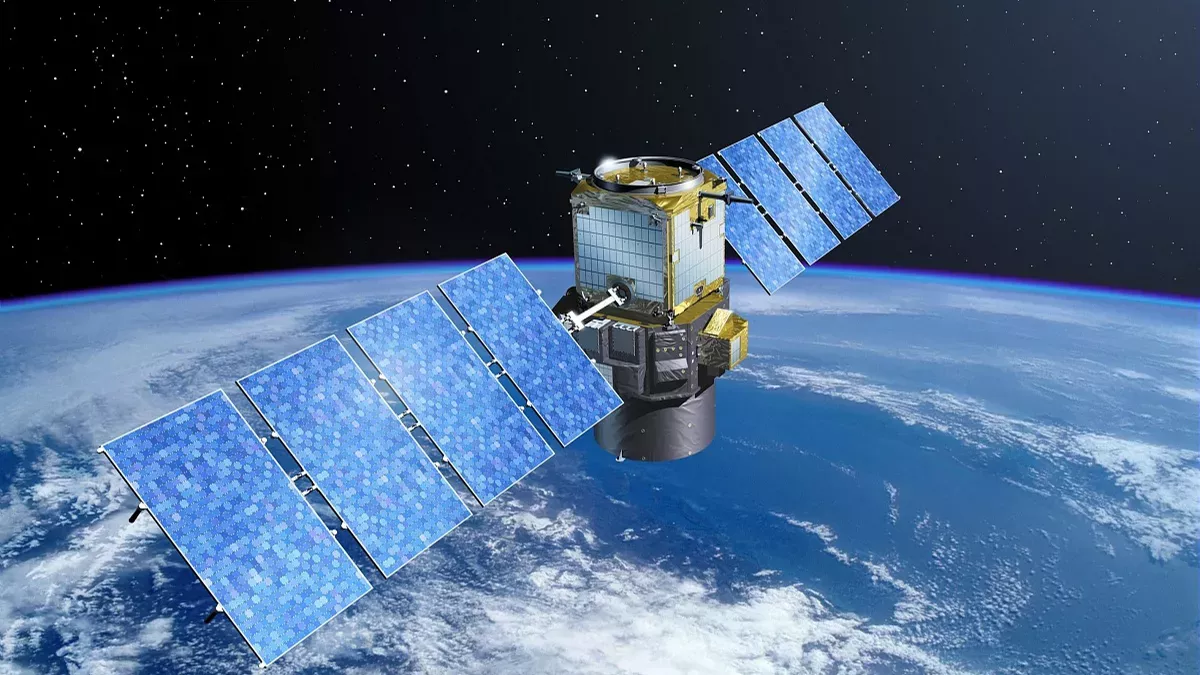

SPOT est une famille de satellites au compromis couverture au sol/résolution inégalée, qui trouve son point d'orgue avec SPOT-5 (2,5 m couleur sur une zone de 60 km x 60 km), et sa descendance dans Pléiades.

Ces caractéristiques ont une reconnaissance internationale par le biais de l'activité de SPOT Image, ou par des biais plus marginaux.

On peut citer parmi eux son utilisation pour la Charte internationale de catastrophe majeures, où la famille SPOT a été la plus sollicitée de la flotte internationale disponible pour intervenir sur zone (SPOT était sollicité pour 3 activations sur 4 en moyenne, Pléiades a pris la relève ensuite).

Objectifs

-

Produire des images stéréoscopiques de la Terre

-

Suivre l’évolution des environnements naturels

-

Suivre l’évolution des activités humaines

-

Maintenir de grandes quantités d’informations géographiques parfaitement à jour

Grâce à l'acquisition de deux "scènes" avec des angles de visée différents, lors de passages successifs du satellite, des couples stéréoscopiques sont constitués, permettant la perception du relief et la création de MNT (Modèles Numérique de Terrain).

Les points forts de SPOT tels que la résolution spatiale, la répétitivité de la prise de vue, la programmation d'acquisition et les possibilités stéréo font de ce système le programme le plus avancé actuellement pour acquérir des informations géographiques parfaitement à jour.

Beaucoup d'applications opérationnelles tirent bénéfice des données SPOT dans des domaines tels que : le suivi de la végétation, l'agriculture, la forêt, les sols, la géologie, l'érosion, l'exploration pétrolière et minéralogique, les ressources en eau, l'aménagement du territoire urbain et rural, le génie civil, ou la surveillance de l'environnement.

Déroulé du projet

Le programme SPOT

Décidé en 1977 par la France, SPOT est le premier programme européen dédié à l'observation de la Terre, d'où son nom : « Satellites Pour l’Observation de la Terre». Entre 1986 et 2002, 5 satellites SPOT sont lancés depuis Kourou :

- SPOT-1 est lancé le 22 février 1986 par Ariane-1

- SPOT-2 est lancé le 22 janvier 1990 par Ariane-4

- SPOT-3 est lancé le 26 septembre 1993 par Ariane-4

- SPOT-4 est lancé le 23 mars 1998 par Ariane-4 : il emporte notamment l’instrument Vegetation-1

- SPOT-5 est lancé le 3 mai 2002 par Ariane-4 : il emporte notamment l’instrument Vegetation-2

La mission de ces 5 satellites est aujourd’hui terminée :

- Novembre 2003 : fin de mission pour SPOT-1

- Juillet 2009 : fin de mission pour SPOT-2

- Novembre 1996 : fin de mission pour SPOT-3

- Juillet 2013 : fin de mission pour SPOT-4

- Mars 2015 : fin de mission pour SPOT-5

SPOT-6 et SPOT-7

Deux autres satellites SPOT-6 et SPOT-7 ont été lancés à bord d’un lanceur indien PSLV les 9 septembre 2012 et 30 juin 2014 au profit d’Airbus Defence And Space mais le CNES ne participe pas à ces deux nouvelles missions.

SPOT World Heritage

En 2014, le CNES annonce la création du programme SPOT World Heritage qui vise à rendre accessible au public les images acquises par les satellites SPOT-1 à SPOT-5 de tout le globe (Résultats de SPOT).

SPOT-4 et SPOT-5 Take Five

À partir de fin janvier 2013 et jusqu’à sa désorbitation en juin 2013, SPOT-4 s'offre une nouvelle mission : Take five.

Pour cette nouvelle mission, l'orbite de SPOT-4 a été abaissée de 2,5 km pour le positionner sur une orbite à forte revisite (5 jours), afin de préparer les algorithmes, méthodes et applications de la mission pour la composante optique du programme Copernicus, Sentinel-2.

Suite au succès de l’expérience SPOT-4 Take Five, une expérience similaire a été organisée pour SPOT-5 à partir du 2 avril 2015 et jusqu’à sa désorbitation en décembre 2015 (Résultats de SPOT).

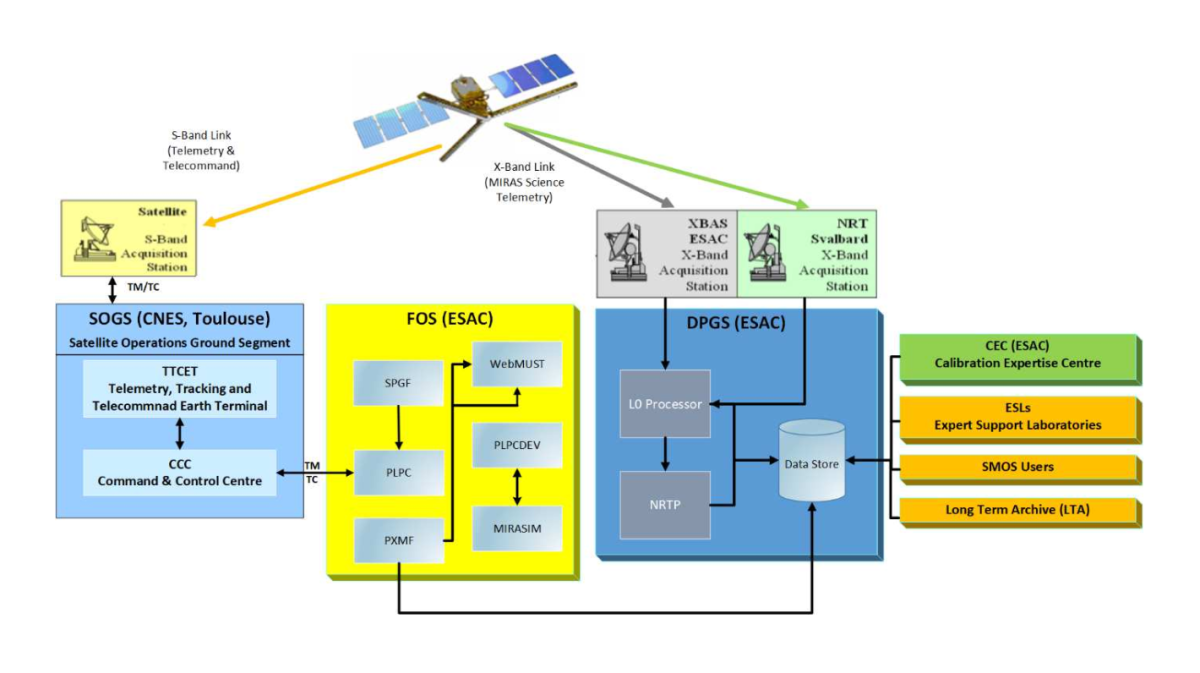

Organisation

Le CNES a démarré le programme SPOT le 19 septembre 1977. Le Centre Spatial de Toulouse était en charge de ce développement. Pour le suivi au sol, ce sont entre autres les infrastructures de l’agence spatiale suédoise d’Esrange, près de Kiruna qui sont utilisées. En tout, 43 stations terriennes sur 5 continents ont suivi et suivent les satellites SPOT.

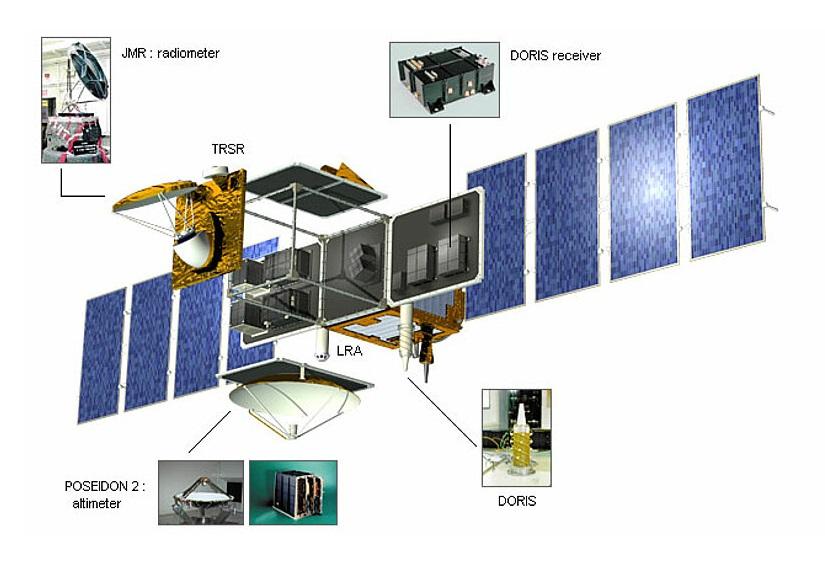

Les satellites SPOT-1 à SPOT-5 ont été conçus par le CNES et ont été construits par d’anciennes entités industrielles devenues aujourd’hui Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space.

Les satellites SPOT-6 et SPOT-7 ont été financés par Spot Image, puis conçus et construits par une entité industrielle devenue aujourd’hui Airbus Defence and Space.

Avant 2015, c’était la société Spot Images qui distribuait les données des satellites SPOT. Aujourd’hui cette société se nomme Airbus DS Geo.

Le 23 juin 2015 le CNES inaugure le site d’accès libre aux données des satellites SPOT, appelé SPOT World Heritage.