Instrument

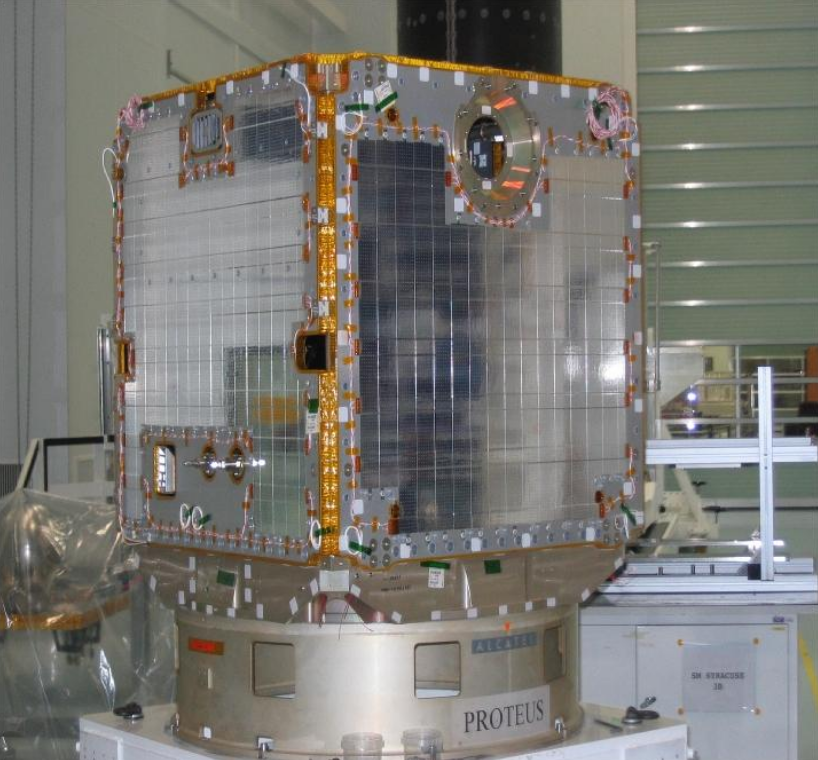

Bloc Charge Utile (BCU)

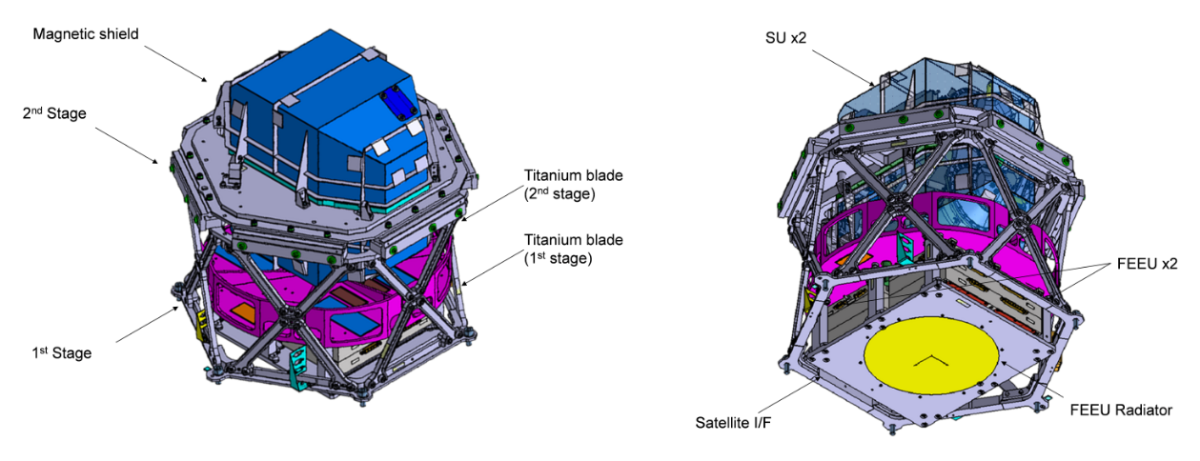

Le Bloc Charge Utile (BCU) était le "cocon" de l'instrument, à savoir, un ensemble structurel qui lui garantissait sa stabilité thermique et sa tenue mécanique.

Le Bloc Charge Utile était un ensemble optimisé du point de vue mécanique et thermique, pour garantir aux accéléromètres ("SU") et à leurs électroniques de proximité ("FEEU") une bonne tenue structurale aux vibrations lors du lancement et une grande stabilité thermique, pendant les phases de mesures scientifiques.

Afin de garantir les 2 niveaux de stabilité thermique demandés (± 1mK sur les SU et ± 10 mK sur les FEEU), le BCU devait être isolé de la plate-forme et de l'environnement extérieur, qui constituaient des sources de perturbations thermiques.

Pour cela, il était fixé sur le mur thermique le plus stable du satellite : celui qui ne voyait jamais le soleil. Sa structure se composait de 2 étages découplés conductivement par des barres isolantes en titane, et l'ensemble était isolé radiativement du reste de la plate-forme par une couverture de super isolant MLI (Multi-Layer Insulator).

À la base du BCU, un radiateur était implanté, nécessaire à l'évacuation de la dissipation des "FEEU" (12 W). Un baffle était installé autour de ce radiateur pour limiter les entrées de flux thermiques variables provenant de la Terre, qui auraient pénalisé la stabilité thermique des "FEEU".

Le Bloc Charge Utile pesait environ 50 kg. Son diamètre enveloppe était de 52 cm et sa hauteur de 55 cm.

Cet ensemble a été maquetté dès la première phase du projet afin de démontrer la faisabilité d'un contrôle thermique totalement passif (i.e. sans régulation active qui perturberait les mesures scientifiques) permettant d'atteindre les performances de stabilité thermique demandées, particulièrement ambitieuses.

La maquette devait être représentative en termes d'inertie thermique (fonction de la masse et de la nature des matériaux), de géométrie, de couplages conductifs et radiatifs. Par exemple, les câbles électriques reliant les accéléromètres à leurs électroniques de proximité ont été maquettés. Leur âme (c’est-à-dire la partie conductrice centrale du câble) en cuivre particulièrement étant conductrice de la chaleur, jouait un rôle non négligeable dans les échanges thermiques entre les différents étages du BCU.

Les essais thermiques associés à cette maquette ont consisté à reproduire un certain nombre de perturbations thermiques (représentatives de celles attendues en vol) aux interfaces de cet ensemble et à en mesurer l'effet sur la stabilité de la température des maquettes-SU et des maquettes-FEEU. Ceci a nécessité de mettre en œuvre une méthodologie fine permettant de détecter des variations de température inférieures au mK.

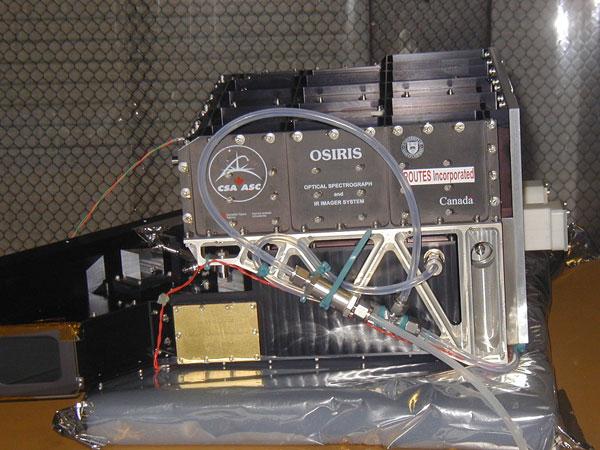

Instrument T-SAGE

L'instrument T-SAGE (Twin-Space Accelerometer for Gravity Experiment) était constitué de deux accéléromètres différentiels, construits par l’ONERA. Chaque accéléromètre était composé d'une partie mécanique et d'une partie électronique.

La partie mécanique comprenait pour l'essentiel deux masses en formes de cylindres concentriques, libres selon six degrés de liberté. Le principe de fonctionnement était similaire pour les deux masses d'un même accéléromètre : elles étaient maintenues "immobiles" (on parle d'asservissement à une position origine) au centre d'une "cage" en silice grâce à des forces électrostatiques ("lévitation" électrostatique).

Les variations de position et d'attitude d'une masse, induites par une modification de l'environnement, étaient mesurées grâce à des détecteurs capacitifs. Ces mesures, au travers de boucles électroniques d'asservissement, généraient des tensions appliquées à des électrodes implantées sur les cylindres en silice et réparties autour de la masse qui se traduisaient par des forces électrostatiques qui maintenaient celle-ci immobile. La mesure des tensions appliquées donnait l'information d'accélération.

Afin de tester le principe d'équivalence (c'est-à-dire l'identité de la chute libre pour deux corps de nature différente dans un champ de pesanteur identique), l'un des accéléromètres différentiels disposait de masses d'épreuve en matériaux différents (platine et titane). L'autre accéléromètre différentiel, dont les deux masses d'épreuve étaient en matériaux similaires (platine), constituait une référence de mesure pour l'expérience.

Le défi de l'instrument T-SAGE réalisé par l'ONERA dans le cadre de la mission MICROSCOPE résidait dans les niveaux de performance visés qui imposaient des précisions et ajustements mécaniques extrêmes mais tout en étant capable de supporter les contraintes des missions spatiales, et en particulier le lancement.

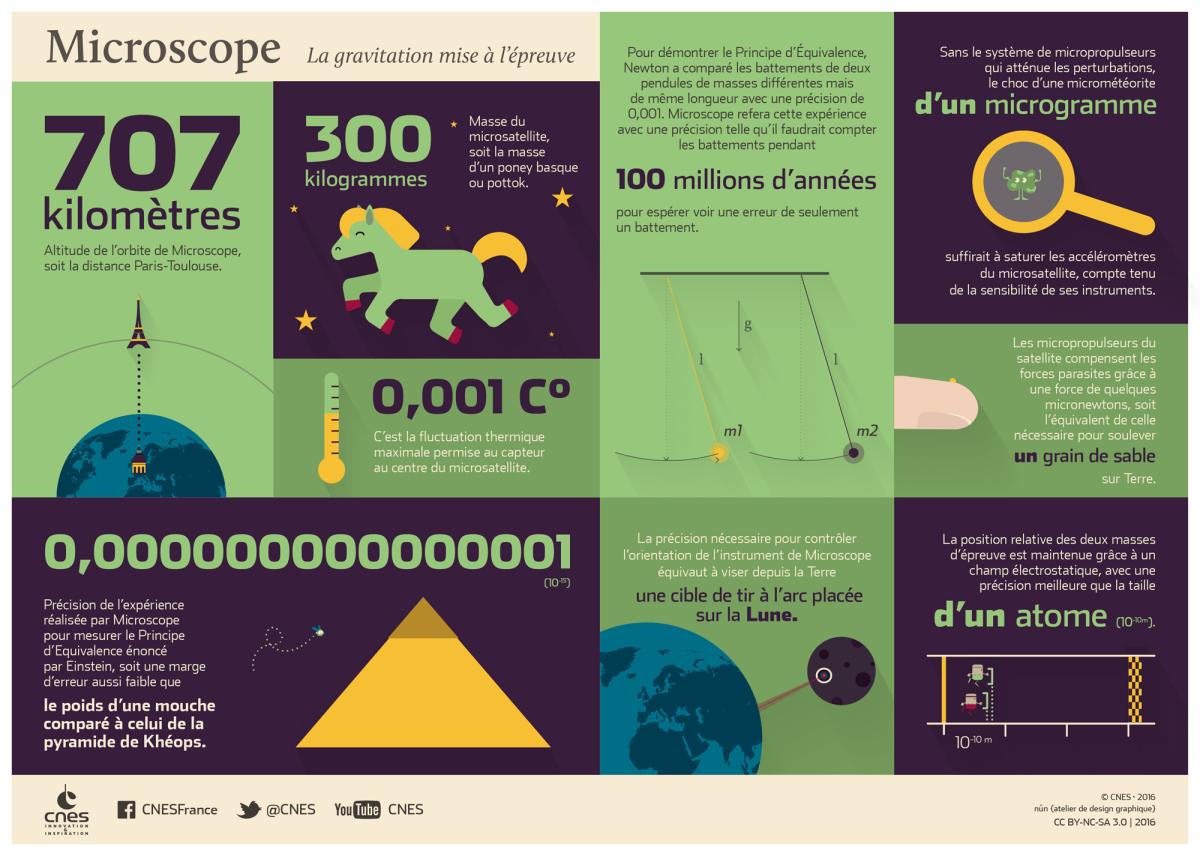

Quelques ordres de grandeur

- Masse totale de la charge utile avec son bâti : 50 kg

- Masses d'épreuve :

- Interne en Platine = 0,5 kg

- Externe en Platine = 1,4 kg

- Externe en Titane = 0,3 kg

- Résolution de mesure accélérométrique = 0,1 pico-g / Hz½ dans la bande [10-3 Hz - 2x10-2 Hz]

- Harnais charge utile : 7 brins de 7 µm de diamètre et de 25 mm de long