IASI en détails

Contexte

La qualité et la précision des prévisions météorologiques sont une préoccupation de l’humanité depuis des siècles. Au-delà de la simple question du temps qu’il va faire, cette information revêt un rôle crucial pour le fonctionnement de nombreux secteurs économiques et activités humaines. Or, en quelques décennies, le développement des satellites a permis de grands progrès dans ce domaine.

Depuis les années 70, l’Europe disposait des satellites géostationnaires Meteosat et des données des satellites en orbite basse de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’Agence américaine d’observation de l’atmosphère et de l’océan. En 1998, l’organisme européen de météorologie Eumetsat a mis en place avec l’Agence spatiale européenne, l’ESA, un nouveau programme de satellites opérationnels complémentaire des satellites de la NOAA, Metop.

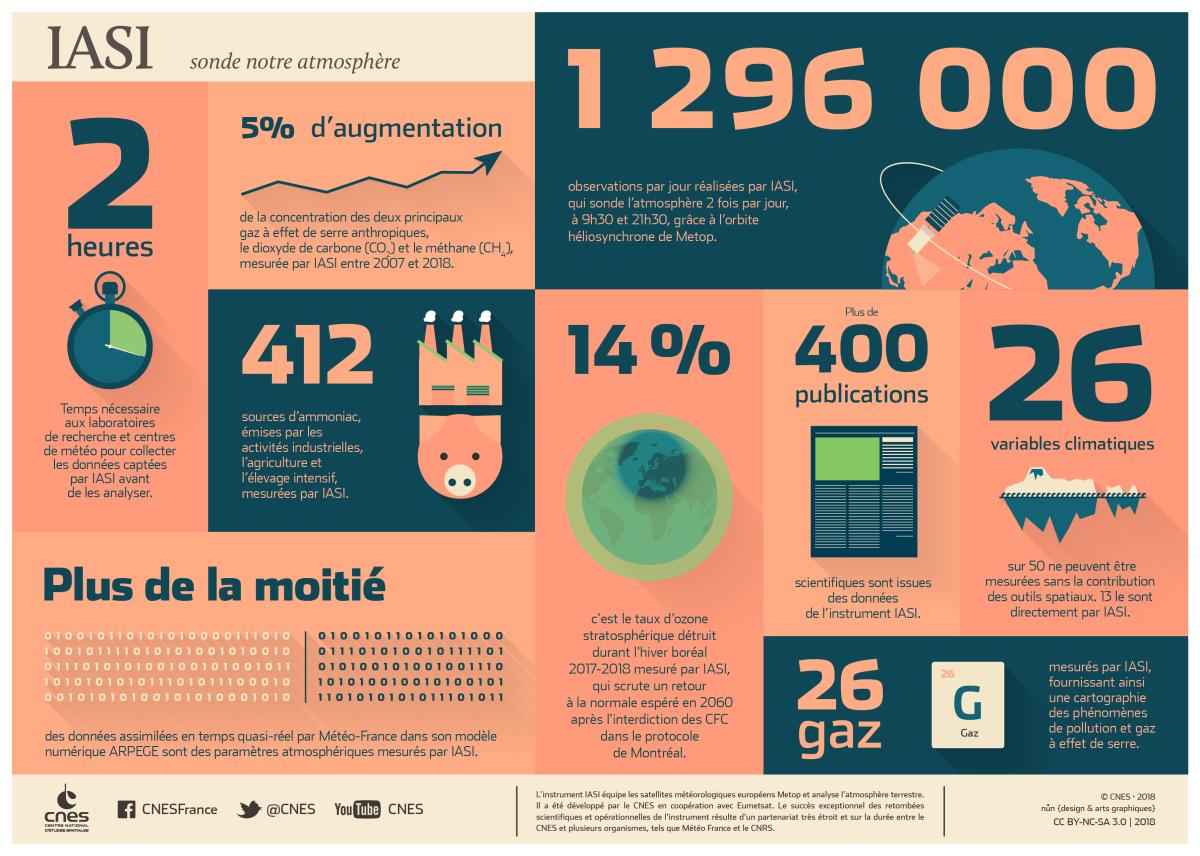

Celui-ci est constitué de trois satellites à orbite polaire, lancés successivement en 2006 (Metop-A), 2012 (Metop-B) et 2018 (Metop-C). La constellation embarque notamment un instrument français développé conjointement par le CNES et Eumetsat. Baptisé IASI (interféromètre atmosphérique de sondage dans l’infrarouge), il fait faire un saut qualitatif significatif aux outils de prévision météorologique. Loin de se limiter à ce seul objectif, IASI représente une avancée majeure pour l’étude du changement climatique et pour le suivi atmosphérique.

Objectifs

-

Améliorer les prévisions météorologiques

-

Contribuer à l’étude du changement climatique

-

Etudier la composition de l’atmosphère

L'instrument IASI mesure deux fois par jour le spectre du rayonnement infrarouge émis par la terre, à partir d’une orbite héliosynchrone de faible altitude (800 km) et avec une trace au sol de 2 000 kilomètres de large. Il le fait avec une précision beaucoup plus fine (résolution spectrale et résolution spatiale) que les instruments utilisés auparavant.

L’analyse des spectres enregistrés donne des informations sur les températures dans la basse atmosphère, à la surface des mers et sur les terres émergées, sur l’humidité, sur le couvert nuageux partiel, et sur la température et la pression au sommet des nuages. Elle permet aussi de détecter des éléments chimiques à faible concentration qui ont une incidence notable sur l'effet de serre atmosphérique : ozone, monoxyde de carbone, oxyde d’azote, méthane.

En outre, IASI a la capacité de mesurer la concentration verticale globale des principaux gaz à effet de serre. Il fournit des données scientifiques importantes pour mieux comprendre les processus du climat et mieux les représenter dans les modèles planétaires.

Ces mesures bénéficient à trois grands domaines d’activité : en prévision météorologique, pour les études de composition de l’atmosphère et pour le suivi du climat.

Utilisation en prévision météorologique

IASI permet de restituer l’état initial de l’atmosphère (profils de température et d'humidité) utilisé en météorologie, avec une précision qui améliore fortement la qualité des prévisions. Les objectifs de performance sont de 1 °C pour la température et de 10% pour l’humidité, avec une précision verticale de 1 km.

Les données sont utilisées dans la majorité des centres de prévision météorologique du monde, tant dans les modèles globaux que dans les modèles de fine échelle. L'assimilation des données IASI fait toujours l’objet de recherches, notamment pour mieux prendre en compte les observations nuageuses, les canaux vapeur d’eau et les profils mesurés au-dessus des surfaces continentales.

Utilisation pour les études de composition de l'atmosphère

IASI contribue également à la connaissance de la composition atmosphérique en temps réel et avec une grande précision. Les très bonnes performances radiométriques de IASI permettent de mesurer la présence d’une vingtaine de gaz, dont l’ozone et le monoxyde de carbone, avec des applications concrètes comme la prévision de la qualité de l’air. Les données IASI ont montré qu’il était possible de cartographier des composants que l’on pensait indétectables depuis l'espace comme l’ammoniac, un gaz caractéristique de l’élevage et des activités agricoles. L’observation de certains gaz permet ainsi de détecter des événements terrestres comme les feux (monoxyde de carbone) ou les éruptions volcaniques (dioxyde de soufre) et de suivre le déplacement de ces gaz dans l’atmosphère.

Utilisation pour le suivi du climat

Les performances de IASI et sa longue durée d’exploitation (plus de 25 ans anticipés) permettent de constituer des séries temporelles de plusieurs variables climatiques essentielles, parmi lesquelles on peut notamment citer :

- la température,

- l'humidité,

- les nuages,

- les aérosols,

- les propriétés des surfaces continentales,

- et les gaz à effet de serre influencés par les activités humaines, comme le dioxyde de carbone et le méthane.

IASI suit ces différentes variables de jour comme de nuit, sur terre et sur mer, ce qui permet d’affiner et valider les modèles climatiques et d’évaluer les mesures mises en place.

Déroulé du projet

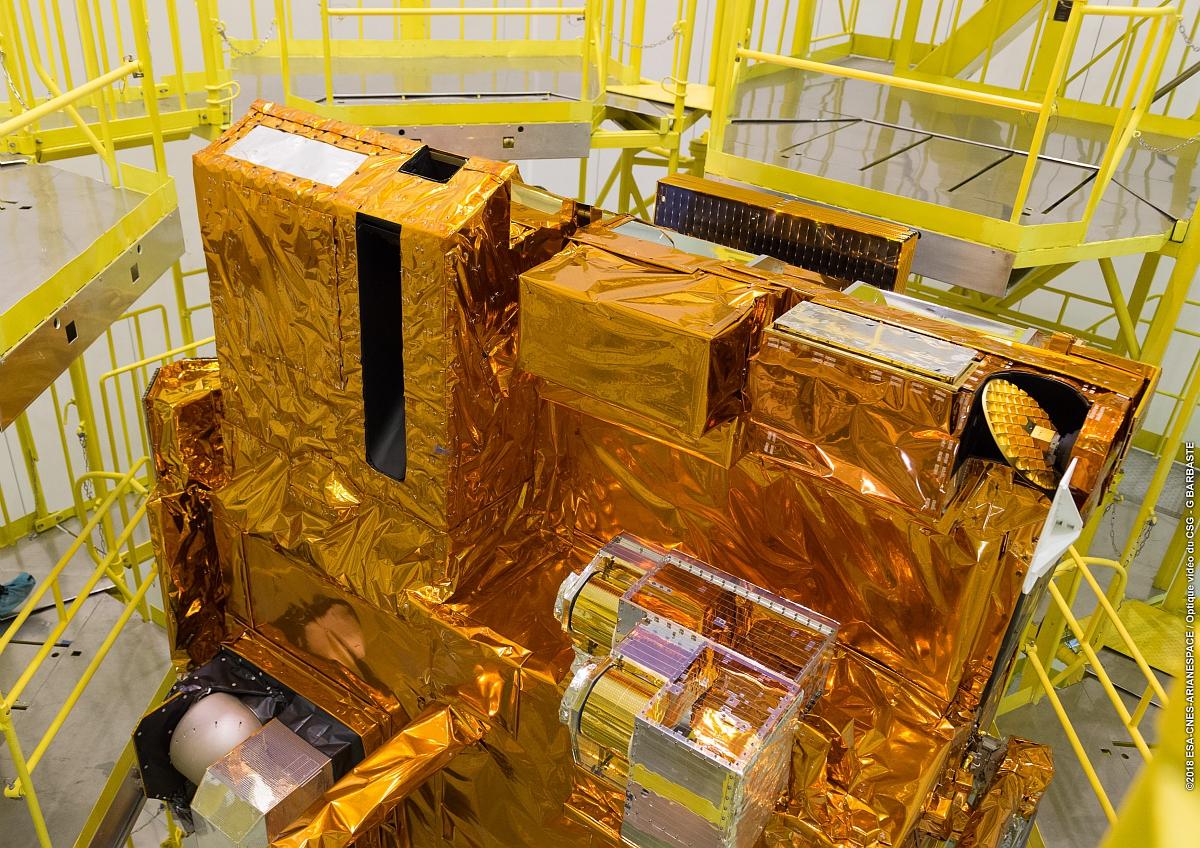

L’instrument IASI a été développé par le CNES en coopération avec EUMETSAT. L’interféromètre, réalisé en trois exemplaires par Thales Alenia Space, a été conçu pour voler sur les satellites de la série Metop, programme européen de satellites de météorologie opérationnel initié à la suite d’un accord de collaboration entre l’agence américaine NOAA et Eumetsat en 1998, dont la réalisation a été confiée à Airbus Defence & Space.

Les trois instruments, identiques, ont été intégrés successivement sur les satellites Metop-A, lancé en 2006 par un lanceur Soyouz, Metop-B, lancé en 2012 et Metop-C, lancé en 2018. Metop-A, conçu pour une durée de vie nominale de 5 ans, a été désorbité en 2021 au terme de 15 ans d’activité. Les deux autres instruments IASI continuent de fournir chaque jour des données météorologiques et climatiques à des utilisateurs partout dans le monde.

Durant la prochaine décennie, une nouvelle génération doit prendre la relève afin d’améliorer encore les performances de cette mission. IASI-NG (Nouvelle Génération) sera lancé à bord des satellites météorologiques Metop-SG courant 2025.

Organisation

Outre la maîtrise d’ouvrage de l’instrument IASI, le CNES a développé le logiciel opérationnel de traitement de données scientifiques jusqu’au niveau 1. Le CNES opère également depuis de Centre spatial de Toulouse le centre d’expertise IASI. Ce centre a en charge la surveillance des performances de l’ensemble du système IASI, le suivi et, quand cela est nécessaire, la mise à jour des paramètres de traitement des données et la résolution des problèmes dans les cas d’anomalies de performances du système.

Le système IASI est intégré au Eumetsat Polar System (EPS), le programme satellitaire opérationnel mis en œuvre par Eumetsat. La composante sol d’EPS intègre les procédures de commande et contrôle de IASI, qui permettent d’envoyer des télécommandes à l’instrument et de suivre les télémesures de surveillance de l’instrument, ainsi que le logiciel opérationnel. Eumetsat a en charge le traitement des données, la réalisation des produits et leur distribution aux utilisateurs.

Actualités du projet