ROBUSTA-1B

ROBUSTA (Radiation On Bipolar for University Satellite Test Application) est issu d’un appel à idées du CNES en 2006. Le développement de ce premier cubesat 1U a duré 6 ans, impliquant 20 permanents de l’université de Montpellier (chercheurs, professeurs, techniciens) et plus de 200 étudiants (issus d’IUT, de masters, ou de thèses). Le nanosatellite, lancé à l’occasion du premier tir de Vega, le 13 février 2012, ne fonctionne malheureusement pas en orbite. Mais cette expérience est à l’origine de la création, en juillet 2011, du Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM).

C’est dans ce contexte qu’a été développé ROBUSTA-1B, cubesat dérivé de ROBUSTA. Sa mission consiste à mesurer des doses de radiation et des paramètres électriques sur des composants bipolaires en orbite basse. Ces données sont stockées en mémoire à bord pour être ensuite envoyées à la station sol lors de survols de la région de Montpellier.

L’objectif secondaire de ROBUSTA-1B consiste à valider en vol la plateforme ROBUSTA-1U développée par le Centre Spatial Universitaire. Pour cela, les données sur l’état de santé du satellite sont régulièrement mesurées et transmises à la station sol.

Lancé en 2017, ROBUSTA-1B a parfaitement fonctionné pendant 6 mois. Il a ensuite continué à transmettre des télémesures de servitudes et de la charge utile, mais il n’était plus possible de lui envoyer des télécommandes. Plus de 50 étudiants ont contribué à ce projet.

XCUBESAT/SPACECUBE

XCUBESAT et SPACECUBE sont les 2 premiers doubles cubesats (10 x 10 x 22,7 cm) français, mis en orbite depuis la Station spatiale internationale en mai 2017. Ils ont été développés en synergie entre l’École Polytechnique et l’École des Mines de Paris, dans le cadre du projet international QB50 porté par le laboratoire Belge Von Karman Institute for Fluid Dynamics. Plus de 70 étudiants de l’École des Mines de Paris et 10 étudiants de BTS ont contribué au développement de SPACECUBE. Plus de 80 étudiants de l’École Polytechnique ont contribué au développement d’XCUBESAT.

Les 2 cubesats sont équipés de l’instrument FIPEX qui mesure la densité d’oxygène sur la durée de vie des satellites en orbite basse. Un seul segment sol pour les deux cubesats a été mis en place au sein de l’École polytechnique.

XCUBESAT a transmis des télémesures à partir de sa mise en orbite. Après environ 1 an et 9 mois de fonctionnement il est rentré dans l’atmosphère le 4 février 2019. SPACECUBE a émis le signal UHF de télémesure, mais peu de données ont été analysées du fait d’un signal radiofréquence bruité. SPACECUBE est rentré dans l’atmosphère début mars 2019.

ENTRYSAT

4e cubesat du programme JANUS, ENTRYSAT fait partie des 10 démonstrateurs en orbite du projet QB50. C’est aussi le premier cubesat français de format 3U (10 cm x 10 cm x 30 cm) à être réalisé dans le cadre d’un projet étudiant. Conçu par l’ISAE-SUPAERO avec le soutien du CNES et en collaboration avec l’ONERA, ENTRYSAT a impliqué tous les départements de l’école. Plus de 90 étudiants y ont contribué, en collaboration avec des équipes de chercheurs, et avec le support d’expertise et de test du CNES.

Premier cubesat dédié à l’étude de la rentrée atmosphérique des débris orbitaux, sa mission principale consistait à mesurer des paramètres de position, de pression, de température et de flux de chaleur. ENTRYSAT devait également effectuer diverses expériences technologiques de communication avec le sol et de mesures des caractéristiques de l’atmosphère.

ENTRYSAT était suivi et contrôlé depuis Toulouse par la station sol de l’ISAE-SUPAERO mais la liaison avec le satellite a été perdue une dizaine de jours après son déploiement, en juillet 2019. Il devait être opéré par le centre de contrôle situé au sein du Centre Spatial Universitaire Toulousain (CSUT), jusqu’à sa rentrée prévue environ un an après son injection en orbite.

EYESAT

EYESAT est un triple cubesat (34 x10 x 10 cm) qui s’inscrit dans le cadre de JANUS puis Nanolab Academy en tant que projet pilote. Il a été développé par plus de 200 étudiants principalement en stage au CNES ou dans les établissements partenaires, issus d’écoles d’ingénieurs ou d’universités.

EYESAT se compose de deux parties : un mini-télescope destiné à remplir la mission scientifique, et une plateforme constituée d’un ensemble d’équipements pour faire fonctionner le satellite sur son orbite (gestion de l’énergie bord, contrôle de la température, pilotage de l’attitude…).

Après la phase de conception détaillée, clôturée en mars 2016, et la qualification du satellite, le lancement d’EYESAT a eu lieu le 18 décembre 2019. Durant les premiers mois d’exploitation en orbite, l’ensemble des sous-systèmes ont pu être testés avec succès, y compris sa capacité du satellite à acquérir et transmettre des images du ciel et de la Terre. Malgré des capacités de pointage excellentes, l’usure prématurée des roues à inertie du satellite n’a pas permis d’atteindre les objectifs scientifiques de la mission, à savoir étudier la lumière zodiacale et imager la voie lactée dans 4 bandes spectrales (rouge, vert, bleu et proche infrarouge). Toutefois, à l’exception des roues, tous les sous-systèmes ont parfaitement fonctionné et permis des expérimentations inédites sur les équipements de la plateforme, jusqu’à sa rentrée dans l’atmosphère, en 2023. EYESAT a ainsi fait la démonstration d’une dizaine de nouvelles technologies issues pour la plupart de la R&D du CNES.

CASAA-Sat

CASAA-Sat est le premier projet de nanosatellite étudiant marseillais (Cartographie de la SAA, au standard 2U : 10 x 10 x 20 cm), initié en 2013 par le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) et intégré dans le programme Nanolab Academy, entre l'Université d'Aix-Marseille et le CNES.

L’objectif principal, en plus de permettre aux étudiants de travailler sur des concepts avancés comme le contrôle d’attitude du satellite, la modélisation de son alimentation énergétique, la transmission UHF/VHF, est d’étudier l’Anomalie magnétique de l’Atlantique Sud (SAA). Sur une orbite polaire à 517 km d’altitude, le satellite devait survoler régulièrement l’Argentine et le Brésil, zone dans laquelle ce phénomène est le plus observable. Un autre objectif était de suivre les erreurs accumulées dans un circuit intégré soumis en environnement spatial et développé par l'IM2NP (laboratoire de microélectronique de Provence).

De nombreux étudiants de différentes disciplines en masters, écoles d'ingénieurs, licences et DUT, ont été impliqués chaque année, soit un total de plus de 200 étudiants, dont 32 à temps plein en projet de fin d'études, et ont chacun apporté leur pierre à cet édifice. La station sol au LAM a été testée avec des radioamateurs et validée, le CubeSat a subi avec succès tous les tests fonctionnels et environnementaux et a rempli plusieurs procédures administratives : CASAA-Sat était prêt au lancement. Mais malheureusement, il n'a pas pu opérer, car il a été détruit lors de l’échec du lancement de la fusée Kinética-1, en Chine à Jiuquan, le 27 décembre 2024.

ROBUSTA-3A

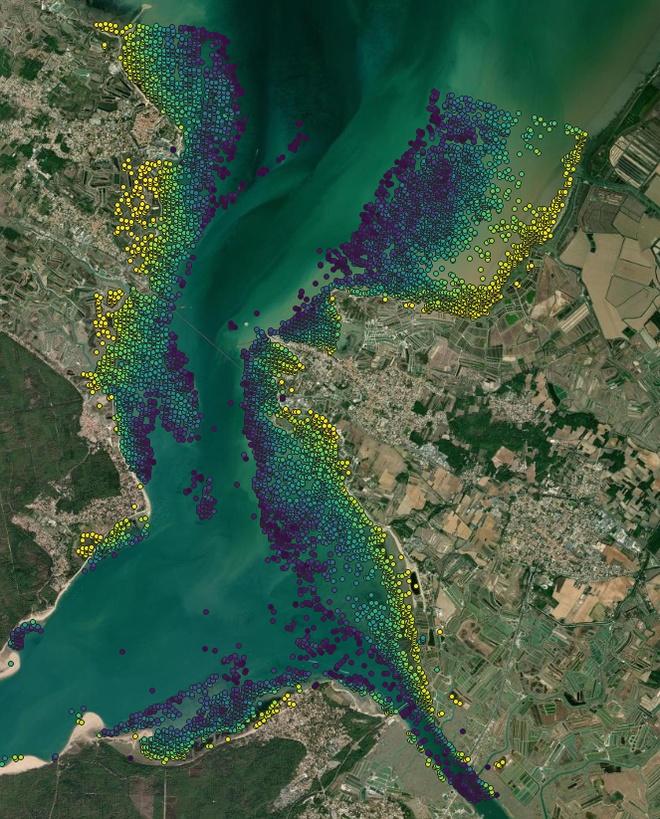

Ce CubeSat a pour mission de servir de relais de communication entre des navires en mer Méditerranée et Météo France, qui utilisera des données issues de l'analyse des perturbations des signaux GNSS pour ses prévisions et l’amélioration de ses modèles, en particulier sur les épisodes cévenols (pluies orageuses violentes spécifiques des Cévennes). Dans la continuité de la filière ROBUSTA développée par le Centre spatial de l'Université de Montpellier (CSUM), il s’agit du premier cubesat 3U (10 x 10 x 30cm) réalisé par la structure. Initié en 2013, le projet a fait intervenir plus de 300 étudiants. Il est soutenu par le CNES à travers le projet par Nanolab Academy, et par la Fondation Van Allen de l'Université de Montpellier.

Équipé de panneaux solaires et d’antennes déployables, d'un contrôle d'attitude 3 axes ou encore d'une carte Bande S, il s’agit autant d’une démonstration technologique pour le CSUM et ses partenaires industriels que d’une réalisation d’utilité publique. Seul passager universitaire sur le vol inaugural d’Ariane 6 le 9 juillet 2024, la mission de ROBUSTA-3A est prévue pour durer au minimum 2 ans.

Au cours de sa première année dans l'espace, ROBUSTA-3A a transmis une quantité importante de données sur le fonctionnement de la plateforme et a permis au CSUM d'accumuler un retour d'expérience qui sera crucial pour les futurs projets.

IGOSAT

IGOSAT (Ionospheric & Gamma-ray Observations SATellite) est le premier satellite de l’Université Paris Cité. Ce projet éducatif et scientifique est soutenu par l’Université Paris Cité, le laboratoire APC (AstroParticule et Cosmologie), l’IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) et le CNES via le programme Nanolab Academy. Il s’agit d’un CubeSat 3U qui a impliqué plus de 300 étudiants français et internationaux, de la phase 0 à la phase D depuis 2012.

IGOSAT permettra d'étudier l'environnement radiatif proche de la Terre grâce à deux charges utiles qui bénéficient de l'expertise de deux laboratoires du CNRS :

- Un détecteur à scintillation, appelé scintillateur, constitue des objectifs technologiques et scientifiques intrinsèques en raison de sa conception innovante. L'instrument est dirigé par Philippe Laurent, de l'APC.

- Un instrument GPS à double fréquence dirigé par Pierdavide Coisson, de l'IPGP.

Ce projet de nanosatellite rassemble des étudiants, des ingénieurs et des chercheurs dans le but d'apporter une contribution à l'étude de l'environnement terrestre, tout en permettant la qualification spatiale de nouveaux détecteurs, utilisés à des fins scientifiques. Le lancement est prévu pour l'année 2026.

OGMS-SA

Le projet OGMS-SA (OutGassing Material Study by Spectroscopy Analysis), initié en 2013 par le campus spatial de l’UPEC (Université Paris-Est Créteil), faisait partie initialement du projet QB50 en tant que démonstrateur en orbite. La date de lancement n’est pas connue à ce jour.