Ressources

Photos et vidéos

Documents

Pour aller plus loin, voici des documents pédagogiques et techniques que vous pouvez télécharger :

Liens externes

Pour aller plus loin, voici des liens vers des sites externes que vous pouvez consulter :

Pour aller plus loin, voici des documents pédagogiques et techniques que vous pouvez télécharger :

Pour aller plus loin, voici des liens vers des sites externes que vous pouvez consulter :

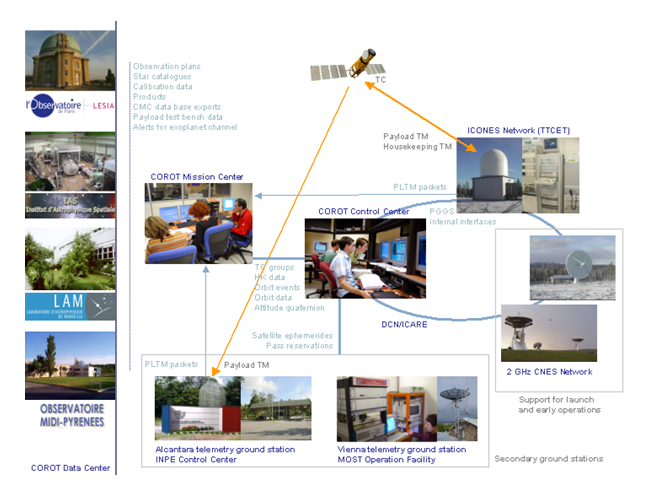

La composante sol opérationnelle avait la charge de la mise et maintien à poste du satellite, de la programmation de la mission, de la réception des télémesures en provenance du satellite, ainsi que de la fourniture de données et de services aux utilisateurs scientifiques du projet (P-I et Co-I). Elle se composait du Centre de Mission, du Centre de Contrôle, du réseau de communication, et d'un ensemble de stations sol CNES multi-mission, complétées de deux stations secondaires spécifiques à la mission CoRoT. Le Centre de Mission CoRoT et le Centre de Données CoRoT constituaient le Segment Sol Utilisateurs.

Le Centre de Contrôle avait la charge de la mise et maintien à poste du satellite, de la fourniture de données d'aide à la mission, et de la transmission au satellite des télécommandes charge utile. Le CCC était un élément adapté du programme PGGS multi-mission. Il était implanté à Toulouse et opéré par les équipes d'exploitation des filières PROTEUS (mini-satellites) et Myriade (micro-satellites). En plus des opérations génériques de mise en œuvre et de surveillance de la plate-forme PROTEUS, le CCC avait la charge des opérations bord-sol de pointage inertiel et de gestion des modes SCAO spécifiques au satellite CoRoT.

Le Centre de Mission avait la charge de la préparation des séquences d'observation, de la programmation de la charge utile et de la génération des télécommandes associées, du suivi des performances instrumentales, de l'étalonnage et de l'optimisation des traitements de niveau système, du prétraitement de la télémesure scientifique jusqu'au niveau 1, ainsi que de l'archivage et du catalogage des données fournies aux utilisateurs du projet.

Il n'y avait pas de communication directe entre le satellite et le Centre de Mission. Néanmoins, le CMC était autonome pour récupérer la télémesure instrument en pied de station. Le CMC était implanté à Toulouse. Il utilisait les moyens matériels et systèmes d'exploitation du Centre Informatique du CST. Les opérations de mise en station préparatoires à chaque nouvelle session d'observation étaient menées conjointement par l'équipe d'exploitation du Centre de Mission et le groupe scientifique en charge des étalonnages et de la programmation instrumentale (groupe sous la responsabilité du Project Scientist). À l'issue de la recette en vol, le CMC produisait quotidiennement les données de niveau 1 à destination du CDC.

Les stations sol principales assuraient le lien bord/sol 2 GHz avec le satellite, c'est-à-dire : la réception de la télémesure de surveillance (HKTM) et de la télémesure charge utile (PLTM), la séparation des flots de TM, la transmission vers le CCC de la TM temps réel, le stockage en local de la TM enregistrée, la transmission des TC au satellite et la transmission en temps réel au CCC des acquittements TC reçus du satellite. Les stations sol principales appartenaient au réseau de stations ICONES. Ce réseau comprenait deux TTCET compatibles des programmes PROTEUS et Myriade. Il s'agissait de stations automatiques bande S au standard CCSDS, munies d'une antenne de 3m de diamètre sous radôme et télégérées par les centres de contrôle.

Il a été vérifié que les performances de gain de ces stations permettaient de maintenir la liaison avec le satellite en configuration de pointage inertiel (non géocentrique). Ces stations étaient situées à Kiruna (Suède) et Aussaguel (région toulousaine). Le réseau ICONES était complété de kits en bande de base montés sur les stations de l'actuel réseau des stations 2 GHz (Kiruna, Hartebeesthoek) ou d'équipements 3801 rendus compatibles des communications bord-sol bas débit PROTEUS (Kourou).

Le Réseau de Transmission de Données avait la charge des échanges de données à l'intérieur du segment de contrôle, ainsi qu'avec l'ensemble des entités en interface avec lui. Le réseau était un élément adapté du programme PGGS multi-mission. Dans les phases d'opérations critiques, il incluait les interfaces avec le réseau des stations 2 GHz compatibles PROTEUS (KRN, HBK, KRU) et les moyens communs du CNES en support aux opérations de lancement et de mise à poste : Centre d'Opérations du Réseau, Centre d'Orbitographie Opérationnelle, Salle de Contrôle Principale. Il était alors interconnecté au réseau de communications ICARE.

La composante sol opérationnelle était complétée d'une station sol, dite secondaire et implantée au Brésil. Cette station avait pour fonction d'accroître la volumétrie de TM scientifique dans les phases d'observation. La station, située à Alcantara et mise à disposition par le coopérant brésilien, était du même type que celles mises en œuvre au sein d'ICONES (TTCET compatible de l'ensemble des interfaces PROTEUS). Elle était opérée par l'INPE et son centre de contrôle était situé à Sao Jose dos Campos. Ce centre de contrôle dialoguait par internet avec le CCC pour la réservation des passages et la récupération des données orbitales servant à désigner la station.

Pour sécuriser la mission scientifique, CoRoT était également en mesure d'utiliser la station autrichienne du microsatellite MOST. Cette station de back-up, opérée par l'Université de Vienne, a été adaptée à la réception de la télémesure CoRoT par l'ajout d'une chaîne radiofréquence spécifique financée par l'Autriche et d'un terminal CCSDS livré par le CNES. Ses interfaces avec le CCC étaient en tout point identiques à celles de la station brésilienne. Les dialogues se faisaient par internet.

Développé et opéré par les laboratoires français de la mission CoRoT, le CDC était la composante scientifique du segment sol utilisateurs. Localisé sur plusieurs sites (Meudon, Orsay, Toulouse, Marseille), il était chargé de la constitution des catalogues stellaires utilisés par la mission, de la mise en œuvre des traitements scientifiques (corrections instrumentales résiduelles et corrections astrophysiques), de l'archivage et de la diffusion publique des données traitées.

L'archive des produits finaux 2 était à l'IAS ainsi qu'au Centre de Données Astronomiques de Strasbourg (CDS). Les équipes du CDC participaient à la validation et à l'optimisation des traitements implantés au CMC. Le CDC abritait enfin la fonction d'alerte exoplanète (au LAM), qui consistait à diffuser régulièrement vers le CMC la liste des étoiles devant faire l'objet d'un sur-échantillonnage à bord, lorsqu'un transit était suspecté dans les données reçues. La courbe de lumière ainsi acquise (avec 1 mesure toutes les 32 s) permettait de caractériser finement la forme du signal lors d'une nouvelle occurrence du phénomène, d'en confirmer la nature et le cas échéant d'accéder, pour les étoiles les plus brillantes, à certaines propriétés de la planète détectée (propriétés physiques et orbitales).

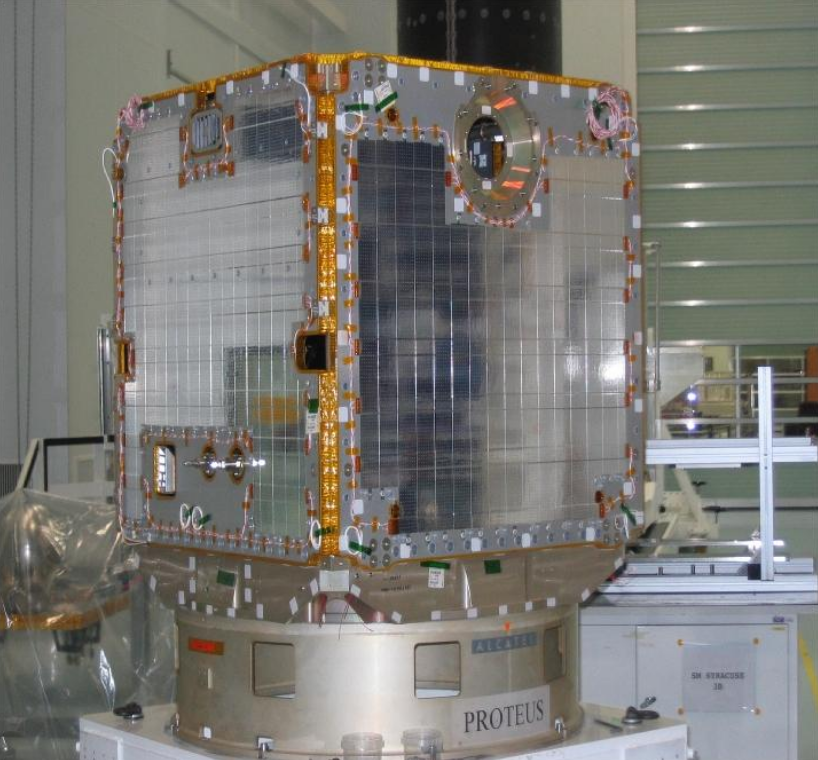

Le satellite CoRoT était constitué :

Principales caractéristiques :

Modalités d’observation :

Le SCAO (Système de Contrôle d'Attitude et d'Orientation) de la plateforme PROTEUS était conçu autour d'une unité de mesure gyro-stellaire utilisant 2 star trackers et 3 gyroscopes 2-axes. En mode nominal, l'attitude était maintenue par 4 roues à réaction, désaturées par magnéto-coupleurs. Le système de propulsion (hydrazine) permettait une impulsion totale de 120 m/s pour les manœuvres de mise et de maintien à poste.

La performance de stabilité de pointage (180 secondes d'arc 0-crête sur chaque axe) était insuffisante pour la mission CoRoT. Les chaînes fonctionnelles SCAO et CC devaient être adaptées :

La gestion bord était centralisée, construite autour d'un microprocesseur 31750 (redondé) et d'un bus de communication MIL-STD-1553 pour l'interface avec la charge utile. Une mémoire de masse 2 Gbits permettait le stockage des données à bord. Les télémesures et les télécommandes utilisaient le standard CCSDS. Le débit brut en bande S était de 730 kbits/s.

Les chaînes fonctionnelles électrique et thermique bénéficiaient du remplacement de la batterie NiCd par une batterie LiIon. Cette nouvelle configuration de la plate-forme était compatible de l'augmentation du temps de convergence vers le mode SHM (inerties élevées) et des spécifications de mission CoRoT imposant 150 jours d'observation continue, sans manœuvre de rotation du satellite.

Le CNES était maître d'œuvre de la plate-forme. Thales Alenia Space Industries était architecte industriel. Il assurait l'intégration de la plate-forme.

La charge utile était composée des éléments suivants :

Il comprenait :

Elle comprenait :

Les taches étoiles de la voie sismologie étaient étalées sur environ 400 pixels, avec un temps d'intégration égal à 1s.

Un prisme, permettant d'obtenir une image en couleur, était installé devant les détecteurs de la voie exoplanètes. Il permettait, pour les étoiles les plus brillantes, de faire la différence entre activité stellaire et transits planétaires. Le temps d'intégration était égal à 32 s. Les taches étoiles étaient plus petites (80 pixels en moyenne), car focalisées.

Elle comprenait :

Les données issues de la caméra étaient traitées par deux chaînes photométriques indépendantes, comportant chacune une voie sismologie et une voie exoplanètes. On associait une voie à un CCD. Fonctionnellement, une chaîne couvrait la moitié du champ d'étoiles observé par CoRoT.

Les senseurs d'étoiles de la plate-forme étaient portés par la case à équipement (mur latéral). Ils étaient fonctionnellement rattachés à la chaîne fonctionnelle SCAO de PROTEUS. Leur fourniture était sous la responsabilité du contractant satellite.

Il s'agissait du logiciel embarqué, qui réalisait les traitements scientifiques bord des voies sismologie et exoplanètes (calcul des courbes de lumière). Le logiciel était en mémoire des deux DPU, formant 2 chaînes photométriques indépendantes. Il utilisait les mesures de barycentre de deux cibles des voies sismologie pour effectuer les calculs d'écartométrie. En mode pointage fin (mode mission), l'information écartométrique était fournie à la plate-forme pour le contrôle d'attitude.

Les données scientifiques étaient transmises à la mémoire de masse de la plate-forme par le bus MIL-STD-1553, tandis que les données d'écartométrie étaient mises à disposition, chaque seconde, au travers d'un lien série OBDH. À tout moment, dans le cas d'informations transmises invalides, la plate-forme pouvait basculer sur l'un ou l'autre des 2 DPU (redondance chaude), améliorant ainsi la disponibilité de la mission, cruciale pour CoRoT.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de la mission CoRoT, consultez le PDF « Stratégie d’observation » téléchargeable depuis la page Ressources.

Le télescope spatial CoRoT avait pour mission l’étude de la sismologie stellaire (astérosismologie) et la recherche d’exoplanètes. Après la fin de la mission de CoRoT le 17 juin 2014, son successeur, CHEOPS a été mis en orbite le 18 décembre 2019.

L’astérosismologie consiste à analyser les modes de vibration des étoiles qui, sous l'action des forces de pression, de Coriolis et de leur propre gravité, oscillent selon différents modes spécifiques. La mesure de leur fréquence propre (entre 1 minute et 3 heures), de leur amplitude (quelques ppm dans l'espace de Fourier) et de leur durée de vie (quelques jours) permet de remonter à des paramètres de physique stellaire tels que la taille et la composition du cœur, les limites entre zones radiative et convective ou le profil de rotation interne de l'étoile. Ces vibrations, qui se manifestent à la surface de l'étoile par des variations de luminosité, sont les seuls signaux, avec les neutrinos, à provenir de l'intérieur même des étoiles.

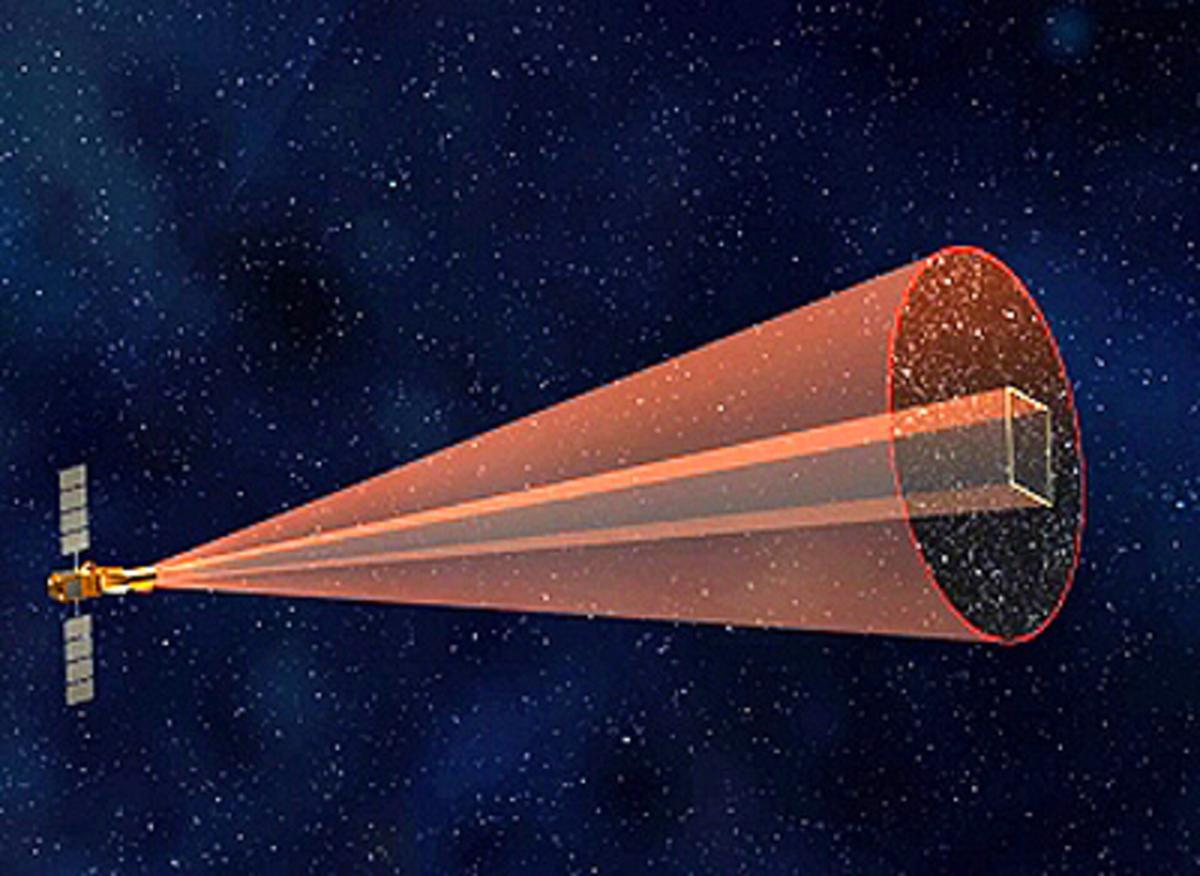

Pour la recherche d’exoplanètes, la méthode utilisée était celle des occultations ou "transits planétaires", qui consiste à détecter la présence d'une planète par la diminution de luminosité qu'elle provoque périodiquement en passant devant l'étoile autour de laquelle elle gravite. Cette méthode photométrique, complémentaire de la méthode des vitesses radiales, permet d'accéder à la période et à la taille des planètes détectées.

Analyser les modes de vibration de plusieurs milliers d’étoiles

Observer 160 000 étoiles pour y rechercher des exoplanètes

Observer près de 200 000 objets de magnitude apparente en bande R entre 5,5 et 16

Apporter des données précieuses à de nombreux domaines de la physique stellaire et de la planétologie

Collectées en provenance d'étoiles de masse, d'âge, de composition chimique différentes, les courbes de lumière de l'instrument CoRoT ont apporté une quantité formidable d'informations entièrement nouvelles sur l'évolution stellaire. Au cours de la mission plusieurs milliers d'étoiles, de magnitude comprise entre 6 et 9, ont été observées.

L'analyse chromatique des courbes de lumière CoRoT, grâce à un prisme placé devant les détecteurs de la voie exoplanètes, a permis d'aider à identifier les phénomènes observés (transit, activité stellaire, étoile binaire à éclipse...). Au cours de la mission environ 160 000 étoiles, ont été observées.

Au cours de la mission, jusqu'à 200 000 objets de magnitude R allant de {5.5, 16} ont été observés avec des temps d'échantillonnage allant de 1 seconde à 15 minutes, et une précision relative de 100 ppm (parties par million).

De nombreux programmes concernant les divers champs d'étude de l'astrophysique ont bénéficié de ces données, comme l'activité et le magnétisme stellaire, la rotation, l'étude des systèmes binaires, la détection de comètes, de petits objets de la ceinture de Kuiper...

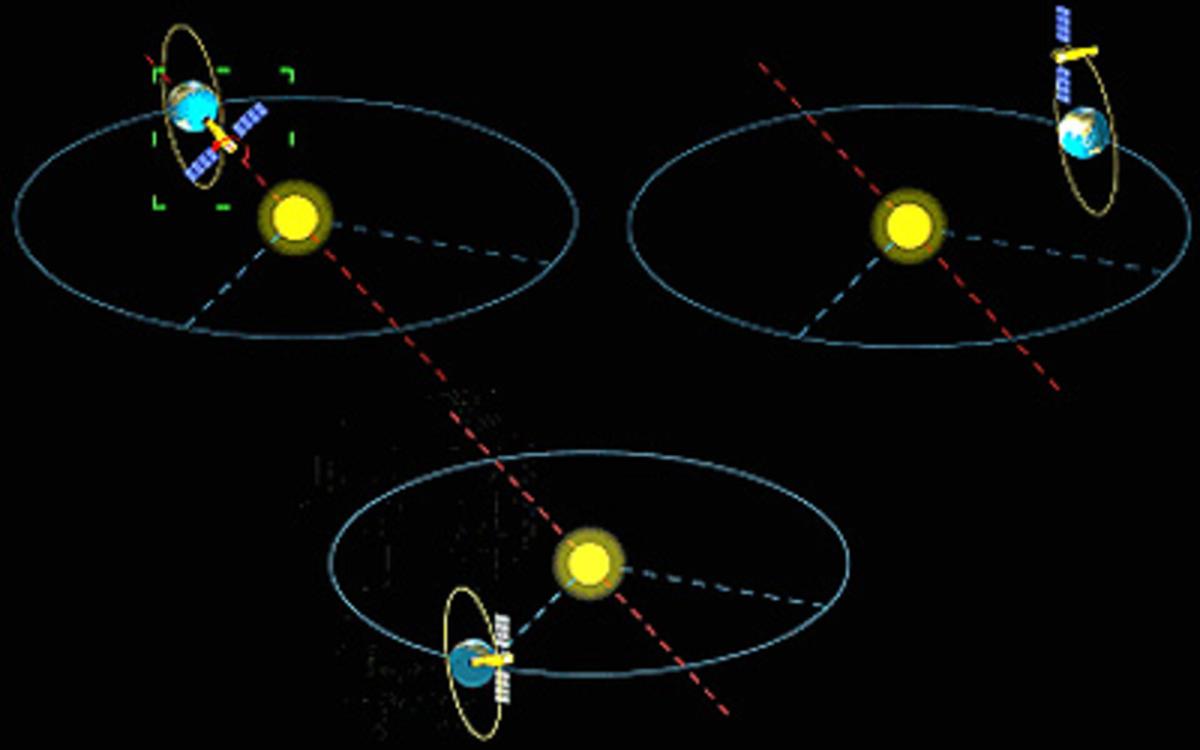

CoRoT a été placé par un lanceur Soyouz sur une orbite circulaire polaire inertielle (inclinaison 90 degrés) d'altitude 896 km. Afin de ne pas être gêné par la lumière parasite terrestre (diffusée par le limbe éclairé), la zone de ciel visée était dans la direction équatoriale.

Deux fois par an, lorsque le soleil se rapprochait du plan de l'orbite et risquait donc d'éblouir l'instrument, le satellite effectuait une manœuvre de basculement, divisant l'année en deux périodes d'observation de 6 mois, appelées par convention été et hiver.

Le projet CoRoT était réalisé en coopération internationale.

Le CNES était maître d'œuvre du système et responsable du contrat de lancement. Le CNES était également maître d'œuvre de l'instrument, lui-même découpé en 4 sous-ensembles placés sous maîtrise d'œuvre des laboratoires : LAM (Marseille), Observatoire de Paris-Meudon, IAS (Orsay).

Thales Alenia Space était l’architecte industriel Satellite et a fourni la plateforme, l’ingénierie satellite et l’AIT satellite.

Le volet technique de l'exploitation de la mission CoRoT se composait principalement d'activités opérationnelles (surveillance et programmation instrument et satellite), d'activités de traitement et de production des données à destination de la communauté scientifique et d'activités de maintien en conditions opérationnelles. L'ensemble des activités techniques reposait sur une organisation de type projet sous la responsabilité globale du CNES, avec une forte implication des laboratoires de l'INSU et dans un cadre de coopération internationale.

Au-delà de ce périmètre, le recueil en amont des données caractéristiques des champs stellaires, l'analyse scientifique des données fournies par le satellite après traitement et les programmes d'observations complémentaires menées au sol étaient réalisés par la communauté scientifique. Le choix du programme d'observation et la coordination des équipes scientifiques CoRoT (équipe sismologie stellaires, équipe programme exoplanètes, équipe physique stellaire (hors sismologie), équipes d'observation au sol) étaient effectués par le Comité Scientifique CoRoT, lequel définissait également la politique de diffusion des données et celle des publications scientifiques.

Les opérations du satellite CoRoT, les activités de programmation et de surveillance instrument, la production des données de niveau N0 et N1 alarme étaient réalisées au Centre de Contrôle (CCC) et au Centre de Mission CoRoT (CMC) situés à Toulouse.

La gestion des données en particulier les catalogues stellaires, la production et la distribution des données de niveau N2 étaient effectuées par le Centre de Données CoRoT (CDC). Ce dernier était réparti sur plusieurs laboratoires de l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) : l'Institut d'Astrophysique Spatiale à Orsay (IAS), le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), le Laboratoire d'Astrophysique Toulouse Tarbes (LATT) et le Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA).

L'expertise technique de l'instrument était sous la responsabilité du LESIA.

L'exploitation de la mission était réalisée dans un cadre de coopération internationale. L'Allemagne (maintenance du logiciel du DPU instrument), l'Autriche (expertise boîtier électronique BEX et station de réception de Vienne en back-up), la Belgique (expertise lumière parasite), l'Espagne (maintenance de logiciels du CMC), le Brésil (mise en œuvre de la station ALCANTARA pour la réception de données instrument PLTM2) et l'ESA (expertise électronique DPU) apportaient chacun leur contribution technique. Ces différents acteurs étaient aussi largement impliqués dans le programme scientifique de CoRoT.

L'Espagne et le Brésil contribuaient à la Composante Sol. La société GMV était responsable du développement du logiciel du Centre de Mission CoRoT.

Le Brésil contribuait au travers de la station sol d'Alcantara et de la participation de 5 ingénieurs/chercheurs brésiliens au développement du Segment Sol Utilisateurs (mise au point de méthodes d'étalonnage et de traitement des données).

Pour aller plus loin, voici des liens vers des sites externes que vous pouvez consulter.

Sites Sentinel-3 :

Sites d’informations sur les instruments :

Autres sites liés :

Après chaque lancement Sentinel-3, l’ESOC (ESA, Darmstadt) prend en charge la validation en orbite, puis, une fois la recette en vol achevée, la gestion des opérations est transférée à EUMETSAT, également basé à Darmstadt.

Les télémesures de maintenance et les commandes passent par la station sol ESA de Kiruna, en Suède.

L'ESA assure le suivi de la santé du satellite, incluant la plateforme et les instruments, et en fournissant des services spécifiques tels que la station sol en bande-S de Kiruna ainsi que le centre de contrôle de secours.

Une fois les données de Sentinel-3 acquises, elles sont envoyées au sol et reçues à la station en bande-X de l'ESA à Svalbard, Norvège. Un réseau de centres de traitement et d'archivage traite les données de façon systématique. L'ESA est responsable des opérations du segment sol Sentinel-3 pour les produits liés aux surfaces continentales ainsi que pour le suivi continu de la qualité des données de la mission. Eumetsat s'occupe de la fourniture des produits sur les surfaces océaniques.

Tous les produits sont archivés et disséminés en ligne aux utilisateurs.

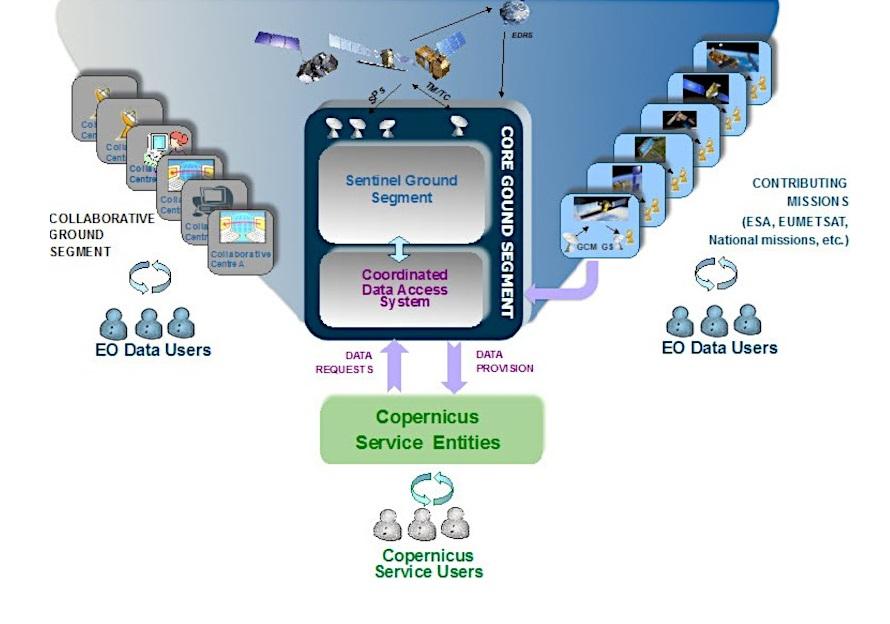

Alors que les segments sol de chaque mission Sentinel incluent des composants spécifiques, tous les systèmes sont liés pour former le Segment Sol Copernicus (CSC : Copernicus Space Component Ground Segment). En particulier, l'accès aux données du CSC est coordonné pour l'ESA à travers le Système d'Accès aux Données du CSC (Copernicus Data Space Ecosystem).

Ici le flux de données des divers segments sol et missions est collecté de façon aussi transparente que possible pour les utilisateurs. Eumetsat distribue les produits marins de base à travers le système EUMETCast.

Le Segment Sol CSC et complété par le Segment Sol Collaboratif Sentinel, qui supporte l'utilisation nationale des données Sentinel pour les États Membres de l'ESA. Ce qui implique des éléments additionnels pour des solutions spécialisées dans différentes technologies telles que l'acquisition de données, la production complémentaire et la dissémination d'outils et d’applications innovants, ainsi que le support complémentaire aux activités d'étalonnage et de validation.

Le Segment Sol CSC et le Copernicus Data Space Ecosystem sont coordonnés par l'ESA (et Eumetsat pour les missions Sentinel concernées) alors que le Segment Sol Collaboratif Sentinel est financé et géré par des tierces parties telles que les agences spatiales nationales.

Afin de répondre aux besoins nationaux, le CNES a ouvert la plateforme GEODES (portail des données spatiales Observation de la Terre du CNES au service de la Science et de l’Innovation). Elle permet de rechercher, sélectionner, télécharger et traiter les données en ligne les données issues des satellites Sentinel-3 et de nombreuses autres collections de données satellitaires.

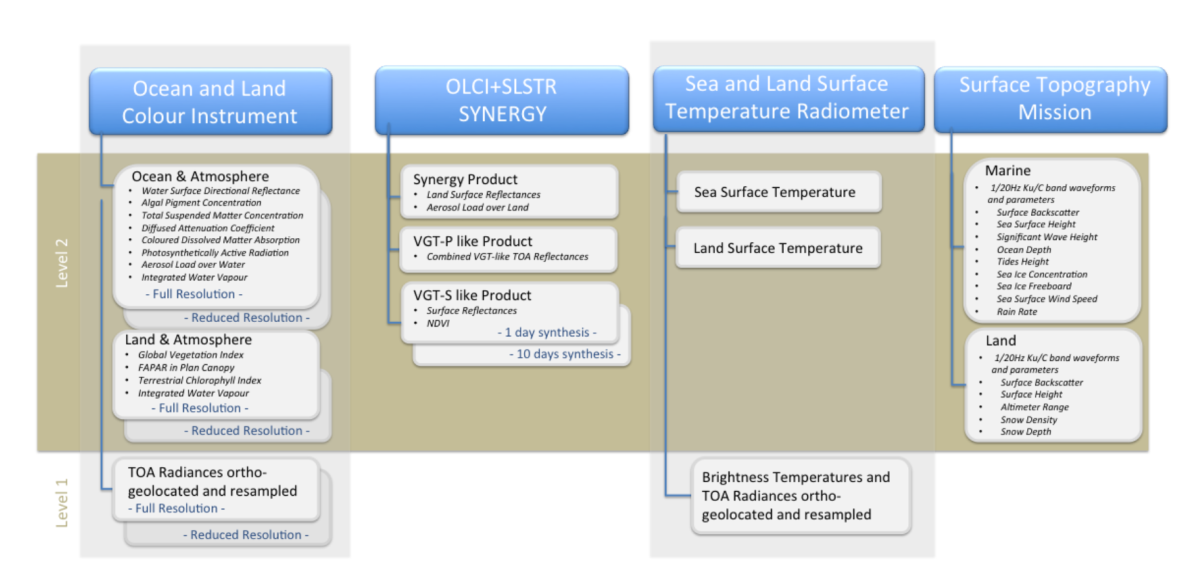

Il y a quatre chaînes de traitement distinctes qui correspondent aux trois instruments principaux, c'est-à-dire SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), OLCI (Ocean and Land Colour Instrument), SRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter) et une combinaison de données de SLSTR/OLCI.

Ces chaînes de traitement génèrent la couleur des océans et la réflectance des surfaces continentales à partir des informations OLCI, la température des terres et des mers à partir des informations SLSTR, les produits sur les surfaces océaniques et continentales ainsi que les produits végétation (déduits de la combinaison SLSTR – OLCI) comme montré dans le schéma ci-dessus.

Les produits seront typiquement disponibles dans les 3 heures qui suivent leur acquisition.

Pour la visualisation et l'analyse des produits, les utilisateurs peuvent utiliser la boîte à outils Sentinel-3.

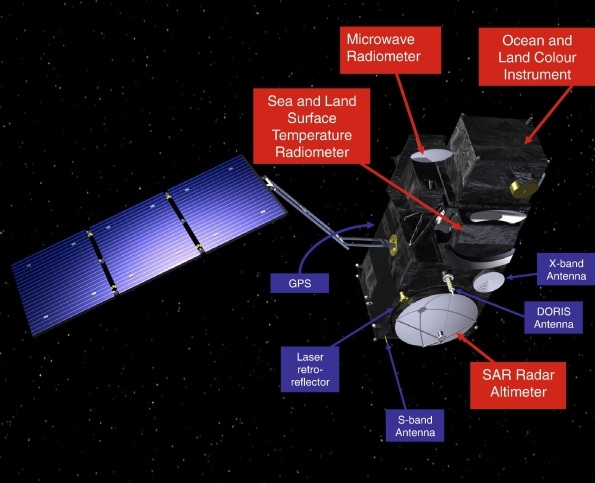

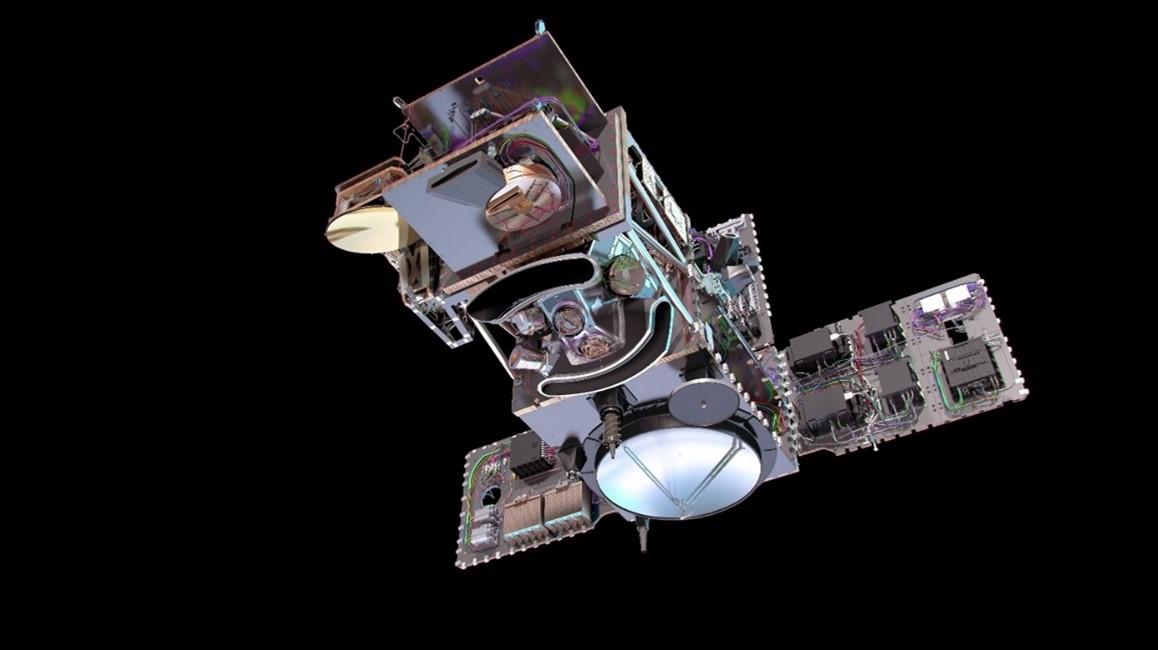

Sentinel-3 embarque plusieurs instruments. La charge utile pour l'altimétrie est composée d'un radar altimètre SRAL, d'un radiomètre micro-ondes, d'un triple système d'orbitographie précise (Doris, GNSS et LRA). Des instruments dédiés à la couleur et à la température de surface sont également embarqués (SLSTR et OLCI).

SRAL est issu de l'altimètre Doppler Siral de Cryosat.

La fréquence principale utilisée pour la mesure de la distance satellite-surface est la bande Ku (13.575 GHz, largeur de bande de 350 MHz), mais contrairement à Cryosat, une seconde fréquence est utilisée. La bande C (5.41 GHz, largeur de bande de 320 MHz) sert à la correction ionosphérique.

Le radar peut être utilisé selon deux modes :

Deux boucles de poursuites sont prévues, une boucle fermée (positionnement autonome de la fenêtre de mesure utilisant un algorithme médian) et une boucle ouverte (position de la fenêtre de mesure basée sur une connaissance a priori de l'altitude de la surface dérivée d'un modèle numérique de terrain (MNT/OLTC)). Ce mode est utilisé de manière continue sur les océans et sur certaines surfaces continentales (notamment sur les zones montagneuses) afin d’améliorer la couverture en données.

Le design et les spécifications du MWR de Sentinel-3 sont basés sur ceux du MWR d'Envisat. L'instrument mesure la température de brillance à 23.8 et 36.5 GHz, avec une largeur de bande de 200 MHz dans chaque fréquence. La fréquence la plus basse est plus sensible à la vapeur d'eau atmosphérique, la plus haute à l'eau liquide nuageuse. Pour les applications altimétriques, cela permet d’obtenir des niveaux d’eau plus précis sur l’océan.

Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS) est un système de localisation satellite conçu à la fin des années 1980 par le CNES comme nouveau système pour la fourniture d'orbites précises à bord de satellites d'observation de la Terre en orbite basse. Les opérations Doris se basent sur un réseau dense de stations au sol, transmettant un signal omnidirectionnel à une fréquence connue (2 GHz et 400 MHz).

Sentinel-3 est équipé d'un récepteur de nouvelle génération (multi-canaux et numérique) développé par le CNES. Ce type de récepteur est aussi embarqué sur Jason-2, Jason-3, Saral et Cryosat. Il est capable de suivre 7 balises simultanément. La précision de l'orbite bord Doris sur Sentinel-3 est de 5cm sur la composante radiale. C’est le système fournissant la meilleure qualité à bord à l’échelle mondiale ! Cette orbite bord permet également le contrôle du mode de poursuite en boucle ouverte de l'altimètre SRAL.

La performance attendue de l'orbite Doris précise en temps différé est d'environ 2 cm, la combinaison GPS-Doris dans les traitements d'orbitographie permet d'améliorer encore la performance finale.

Le récepteur GPS de Sentinel-3 GPS contribue au contrôle du satellite, fournit un temps précis à bord, contrôle le mode de poursuite en boucle ouverte de l’altimètre en fournissant une position radiale temps réel et des mesures pour l'orbite précise au final. Il dispose de 8 canaux permettant de suivre les signaux de la constellation GPS.

Le Laser Retro Reflector (LRR) de Sentinel-3 est un instrument passif qui agit comme une cible pour les tirs lasers réalisés depuis des stations sol.

Le Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) mesure les températures des océans et des surfaces continentales en continu avec une précision de moins de 0,3 K. Dans la continuité de l'instrument AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) d'Envisat, il maintient une approche duale de vue suivant la trace et de balayage et fournit des mesures avec une résolution spatiale de 500 m pour le visible, le proche infrarouge et les longueurs d'ondes courtes dans les canaux infrarouges, et avec une résolution d'1 km pour les canaux dans l'infrarouge thermique.

De plus, SLSTR inclus deux canaux infrarouge thermiques dédiés qui sont optimisés pour la détection active des feux ainsi que la mesure de la puissance radiative des feux, ce qui est important pour les services Copernicus "Emergency Response and Climate".

L'Ocean and Land Colour Instrument (OLCI) est basé sur l'héritage de l'instrument MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) d'Envisat et possède 21 bandes distinctes dans le domaine spectral de 0,4–1,02 μm (soit 400 - 1020 nm) adaptées spécialement à la couleur des océans, la végétation et les exigences de mesures de corrections atmosphériques.

Il a une résolution spatiale de 300 m pour toutes les mesures et une largeur de fauchée de 1270 km, recouvrant la fauchée de l'instrument SLSTR. La nouvelle vue d'OLCI de la Terre permet le suivi des écosystèmes océaniques, l'aide à la gestion des cultures et de l'agriculture et fourni une estimation des aérosols atmosphériques et des nuages, ce qui apportera un bénéfice sociétal significatif à travers des prises de décisions mieux informées.

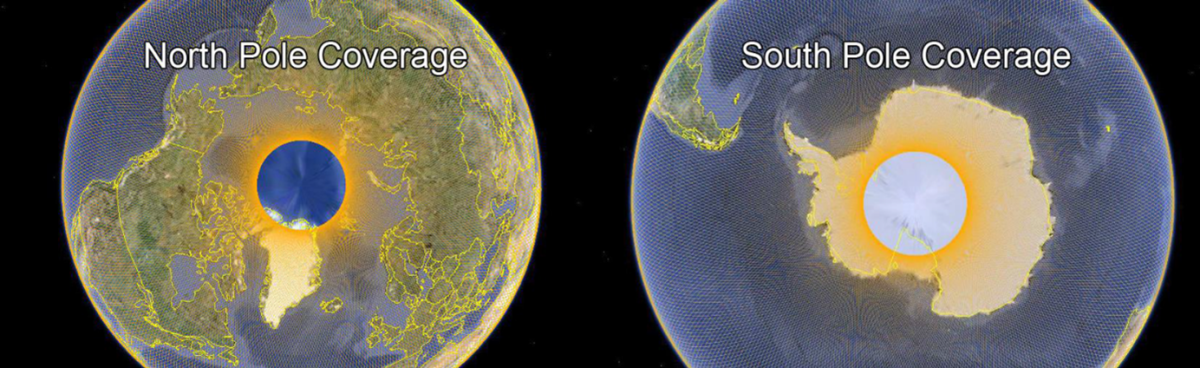

Les caractéristiques principales de l'orbite de Sentinel-3 répondent aux exigences scientifiques et techniques : une forte inclinaison de l'orbite (quasi-polaire), une orbite héliosynchrone et une couverture globale en 1 à 3 jours compatibles avec les instruments optiques. Dans une orbite héliosynchrone, la surface est toujours vue sous le même angle d'illumination solaire.

Le choix d'une orbite héliosynchrone est primordial pour les capteurs de couleur de l'eau et de température de surface, et a conditionné la configuration du satellite. L'altitude d'environ 800 km et l'inclinaison de l'orbite étaient des paramètres essentiels. ERS-2, ENVISAT et SARAL ont repris l'orbite d’ERS-1. Sentinel-3 suit une orbite similaire, mais légèrement différente (814,5 km, 98,65°, 27 jours), pour les mêmes raisons.

Caractéristiques principales :

Caractéristiques auxiliaires :

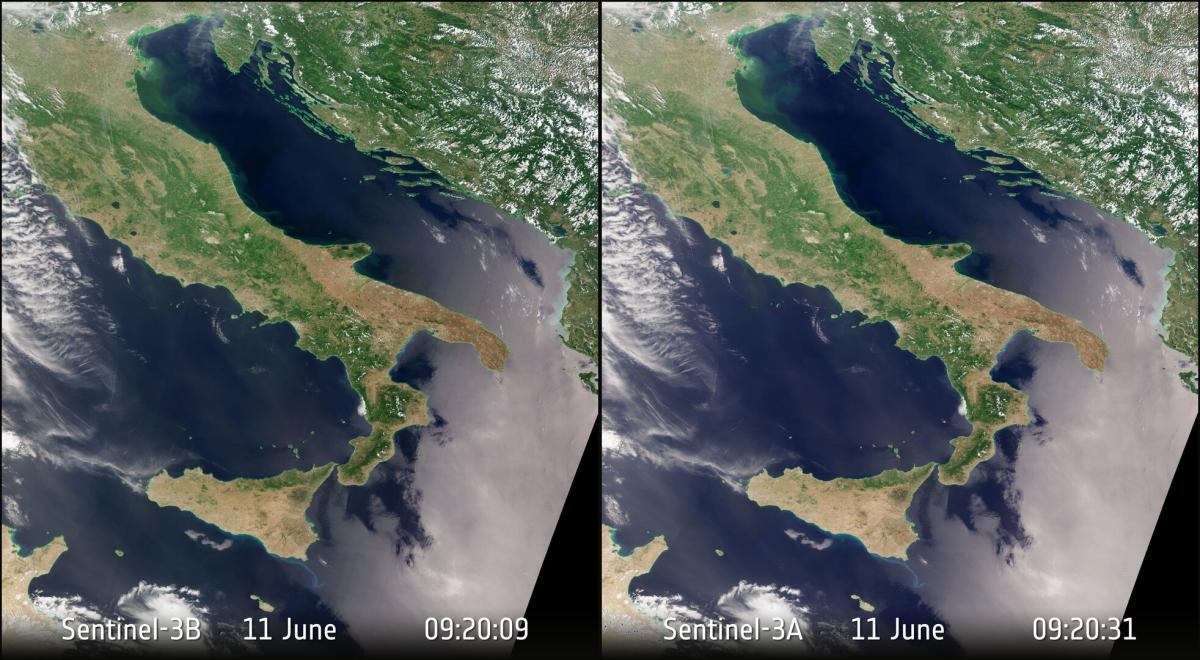

La mission Sentinel-3 est basée sur l'utilisation d'une constellation de deux satellites, tous deux en orbite autour de la Terre à une altitude de 814,5 km. Cette configuration optimise la couverture et le taux de revisite mondial.

Sentinel-3A et Sentinel-3B fournissent une couverture globale tous les jours pour l’instrument SLSTR, tous les deux jours pour OLCI et tous les 27 jours pour les altimètres SRAL. La majorité des données est traitée systématiquement et disponible pour les utilisateurs entre 3 et 48 heures après l'acquisition. Cependant, certaines données sont traitées avec un délai (environ 40 jours après l’acquisition), ce sont les produits NTC (Non-Time Critical) qui permettent d’intégrer des données consolidées, pour une meilleure précision. Ces produits sont principalement utilisés pour des études géophysiques et océanographiques.

Le développement des satellites a fait appel à l'expertise de plusieurs compagnies dirigées par Thales Alenia Space en France. La conception des satellites et instruments s’est aussi appuyée sur l'héritage des missions de l'ESA telles qu'ERS, ENVISAT et CRYOSAT ainsi que sur l'instrument français de SPOT, Végétation et la série de satellites altimétriques Jason.

Chaque satellite est conçu pour une durée de vie d'au minimum sept ans et a assez de carburant pour assurer 12 ans d'opérations en continu.

Avec le reste de la flotte Sentinel, le satellite Sentinel-3 apporte une contribution unique à l'amélioration de la qualité et quantité des mesures d'observation de la Terre depuis 2016 avec une garantie de continuité pour les décades à venir.

Prévue pour sept ans (extensible à 12 ans)

Taille des satellites : 2,2 m de long, 2,2 m de large, 3,7 m de haut et d'une masse de 1150 kg (incluant les 130 kg de carburant)

Stations de réception :

Principales applications :

Principaux industriels :

Accès aux données : Site Copernicus

L'objectif principal de la mission Sentinel-3 est de mesurer la topographie de surface de l'océan, la température et la couleur de surface du sol et de l'océan avec une haute précision et une grande fiabilité pour fournir les systèmes de prévision des océans, la surveillance environnementale et climatique.

Cette mission fournit également des paramètres essentiels sur les surfaces terrestres, notamment pour les surfaces hydrologiques (hauteur des lacs, rivières et réservoirs / températures des grands lacs / qualité des eaux) et glaciologiques (épaisseur et étendue de la glace de mer / suivi des calottes polaires).

Assurer la prévision numérique des océans

Assurer la sécurité en mer

Surveiller des zones côtières

Surveiller l’océan hauturier et les glaces de mer et sur Terre

Suivre les hauteurs d’eau sur les surfaces continentales

Parmi les services liés à l'océan attendus de Sentinel-3, on peut citer la prévision numérique des océans, la sécurité en mer, la surveillance des zones côtières, de l'océan hauturier et des glaces. Les missions de Sentinel-3 s'appliquent également aux surfaces terrestres et à la cryosphère.

Dans chacun de ces domaines, les variables majeures sont :

Le Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS, service de surveillance du milieu marin) distribue les produits dérivés de Sentinel-3 pour les centres océanographiques opérationnels.

Le Copernicus Land Monitoring Service (CLMS, service de surveillance des surfaces continentales) distribue les produits dérivés de Sentinel-3 pour les centres hydrologiques opérationnels.

Le portail hydroweb.next de THEIA diffuse plusieurs produits utiles aux études hydrologiques, dont des séries temporelles de hauteur d’eau sur les lacs et les rivières, qui incluent des mesures de Sentinel-3 qui sont mises à jour quelques jours après observation.

Après le lancement de chaque unité de la constellation Sentinel-3 (Sentinel-3A le 16 février 2016 et Sentinel-3B le 25 avril 2018), les mois qui ont suivi ont été passés à s'assurer du bon fonctionnement en orbite. Cette phase a été réalisée par l'ESOC (Centre d'opérations spatiales européen de l'ESA), à Darmstadt, en Allemagne. Après la recette en vol, l'ESA a transféré les opérations en orbite à EUMETSAT, aussi à Darmstadt.

La mission est le résultat d'une collaboration étroite entre l'ESA, la Commission Européenne, EUMETSAT, l'industrie, les fournisseurs de service et les utilisateurs de données.

L'ESA et EUMETSAT partagent la responsabilité pour que la mission se déroule au mieux.

L'ESA et EUMETSAT sont responsables du segment sol pour les produits surfaces continentales et EUMETSAT du segment sol pour les produits marins et des opérations du satellite.

Le segment sol de Sentinel-3 est composé de 3 éléments principaux :

Ces systèmes gèrent le suivi et le contrôle du satellite et se sa charge utile, à partir de stations au sol et d’un réseau de communication. Le FOS d’EUMETSAT a la responsabilité des opérations de routine, tandis que le FOS de l’ESA avait la responsabilité de la Phase de Launch and Early Orbite (LEOP) et du commissioning du satellite.

Il s’agit de la partie du segment sol dans laquelle transitent et sont traitées les données venant du satellite et de sa charge utile. Parmi les différents systèmes impliqués, on peut noter la répartition de la charge de travail en deux thématiques : le Marine PGDS (produits concernant l’environnement marin, géré par EUMETSAT) et le Land PGDS (produits concernant les terres émergées, géré par l’ESA depuis le centre ESRIN en Italie).

Suite à un accord de coopération avec l'ESA, le CNES a fourni l'instrument DORIS embarqué sur les deux premiers satellites (S3-A et S3-B), essentiel pour déduire la hauteur des océans des données du radar altimètre. Outre DORIS, le CNES apporte son expertise sur une grande partie de la mission Sentinel-3, notamment sur le traitement et la caractérisation/validation des instruments de la charge utile altimétrique (altimètre, radiomètre, GNSS et DORIS) mais aussi sur la caractérisation des instruments optiques (OLCI et SLSTR).

Ces activités ont été conduites depuis le début du projet Sentinel-3 pour le compte de l’ESTEC lors des phases de développement et validation de Sentinel-3A et 3B, et de l’ESRIN depuis la recette en orbite. Dans ce contexte, le CNES mène de nombreux travaux pour améliorer la qualité des produits sur toutes les surfaces. Elles seront reconduites en grande partie pour les modèles C et D de cette famille de satellites. Le CNES est également fortement impliqué sur la spécification et la production (via le programme Theia, avec notamment le LEGOS et CLS) des séries temporelles de hauteurs d’eau sur les lacs et les rivières.

Pour aller plus loin, voici des liens vers des sites externes que vous pouvez consulter :