SWOT en détails

Contexte

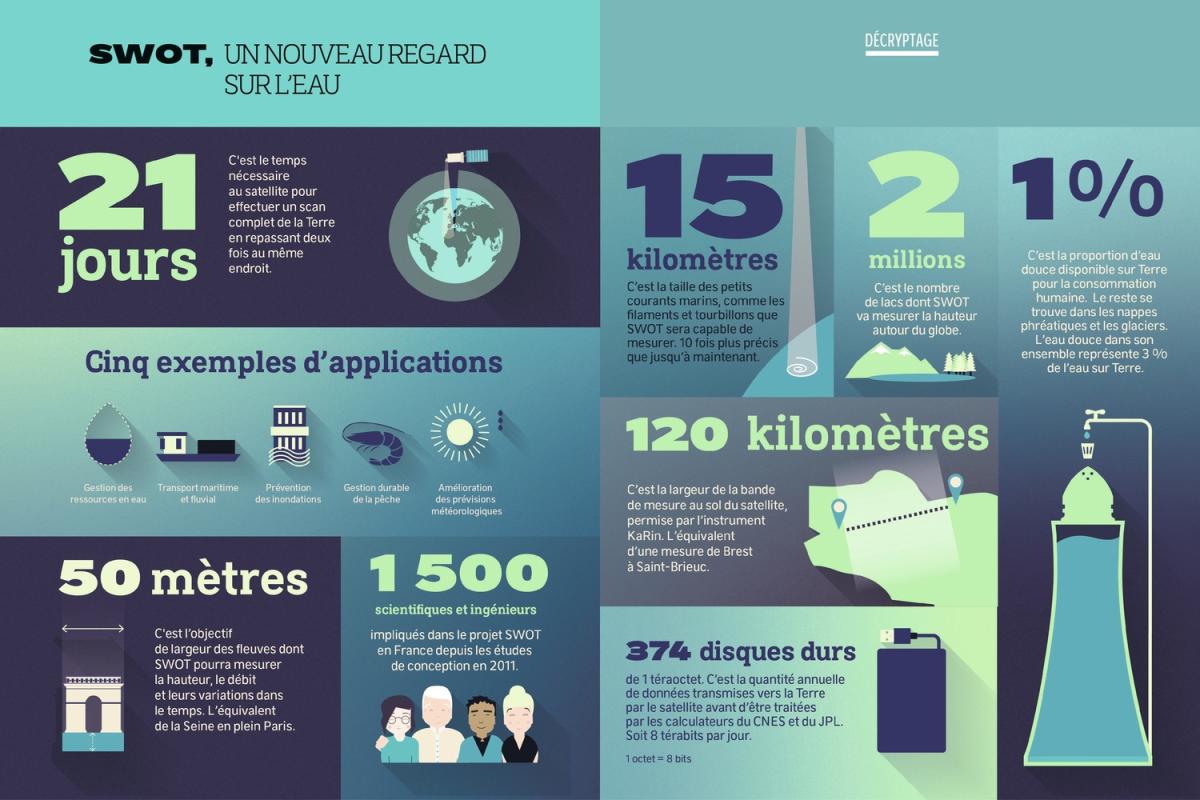

Les satellites sont à l’origine de grandes avancées dans le domaine de l’environnement. En particulier, l’altimétrie océanographique depuis l’espace a révolutionné la connaissance des océans et de leur influence sur le climat (l’appréhension globale des phénomènes El Nino en est l’exemple le plus frappant). Cette technique de mesure de la hauteur des océans par satellite, élaborée depuis une trentaine d’années, est le fruit d’une coopération très fructueuse entre la France et les États-Unis.

Les recherches dans le domaine ont montré qu’il était possible d’augmenter les capacités des prochaines générations d’instruments altimétriques au-dessus des océans (balayage d’une plus grande zone), tout en accédant à un nouveau champ de mesure : la hauteur des eaux de surface continentale (lacs, fleuves…).

À ce jour, l’hydrologie repose essentiellement sur des limnigraphes et des sondes installées au bord des cours d’eau ou des lacs. Ces instruments sont répartis très inégalement à la surface du globe, et leur maintenance et leur étalonnage sont souvent problématiques. La mesure depuis l’espace permettra d’assurer la régularité et l’homogénéité des mesures sur tous les lacs et fleuves majeurs.

Le CNES et la NASA, en collaboration avec l’agence spatiale canadienne (CSA) et l’agence spatiale britannique (UKSA), ont développé une mission spatiale utilisant un nouveau concept technique : l'altimétrie interférométrique. Cette mission, appelée SWOT (Surface Water & Ocean Topography), améliore l’observation des océans, hauturiers et côtiers, et permet de mesurer les hauteurs d'eau (et leurs dérivées spatio-temporelles) des fleuves, lacs et zones inondées. Ce partenariat prolonge la coopération de long terme entre le CNES et la NASA, marquée par la réalisation des satellites Topex-Poséidon et de la série des Jason (1, 2 et 3).

Par rapport à l'altimétrie conventionnelle qui fournit des données ponctuelles le long de profils espacés de plusieurs dizaines voire centaines de km, l'altimétrie interférométrique fournit une image bidimensionnelle avec une résolution horizontale de l'ordre de 50 à 100 m.

La mission SWOT constitue une rupture de concept majeure dans l’altimétrie spatiale. Elle ouvre une nouvelle filière scientifique et crée des perspectives pour une filière opérationnelle en y positionnant l’industrie française.

Objectifs

-

Caractériser les circulations océaniques

-

Cartographier et mesurer les eaux continentales

-

Mesurer les hauteurs et les débits des fleuves

-

Améliorer les modèles de prévision des crues

Océanographie

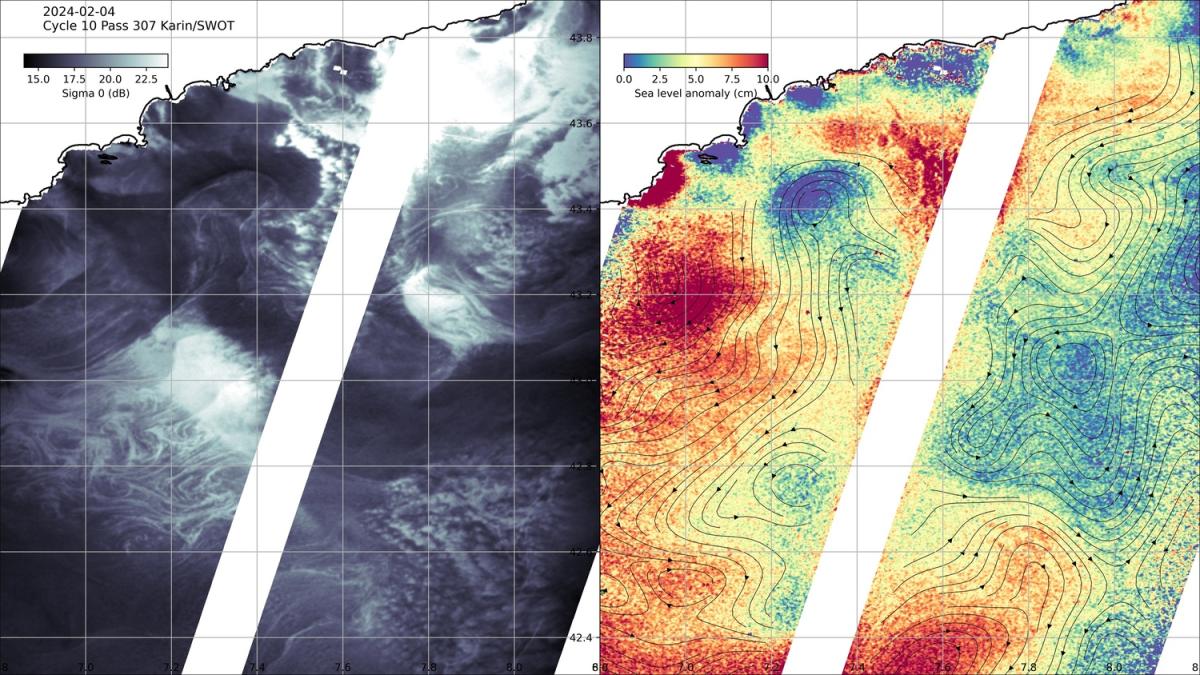

L’imagerie avancée de SWOT, avec son interféromètre radar en bande Ka (KaRIn), va considérablement améliorer l’observation des eaux de surface océaniques et continentales. En effet, SWOT permet de collecter des mesures très fines de la hauteur des océans, avec une résolution spatiale 10 fois supérieure à celle obtenue à partir des satellites altimétriques qui l’ont précédé. SWOT fournit en effet des données altimétriques sur une fauchée de 2 x 50 km avec une résolution spatiale d’observation de 15 km.

Le principal apport de SWOT dans le domaine de l’océanographie consiste à caractériser précisément les circulations de type méso-échelle et sub-méso-échelle (de quelques dizaines à quelques centaines de km), qui jouent un rôle majeur dans le transport d’énergie dans les océans, et dans les mécanismes d’absorption du CO2.

Ces performances vont permettre d’étudier la circulation océanique globale, les tourbillons marins et les courants côtiers jusqu’à une échelle de 10 km.

Applications

La connaissance fine de la dynamique des océans impacte directement la fiabilité et la pertinence des prévisions de la montée du niveau des océans à l’échelle globale et régionale, celles des cyclones et plus largement celles du climat. Elle permet la mise en place d’applications dans tous les secteurs « bleus » de l’économie, comme l’aide à la navigation et aux opérations de secours en mer, l’étude des phénomènes d’érosion côtière, et l’aide aux communautés pour mieux se préparer face aux évènements météorologiques et climatiques extrêmes.

SWOT donnera également accès aux effets de la circulation côtière sur la vie marine, les écosystèmes, la qualité de l’eau, les transports, et permettra une meilleure modélisation du couplage océan/atmosphère. C’est une contribution majeure à l’océanographie opérationnelle (services de prévision et de surveillance des océans, météorologie).

Hydrologie et gestion de l’eau

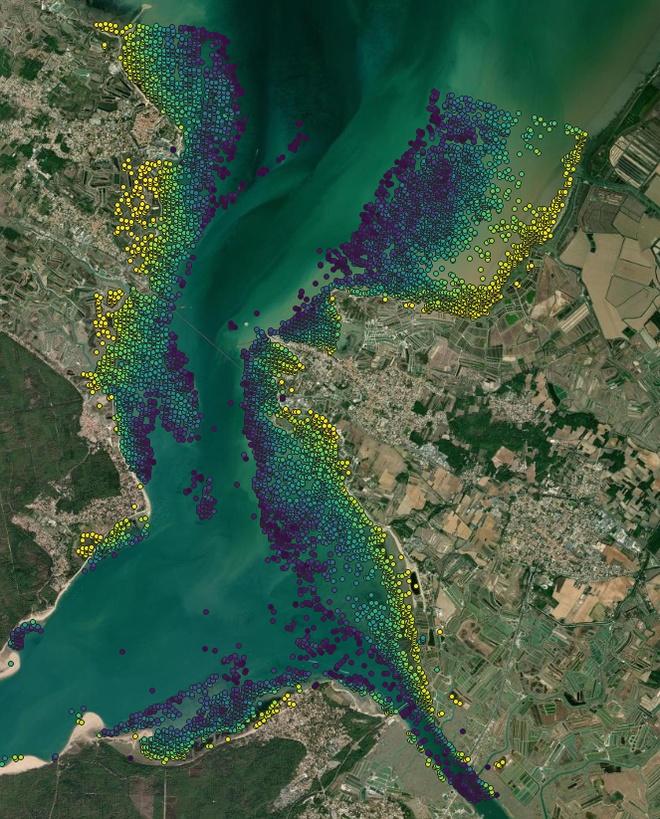

SWOT s’annonce comme une révolution dans la gestion de l’eau et de l’hydrologie. Dans le domaine de l’hydrologie des surfaces continentales, le satellite mesure à grande échelle les changements de stockage d’eau des principales zones humides, lacs et réservoirs (on estime à plus de 30 millions le nombre de lacs dans le monde qui ont une superficie supérieure à 1 hectare). Cela permet de cartographier et de suivre les hauteurs de tous les plans d’eau de superficie supérieure à 250 x 250 m, par tous les temps (dans la limite d’un taux de précipitation important), puisque la mesure n’est pas impactée par le couvert nuageux. D’autre part, SWOT mesure précisément les hauteurs et les débits des fleuves de largeur supérieure à 100 m (avec un objectif de 50 m).

Ces observations hydrologiques sont extrêmement importantes pour notre connaissance de la dynamique globale des eaux des surfaces terrestres et de leurs interactions avec la partie côtière des océans au niveau des estuaires. Cette nouvelle capacité permet de surveiller l’évolution des stocks d’eau douce dans le contexte du changement climatique, notamment dans les zones où peu d’observations existent. Les mesures in situ (limnigraphes) ou à partir d’avion ne délivrent que des données parcellaires, et aucun autre instrument embarqué à bord d’un satellite n’est capable aujourd’hui de mesurer régulièrement et globalement les plans d’eau sur toute la surface de la planète.

Applications

À partir des données SWOT et d’autres données, il sera possible d’améliorer les services actuels et de créer de nouveaux services relatifs à la gestion de l’eau. Les données SWOT, combinées aux autres observations spatiales, aux prévisions météorologiques et à la modélisation hydrologique et hydraulique des fleuves permettront aussi à mieux se préparer face aux évènements hydrologiques extrêmes, tels que les inondations. Les données de SWOT, combinées aux autres observations spatiales (radar, SAR, InSAR, optique...), aux prévisions météorologiques et à la modélisation hydrologique et hydraulique des fleuves, contribueront significativement à l’amélioration des systèmes de prévision des crues. SWOT contribuera également à l’amélioration de la cartographie des bassins d’inondation après les crues.

Autres objectifs

Outre son apport unique à l’hydrologie et à l’océanographie haute résolution, SWOT permet également d’observer et d’analyser les processus de dynamique des estuaires, le géoïde marin, la bathymétrie océanique, ainsi que la glace d’une partie des calottes polaires et de la banquise.

Déroulé du projet

Prolongement de la coopération historique du CNES et de la NASA dans le domaine de l’altimétrie spatiale, le concept de SWOT fait l’objet d’un groupe de travail conjoint dès 2007 pour de nouvelles applications en hydrologie continentale et en océanographie. Le programme est initié l’année suivante.

SWOT a été développé conjointement par le CNES et la NASA, avec la contribution de l'Agence spatiale canadienne (CSA) et de l'Agence spatiale du Royaume-Uni (UKSA).

SWOT a été lancé par un lanceur Falcon 9 de la société SpaceX fourni par la NASA depuis la base de Vandenberg aux États-Unis. La séparation avec le lanceur est intervenue 52 minutes après le lancement, et 1h 25min après celui-ci, le centre de contrôle principal du CNES à Toulouse a confirmé la première acquisition de signal et la bonne santé du satellite.

La fin de la phase de validation du satellite a été décrétée en décembre 2024, confirmant la qualité et la précision exceptionnelles des mesures effectuées par SWOT. Cette étape a ouvert la voie à la diffusion de données scientifiques validées.

Organisation

Conformément à l’accord de mise en œuvre ou « Implementing Arrangement » établi entre le CNES et la NASA le 2 mai 2014, les engagements et responsabilités des deux agences sont les suivants :

Côté CNES :

- La fourniture de la plateforme, incluant la mémoire de masse charge utile, la réalisation de l’intégration et des essais satellite.

- La fourniture de la chaîne radiofréquence de l’instrument principal KaRIn.

- La fourniture d’un altimètre Nadir Ku-C et l’instrument DORIS.

- La fourniture du centre de commande-contrôle satellite, des stations bande S et X et les opérations associées.

- Un segment sol de mission de commande-contrôle des instruments français et de traitement de la charge utile nadir, ainsi qu’un centre de traitement des données océanographiques et hydrologiques sur l’ensemble du globe.

- La diffusion de l’ensemble des produits de la mission sur l’océan et les terres émergées.

Côté NASA :

- La fourniture l’instrument principal KaRIn.

- La fourniture du radiomètre.

- La fourniture du GPS de précision.

- La fourniture du système de télémesure Bande X bord.

- La réalisation, l’intégration et les essais du module charge utile et sa livraison au CNES.

- La fourniture du système de lancement.

- Un segment sol mission des instruments américains et un centre de retraitement des données KaRIn.

Par ailleurs, un accord de coopération bilatérale entre le CNES et l’agence spatiale britannique UKSA a été signé le 29 septembre 2014. Il établit que l’UKSA finance l’intégralité du développement du duplexer du RFU par Honeywell-UK.

Une autre coopération a été signée en 2014 entre la NASA et l’agence spatiale canadienne (CSA). Selon cet accord, CSA finance le développement des amplificateurs RF (EIK) qui sont intégrés dans le système d’amplification de KaRIn (HPA).