Gaia en détails

Contexte

Gaia est une mission d'astrométrie qui s’inscrit dans le prolongement d’Hipparcos. Ce satellite, lancé en 1989, a permis de localiser 120 000 étoiles avec une résolution de 1 milliseconde d’arc. Gaia fait 10 000 fois mieux en quantité, et 100 fois mieux en précision.

Conduit sous la maîtrise d’ouvrage de l’ESA, ce programme hors normes s’appuie sur les observations spatiales du satellite Gaia, réalisées depuis son orbite située au point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Les données scientifiques sont ensuite traitées par un consortium européen, le Gaia DPAC, qui regroupe des équipes dans 24 pays. Avec un volume d’environ 600 Go par jour, le stockage et le traitement des données représentent un défi technique considérable. Ils ont nécessité le développement d’une infrastructure informatique exceptionnelle, s’appuyant sur le big data et les technologies des géants du web.

Objectifs

-

Cartographier notre Galaxie en 3D

-

Des catalogues pour mieux connaître la dynamique stellaire

-

Mieux comprendre le Système solaire

-

Des avancées en physique fondamentale

L'apport de Gaia touche de nombreux domaines de l'astronomie et des sciences.

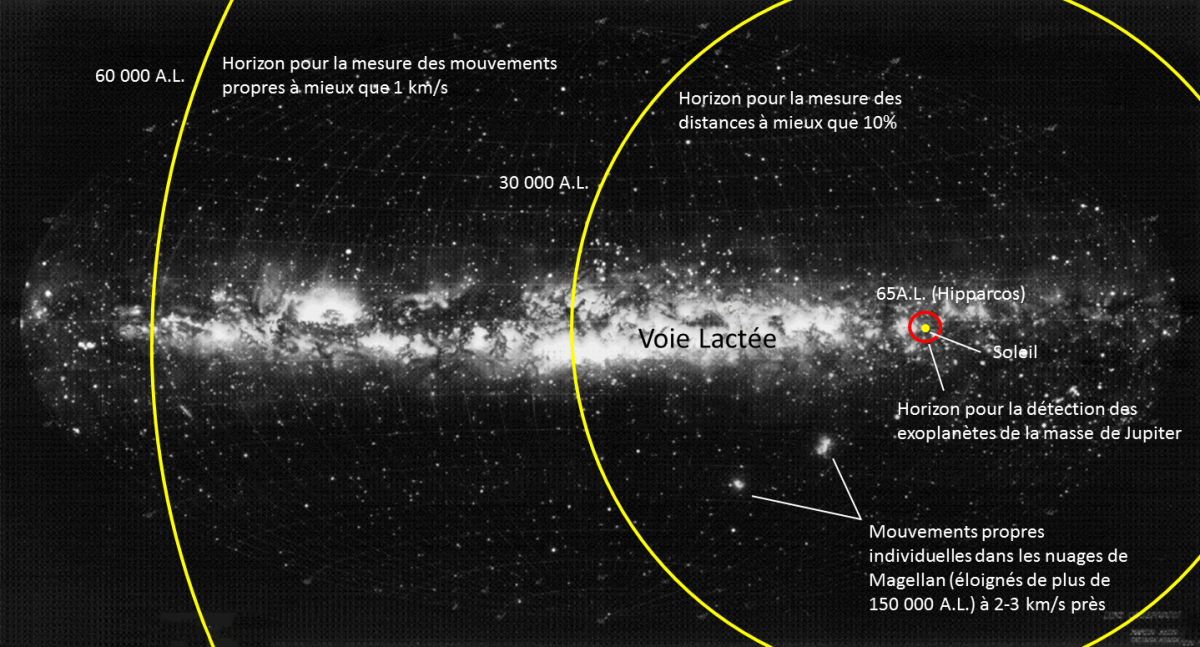

Cartographier notre galaxie en 3D

La précision des mesures, inégalée à ce jour, doit permettre d’acquérir une vision tridimensionelle de notre galaxie et de consolider les modèles de formation et de dynamique des galaxies.

Les données de Gaia font avancer considérablement les recherches sur la vie des étoiles et la dynamique de leur formation au sein des galaxies.

Des catalogues pour mieux connaître la dynamique stellaire

À ce jour, 1,8 milliard d’objets célestes ont été observés et 3 catalogues d’étoiles ont été publiés. En 2023, les informations publiées dans le troisième catalogue Gaia ont permis de découvrir, au sein de notre galaxie, les deux premiers trous noirs dormants, baptisés Gaia BH1 et Gaia BH2… avant BH3, dévoilé en avril 2024, promettant un magnifique quatrième catalogue. Le cinquième et ultime catalogue est prévu à l’horizon 2030.

Mieux comprendre le Système solaire

Bien que ce ne soit pas sa mission principale, Gaia participe aussi au grand chantier de la recherche de planètes extrasolaires grâce à la précision des mesures photométriques et astrométriques. Entre 10 000 et 20 000 exoplanètes pourraient être découvertes.

Le nombre et la précision des mesures enrichissent la connaissance des petits objets du Système solaire et contribuent à l’amélioration du modèle des systèmes planétaires.

Des avancées en physique fondamentale

Les mesures de Gaia identifient précisément les traces de perturbation gravitationnelle provoquées par la matière noire, permettant d’affiner la connaissance de sa distribution. Le grand nombre de mesures très précises sur plusieurs catégories d'objets (Quasars entre autres) contribuent à affiner les systèmes de référence utilisés dans tous les domaines de l'astronomie.

Dans le domaine de la physique fondamentale, la mesure de la courbure des rayons lumineux par effet gravitationnel est effectuée avec une précision inégalée, permettant d'affiner les paramètres de la théorie de la relativité générale.

Déroulé du projet

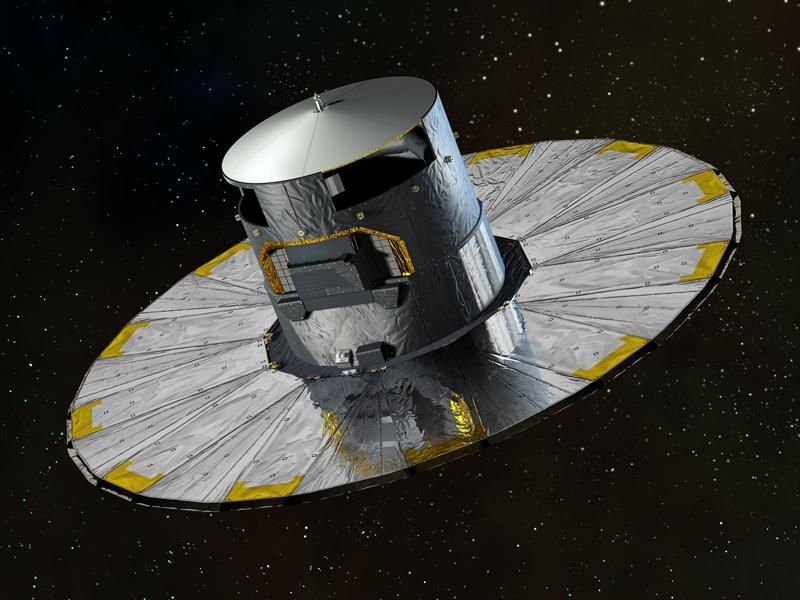

Gaia a été lancé le 19 décembre 2013 par un lanceur Soyouz-Fregat depuis le Centre spatial guyanais. Le satellite, d'une masse de 2 tonnes, fabriqué par Astrium (aujourd’hui Airbus Defence and Space), est positionné au point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la direction opposée au Soleil. Prévue pour une durée initiale de 5 ans, la mission a été prolongée jusqu’en 2025.

Gaia observe des objets célestes d’une magnitude (mesure de luminosité) inférieure à 20,7. Leur position sur la voûte céleste est obtenue avec une précision de :

- 7 µas (microsecondes d’arc) pour les objets de magnitude <12

- 25 µas pour les objets de magnitude <15

- 300 µas pour les objets de magnitude <20.

Leur vitesse radiale est mesurée avec une précision de 2 à 10 km/s pour les objets de magnitude <17.

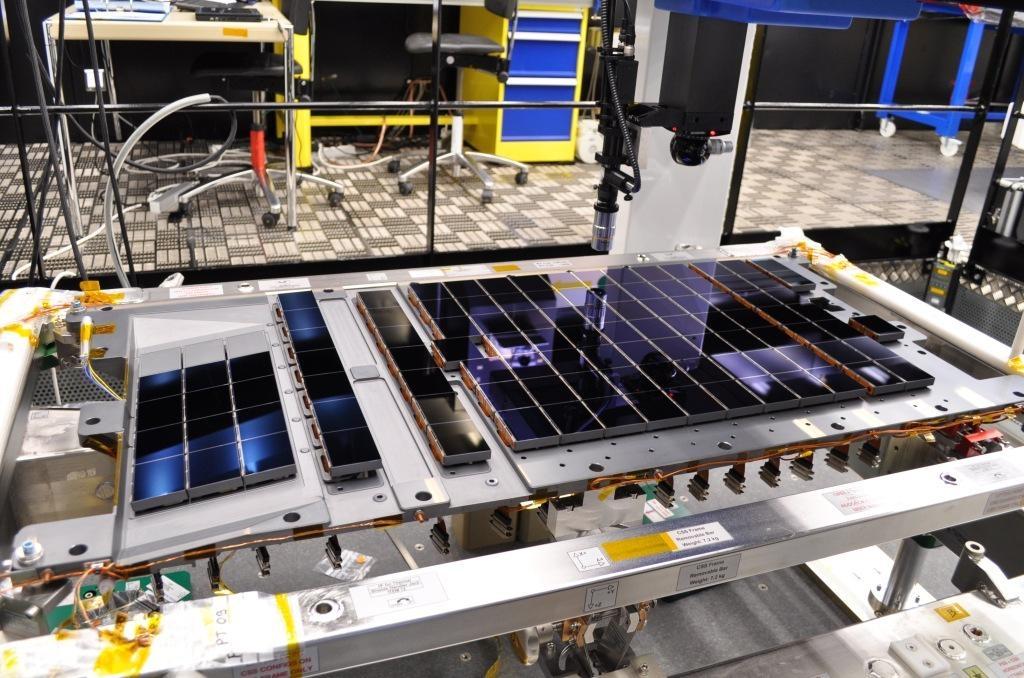

Au cours de son trajet dans le plan focal de l’instrument, chaque objet observé traverse trois types de détecteurs :

- un astromètre qui le détecte et détermine sa position (Sky Mapper) ;

- un photomètre qui analyse ses propriétés (BP/RP – Blue Photometer, Red Photometer) ;

- un spectromètre qui mesure sa vitesse radiale (RVS - Radial Velocity Spectrometer).

Le satellite opère en continu et réalise, en moyenne, chaque seconde, 80 observations astrométriques, 80 observations photométriques et 50 observations spectroscopiques.

Du fait de la rotation continue du satellite sur lui-même (spin) et de sa rotation autour du Soleil au cours de l'année, Gaia scrute quasi uniformément la voûte céleste. Les multiples mesures effectuées donnent un échantillonnage complet et une vision dynamique des objets observés, en particulier pour la détermination des orbites.

Gaia est équipé d'un système de détection interne et autonome : à la différence d'Hipparcos dont les observations étaient ciblées à partir d’un catalogue d'objets connus, Gaia observe tous les objets dans son champ de vue, ce qui ouvre la possibilité de nombreuses découvertes.

Organisation

L’ESA assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du programme. Le centre de contrôle et de mission (Mission Operation Center) est à l'ESOC (Centre européen des opérations spatiales, à Darmstadt, en Allemagne).

Les données d’observation, reçues à la station de Cebreros, en Espagne (station sol de l’ESA près de Madrid), font l'objet d'un premier traitement à l'ESAC (Centre Européen d’Astronomie Spatiale, à Villafranca, près de Madrid) avant d'être traitées dans les centres spécialisés implantés dans plusieurs pays européens.

Un consortium européen, le Gaia DPAC

C’est un consortium scientifique européen, le Gaia DPAC (Data Processing and Analysis Consortium), qui réalise le traitement des données Gaia. Réunissant laboratoires, observatoires, universités et agences européennes, il est organisé en neuf « Coordination Units » (CU). La CU1 assure l'architecture système, la CU2 la simulation des données, les CU3 à 8 se répartissent fonctionnellement les traitements et la CU9 valide scientifiquement les catalogues. Chaque CU se base sur des centres de traitement (Data Processing Center - DPC) qui pilotent le développement des logiciels scientifiques et leur mise en œuvre opérationnelle.

La contribution française

Le CNES s'est fortement engagé dans le DPAC pour l'architecture globale du système (CU1) et comme centre de traitement pour :

- L'unité « Simulation » (CU2). Deux simulateurs (GIBIS et GOG) utilisant les moyens communs du centre de calcul du CNES sont accessibles en ligne à toute la communauté Gaia.

- Les unités « Traitement spectroscopique » (CU6), « Traitement des objets » (CU4) et « Paramètres astrophysiques » (CU8).

À ce titre, le CNES a piloté le développement et la mise en place d’une architecture informatique, matérielle et logicielle, pour exploiter les logiciels des traitements spectroscopiques, astrophysiques et de classification des données Gaia. Ce super-système traite l'ensemble des données du catalogue Gaia provisoire et, en fin de mission, opérera le traitement définitif pour produire le catalogue Gaia final.

Traiter un milliard d'objets en 6 mois revient à pouvoir traiter un objet en 1/60 seconde. L'énorme puissance de calcul pour relever ce challenge est estimée à 6000 GFlops/sec (6000 milliards d'opérations par seconde). Le cluster nécessaire pour assurer ces calculs atteindra 6 000 cœurs en fin de mission.

L'équipe Gaia du CNES réunit une dizaine ingénieurs, épaulés par de l'assistance technique industrielle.

Les laboratoires français du CNRS sont fortement impliqués dans le développement et les opérations des CU4 (co-responsabilité Observatoire de la Côte d’Azur), CU6 (responsabilité Observatoire de Paris/LESIA) et CU8. Le SYRTE et l’IMCCE de l’Observatoire de Paris, l’UTINAM (Montpellier), le LAB (Bordeaux), le LUPM (Montpellier) et l’Observatoire de Strasbourg contribuent également.

Dans le troisième tome du catalogue Gaia, 80% des nouveaux objets provenait du centre de traitement du CNES.