1

00:00:00,000 --> 00:00:07,760

Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs.

2

00:00:07,760 --> 00:00:11,800

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

3

00:00:24,080 --> 00:00:26,400

Pour regarder notre maison, la planète,

4

00:00:26,400 --> 00:00:29,400

Il est bien de prendre de la hauteur.

5

00:00:29,400 --> 00:00:31,800

Les premiers satellites d'observation non militaires

6

00:00:31,800 --> 00:00:34,800

datent des années 1970.

7

00:00:34,800 --> 00:00:40,200

Et en 1986, la France lance SPOT, grand frère d'une famille

8

00:00:40,200 --> 00:00:42,960

nombreuse de satellites optiques.

9

00:00:44,880 --> 00:00:49,080

Quoi de mieux qu'un appareil photo à 800 kilomètres d'altitude

10

00:00:49,080 --> 00:00:51,560

pour observer la terre ?

11

00:00:51,560 --> 00:00:54,960

Mais comment ça fonctionne un imageur optique ?

12

00:00:54,960 --> 00:00:56,720

Les satellites imageurs optiques

13

00:00:56,720 --> 00:01:00,960

captent la lumière du Soleil réfléchie par la Terre.

14

00:01:00,960 --> 00:01:02,840

Ils la captent sur une zone définie

15

00:01:02,840 --> 00:01:05,680

plus ou moins large, appelée fauchée.

16

00:01:05,680 --> 00:01:09,120

Plus la fauchée est large, plus la zone observée est grande,

17

00:01:09,120 --> 00:01:12,280

mais plus la résolution spatiale diminue.

18

00:01:12,280 --> 00:01:13,480

La résolution spatiale,

19

00:01:13,480 --> 00:01:15,480

c'est, pour simplifier, l'espacement

20

00:01:15,480 --> 00:01:18,560

entre chaque point de mesure du satellite.

21

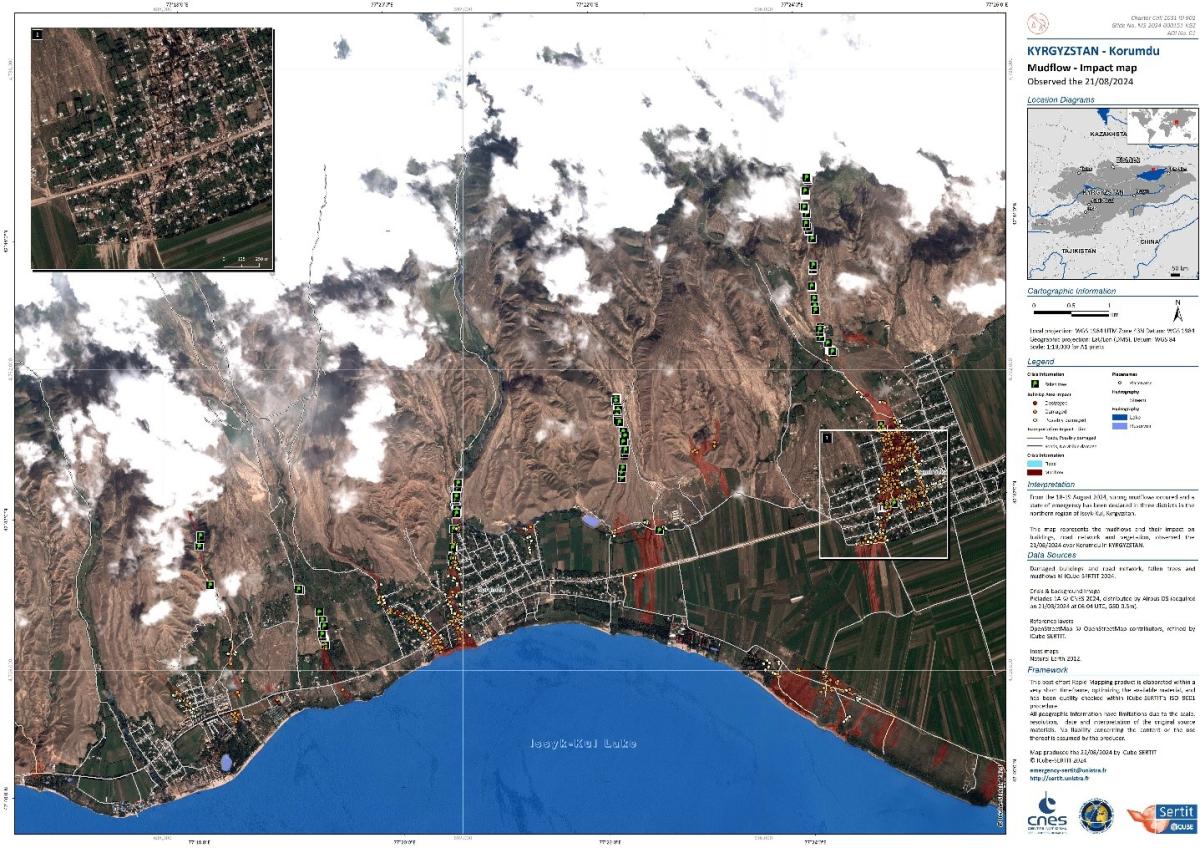

00:01:18,560 --> 00:01:22,600

Cette image, voilà ce qu'elle donnerait à une résolution de 10 mètres

22

00:01:22,600 --> 00:01:25,560

comme SPOT ou Sentinel-2 par exemple.

23

00:01:25,560 --> 00:01:29,760

Et voilà avec une résolution 2 fois plus fine de 5 mètres.

24

00:01:29,760 --> 00:01:34,600

Pléiades a une résolution de 50 cm, 10 fois meilleure :

25

00:01:34,600 --> 00:01:37,840

l'image est plus détaillée.

26

00:01:37,840 --> 00:01:39,560

Depuis l’espace, on peut ainsi observer les forêts,

27

00:01:39,560 --> 00:01:41,680

les villes, les champs, les glaciers, l'eau

28

00:01:41,680 --> 00:01:45,080

et même la couleur de l'eau, riche en informations.

29

00:01:45,080 --> 00:01:46,760

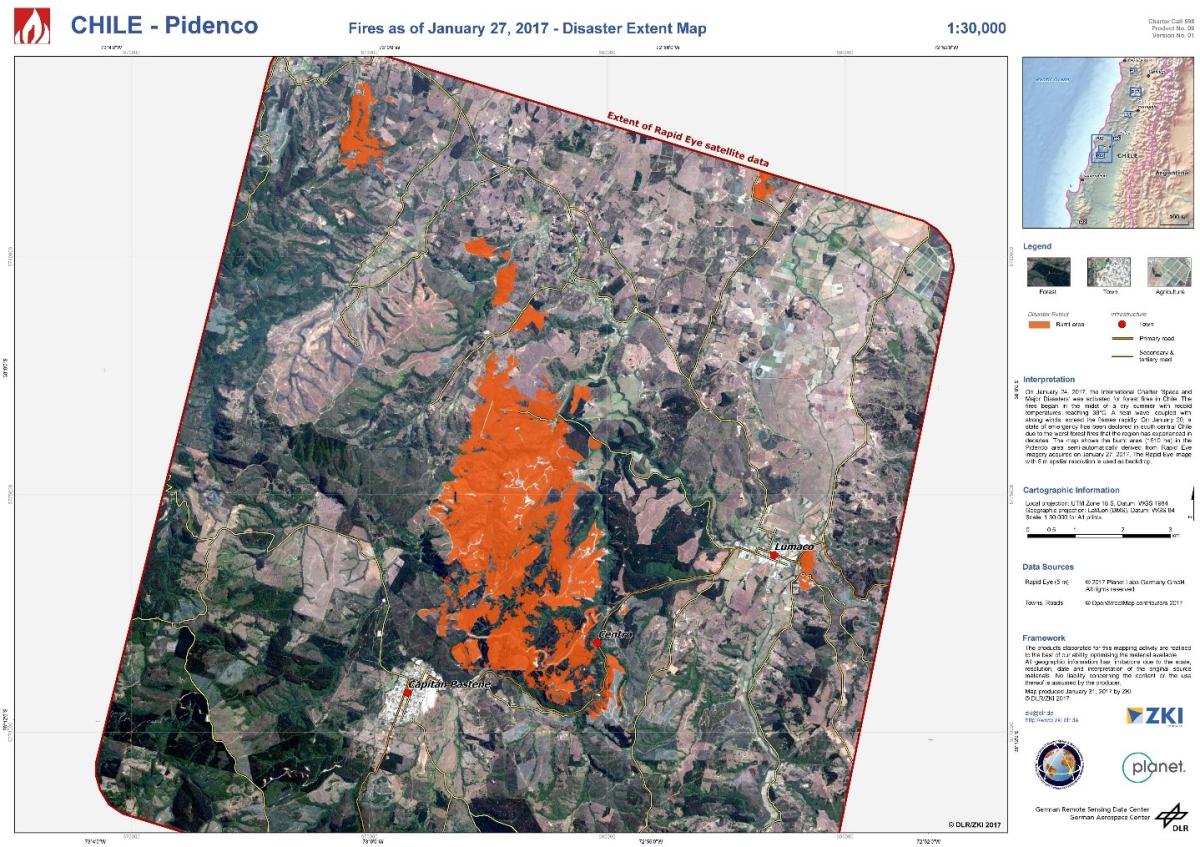

Sur ces images satellites, par exemple,

30

00:01:46,760 --> 00:01:50,320

les scientifiques détectent la présence de boue qui contamine l'eau.

31

00:01:50,320 --> 00:01:52,280

Ils peuvent sonner l'alerte.

32

00:01:53,880 --> 00:01:58,240

On peut aussi comparer un paysage avant et après une catastrophe

33

00:01:58,240 --> 00:02:01,920

ou étudier l'évolution d'un paysage sur de longues échelles de temps.

34

00:02:01,920 --> 00:02:04,360

Des satellites optiques sont spécifiquement dédiés à cela,

35

00:02:04,360 --> 00:02:07,800

comme les Sentinel-2 du programme européen Copernicus.

36

00:02:07,800 --> 00:02:09,440

Ces deux satellites photographient

37

00:02:09,440 --> 00:02:12,920

le sol de manière systématique depuis 2015,

38

00:02:12,920 --> 00:02:14,520

ils repassent tous les cinq jours

39

00:02:14,520 --> 00:02:16,840

à la même heure, au dessus du même lieu.

40

00:02:16,840 --> 00:02:19,160

C'est ce qu'on appelle la revisite.

41

00:02:19,160 --> 00:02:20,200

Et ces séries temporelles

42

00:02:20,200 --> 00:02:23,920

sont précieuses pour suivre des phénomènes comme les sécheresses

43

00:02:23,920 --> 00:02:26,360

ou l'évolution des végétations.

44

00:02:26,360 --> 00:02:27,120

Alors, bien sûr,

45

00:02:27,120 --> 00:02:29,840

la résolution de ces images n'atteint pas celle des Pléiades,

46

00:02:29,840 --> 00:02:33,960

car il faudrait alors des capacités de stockage gigantesques

47

00:02:33,960 --> 00:02:38,400

ou des moyens énormes pour transmettre et récupérer ces données au sol.

48

00:02:38,400 --> 00:02:39,920

Pour des images très détaillées,

49

00:02:39,920 --> 00:02:42,840

on peut donc passer commande auprès d'entreprises spécialisées

50

00:02:42,840 --> 00:02:43,640

pour qu'elles braquent

51

00:02:43,640 --> 00:02:46,160

leurs satellites sur une zone bien précise,

52

00:02:46,160 --> 00:02:49,880

pour cartographier la végétation d'une ville, par exemple.

53

00:02:49,880 --> 00:02:53,040

Voici une photo du festival Hellfest à Clisson,

54

00:02:53,040 --> 00:02:58,160

prise par le satellite Pléiades Neo d'Airbus. Bluffant, non ?

55

00:02:58,160 --> 00:03:02,640

Sa résolution est de 30 cm pour une fauchée de 14 kilomètres.

56

00:03:03,720 --> 00:03:05,200

Et là, c'est la Guyane.

57

00:03:05,200 --> 00:03:08,400

Eh oui, ben voilà, c'est ça le problème.

58

00:03:08,400 --> 00:03:14,200

Les ondes de la lumière visible ne traversent pas les nuages.

59

00:03:14,280 --> 00:03:17,640

On utilise dans ce cas des satellites imageurs radar

60

00:03:17,640 --> 00:03:21,120

pour continuer à regarder notre maison.

61

00:03:24,840 --> 00:03:29,040

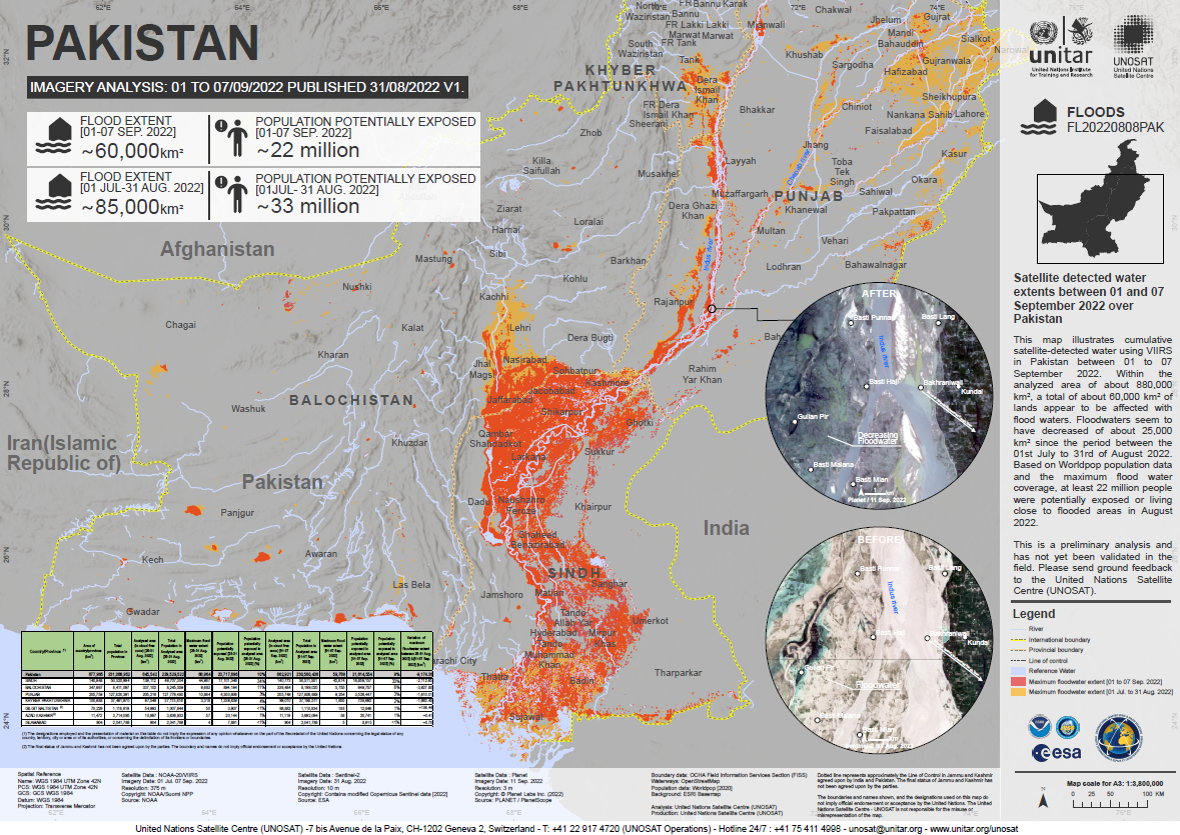

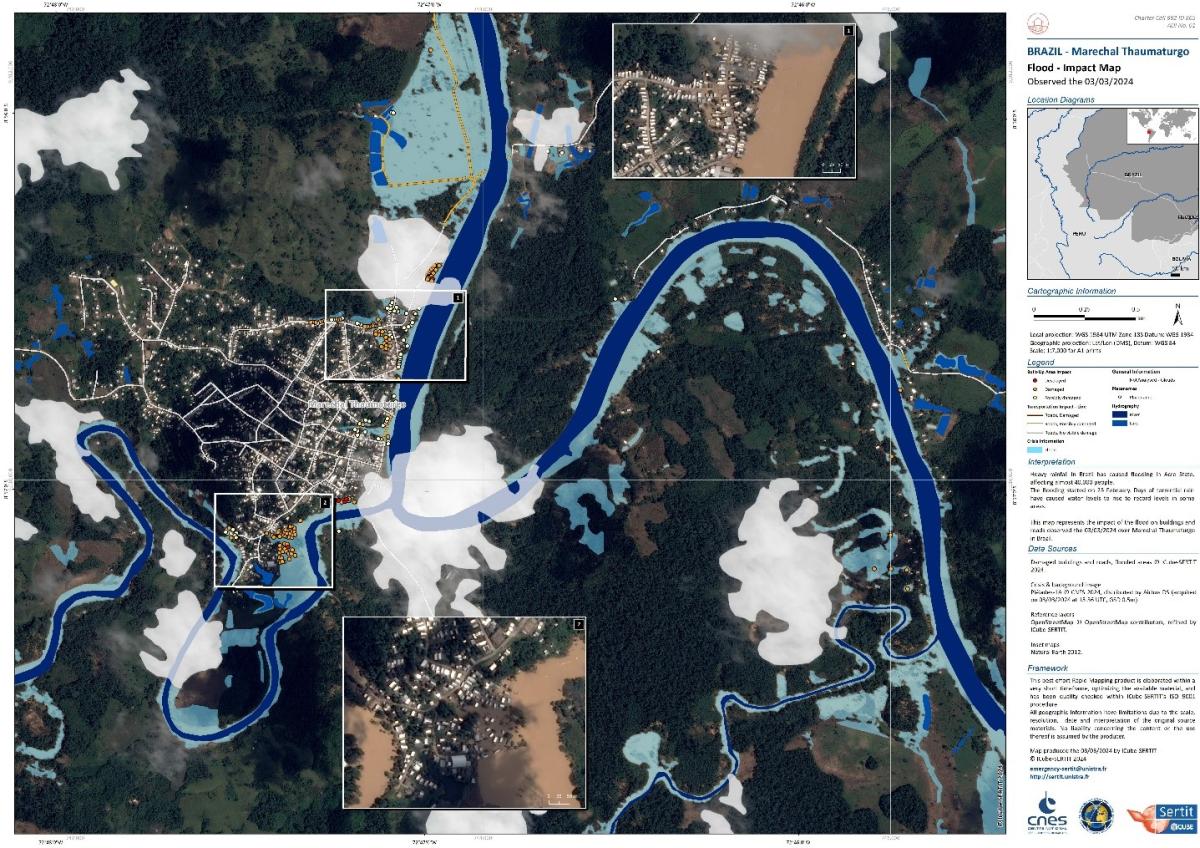

Séismes, inondations, glissements de terrain, explosions d'usines.

62

00:03:29,040 --> 00:03:30,360

En cas de catastrophe,

63

00:03:30,360 --> 00:03:34,040

l'imagerie spatiale est un outil précieux pour les pouvoirs publics.

64

00:03:34,040 --> 00:03:34,920

Le CNES et l'ESA,

65

00:03:34,920 --> 00:03:37,120

les agences spatiales française et européenne,

66

00:03:37,120 --> 00:03:38,360

ont créé en l'an 2000

67

00:03:38,360 --> 00:03:41,520

la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures.

68

00:03:41,520 --> 00:03:43,440

C'est une sorte de contrat

69

00:03:43,440 --> 00:03:46,920

où les pays signataires s'engagent à mobiliser leurs satellites

70

00:03:46,920 --> 00:03:48,520

le plus rapidement possible,

71

00:03:48,520 --> 00:03:52,440

pour faire des photographies des zones touchées par la catastrophe.

72

00:03:52,440 --> 00:03:53,400

Ainsi, en quelques heures,

73

00:03:53,400 --> 00:03:56,440

les secours peuvent obtenir des images optiques

74

00:03:56,440 --> 00:03:58,440

ou radar des zones touchées.

75

00:03:58,440 --> 00:04:02,040

Et même mieux, ils peuvent obtenir des cartes légendées.

76

00:04:02,040 --> 00:04:03,760

Elles sont fabriquées ici

77

00:04:03,760 --> 00:04:04,520

au SERTIT,

78

00:04:04,520 --> 00:04:07,960

le Service régional de traitement d'images et de télédétection.

79

00:04:07,960 --> 00:04:09,240

C'est à Strasbourg.

80

00:04:09,240 --> 00:04:11,320

C'est un service de cartographie rapide,

81

00:04:11,320 --> 00:04:14,880

un service d'urgence avec des experts mobilisables

82

00:04:14,880 --> 00:04:16,880

tous les jours, 24 heures sur 24

83

00:04:16,880 --> 00:04:19,520

et capables de traiter les images satellites

84

00:04:19,520 --> 00:04:23,120

pour en faire des cartes adaptées, utiles et adaptées

85

00:04:23,120 --> 00:04:25,040

aux besoins des secours sur place.

86

00:04:25,040 --> 00:04:26,640

Sur le terrain, en effet,

87

00:04:26,640 --> 00:04:28,840

les routes, les ponts peuvent être coupés,

88

00:04:28,840 --> 00:04:30,240

les télécommunications aussi.

89

00:04:30,240 --> 00:04:33,960

Parfois même, il n'y a plus du tout d'électricité...

90

00:04:33,960 --> 00:04:36,600

Grâce aux satellites, depuis l'espace, on peut estimer les dégâts,

91

00:04:36,600 --> 00:04:40,320

savoir où envoyer les secours, l'eau ou encore la nourriture.

92

00:04:40,320 --> 00:04:42,480

Depuis l'an 2000, la charte a été activée

93

00:04:42,480 --> 00:04:46,040

plus de 820 fois dans plus de 130 pays du monde.