Qu’ils transportent des rovers ou des instruments scientifiques, les atterrisseurs sont des engins de premier ordre dans l’exploration du Système solaire. Encore faut-il réussir à se poser sans encombre, à la surface des corps visités !

Attention à l'atterrissage

Comme son nom ne l’indique pas, un atterrisseur, dans le domaine spatial, est un engin destiné à se poser sur un astre : un astéroïde, Mars, la Lune, etc. (dans ce dernier cas, on parle d’alunisseur). Mais contrairement aux rovers, l’atterrisseur n’est pas mobile. Il reste fixe, à l’endroit où il a atterri.

Ses missions :

- Faire de la science grâce aux instruments qu’ils embarquent : caméra, sismomètre, analyseur de gaz, etc.

- Déposer un rover mobile.

- Déposer un équipage humain.

Des looks variés

Petit, volumineux, massif, léger, avec ou sans pattes, équipé ou non de parachutes… Chaque atterrisseur est conçu pour répondre à des objectifs et des contraintes spécifiques. Par exemple, l’atterrisseur franco-allemand Mascot tenait dans l’équivalent d’une boîte à chaussures – dont il avait la forme. Il s’intégrait ainsi dans la sonde Hayabusa2 qui l’a conduit jusqu’à l’astéroïde Ryugu. Mascot pesait 10 kg, soit 1 500 fois plus léger que l’atterrisseur lunaire développé par la NASA pour permettre à Neil Armstrong et ses collègues de fouler le sol de la Lune.

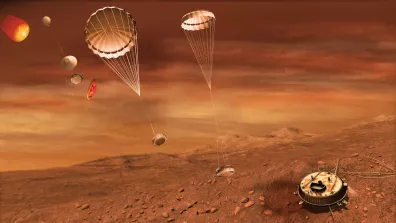

Les techniques d’atterrissage sont également très différentes d’un engin à un autre. Elles dépendent beaucoup de la destination. Par exemple, l’atmosphère de Mars impose aux engins d’avoir des équipements de protection (bouclier thermique) pour éviter de brûler lors de sa traversée. Toutefois, cette atmosphère n’est pas assez dense pour freiner les engins qui s’en approchent à plus de 20 000 km/h. Parachutes, rétrofusées, airbags… Plusieurs dispositifs sont donc utilisés pour permettre aux atterrisseurs martiens de se poser en douceur.

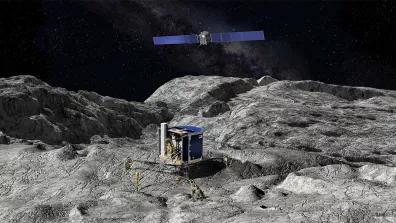

Sur la Lune, il est impossible d’utiliser des parachutes, faute d’atmosphère : on ne peut freiner qu’avec des moteurs. La masse du corps – et donc sa gravité – entre également en jeu. Une faible gravité, comme celle des petits corps peu massifs, représente un vrai défi. Par exemple, l'atterrisseur européen Philae, qui s’est posé en 2014 sur la comète Tchourioumov-Guerasimenko, ne pesait plus que 10 petits grammes sur la comète (contre 100 kg sur Terre). Il était donc équipé de 2 harpons et d’un propulseur pour le plaquer au sol au moment de son atterrissage, et éviter qu’il ne rebondisse… et ne se perde dans l’espace (ce qui d’ailleurs a failli arriver).

Il arrive donc que certaines missions échouent. Quelques exemples : l’atterrisseur Schiaparelli qui s’est crashé sur Mars en 2016, ou encore l’atterrisseur privé japonais Hakuto-R qui s’est écrasé sur la Lune en 2023 faute d’avoir pu freiner suffisamment.

Ils resteront dans l’histoire

En 1966, l’atterrisseur soviétique Luna 9 est le premier engin à se poser sur un astre autre que la Terre, en l’occurrence la Lune. Il fonctionne quelques jours avant de s’éteindre, faute de batterie. Quelques mois plus tard, les Américains y déposent Surveyor-1. Depuis, une vingtaine d’engins ont posé leurs pattes sur le sol lunaire. Et les êtres humains ont réussi à faire atterrir des engins sur Vénus, Mars, Titan, et même sur une comète à 500 millions de km de la Terre.

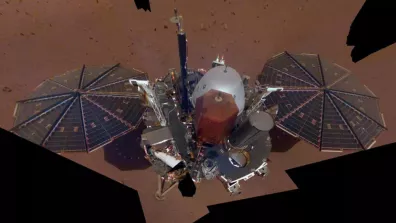

Viking, Phoenix, InSight… sur Mars

La planète rouge est explorée depuis les années 1970 par des sondes, des rovers, et des atterrisseurs : Viking 1 et 2 (1975), Phoenix (2007) ou plus récemment, l’atterrisseur américain InSight. Equipé du sismomètre (SEIS), développé en France, ce dernier a permis d’étudier l’intérieur de Mars. Les scientifiques ont par exemple pu déterminer la taille du noyau de la planète, 1 830 km de rayon.

Huygens sur Titan

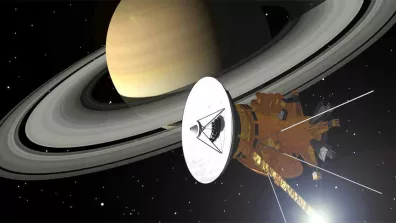

C’est à ce jour l’atterrissage le plus lointain jamais réussi : celui de l’atterrisseur européen Huygens sur Titan, une des lunes de Saturne, à près d’un milliard et demi de km de notre planète. Avec la sonde Cassini qui l’a conduit en banlieue de Titan, Huygens a fourni de nombreuses données scientifiques sur ce satellite naturel.

Philae sur la comète Tchouri

Le 12 novembre 2014, Philae, un atterrisseur d’à peine 1 m de diamètre, se pose sur la comète Tchouri, à plus de 500 millions de km de la Terre. C’est un véritable exploit pour l’Agence spatiale européenne (ESA) qui a mené cette mission – même si l’atterrissage ne s’est pas passé exactement comme prévu. Du fait de la très faible gravité de l’astre, l’engin a rebondi plusieurs fois, avant de se coincer dans une petite cavité. Malgré tout, Philae a permis de grandes découvertes scientifiques.

Mascot sur l’astéroïde Hayabusa2

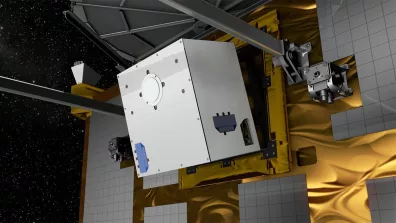

Mascot se pose sur le sol – très accidenté – de l’astéroïde Ryugu en 2018, après un lent plongeon depuis la sonde japonaise Hayabusa2 vers ce gros caillou, alors à plus de 300 millions de km de la Terre. Pendant 17 heures, le petit robot franco-allemand analyse la composition du sol, notamment pour définir le meilleur site de récolte d’échantillons qui sera effectué ensuite par la sonde.

Les mythiques LEM d’Apollo

Les modules lunaires du programme Apollo (LEM) sont aujourd’hui les seuls atterrisseurs ayant embarqué des êtres humains. Enfin, pour l’instant ! Le HLS (Human Landing System) est en cours de développement par la société américaine SpaceX, dans le cadre du programme Artemis. Il servira lui aussi à débarquer les astronautes sur la Lune (et à les faire repartir).

Quizz

D’autres engins d’exploration spatiale sont quant à eux destinés à être projetés à très grande vitesse contre le corps céleste. L’objectif est d’étudier les effets de l’impact ainsi créé. Par exemple, un engin a percuté l’astéroïde Dimorphos à près de 24 000 km/h dans le cadre de la mission américaine DART. Mais comment appelle-t-on ce type d’engin ?