La Station spatiale internationale est certainement la plus célèbre des stations orbitales, mais elle n’est pas la seule. Leur développement accompagne l’exploration spatiale humaine, depuis l’orbite terrestre jusqu’à la Lune.

Une station spatiale, pour quoi faire ?

Une station spatiale, ou orbitale, est une installation en orbite autour d’un astre, la Terre jusqu’à présent. Elle est conçue pour être habitée durablement par des astronautes. Une station est un moyen pour l’humain d’accéder à l’espace, et de s’y installer.

Aujourd’hui deux stations spatiales sont en activité autour de notre planète :

- La Station spatiale internationale (ISS), habitée depuis 1998.

- La station chinoise Tiangong, dont l’assemblage s’est achevée en 2022 et qui pourrait être agrandie dans les années à venir.

Objectif n°1 : faire de la science spatiale !

L’humain, pour explorer l’espace, que ce soit l’orbite terrestre, la Lune ou Mars, doit accumuler les connaissances sur ces milieux. Les stations spatiales servent ainsi à mener des expériences dans des conditions que l’on ne retrouve pas sur Terre, notamment quand les effets de la gravité ne se font plus sentir. Eh oui, le rôle principal d’un astronaute dans l’ISS aujourd’hui est de mener des expériences en physique, en mécanique, en biologie, en physiologie… Beaucoup d’études s’intéressent aux conséquences de l’espace sur le corps et sur le cerveau humains.

Les stations sont aussi des plateforme logistiques, dans le cadre d’explorations plus lointaines, comme le sera prochainement la Lunar Gateway, la future station en orbite autour de la Lune. Elle servira notamment de relais pour les cargos et les humains, pour les télécommunications entre la Lune et la Terre. Et peut-être même, dans un second temps, de station-service pour les cargos et les atterrisseurs.

La Station spatiale internationale

L’ISS est la plus grande station en activité : 110 m de long, 75 m de large, et un espace habitable pour les astronautes de 400 m3 (un peu moins de deux piscines olympiques). 2500 m2 de panneaux solaires fournissent l’électricité. Il faut imaginer un énorme lego de plus de 400 tonnes, constitué de dizaines de modules dont l’assemblage a duré 13 ans, entre 1998 et 2011. Le coût de sa construction est estimé à 150 milliards d’euros.

-

360-400 km

Altitude

-

27 600 km/h

Vitesse

-

90 min

Temps nécessaire pour réaliser un tour de la Terre

-

16

Nombre de levers et couchers de soleil par jour

Un laboratoire unique au monde

L’ISS est avant tout un laboratoire où sont réalisées des expériences en micropesanteur. On y étudie le comportement des fluides ou de nouveaux matériaux. Et bien-sûr, les effets de l’absence de pesanteur sur le corps humain. Les astronautes à bord se prêtent à des études physiologiques, sur leurs muscles, leur vision, leur squelette… Ces données servent à la fois la médecine terrestre et à la préparation des futures missions habitées, sur la Lune notamment.

Un exemple de coopération internationale

La Station spatiale internationale est cogérée par les agences spatiales américaine, russe, européenne, canadienne et japonaise. Ce sont 15 pays (11 pays en Europe + les 4 précédents) qui financent son développement. Pas tous à la même hauteur toutefois. Les plus gros investisseurs sont la NASA et la Russie. L’Europe participe, elle, à 8,3% de sonf financement. L’ISS est occupée en permanence par 6 ou 7 astronautes de diverses nationalités. Durant leur séjour, ils réalisent des expériences scientifiques et techniques et entretiennent la station.

L’après ISS ?

L’ISS va être exploitée a minima jusqu’à 2030. Certains modules pourraient être ensuite utilisés par des sociétés privées, mais l’ensemble sera désassemblé et désorbité en grande partie. Pour autant, la fin de l’ISS ne signifie pas la fin de la présence de l’humain en orbite basse, accessible désormais au secteur privé. Des entreprises vendent ainsi des séjours dans l’ISS – et bientôt dans d’autres stations – aux agences spatiales, à des structures de recherche scientifique ou technologique. Voire à de très (très) riches touristes.

Par exemple, Airbus et l’entreprise américaine Voyager Space travaillent sur une petite station, le projet StarLab, qui pourrait accueillir des scientifiques, des astronautes... Car oui, l’orbite basse intéressera toujours les chercheur(euses) pour étudier les effets de la micropesanteur sur le corps humain, sur le long terme.

Les « ancêtres » : Saliout, Skylab et Mir

Saliout 1, la première station de l’histoire, est lancée par les Soviétiques en 1971. Elle permet d’accueillir 3 cosmonautes, dans 100 m3 habitable (contre 400 m3 pour l’ISS), dans un unique module tout en longueur. Elle sera suivie par 8 autres exemplaires. La dernière, Saliout 7, lancée en 1982, a été exploitée jusqu’en 1986. Elle restera en orbite jusque sa rentrée dans l’atmosphère en 1991.

La première station spatiale américaine est, elle, mise en orbite en 1973 : Skylab, le « laboratoire du ciel ». Elle est construite à partir du troisième étage de la fusée américaine Saturn V, auquel ont été ajoutés des panneaux solaires. Elle sera occupée par 3 fois, lors de séjours de un à quasiment trois mois. Skylab s’est détruite lors de sa rentrée dans l’atmosphère en 1979.

Puis en 1986, l’URSS change de catégorie avec la station MIR, la première station orbitale formée de plusieurs modules, 7 au total. MIR est exploitée pendant 15 ans, jusqu’en 2001. Les études qui y sont menées portent, entre autres, sur l’observation de la Terre et la météorologie. MIR est aussi vue aujourd’hui comme un symbole de la fin de la Guerre Froide entre les USA et l’URSS. 11 américains y séjourneront entre 1995 et 1998. Sans compter plusieurs européens dont 5 Français : Jean-Loup Chrétien en 1988, Michel Tognini en 1992, Jean-Pierre Haigneré l’année suivante, Claudie Haigneré en 1996 et Léopold Eyharts en 1998.

Gateway, station avec vue sur mers… lunaires

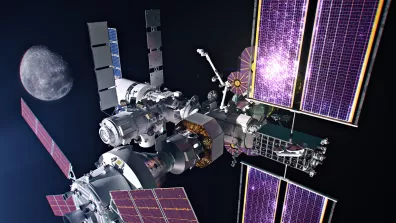

La Lunar Gateway (« la Gateway » pour les intimes) sera bientôt (peut-être) la première station en orbite autour de la Lune. Elle est développée par la NASA dans le cadre du programme Artemis, en coopération avec d’autres agences spatiales : européenne (ESA), canadienne, japonaise et émiratie. L’ESA, fortement impliquée, et avec le support de l’industrie européenne (française et italienne principalement), fournira 2 des 4 modules : le module International Habitation (I-HAB) et le module Esprit, qui servira principalement de réservoir de carburant.

Une petite station et une grande orbite

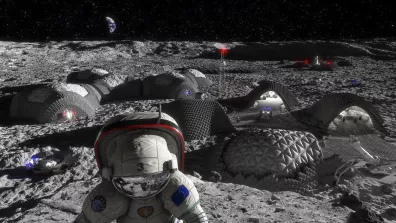

La Lunar Gateway, composée de 4 modules, sera environ 10 fois plus petite que l’ISS. Elle évoluera autour de la Lune, non pas sur une orbite circulaire, mais sur une orbite dite « de halo », c’est-à-dire très allongée, très étirée et où la Lune ne se trouve pas « au milieu ». Ainsi, elle survolera le pôle nord lunaire à environ 3 000 km d’altitude, contre 70 000 km pour le pôle sud ! La raison principale : elle sera visible en permanence de la Terre, donc sans coupure de communication. De plus, elle survolera plus longtemps le pôle sud, une zone où l’on envisage d’implanter une base lunaire car on y trouve de l’eau sous forme de glace.

Une station lunaire, pour quoi faire ?

La Gateway ne sera occupée qu’un mois par an environ. Elle servira de relais entre la Terre et la Lune, les équipages se rendant d’abord sur la station, avant de rejoindre le sol lunaire à bord d’un atterrisseur. Elle assurera aussi des fonctions « logistiques », comme relais pour les cargos, les humains, les télécommunications avec la Terre. Et plus tard, pourquoi pas comme station-service pour les cargos et les atterrisseurs !

A 400 000 km de la Terre, elle servira également de laboratoire, où pourront être menées des expériences dans des conditions environnementales différentes de l’orbite terrestre. En effet, la Lune, loin du champ magnétique terrestre, sans atmosphère, n’est pas protégée des rayonnements du Soleil et des radiations de l’Univers. Des conditions idéales pour préparer le retour de l’humain sur la Lune, voire vers Mars.

Quizz

Saliout signifie en russe feux d’artifice. Mais savez-vous ce que veut dire le mot MIR ?

Plusieurs réponses possibles