Solar Orbiter en détails

Contexte

Depuis le début des années 1990, 3 missions scientifiques européennes Ulysses, SOHO et Cluster ont fait de nombreuses découvertes étonnantes sur le Soleil, et comment ses tempêtes affectent la Terre. Néanmoins, les scientifiques ne peuvent toujours pas prédire le comportement turbulent de notre étoile.

Se rapprocher du Soleil pour étudier son atmosphère et l’observer avec une résolution jamais atteinte jusqu’ici : tel est l’objectif de Solar Orbiter, une mission de l’ESA avec une forte participation de la NASA. Avec à la clé, la possibilité de percer les secrets du vent solaire.

Objectifs

-

Déterminer les propriétés de l’héliosphère proche du Soleil

-

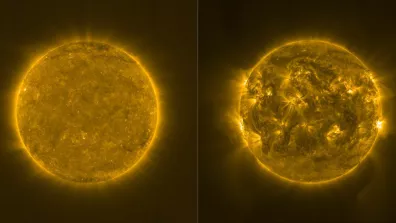

Surveiller les détails fins de l’atmosphère magnétisée du Soleil

-

Identifier les liens entre la surface, l’héliosphère interne et la couronne solaire

-

Caractériser les régions polaires et la couronne équatoriale du Soleil depuis les hautes latitudes

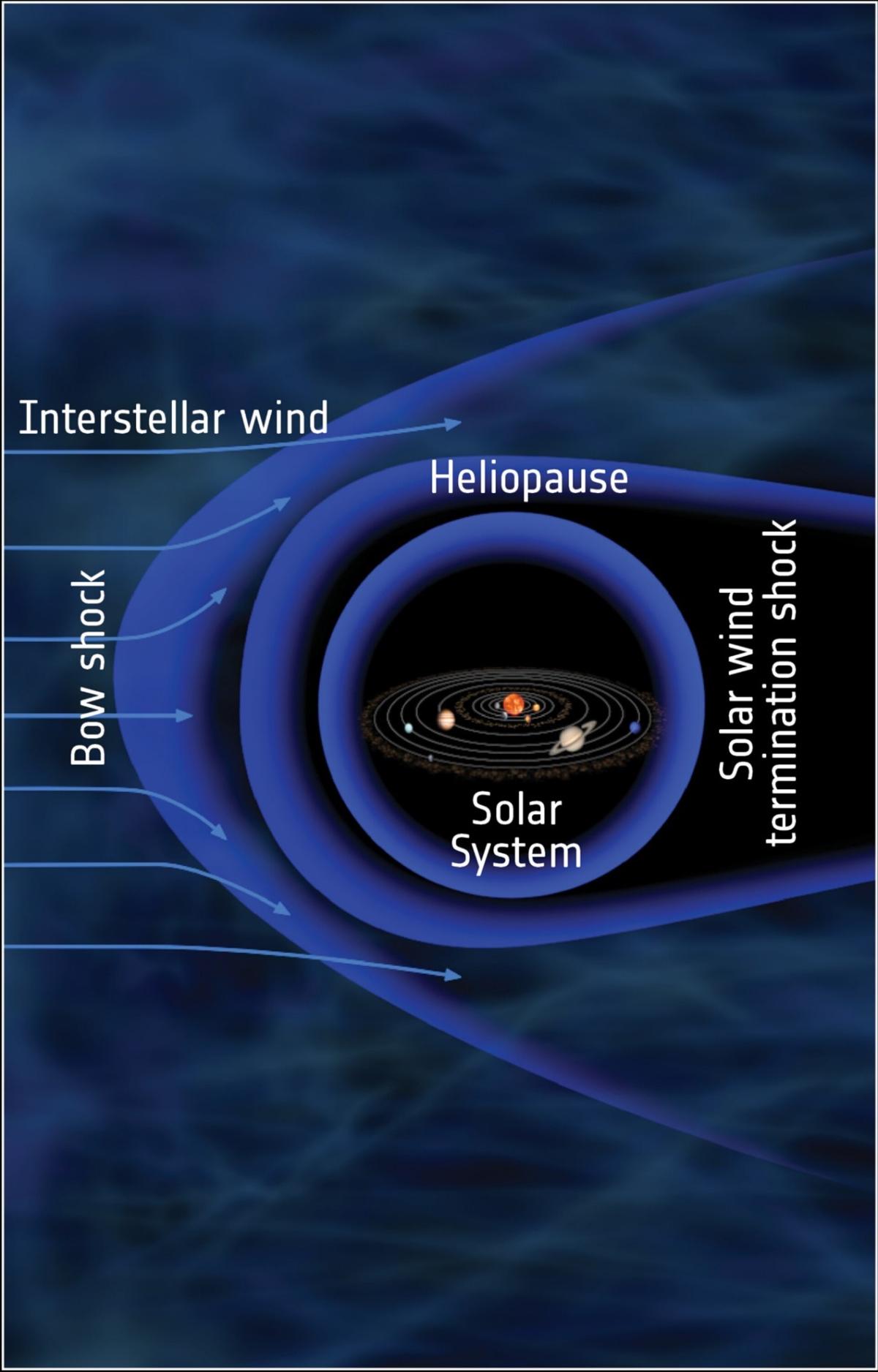

Solar Orbiter répondra aux grandes questions scientifiques concernant le système solaire afin de nous aider à comprendre comment notre étoile crée et contrôle l’héliosphère, la gigantesque bulle de plasma qui entoure l’ensemble du système solaire et en influence les planètes.

Solar Orbiter se concentre sur quatre domaines d'études principaux :

- Le vent solaire et le champ magnétique de la couronne

- Les événements solaires soudains et leurs effets

- Les éruptions solaires et les particules énergétiques qu’elles produisent

- La génération du champ magnétique du Soleil

Les objectifs scientifiques de Solar Orbiter sont de :

- Déterminer in-situ les propriétés et la dynamique du plasma, des champs électrique et magnétique, et des particules dans l'héliosphère proche du Soleil ;

- Surveiller les détails fins de l'atmosphère magnétisée du Soleil ;

- Identifier les liens entre activité à la surface du Soleil et l'évolution résultante de la couronne et de l'héliosphère interne, en utilisant les passages en quasi co-rotation solaire ;

- Observer et caractériser les régions polaires et la couronne équatoriale du Soleil depuis les hautes latitudes.

Déroulé du projet

Le satellite Solar Orbiter a quitté la Terre le 10 février 2020, à bord d’un lanceur Atlas V 411 depuis Cape Canevaral (États Unis). Solar Orbiter s’approchera à une distance de l’ordre de 60 rayons solaires, soit quelques 42 millions de km. Des conditions d’observation privilégiées pour observer notre astre avec une combinaison inégalée d’instruments et analyser finement son atmosphère.

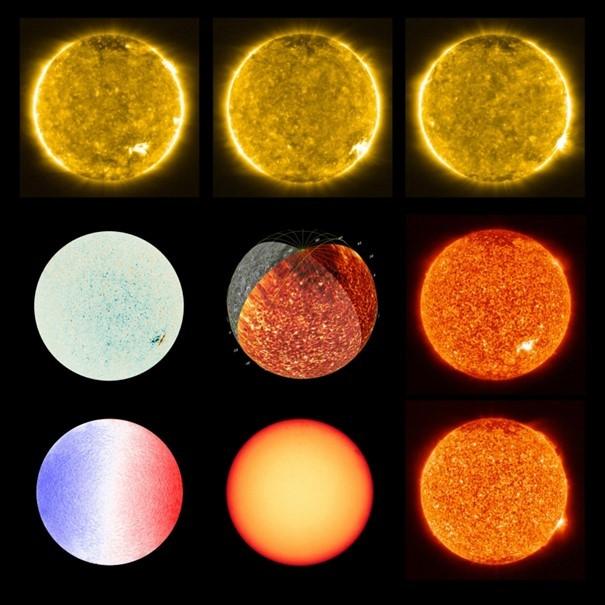

Pour récolter toutes ces données, Solar Orbiter combinera deux types de mesures : des mesures in situ, effectuées dans l’environnement immédiat du satellite, et des observations à distance.

Croisière et assistances gravitationnelles

Après le lancement, Solar Orbiter a commencé son voyage vers le Soleil qui a démarré par une phase de croisière d’une durée approximative de 1,8 ans. Pendant ce temps, le satellite a utilisé une série d'assistances gravitationnelles de Vénus et de la Terre, ce qui a amené Solar Orbiter sur une orbite solaire elliptique d'une période d'environ 180 jours, depuis laquelle il a pu commencer sa mission scientifique.

La recette en vol du satellite et de la charge utile a été réalisée pendant les 3 mois suivant le lancement. Depuis, les instruments in-situ sont opérés en permanence, tandis que les instruments de télédétection sont opérés sur quelques fenêtres seulement, pour des besoins de caractérisation et étalonnage. Lors de son insertion sur l'orbite nominale en novembre 2021, les instruments de télédétection ont fait des mesures à chaque passage au périhélie, qui en fin de mission sera à 0,28 UA du Soleil. Pour rappel une Unité Astronomique (UA) correspond à la distance Terre - Soleil qui est de 150 millions de km environ.

Le saviez-vous ?

Le site de l'ESA propose l’outil "Where is Solar Orbiter?" permettant de voir où se trouve le satellite à un instant donné.

Le satellite s’approchera du Soleil tous les 6 mois environ. Au plus près, c'est-à-dire au périhélie, Solar Orbiter restera positionné au-dessus de la même région de l'atmosphère pendant que le Soleil tourne sur son axe. De la même façon que les satellites géostationnaires météorologiques ou de télécommunication survolent le même point de la surface de la Terre, le satellite sera quasiment en co-rotation avec le Soleil pendant quelques jours. Solar Orbiter est donc capable d'observer la création de tempêtes dans l'atmosphère solaire.

La trajectoire de Solar Orbiter passera de façon répétitive près de Vénus et l’assistance gravitationnelle de la planète sera utilisée pour élever l’inclinaison de l’orbite du satellite. Ceci permettra aux instruments d’observer les régions polaires du Soleil pour la première fois. Après 10,5 ans, Solar Orbiter verra les pôles depuis des latitudes supérieures à 33°, à comparer avec les 7° au mieux depuis la Terre.

La mission est contrôlée depuis l'ESOC (European Space Operations Centre), situé à Darmstadt en Allemagne. Les opérations scientifiques sont gérées depuis l'ESAC (European Space Astronomy Centre) à Madrid, en Espagne.

Organisation

La mission Solar Orbiter appartient au programme Cosmic Vision 2015-2025 de l’ESA. Développé par AIRBUS Defence and Space (Royaume Uni) sous maîtrise d’ouvrage ESA, le satellite Solar Orbiter a été lancé par la NASA.

L’ESA est responsable de l’approvisionnement du satellite, de l’instrument SPICE, du senseur SIS de l’instrument EPD, du développement du segment sol (sauf les segments sol des instruments), des opérations. AIRBUS Defence & Space est responsable de la fourniture du satellite sous contrat ESA et a mis en place une équipe industrielle dans toute l’Europe.

La NASA est responsable du lancement, de la fourniture de l’instrument SoLOHI et du senseur HIS de l’instrument SWA et diverses contributions à d’autres instruments.

Quant à la France, elle a participé notamment à la fabrication de 6 des 10 instruments de Solar Orbiter. Le CNES contribue au financement de la mission Solar Orbiter à travers sa contribution obligatoire au programme de l'ESA et directement à travers le programme national pour les instruments et sa participation au centre MEDOC.

Le CNES était garant des fournitures françaises. Il a financé et supervisé l’ensemble des développements, il était maître d’ouvrage de la contribution française, développée en partenariat avec les laboratoires du CNRS et du CEA, de l’Observatoire de Paris-PSL, d’universités et d’écoles.

L’instrument RPW a été conçu et réalisé par un consortium international comprenant des laboratoires français, tchèque, autrichien et suédois.

Le CNES assure la maîtrise d’œuvre, l’intégration, les essais et la livraison de l’instrument RPW à l’ESA et il apporte un soutien technique aux autres laboratoires impliqués.

Le LESIA est responsable scientifique de l’instrument, Milan Maksimovic est le chercheur principal.

En France, en plus du LESIA et du CNES, d’autres laboratoires du CNRS sont impliqués comme le LPC2E (Laboratoire de Physique et Chimie de l’environnement et de l’Espace à Orléans et le LPP (Laboratoire de Physique des Plasmas).

L’instrument RPW est composé de 3 sous-ensembles : le boîtier électronique (Main Electronix Box, MEB), sous responsabilité du LESIA, qui a été livré à l’ESA en juin 2017, le magnétomètre (Search Coil Magnetometer, SCM), sous responsabilité du LPC2E, qui a été livré en janvier 2018 et les antennes électriques, approvisionnées par le CNES auprès de STELLAR SCIENTIFIC LLC (Berkeley, USA), qui sont venues compléter la livraison de RPW en juin 2018.

Les laboratoires du CNRS impliqués ont bénéficié d’un soutien financier du CNES depuis le début du projet.

Solar Orbiter est commandé depuis l'ESOC en Allemagne. Là les expérimentateurs Solar Orbiter affichent, sur les écrans d'ordinateur de leurs stations de travail, les images et mesures produites par leurs instruments.

Participations soutenues par le CNES

La participation scientifique française soutenue par le CNES peut être résumée comme suit :

- IAS : Frédéric Auchère (PI SPICE, Co-I EUI et Co-I PHI).

- LAM : P. Lamy (CO-II METIS),

- LESIA : MMaksimovic (PI RPW), N Vilmer (Co-I STIX).

- CEA : A-S. BRUN (Co-I STIX)

- IRAP : Ph. Louarn (Co-PI expérience SWA).

- LPC2E : M. Kretzschmar (Co'I RPW/SCM).

- LPP : M. Berthomier (CoI SWA/EAS), Th. Chust (Co-I RPW/TNR).