Depuis quelques mois, un spectacle époustouflant peut parfois être observé dans le ciel nocturne en France métropolitaine… un ballet d’aurores boréales ! Alors qu’on les imagine réservées aux habitants proches du cercle polaire, il suffit depuis quelques mois de sortir de chez soi pour les observer et les photographier. En cause ? Le pic d’activité du Soleil.

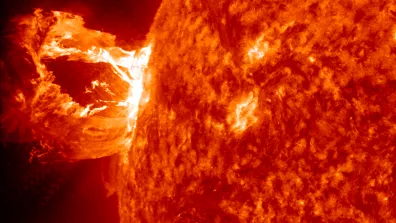

À chaque seconde, le Soleil émet près d’un million de tonnes de matière dans l’espace : on parle de vent solaire. Lorsque ces particules solaires atteignent notre planète, elles interagissent avec notre champ magnétique et forment des aurores boréales. Mais lors d’un pic d’activité, le vent peut se transformer en tempête... De nombreuses et intenses éruptions solaires ont alors lieu. Tandis qu’en période d’activité faible, une à deux éruptions sont enregistrées chaque semaine, ce chiffre grimpe à une à trois éruptions chaque jour au pic d’activité ! Comme lors d’une éruption volcanique, d’importantes quantités de matière sont alors éjectées.

Résultat ? Le nombre, la densité et la vitesse des particules sont bien plus élevés qu’à l’ordinaire. Des milliards de tonnes de matière peuvent être soudainement éjectées, et la vitesse est telle qu’elles peuvent atteindre la Terre en seulement quelques heures – au lieu de trois jours en temps normal ! Ces tempêtes solaires génèrent d’intenses perturbations du champ magnétique sur Terre, les tempêtes géomagnétiques. C’est lors de ces tempêtes que les aurores se formant habituellement près des pôles peuvent s’étendre jusqu’à nos latitudes.

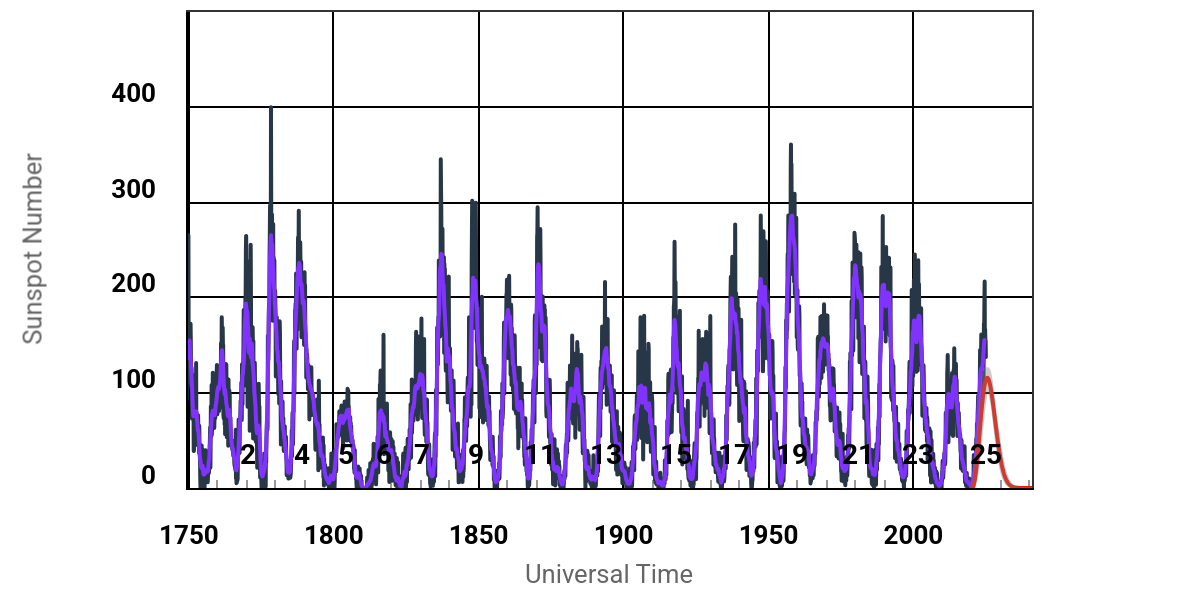

Ce phénomène n’est pas une surprise, comme l’explique Kader Amsif, responsable thématique Soleil, Héliosphère, Magnétosphères du CNES : « Le Soleil suit différents cycles de vie. En particulier, il connaît un cycle d’activité que nous avons observé pour la première fois en 1755. »

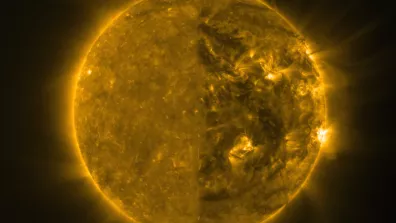

Tous les 11,2 ans, l’activité solaire connait un pic – un maximum d’activité. « Ce cycle solaire peut facilement s’observer depuis la Terre : lors des pics, la surface du Soleil est constellée de nombreuses taches sombres [ndlr : des taches solaires], en raison du champ magnétique extrêmement élevé au sein de notre étoile », complète Kader Amsif.

Actuellement, le Soleil se situe au pic d’activité de son 25e cycle. Ces prochains mois, son activité va commencer à diminuer progressivement jusqu’à atteindre son minimum d’ici environ cinq ans. Puis il basculera dans un nouveau cycle.

Pourquoi le Soleil vit-il différents cycles ? « Alors que nous observons depuis longtemps les cycles solaires, nous ne les expliquons pas ! répond Kader Amsif. Le cycle solaire reste encore aujourd’hui un mystère. » Les scientifiques ont bien compris que le moteur principal du cycle solaire est son champ magnétique interne. Mais alors que le Soleil fonctionne comme un réacteur chaotique, l’extrême régularité de son activité reste inexpliquée.

La difficulté est qu’il est impossible d’accéder au moteur interne du Soleil en raison des températures extrêmement élevées. Avec les satellites, nous essayons de nous approcher de plus en plus du Soleil pour tenter de résoudre ce mystère.

- Responsable thématique Soleil, Héliosphère, Magnétosphères au CNES

Et le Soleil regorge toujours d’énigmes. Par exemple, il reste difficile d’expliquer pourquoi la vitesse du vent solaire est deux fois plus lente à l’équateur solaire qu’à proximité des pôles. Enfin, le dernier grand mystère contemporain concerne la couronne solaire, c’est-à-dire son atmosphère. Alors que la température à la surface du Soleil s’élève à environ 6 000°C, elle est beaucoup plus élevée dans sa couronne : elle peut atteindre jusqu’à un million de degrés.

L'importance de résoudre les mystères du Soleil

La communauté scientifique s’affaire pour résoudre ces problématiques. Au-delà de la soif de connaissances, comprendre les mystères du Soleil s’avère capital pour les populations. Si les aurores boréales sont une manifestation poétique de l’activité du Soleil, d’autres impacts sont dangereux pour les activités humaines. Les tempêtes géomagnétiques peuvent en effet :

- perturber les communications radio et les systèmes de navigation GPS indispensables à l’aviation civile ;

- perturber la trajectoire des satellites en les ralentissant ;

- perturber les communications radio avec les satellites, affectant la distribution de la télévision ou internet par satellite ;

- endommager les instruments présents à bord des satellites ;

- nuire à la santé des astronautes ou des personnes à bord des avions (il n’existe aucun risque à Terre en revanche)

- perturber les réseaux électriques en générant des surtensions sur les transformateurs.

Plusieurs évènements ont déjà eu des répercussions majeures. Le plus connu est l’évènement de Carrington en 1859, qui a mis hors service le télégraphe et provoqué des aurores boréales visibles jusque dans les Caraïbes. En 2015, une éruption solaire a mis hors d’usage les radars des grands aéroports du sud de la Suède pendant plusieurs heures. Une étude de la National Academy of Sciences estime que l’impact économique d’une éruption solaire comme celle de 1859 pourrait aujourd’hui atteindre 2000 milliards de dollars, soit 20 fois plus que celui de l’ouragan Katrina !

« Il est possible de se prémunir des risques liés aux tempêtes solaires, par exemple en éteignant les instruments satellites, en interdisant temporairement les vols d’aviation civile ou encore en stoppant les sorties des astronautes de la Station spatiale internationale », précise Kader Amsif.

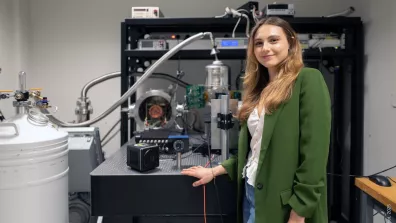

Cette prévention s’appuie sur la météo de l’espace, un domaine scientifique qui vise à anticiper les phénomènes spatiaux extrêmes, exactement comme pour la météo à Terre. « En météorologie spatiale, les scientifiques étudient le vent solaire et l’activité du Soleil et ses interactions avec la Terre pour anticiper les prochaines éruptions solaires », explique Desi Raulin, cheffe de projet Solar Orbiter pour l’exploitation de la mission au CNES. L’Agence spatiale européenne (ESA) prévoit de lancer en 2031 un satellite dédié baptisé Vigil. En dotant l’Europe d’un moyen d’observation opérationnel 24h/24, il assurera une prévention continue des risques liés aux tempêtes solaires.

Utiliser les satellites pour s'approcher du Soleil

Les satellites sont de précieux outils pour aider les scientifiques à résoudre les mystères du Soleil. En s’approchant de notre étoile, ils récupèrent de nombreuses données transmises aux équipes à Terre, qui les exploitent ensuite pour mieux comprendre la physique du Soleil.

Lancé en février 2020, le satellite de l’ESA Solar Orbiter est toujours en orbite autour du Soleil, dont il s’est approché jusqu’à 42 millions de km – soit à des températures d’environ 500°C. Le satellite étudie l’origine du vent solaire, les particules solaires et le champ magnétique du Soleil à l’aide de deux types d’instruments :

- des instruments in situ : ils sont l’équivalent d’un laboratoire embarqué sur le satellite. Ils permettent d’étudier les particules émises par le Soleil ;

- des instruments de télédétection : ils recueillent des « images » du Soleil à l’aide de différents capteurs.

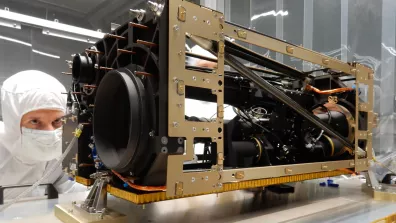

Le CNES a contribué à la fabrication de six des dix instruments embarqués sur Solar Orbiter. Depuis le développement, la réalisation, le réglage de l’instrument en vol, la phase nominale et jusqu’à la fin de la mission, nous participons et apportons notre soutien aux laboratoires de recherche partenaires.

- Cheffe de projet Solar Orbiter au CNES

En particulier, le CNES a contribué à :

- RPW, qui mesure les ondes radio, électriques et le champ magnétique du plasma solaire ;

- PHI, un polarimètre qui mesure le vecteur (c’est-à-dire la direction) du champ magnétique ;

- EUI, un imageur ultraviolet qui capture des images du Soleil ;

- SPICE, un spectro-imageur qui enregistre des images du Soleil ;

- SWA, un analyseur du vent solaire qui embarque trois capteurs permettant de mesurer la vitesse des électrons et la direction des particules lourdes ;

- STIX : un spectro-imageur qui fournit des images et le spectre des rayons X des émissions solaires.

« La résolution des images fournies par Solar Orbiter est très grande [ndlr : un pixel mesure 70 km de côté], elle permet de voir des choses infiniment petites insoupçonnées auparavant, rapporte Kader Amsif. Cette mission a notamment permis la découverte des nanoflares, sortes de mini-éruptions à la surface du Soleil qui pourraient expliquer les températures très élevées de la couronne solaire, l’un des mystères du Soleil. »

Grâce à Solar Orbiter, d’autres phénomènes ont été découverts : des « feux de camps », un serpent solaire glissant sur la surface du Soleil… Les équipes se préparent à la prochaine assistance gravitationnelle à l’approche de Venus, et continuent d’exploiter les précieuses données récoltées durant ce pic d’activité solaire. « La première phase nominale d’observation de la mission doit se terminer en 2026, mais elle pourra être étendue jusqu’en 2029 », précise Desi Raulin.

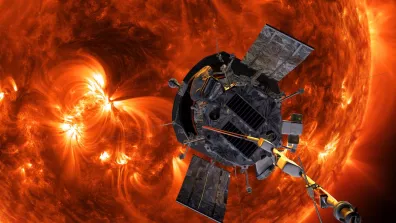

L’autre mission phare du moment est la sonde américaine Parker Solar Probe, lancée en 2018. Ce satellite plus petit embarque uniquement quatre instruments in situ. Mais son objectif est différent : il doit s’approcher à une distance inédite du Soleil. Il a déjà réussi à s’en rapprocher à 6,1 millions de km le 24 décembre 2024 !

À cette distance, la sonde est à l’intérieur de la couronne solaire et est en mesure d’étudier le vent solaire. Le CNES a contribué à la fourniture d’un des instruments à bord, le magnétomètre vectoriel qui mesure le champ magnétique. « Cette observation conjointe et complémentaire entre Solar Orbiter et Parker Solar Probe est précieuse, elle permet de renforcer les objectifs scientifiques communs, d’étendre l’exploitation des données transmises et d’approfondir la compréhension des vents solaires sur ces missions », commente Desi Raulin.

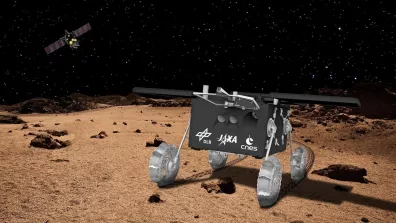

La suite ? Une cartographie du Soleil à des niveaux de résolution inédits. C’est l’objectif de la future mission Solar-C dont le lancement est prévu en 2028. Issu d’une collaboration internationale menée par le Japon avec plusieurs pays d’Europe et les États-Unis, le satellite embarquera un seul instrument, un spectromètre dans la gamme des ultraviolets extrêmes monté sur un télescope. Le CNES participe au système optique de diffraction du télescope. Si le Soleil n’a pas fini de se manifester en nous offrant de magnifiques aurores boréales, nul doute que ses mystères continueront à être levés grâce à ces nouvelles données.