Myriade en détails

Contexte

Un satellite est constitué d’instruments d’observation, de télécommunication, scientifiques ou autres, qui constituent ce qu’on appelle la charge utile de la mission. Pour opérer de manière autonome dans l’espace, ils nécessitent des infrastructures assurant leur approvisionnement en énergie, leur contrôle thermique, ainsi que tous les dispositifs permettant leur communication avec le sol. Cela inclut le transfert des commandes à distance, des mesures télémétriques, et la collecte de leurs données.

Toutes ces fonctions de servitude sont les services apportés par ce qui est appelé une plateforme de satellite. Les sous-systèmes de contrôle de l’attitude et de l’orbite via la propulsion sont également deux éléments cruciaux qui font partie de la plateforme. Tandis qu’un instrument est conçu pour une mission spécifique, l’objectif est de rationaliser les plateformes en les regroupant par familles ou filières afin de réduire les coûts de développement. Toutefois, il est possible de les adapter localement à chaque mission si nécessaire, pour en optimiser les performances. C’est ce que vise à faire la filière Myriade de microsatellites : gamme 130-200 kg dont jusqu’à 100 kg de charge utile.

Le développement de Myriade a été décidé par le CNES en 1998, dans la continuité du programme PROTEUS qui adressait le segment des minisatellites : 400-600 kg dont 300 kg de charge utile.

Il s'agissait de permettre à la communauté spatiale de disposer d'un moyen d'accès à l'espace dans des délais et à des coûts réduits, pour des applications prioritairement scientifiques mais aussi technologiques ou démonstratives de services futurs.

Les avancées technologiques et notamment la miniaturisation de l'électronique ont rendu en effet possible la réalisation de missions disposant d'un haut degré de performances dans des volumes réduits et à des coûts plus bas que ceux des missions satellitaires traditionnelles. Myriade a ainsi largement recouru aux composants commerciaux.

Le gain de masse permet alors de disposer de solutions de lancement à des coûts faibles, soit en tant que passager principal sur un petit lanceur, soit en tant que passager auxiliaire sur un plus gros lanceur. Ajouter des microsatellites, des nanosatellites ou des cubesats dans la coiffe d’un lanceur emportant déjà un satellite classique et plus volumineux, afin de bénéficier d’un « covoiturage » orbital, est en effet une pratique de plus en plus courante.

Objectifs

-

Proposer une plateforme miniaturisée et standardisée

-

Proposer une solution peu onéreuse

-

Déléguer une partie de l’intégration des microsatellites

-

Favoriser la coopération internationale

Myriade met ainsi à la disposition des utilisateurs et partenaires :

- Un ensemble de chaînes fonctionnelles permettant de constituer une plateforme dotée d'options, et qui, complétée d'une charge utile formeront des satellites pour une masse typique de 130 à 200 kg.

- Un segment sol pour l'acquisition des données scientifiques, la commande et le contrôle des satellites.

- Des outils pour l'analyse des missions, la conception des satellites, la validation.

L’objectif était de pouvoir proposer des missions satellitaires avec des coûts de l’ordre de 15 millions d’euros (lancement compris mais hors instruments), à un rythme de 2 missions par an, dans la gamme de masse 100 à 200 kg.

L’intérêt de développer une telle plateforme de satellite était de pouvoir proposer aux entreprises et institutions désireuses de lancer un petit satellite, une solution de plateforme standardisée, sûre, miniaturisée et facile à produire pour le CNES, sur laquelle ces clients peuvent ensuite intégrer eux-mêmes leur matériel scientifique et technologique. Les systèmes standardisés de la plateforme Myriade ont conçus pour permettre d’adresser une large gamme de missions orbitales.

Cette architecture permet également de favoriser la coopération internationale, car la plateforme Myriade peut accueillir toutes sortes de charges utiles développées par toutes sortes d’entreprises et d’institutions françaises, européennes et internationales.

Déroulé du projet

La première mission, DEMETER pour l'étude de l'environnement électro-magnétique de la terre et la prévision des séismes, a été lancée le 29 juin 2004 de Baïkonour. Le satellite a été retiré du service en 2011.

La mission Parasol a été lancée le 18 décembre 2004 de Kourou et elle a étudié les propriétés des aérosols et des nuages de l'atmosphère terrestre.

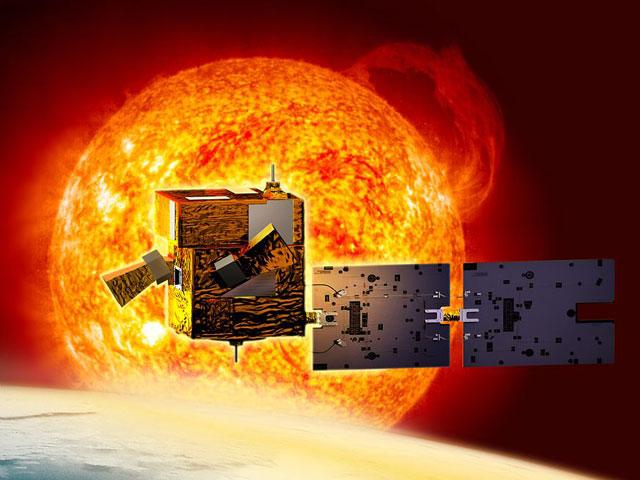

La mission Picard a été lancée le 15 juin 2010 de Baïkonour par un lanceur DNEPR. Son but était l'étude du soleil et de ses impacts sur le climat de la Terre.

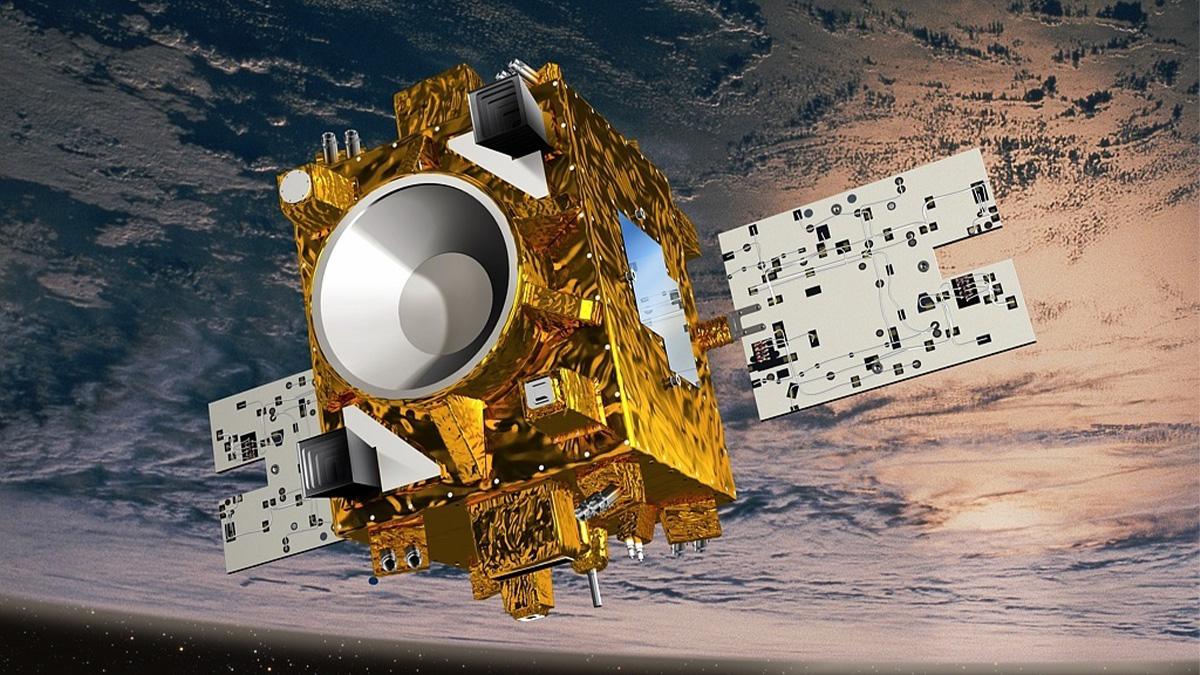

La mission Microscope a été lancée le 25 avril 2016 pour tester le Principe d'Équivalence.

De plus 3 missions ont été financées par la Direction Générale de l'Armement :

- La constellation Essaim, 4 satellites, a été lancée avec succès le 18 décembre 2004 de Kourou avec Parasol. Maîtrise d'œuvre Astrium.

- Le démonstrateur Spirale, 2 satellites. Maîtrise d'œuvre Astrium/Alcatel.

- La mission Elisa, 4 satellites. Maîtrise d'œuvre Astrium.

Enfin 4 missions ont été le fruit de contrats industriels directs entre Astrium et des pays à l’export :

- ALSAT-2A pour l'Algérie

- SSOT pour le Chili

- ALSAT-2B pour l'Algérie

- Vn RedSat pour le Vietnam

Deux dernières missions utilisent le standard Myriade :

- TARANIS, lancé en 2020 pour l’étude électromagnétique de la haute atmosphère (échec au lancement du lanceur VEGA).

- MicroCarb, en cours de développement pour l’étude des flux de CO2 à la surface de la terre, lancement prévu en juillet 2025. Ce sera le dernier utilisateur de la filière.

Une version plus récente de la plateforme Myriade, appelée Myriade-Evolutions, est en cours de développement. Elle inclut les avancées technologiques accumulées depuis le projet Myriade, et vise à proposer une nouvelle solution d’architecture de microsatellites pour la période 2015-2030, dans la gamme de masse 350 à 400 kg. Le satellite MERLIN l’utilisera (lancement prévu en 2029). Deux satellites à l’export ont eu recours chez Airbus à cette plateforme : Perusat et Theos2.

Organisation

Le CNES pilote le référentiel Myriade, notamment en gérant les contrats long terme d’approvisionnement des équipements constituant la plateforme et aide les entreprises et institutions clientes à concevoir leurs microsatellites et leurs missions satellitaires. Le CNES met également à leur disposition un segment sol dédié. Pour le développement de ce référentiel, le CNES s’était appuyé sur les 2 partenaires Airbus (Astrium à l’époque) et Thalès Alenia Space (Alcatel à l’époque) sous forme de partenariat. Ces maîtres d’œuvre ont ensuite pu utiliser le référentiel pour leurs propres missions.

Pour ses propres missions, le CNES avait la maîtrise d’œuvre des satellites utilisant la filière et s’est appuyé sur des PME pour en faire réaliser l’assemblage, intégration et tests AIT dans ses murs.