De nombreux satellites traquent le réchauffement climatique. Complétées par les mesures terrestres, les données spatiales permettent de calculer la température moyenne, mesurer les gaz à effet de serre, observer les nuages et les courants océaniques pour mieux anticiper le climat futur. Quant aux conséquences du réchauffement sur les écosystèmes et les populations, elles sont aussi scrutées depuis l’espace.

Le réchauffement climatique mesuré depuis l’espace

+1,1 °C. C’est la hausse de température à la surface du globe enregistrée entre 1850-1900 et 2011-2020 d’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la référence mondiale sur le climat.

Mais savez-vous comment est établie cette mesure du réchauffement climatique ? Les experts comparent les enregistrements historiques (les stations météo) aux mesures des instruments modernes (depuis les années 1980). Grâce aux nombreux capteurs désormais disponibles, la température de la Terre n’a jamais été aussi bien mesurée.

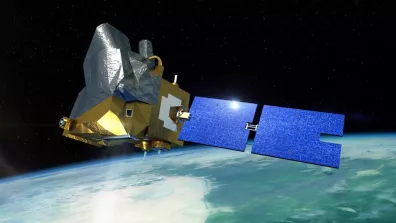

Les scientifiques combinent les enregistrements des stations météo à terre, des capteurs embarqués sur des navires ou bouées… et des satellites. En particulier, le capteur IASI (développé chez nous, au CNES, en coopération avec EUMETSAT) sonde la température de l’atmosphère et de la surface depuis 2006. À bord des satellites météo européen Metop-A, B et C, cet instrument est un outil clef pour observer l’impact des changements climatiques dans l’atmosphère. Son successeur, IASI-NG, fera de même à partir de 2026… et jusqu’en 2046.

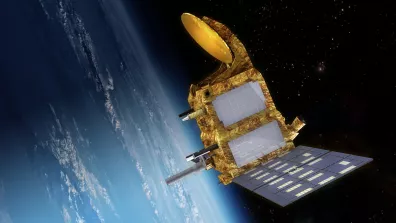

Sentinel-3A et 3B – pour lesquels nous apportons notre expertise – participent également à cet effort international. Placés en orbite en 2016 et 2018, ces satellites européens mesurent chaque jour la température à la surface de notre planète, à chaque km.

Quand le climat se réchauffe à cause de l’humain

Le climat, c’est-à-dire les conditions météo observées sur une longue période, varie. Des cycles naturels ont toujours été observés à l’échelle de milliers voire de dizaines de milliers d’années. Mais depuis le début de l’ère industrielle (au 19e siècle), un réchauffement global très rapide est observé.

Les scientifiques sont unanimes : il s’explique par les activités humaines. La combustion de pétrole dans les véhicules, les activités industrielles ou l’agriculture sont des activités qui émettent des gaz et de petites particules. Cela modifie le cycle naturel du climat : par exemple, les gaz à effet de serre (GES) tels que le dioxyde de carbone (C02) ou le méthane (CH4) agissent comme le toit d’une serre en réchauffant la surface de la planète. Les facteurs naturels influençant le climat (éruptions volcaniques, variations de l’orbite terrestre, etc.) n’ont joué qu’un rôle minime dans le réchauffement enregistré depuis 1850.

Alimentée par les rayons chauds du Soleil, la machine climatique comporte différents réservoirs. Par exemple, l’atmosphère conserve la chaleur grâce à l’effet de serre. Mais les mers, forêts et glaces contribuent aussi au climat de la Terre. Les océans emmagasinent la chaleur et la redistribuent au gré des courants, les forêts absorbent le CO2 et les glaces réfléchissent les rayons du Soleil.

Mieux comprendre le climat pour anticiper le réchauffement

Grâce aux satellites, les scientifiques scrutent chacun de ces réservoirs pour mieux comprendre le climat. Ils sont l’instrument parfait pour couvrir l’ensemble de la Terre ! L’Union européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA) l’ont d’ailleurs compris : depuis 2001, le programme Copernicus regroupe et gère des moyens d’observation et de surveillance de la Terre qui ont permis de grandes avancées dans l’étude du climat.

Toutes ces données alimentent les modèles de climat utilisés par le GIEC. À la manière des modèles météo, ces simulations sur ordinateur servent notamment à anticiper le climat futur… mais aussi à comprendre les retombées de nos activités et limiter leur impact. En 2023, la France a souligné son engagement pour le climat en augmentant de 26% sa contribution au domaine de l’observation de la Terre auprès de l’agence spatiale européenne (ESA).

Zoom sur ces satellites qui permettent de mieux comprendre le climat :

Les activités humaines émettent des GES à l’origine du changement climatique actuel. Ce sondeur infrarouge analyse la superposition des ondes dans l’atmosphère pour en déduire la quantité de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O), des GES. Dans les futurs satellites météorologiques Metop-SG-A, son successeur IASI-NG offrira des mesures encore plus précises. Le satellite franco-allemand Merlin, avec un lancement en 2028, sera quant à lui le spécialiste du méthane. Développé par l’agence spatiale allemande et le CNES, il doit permettre non seulement de mesurer précisément la quantité de méthane dans l’atmosphère mais aussi d’identifier les sources d’émission de méthane sur Terre.

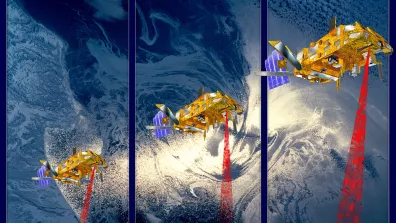

D’origine naturelle ou humaine, les aérosols – de petites particules en suspension dans l’air – réfléchissent les rayons du Soleil. Un satellite franco-américain lancé en 2006 s’est consacré à l’étude de l’influence des aérosols et des nuages sur le climat : CALIPSO. Il possédait 3 instruments différents qui lui permettent de mesurer à la fois l’épaisseur des couches de nuages et d’aérosols, leur répartition horizontale et la façon dont ils se superposent. Désorbité en 2023, CALIPSO cède sa place à une nouvelle génération de satellites, qui seront développés dans le cadre du programme AOS (Atmosphere Observing System). Le CNES y contribuera, notamment via la mission C2OMODO. A l’aide de deux radiomètres micro-ondes, cette mission permettra d’améliorer nos connaissances sur le cycle de l’eau de de l’énergie… et donc du climat.

Le rôle des courants océaniques, qui transportent de la chaleur et du CO2 sur l’ensemble de la planète, a été mis en évidence par 30 ans d’observation spatiale des océans. Le CNES et la NASA ont développé conjointement les missions Topex/Poséidon (1993) puis la famille des satellites JASON (depuis 2001). Le but : mesurer le relief des océans (on parle d’altimétrie), un indicateur des courants. Depuis 2009, le satellite européen SMOS enregistre la concentration en sel des océans, un autre indicateur de la circulation des eaux. Plus récemment, CFOSAT – développé par le CNES et l’agence spatiale chinoise – étudie depuis 2018 la hauteur des vagues. Un paramètre crucial : plus la mer est agitée, plus l’océan stocke en profondeur l’excédent de chaleur lié à l’effet de serre. Enfin, le satellite SWOT, développé conjointement par le CNES et la NASA et lancé en 2022, apporte des observations inédites pour comprendre les circulations océaniques à moyenne échelle. L’océan est le premier régulateur du climat : il a absorbé à lui seul 93 % de l’excès de chaleur induit par les activités humaines.

Les réservoirs de carbone sous haute surveillance

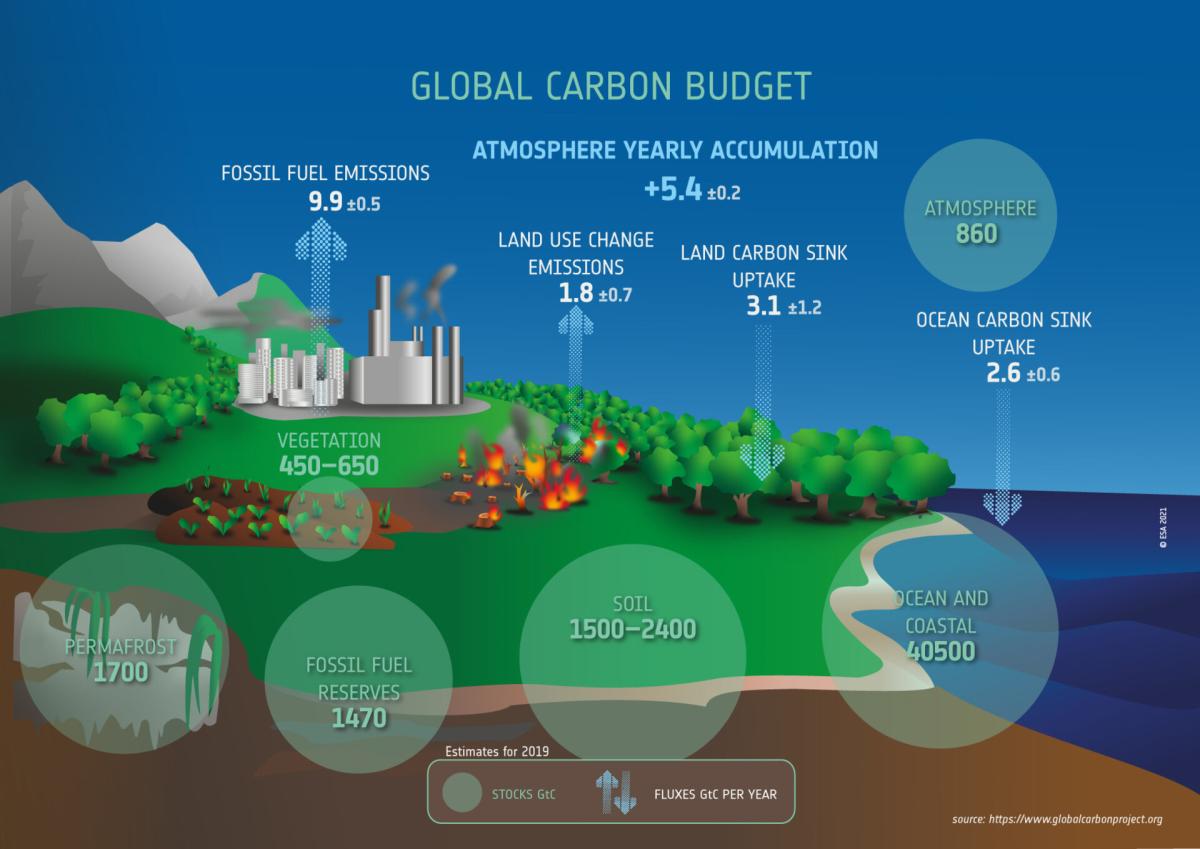

L’une des autres missions des programmes spatiaux est le suivi des stocks de carbone. On trouve le carbone partout sur la planète, sous différentes formes : gazeux dans l’atmosphère, notamment sous forme de CO2 et CH4, des GES. Mais il entre aussi dans la constitution des végétaux vivants ou morts, se retrouve donc dans les sols forestiers et est dissous dans les océans. Les forêts et océans stockent donc le carbone, on parle de puits de carbone. On estime que la moitié des émissions issues des activités humaines est absorbée par les puits de carbone.

Mais les sources et puits de carbone sont encore mal connus à l’échelle du globe. Développé par le CNES en coopération avec l’Agence spatiale britannique (UKSA), le microsatellite MicroCarb doit mesurer avec une précision inédite les puits et les sources de carbone à l’échelle mondiale. Première mission spatiale européenne de suivi du carbone, ce démonstrateur technologique ouvre la voie aux futurs missions opérationnelles comme CO2M, mission du programme Copernicus.

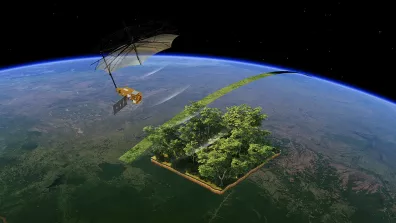

Quant au satellite Biomass, il a permis à l’ESA de placer les forêts sous haute surveillance depuis 2024. Grâce à son instrument radar, le satellite placé à 630 km d’altitude évalue la biomasse forestière, c’est-à-dire les quantités de feuilles, branches, troncs et racines présents dans les forêts. Il estime ainsi le stock de carbone forestier. Biomass est le premier satellite capable de mesurer aussi loin à travers les feuilles. Il complète les données de nombreuses missions d’observation de la Terre – Sentinel-1A, Sentinel-2A et 2B, la série Spot, Pléiades Neo et Venµs – qui permettent de réaliser des cartes des forêts du monde entier.

Surveiller les conséquences du réchauffement climatique

Malgré les avancées majeures dans la compréhension du climat, malgré les cris d’alarme des scientifiques et experts… Le changement climatique est en cours et ne s’arrêtera pas. Ses conséquences sont déjà visibles, même depuis l’espace !

Exemple phare : la hausse du niveau des mers. Les satellites d’altimétrie successifs (Topex/Poséidon, Jason, Sentinel-6, SWOT) scrutent attentivement le niveau des mers. Ces missions altimétriques – reposant sur l’émission et l’enregistrement de l’écho d’un signal radar – ont révolutionné la connaissance des océans. Elles offrent une mesure de la hauteur des océans du monde entier à moins de 1 cm, une précision inégalée. Depuis 2013, le satellite franco-indien SARAL/AltiKa complète ces données à un niveau de détail (on parle de résolution) encore plus important.

-

20 cm

L'élévation du niveau moyen de la mer entre 1901 et 2018

-

3,7 mm

La vitesse de la hausse du niveau des mers par an depuis 2006

Qui dit réchauffement dit fonte des glaces… Banquises, glaciers, neige, sols gelés, tous subissent de plein fouet les effets de la hausse de la température globale. La superficie des surfaces gelées diminue, elles reflètent donc moins les rayons du Soleil ce qui a pour conséquence d’augmenter la chaleur emmagasinée par la Terre… Un cercle infernal !

Consciente de cet enjeu important, la communauté spatiale dédie des missions à la surveillance de la cryosphère, c’est-à-dire toutes ces parties de la Terre où l’eau est gelée. Les fontes spectaculaires de la banquise arctique en été ou des calottes polaires sont observées par les satellites d’observation comme l’européen Envisat ou le canadien Radarsat.

Enfin, depuis 2010, la mission Cryosat-2 est dédiée aux glaces polaires. Grâce à un instrument novateur fabriqué en France, l’épaisseur des banquises et calottes sont mesurées depuis l’espace au centimètre près. Résultat : les données ont révélé une perte de 76 milliards de tonnes de glace par an en Alaska au cours de la dernière décennie. Sans aucun doute, chacun – entreprises, décideurs et citoyens – doit se mobiliser pour atténuer le réchauffement climatique en cours.

Quizz

Le climat mondial s’équilibre entre plusieurs compartiments terrestres. Lesquels sont scrutés par satellite ?