Gaz, aérosols et particules fines polluent l’air que nous respirons. Ils sont émis par des sources naturelles mais aussi par les activités humaines et représentent un problème sanitaire et environnemental. Grâce aux instruments embarqués à bord des satellites, la concentration, source ou encore dispersion des polluants sont sous haute surveillance.

Mesurer la pollution depuis l’espace

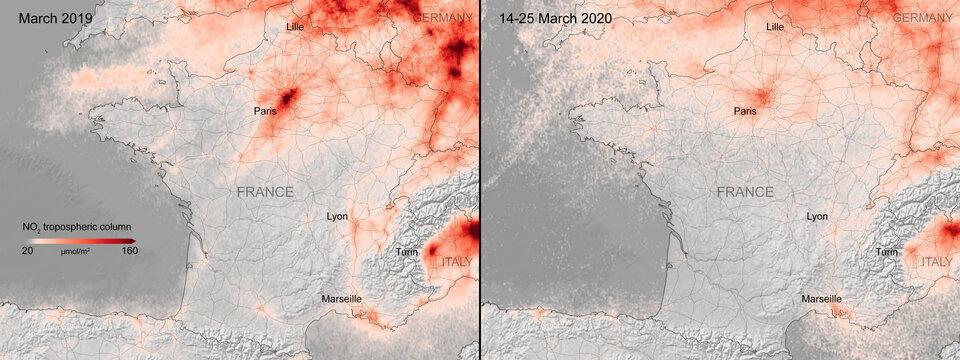

En 2020, le monde vit un phénomène sans précédent : une partie de l’humanité est mise à l’arrêt, confinée pour limiter la propagation du Covid-19. À 800 km d’altitude, le satellite Sentinel-5P du programme européen Copernicus mesure alors un phénomène inédit : une baisse importante de la pollution de l’air. À Paris, Madrid, Milan ou Rome, les niveaux de dioxyde d’azote – un polluant émis par le chauffage, certaines industries et l’épandage d’engrais – chutent de 30% en mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 grâce au ralentissement des activités humaines.

Dès 1978, de premiers satellites scrutent la pollution de l’air : le satellite TOMS-EP de la NASA, l’agence spatiale américaine, repère la formation d’un trou dans la couche d’ozone, cette couche gazeuse qui nous protège des rayons UV nocifs du Soleil. Pour cela, des instruments de mesure appelés spectromètres sont embarqués à bord.

Penchons-nous sur leur fonctionnement. Notre planète est entourée d’une atmosphère, une enveloppe qui contient des gaz, de la vapeur d’eau (par exemple sous forme de nuages), des particules... Lorsque la lumière du Soleil la traverse, elle interagit avec tous ces éléments. Chacun d’entre eux diffuse la lumière à sa manière, sous sa propre signature. Les spectromètres sont capables de mesurer cette signature et ainsi reconnaitre les éléments. Résultat : la concentration des différents polluants gazeux est évaluée en fonction de l’altitude.

Des émissions naturelles ou d’origine humaine

Savez-vous ce qui constitue la pollution atmosphérique ?

- Certains gaz, comme le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, l’ozone, l’ammoniac ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques.

- Les poussières ou aérosols, aussi appelés particules fines.

Il existe plusieurs cas de figure à l'origine de la pollution de l'air. D’origine naturelle, les polluants sont émis lors d’éruptions volcaniques, de tempêtes de sable ou encore d’incendie de forêts. Mais une grande partie de la pollution de l’air s’explique par les activités humaines : les industries, les transports, l’agriculture ou encore les cheminées rejettent ces gaz et poussières dans l’atmosphère, parfois dans de grandes quantités. Ils y restent alors pendant des mois, portés au grès des vents et pluies.

Le rôle des satellites sentinelles est alors fondamental. Lorsqu’on connaît la dispersion des polluants, leur nature ou encore les pics de pollution, on peut prendre des mesures de prévention. Rappelez-vous par exemple le trou dans la couche d’ozone, détecté par satellite en 1978 : grâce aux interdictions mises en place visant certaines substances chimiques nocives, le trou est en train de se résorber.

En s’inspirant de la prévision météo, l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne ont lancé en 2001 l’initiative de surveillance globale baptisée Copernicus. Elle rassemble les données des satellites environnementaux mais aussi d’instruments sur Terre pour obtenir une vue globale de l’état de notre planète. L’intérêt ? Copernicus a par exemple donné naissance à CAMS (Copernicus Atmospheric Monitoring Service). Grâce notamment aux données du spectromètre IASI du CNES, CAMS fournit chaque jour des prévisions de concentrations de monoxyde de carbone et d’aérosols pour toute la planète.

Fabrication d’engrais, élevage intensif et feux de forêt

Une autre information est cruciale pour lutter contre la pollution de l’air : connaître la source de la pollution. Grâce aux données collectées par IASI entre 2008 et 2016, une équipe de scientifiques franco-belges a élaboré en 2018 la première carte mondiale des émissions d’ammoniac, au kilomètre près. 248 sources ponctuelles d’émissions ont été identifiées, dont les deux tiers étaient passées sous les radars jusqu’à présent. Excepté une source d’origine naturelle en Tanzanie, elles ont toutes été reliées aux activités humaines… 130 sources sont des usines de fabrication d’ammoniac comme engrais et 83 sont des zones d’élevage intensif (les déjections d’animaux émettent de l’ammoniac).

De vastes zones d’émissions, comme la vallée du Gange en Inde, comportent également des zones d’épandage d’engrais, d’agriculture intensive ou encore de nombreuses usines de production d’engrais. Une fois dans l’air, l’ammoniac interagit avec les autres composants pour former des particules fines qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires.

Les sources naturelles de polluants n’échappent pas non plus aux yeux de IASI. À bord des satellites MetOp, les spectromètres observent les effets d’incendies au Portugal et en Espagne jusqu’à plus de 6500 km ! En 2017, lors de ces feux de forêts, du monoxyde de carbone est relâché dans l’atmosphère. Il est emporté par l’ouragan Ophelia puis les vents d’Ouest, et survole la Bretagne, le Royaume-Uni, la Norvège et atteint même la mer Caspienne.

Quant au dioxyde de soufre et aux cendres libérés lors d’éruptions volcaniques, ils sont aussi surveillés. Suite au réveil du volcan Eyjafjöll en Islande en 2010, les équipes françaises du laboratoire de recherche LATMOS en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles ont développé un système d'alerte basé sur le suivi des panaches des cendres volcaniques par IASI. Aujourd'hui, ces données contribuent au projet SACS (Support to Aviation Control Service) à destination des compagnies aériennes pour délivrer des alertes en temps réel. Un atout de taille pour la sécurité du trafic aérien.

Quizz

Quels sont les polluants détectés par notre spectromètre IASI ?

Plusieurs réponses possibles