Sous l’effet du changement climatique et de la densification de population, la ressource en eau se raréfie, particulièrement dans les régions arides. Le spatial est un allié de taille pour mieux gérer cette précieuse ressource. Des missions satellites mesurent le niveau des rivières, lacs et même des nappes souterraines.

L’eau depuis l’espace : l’hydrologie spatiale

Chaque jour, nous utilisons de l’eau douce pour boire, nous laver, arroser les plantes qui nous nourrissent, fabriquer des biens, produire de l’énergie… Bref, elle est indispensable à la vie ! Depuis l’espace, les satellites surveillent ce bien précieux. Grâce aux satellites européens d’observation de la Terre Sentinel-1, Sentinel-2 et TanDEM-X, il est possible d’accéder en un clic au niveau des lacs de barrage dans différentes régions du monde, dont la France. Conçue par nous, au CNES, et plusieurs partenaires, la solution Stock Water permet aux autorités publiques de surveiller le volume d’eau douce stocké.

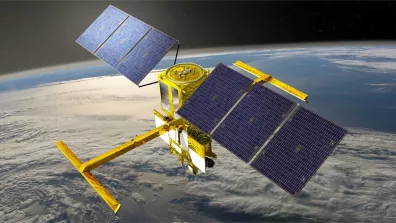

Et les autres réservoirs continentaux ne sont pas en reste : en 2022, une véritable révolution s’opère en hydrologie (l’étude de l’eau) avec le lancement du satellite franco-américain SWOT. Grâce au radar qu’il embarque, SWOT est le premier satellite à pouvoir mesurer le niveau d’eau des lacs et des fleuves. Cette mission menée avec la NASA, l’agence spatiale américaine, offre un suivi indispensable de la variation de ces stocks d’eau douce, selon les saisons ou les quantités d’eau que nous y puisons.

La mission SWOT, c’est…

-

90%

des eaux de surface de la Terre mesurées

-

10 cm

précision des mesures de hauteur d’eau

-

891 km

altitude du satellite

-

30 millions

de lacs dans le monde surveillés

Le spatial est indispensable pour cartographier les ressources en eau douce partout dans le monde. Qui d’autre qu’un satellite est capable de faire le tour de la Terre en quelques heures ou jours tout en récoltant un torrent d’informations ? Plusieurs familles de satellites s’y attellent : observation des eaux continentales avec Sentinel-1, Sentinel-2 et SWOT, observation de l’humidité avec SMOS, des stocks d’eau dont ceux dans les nappes phréatiques avec GRACE, etc.

Toutes ces missions fournissent des mesures homogènes et régulières sur toute la planète et complètent les données récoltées sur terre à l’aide de sondes dans les cours d’eau ou les forages. Pour ces missions spatiales, nous mobilisons d’importantes ressources techniques et scientifiques, fédère la communauté scientifique et veille à leur bon déroulement. Nous nous impliquons également dans le développement d’outils opérationnels reposant sur ces données spatiales.

Cartographier les nappes phréatiques

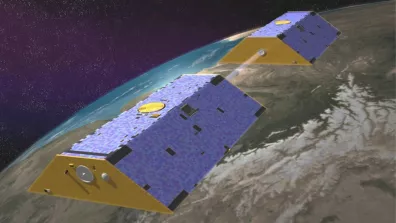

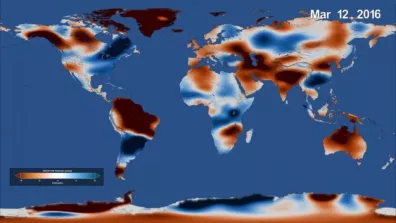

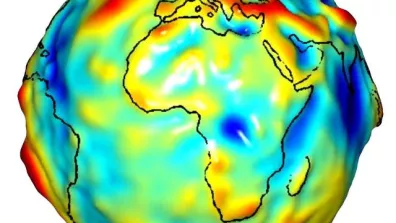

Cela peut paraitre fou, mais il est même possible de mesurer les quantités d’eau des nappes souterraines depuis l’espace. C’est la mission, entre autres, des satellites GRACE (2002) et GRACE Follow-on (2018) de la NASA et du Centre allemand de recherche sur les sciences de la Terre GFZ. Même à près de 450 km d’altitude, ces satellites sont attirés par la Terre en raison de sa masse importante : c’est l’effet de gravité.

Or les masses d’eau, y compris souterraines, font varier la gravité, ce qui entraine une légère modification de la trajectoire des satellites qui composent la mission GRACE. C’est précisément cette déviation – de quelques dizaines de mètres – qui permet d’estimer les variations de volume des nappes souterraines.

Grâce aux données GRACE, une équipe de recherche américaine a mis le doigt sur un point majeur : le pompage des eaux souterraines pour irriguer les cultures appauvrit fortement les réserves souterraines dans de nombreuses régions du monde (nord de l’Inde, nord et nord-ouest de la Chine, Moyen-Orient, etc.). Le futur des missions gravimétriques est déjà en marche du côté européen avec la préparation de la mission NGGM-MAGIC qui apportera une meilleure précision dans le suivi des stocks d’eau.

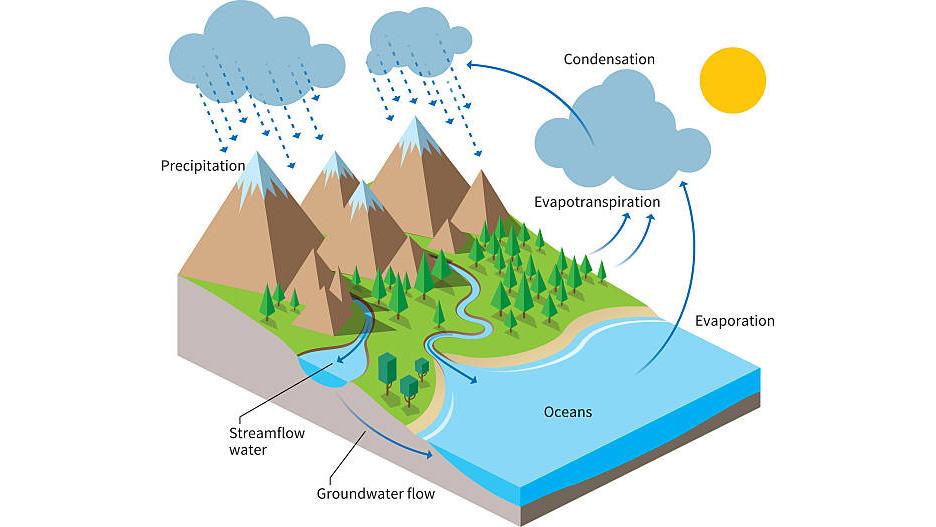

Si la quantité d’eau douce sur Terre est théoriquement suffisante pour répondre aux besoins de l’humanité, sa répartition est inégale : elle varie en fonction des saisons et des régions. Et les écarts se creusent avec les activités humaines qui perturbent le cycle naturel de l’eau. Les missions GRACE ont montré que le pompage des eaux souterraines diminue leur niveau. Nous déforestons des forêts entières, ce qui stoppe la transpiration des plantes. Et nos activités génèrent des gaz à effet de serre à l’origine d’un changement climatique.

Ce réchauffement de l’atmosphère a de nombreux impacts sur le cycle de l’eau : les pluies sont plus intenses, des régions entières s’assèchent, les glaciers fondent… Résultat : 4 milliards de personnes subissent chaque année une grave pénurie d’eau durant au moins un mois.

Une agriculture durable grâce au spatial

Bien gérer et connaitre la ressource est primordial pour que l’ensemble de l’humanité puisse accéder à l’eau. Cela passe notamment par le monde agricole. L’eau est en effet indispensable pour nourrir 8 milliards d’êtres humains – 10 milliards en 2050. 70% de l’eau utilisée dans le monde sert à l’irrigation, 22% aux industries et 8 % aux usages domestiques. Les satellites nous aident à faire face à la raréfaction de l’eau et à mieux maitriser notre consommation. Par exemple, l'application Sat-irr croise les données satellite et météo pour indiquer aux agriculteurs où, quand et combien arroser pour optimiser l’usage de l’eau.

Les satellites d’observation sont particulièrement précieux au monde agricole. Les données des Sentinel 1 et 2 sont utilisées au sein du projet Space4Irrig financé par le CNES. L’objectif ? S’appuyer sur les images satellites pour suivre les pratiques agricoles : quel est le type de culture, comment la parcelle est-elle irriguée, etc. Grâce à ce diagnostic, les agriculteurs peuvent par exemple choisir d’implanter une culture moins consommatrice d’eau, et les gestionnaires d’eau modifier les politiques publiques.

À partir de 2025, le satellite franco-indien TRISHNA va compléter ces données : en mesurant la température de la surface de la Terre à 760 km d’altitude, TRISHNA sera en mesure d’évaluer l’état des plantes. Ont-elles soif (la température est élevée) ? Vont-elles souffrir du gel ? Les réponses à ces questions sont cruciales au monde agricole.

Enfin, la panoplie des satellites au service de la gestion de l’eau douce ne serait pas complète sans SMOS. Ce satellite européen, lancé en 2009 sous la responsabilité de l'Agence spatiale européenne (ESA), du CNES et du Centre pour le développement industriel et technique en Espagne, embarque un radiomètre qui mesure les ondes électromagnétiques émises par la surface de la Terre.

Ces ondes sont très sensibles à l’eau : SMOS mesure ainsi l’humidité des sols, le contenu en eau des premiers centimètres du sol. Cette mesure est clé dans le cycle de l’eau, car l’humidité des sols conditionne l’évaporation, l’infiltration et l’écoulement de l’eau. Les données de SMOS sont utilisées pour améliorer la précision des prévisions météorologiques, et mieux évaluer les risques de sécheresse contribuant ainsi à une meilleure gestion des ressources en eau.

Quizz

Quel est l’intérêt de surveiller les niveaux d’eau douce par satellite ?