Plantes, animaux, champignons… Affectés par les activités humaines, les êtres vivants déclinent très rapidement. Les satellites sont les seuls capables de fournir des mesures régulières, vastes et en temps réel de différentes dimensions de la biodiversité : suivi de la déforestation, santé des végétaux ou encore migration de la faune sauvage.

-

30%

de surface terrestre mondiale recouverte de forêts

-

4 milliards

d’hectares de forêts dans le monde

Les satellites au chevet des forêts…

Depuis 1990, en moyenne 178 millions d’hectares de forêt – soit 3 fois la France – sont perdus chaque année dans le monde en raison de la déforestation. Les forêts sont pourtant un immense réservoir de biodiversité : elles accueillent 80% des espèces d’animaux, plantes et insectes que compte la planète. Elles fournissent aussi de nombreuses ressources (bois de construction, cellulose pour le papier, bois de chauffage) dont dépendent 1,6 milliards de personnes dans le monde. Ajoutons à cela leur rôle majeur dans la régulation du climat et de l’eau… Il est de notre devoir de mieux les connaitre pour les protéger.

Les satellites sont pour cela d’une aide précieuse. Quelle est la surface de la forêt ? Quelles zones sont affectées par les incendies ou la déforestation ? Quel est l’état de santé des végétaux ? Mesurer ces paramètres sur le terrain est un véritable travail de fourmi… Grâce aux données spatiales, il est possible de réaliser des cartes des forêts du monde entier depuis les années 90. Les différents satellites d’observation européens (Sentinel-1A, Sentinel-2A et 2B, la série SPOT et Pléiades Neo) fournissent les images radars et optiques utilisées pour réaliser ces cartographies forestières et suivre l’état des forêts au fil des ans. Quant au microsatellite Venµs, équipé d’une caméra fournie par le CNES, il suit les variations quotidiennes du développement et de l’état du feuillage des arbres.

…et des animaux sauvages

Impossible d’évoquer la préservation de la biodiversité sans penser à eux : les animaux. Comme les forêts, la faune sauvage est en danger. Selon le WWF, les populations d’espèces sauvages (mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens) ont diminué de 69% entre 1970 et 2020. En cause ?

- Les changements d’usage des terres (perte d’habitats par déforestation, artificialisation des sols…)

- Les pratiques agricoles intensives (désherbants, produits phytosanitaires…)

- Les effets du changement climatique

- Les pollutions

- Les espèces exotiques envahissantes

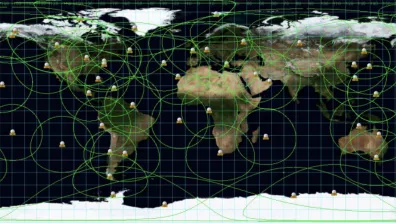

Le programme satellite phare des animaux sauvages est Argos. Créé en 1978 à l’initiative du CNES, la NASA et l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, le programme a déjà permis de suivre plus de 300 000 animaux sauvages – oiseaux, mammifères terrestres et marins et poissons.

Les petites balises Argos (pesant 2 g pour les plus petites) sont fixées à l’aide d’un collier ou d’une bague sur les animaux. Elles communiquent par liaison radio avec 9 satellites en orbite entre 650 et 850 km au-dessus de nous. Grâce au système, il est possible de suivre les déplacements, la température corporelle ou encore le rythme cardiaque des animaux. Combien de km parcourent les animaux chaque jour ? Quelle direction prennent-ils ? S’arrêtent-ils pendant leur migration ? Combinées aux cartes forestières ou aux données météorologiques, les données Argos permettent d’évaluer l’impact de la déforestation et/ou du changement climatique sur la migration par exemple.

Les données spatiales au service de la société

Pour documenter de façon harmonisée l’état et l’évolution de la biodiversité, 21 indicateurs internationaux ont été fixés. On les appelle les variables essentielles de biodiversité. Et 9 d’entre-elles reposent sur des données spatiales, comme la distribution des espèces, leurs mouvements ou encore la répartition du couvert végétal.

Les satellites offrent une vision imprenable de la planète, ils sont devenus de précieux alliés de la biodiversité grâce à leurs capacités à :

- Fournir des observations régulières et continues pendant plusieurs années

- Analyser des étendues très vastes, parfois inaccessibles

- Observer à différentes échelles : de moins d’1 m jusqu’à des milliers d’hectares

- Observer en temps réel et de façon quasi permanente

La plupart des données récoltées par les satellites du CNES ou l’ESA sont en accès libre et utilisées par les scientifiques, pouvoirs publics, entreprises et citoyens.

Concernant les forêts, l’enjeu est de trouver un équilibre entre économie et écologie. Il est inimaginable de stopper l’exploitation forestière ou l’agriculture, mais les niveaux actuels de déforestation des forêts tropicales – l’équivalent d’un stade de football toutes les 2 secondes – menacent gravement la biodiversité.

Grâce aux données des satellites Sentinel, le programme TropiSCO, co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le CNES, fournit un système de détection en temps quasi réel de la déforestation en zone tropicale. Il permet aux acteurs locaux d’intervenir, alerter l’opinion publique et lutter contre la déforestation. Ce que le programme a révélé ? La dégradation de la forêt amazonienne liée à l’orpaillage au Suriname et Guyane française, les coupes illégales de bois à la frontière entre le Laos et le Vietnam ou encore les exploitations illégales de bois dans les parcs nationaux du Gabon.

En France, le CNES et l’Office national des forêts (ONF) ont signé un accord-cadre en 2018 qui met la science spatiale au service des forêts. Grâce aux plans de gestion forestière, un juste équilibre est maintenu entre les services rendus par les forêts et la préservation de la biodiversité.

Enfin, le programme d'accompagnement Connect by CNES met à disposition des entrepreneurs les données spatiales. La start-up Wildsense s’appuie ainsi sur le traitement d’images satellites pour vérifier et surveiller les projets de reforestation à distance. La société Kanop aide, elle, les acteurs forestiers à évaluer la capacité de leurs parcelles à stocker du carbone.

Et le CNES prépare déjà l’avenir. Grâce aux satellites Argos-Néo et Kinéis, le nombre d’animaux suivis simultanément va être multiplié par 100, et la fréquence des mesures va s’accélérer. Dès 2027, les images infrarouge thermique acquises par le capteur franco-indien TRISHNA permettront également d’observer la qualité des eaux continentales et côtières, berceaux d’une proportion considérable de la biodiversité mondiale.

Quizz

Comment un satellite d’observation de la Terre peut-il « voir » à travers les feuilles d’une forêt ?