Entre septembre et octobre 2025, l’Airbus A310 Zero G de Novespace (filiale du CNES qui opère les vols) a enchaîné les paraboles au-dessus du golfe de Gascogne lors de sa 69e campagne de vols paraboliques. À son bord, des scientifiques internationaux ont effectué des recherches dans des conditions proches de l’impesanteur. Parmi eux, une équipe venue de l’Université de médecine et de sciences de la santé Mohamed Bin Rashid de Dubaï. Leur objectif : comprendre comment l’alternance de micropesanteur et d'hyperpesanteur influence les interactions entre le cœur et le système postural.

Cette expérience médicale inédite a été accompagnée par le Cadmos (le Centre d’aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales) du CNES.

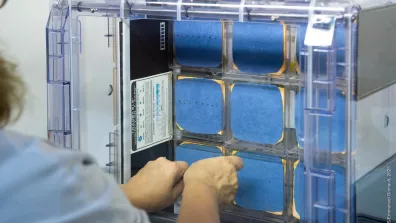

Basé à Toulouse, le Cadmos représente un maillon essentiel de la chaîne spatiale française. Situé entre la recherche, l’industrie et les opérations spatiales, il permet de concrétiser des idées scientifiques ou technologiques en expériences en micropesanteur. Il conçoit, prépare et suit les expériences, que ce soit lors de campagnes de vols paraboliques ou à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Le Cadmos applique les directives issues des relations internationales du CNES et de ses partenariats avec d’autres agences. Comme un chef d'orchestre, nos équipes composent avec les chercheurs des expériences qui leur permettront d’expérimenter en prenant en compte les contraintes de sécurité imposées par les vols paraboliques.

- responsable de l’activité vols paraboliques au CNES

Une coopération européenne exemplaire

Les vols paraboliques européens sont aujourd’hui un modèle de coopération scientifique. L’activité repose sur un partenariat étroit entre le CNES, l’ESA (agence spatiale européenne) et le DLR (centre aérospatial allemand). « Cette collaboration fonctionne de manière absolument remarquable, souligne Sébastien Rouquette. C’est une plateforme d’essais partagée dans un véritable esprit d’unité. » Chaque partenaire assure environ un tiers de l’activité. Ce partage équilibré garantit la pérennité du programme européen de vols paraboliques. Un modèle unique : ailleurs dans le monde, d’autres pays, les campagnes sont régulièrement confiées à des opérateurs privés ou réservées au tourisme spatial.

La science comme langage commun

Historiquement, le CNES a bâti des partenariats forts avec la Russie pour les vols habités et avec les États-Unis pour les sciences de la matière. Ces coopérations, parfois anciennes de plusieurs décennies, se sont interrompues récemment, en raison des contextes politiques. Malgré cela, la dynamique internationale reste bien vivante. Les Émirats arabes unis, à travers leur université partenaire, font partie des nouveaux acteurs intéressés par les recherches en micropesanteur. D’autres discussions existent également avec l’Inde, qui montre un intérêt croissant pour les vols paraboliques scientifiques.

Ces nouveaux partenariats illustrent la dimension mondiale de la recherche spatiale, où la micropesanteur devient un terrain d’expérimentation commun pour mieux comprendre la physiologie humaine, la physique des matériaux ou le comportement des fluides. Et si les campagnes de vols paraboliques permettent de tester rapidement de nouvelles idées, les expériences les plus prometteuses sont ensuite adaptées pour un séjour prolongé dans l’espace.

Le rôle du Cadmos consiste à assurer la continuité entre la recherche au sol et celle menée à bord de l’ISS. Son expertise se révèle d’autant plus cruciale que les vols habités et la recherche en orbite connaissent un renouveau avec de nouveaux défis (Lune, stations privées, etc.). Lors de la mission Epsilon de Sophie Adenot, par exemple, le centre toulousain a préparé et suivi plusieurs expériences sur les sciences de la vie et la physiologie humaine, démontrant une fois de plus son expertise dans la gestion opérationnelle et le suivi scientifique en temps réel. Mais contrairement à une idée reçue, les expérimentations en orbite coordonnées par le Cadmos ne sont pas uniquement confiées aux astronautes français : toute équipe séjournant à bord de l’ISS peut déployer l’un des dispositifs élaborés à Toulouse.

Malgré les distances, les frontières et les tensions du monde, la recherche en micropesanteur demeure un espace de dialogue et de coopération pacifique. Chaque vol, chaque expérience partagée, rappelle que la science — qu’elle s’élance dans le ciel ou dans l’espace — est un véritable trait d’union entre les nations.