La fusée Diamant-A, lanceur français issu d’un programme militaire, a fait entrer la France dans le club, très fermé à l’époque, des états maîtrisant l’accès à l’espace. C’était en novembre 1965. Un moment et une époque historiques que commente Christian Lardier, Président de l’Institut français d’Histoire de l’espace.

Christian Lardier a été journaliste pour Aviation Magazine puis Air & Cosmos, dont il a dirigé la rubrique espace entre 1994 et 2012. Il est l’un des cofondateurs de l’Institut français d’Histoire de l’espace en 1999. Il en a été le président de 2007 à 2019, et a repris un nouveau mandat en 2025.

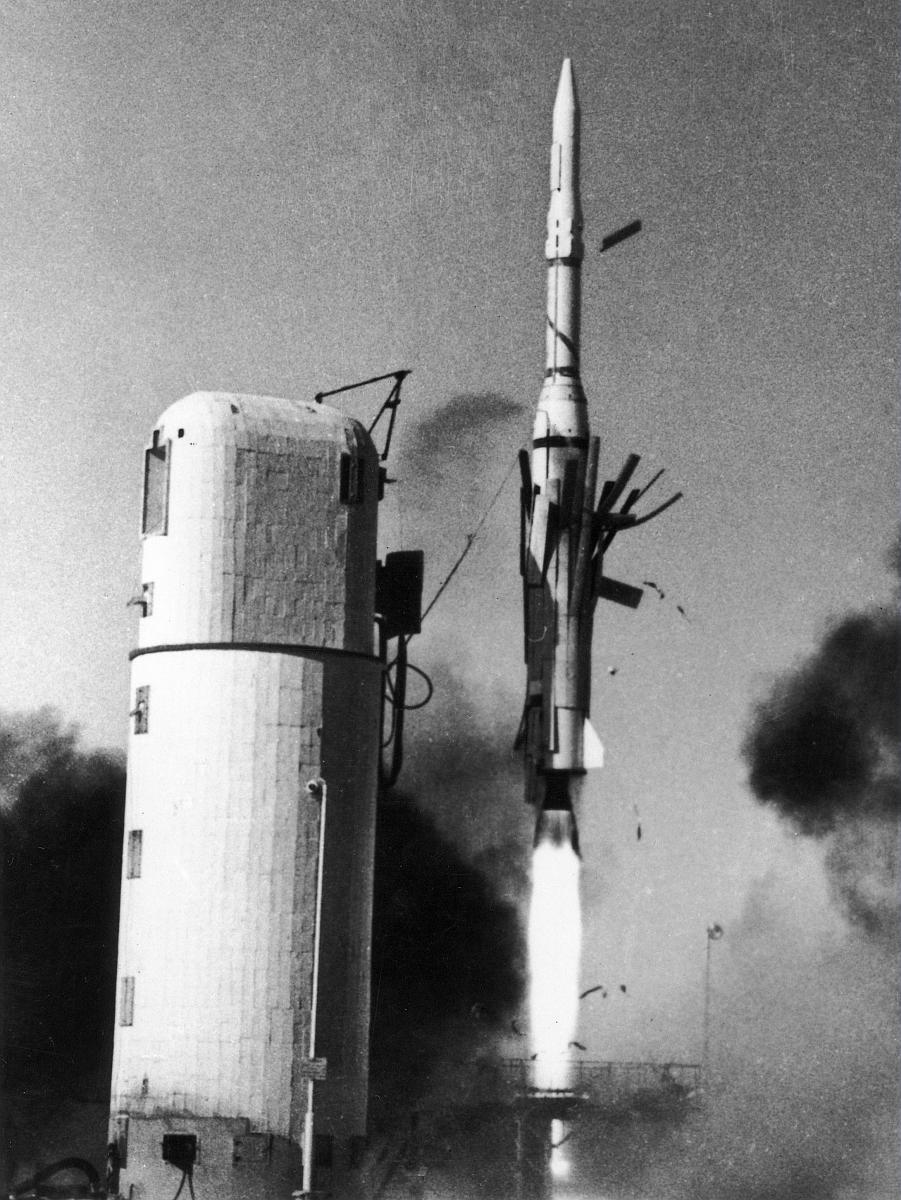

26 novembre 1965 : la fusée Diamant s’élance de la base d’Hammaguir, en Algérie*. « C’était un événement, l’histoire s’écrivait. La France devenait la 3e puissance spatiale, derrière l’URSS et les États-Unis. Toute la presse en parlait : télévision, radio, presse quotidienne. J’ai gardé tous les journaux de l’époque ! » Même s’il n’avait que 13 ans à l’époque, Christian Lardier se souvient bien de ce jour. « J’avais découvert le monde du spatial en mars de la même année avec Alexeï Leonov, réalisant la première sortie extravéhiculaire de l’histoire. Ça a été l’électrochoc pour moi. Puis ce tir de la fusée française… » Un moment historique à une époque où le spatial était en pleine effervescence. « Cela ne faisait finalement que 8 ans que Spoutnik avait été lancé ! »

* L'Algérie acquiert son indépendance en 1962, mais les accords d'Évian signés cette année-là ne prévoient la cessation d'activité dans le champ de tir saharien et le retrait de la France qu'en 1967.

La fusée Diamant est l’aboutissement d’un programme spatial français appelé Pierres précieuses, initié au début des années 1960. « Ici, c’est une fusée Topaze. Il y a eu aussi des Agates, des Émeraudes, des Saphirs, des Rubis… ». Autant de prototypes construits entre 1961 et 1965, préfigurant celles qui allaient véritablement placer des satellites en orbite, les fusées Diamant : quatre lanceurs Diamant dans sa première version, Diamant-A, de 1965 à 1967, puis cinq Diamant-B (1970-1973) et trois Diamant-BP4 (1974) « Il faut rappeler que le programme de recherche des Pierres précieuses a été créé par et pour l’armée, sous l’impulsion du Général de Gaulle, qui avait choisi de ne se lier ni avec les Soviétiques, ni avec les Américains. Il voulait que la France ait sa propre force de frappe, notamment pour l’arme atomique. »

A-1, alias Astérix, a été le premier satellite français en orbite autour de la Terre. « Astérix était un satellite militaire. A, c’était d’ailleurs pour Armée. Mais le CNES, créé en 1962, a participé à l’aventure. La petite agence était en charge du suivi orbital de l’engin. » L’armée, à l’époque, ne disposait en effet pas de moyens de suivi des objets en orbite. Elle a donc fait appel aux compétences des ingénieurs du CNES, alors basés à Brétigny, et à ses stations au sol. « Il n’y en avait que quatre à l’époque : à Hammaguir, Pretoria, Ouagadougou et Beyrouth. Mais elles permettaient de suivre la trajectoire du satellite et de communiquer avec lui. »

Astérix n’a jamais pu émettre de signal, ses antennes ayant été endommagées au lancement. Mais les radars des stations du CNES ont pu le suivre sur son orbite. Une course nominale – comme on dit dans le jargon. « Astérix n’avait pas d’objectif scientifique. Le but était de montrer que la France pouvait aussi accéder et maîtriser l’espace. La mission était remplie ! »

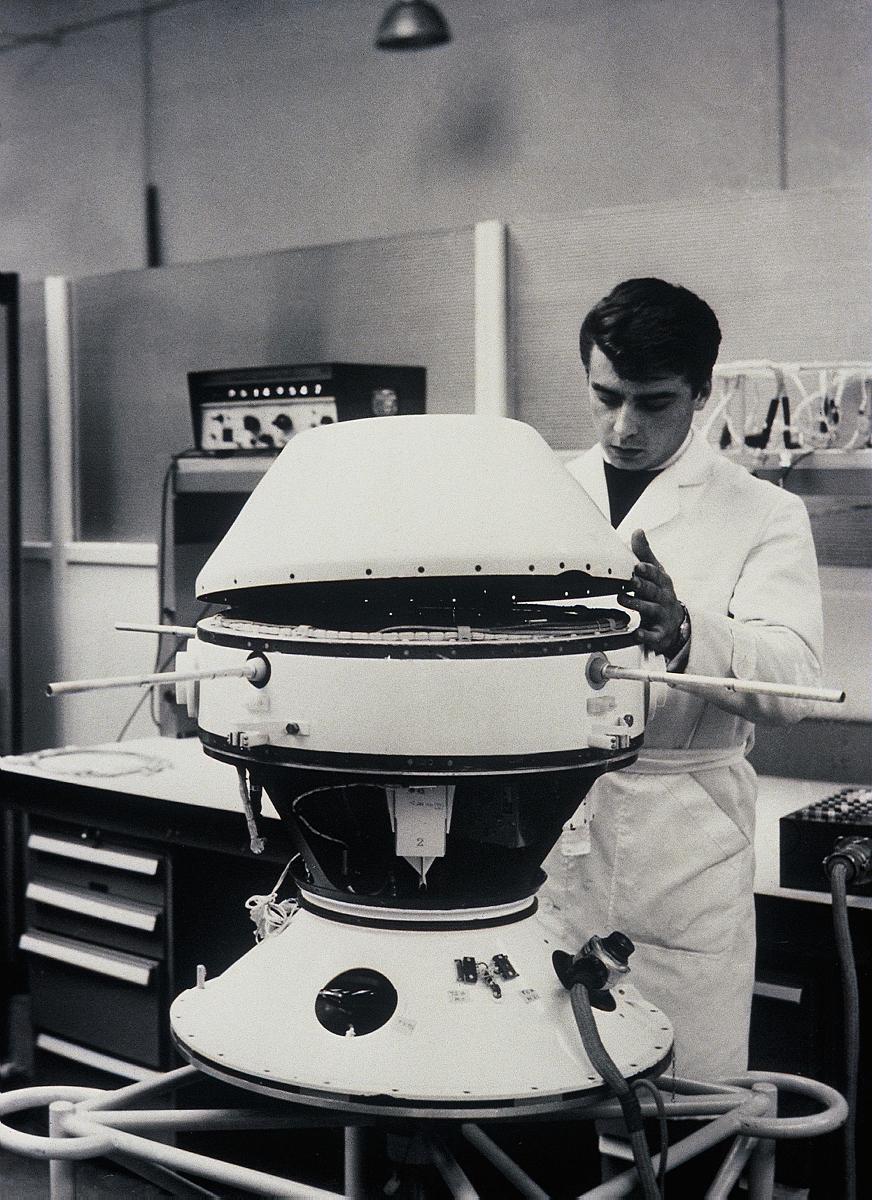

« On fait un petit saut dans le temps, avec cette image, montrant le satellite Aura en train d’être assemblé. Il sera lancé par la toute dernière fusée Diamant en 1975. » Ce petit engin (115 kg) faisait partie d’un ambitieux programme d’astronomie. Il était chargé d’étudier le rayonnement ultraviolet provenant du Soleil, et son absorption par l’atmosphère. « Ce qu’il faut savoir en effet, c’est que, parallèlement au développement du programme spatial militaire, la France développe, dès la fin des années 1950, un programme spatial civil » scientifique. C’est ainsi qu’est créé en 1959, le Comité des recherches spatiales (CRS). Puis le CNES, en 1962, avec une « division satellites » chargée de développer des engins à visées scientifiques. « En décembre 1965, 10 jours après le lancement d’Astérix, le satellite France-1 (Fr-1), premier satellite scientifique du CNES, rejoint l’orbite terrestre – à bord d’une fusée américaine. Son objectif était d’étudier la propagation des ondes dans l’ionosphère. »

L’année suivante, le CNES lance le satellite Diapason, puis les satellites Diadème 1 et 2 en 1967, tous trois embarqués dans des lanceurs Diamant-A. Ces trois satellites font alors des mesures géodésiques, pour améliorer nos connaissances sur la structure et la forme de la Terre, ainsi que sur son champ de gravité.

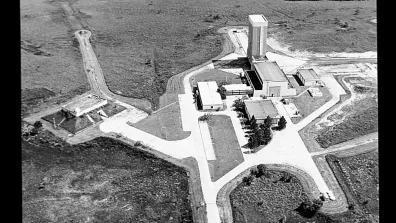

En 1962, l’Algérie acquiert son indépendance et la France doit trouver une nouvelle base de lancement pour remplacer celle d’Hammaguir, dans le désert algérien. Ce sera Kourou, en Guyane française, où est construit un pas de tir spécialement adapté aux fusées Diamant (photo). Il fonctionnera jusqu’en 1975, date de l’arrêt du programme Diamant, la France s’engageant alors dans le programme de fusées européen Ariane.

L’ancien pas de tir est aujourd’hui réhabilité pour servir de base de lancement à des micro et mini lanceurs privés. « C’est un peu de patrimoine qui s’en va. Mais les lanceurs Diamant ont laissé un héritage… précieux. Les moteurs Viking, par exemple, qui équipaient les fusées européennes Ariane 1 à 4, sont les héritiers des moteurs Vexin et Valois des fusées du programme Pierres précieuses. Eux-mêmes issus de l’expertise des ingénieurs du Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA), créé en 1946 – avec notamment des ingénieurs allemands – à Vernon en Normandie. Ils y ont développé des technologies spatiales majeures. Je pense par exemple aux moteurs utilisant des ergols liquides. D’ailleurs, l’aviez-vous remarqué ? Valois, Vexin, Viking… Oui, V comme Vernon. »