Rosetta / Philae en détails

Contexte

En 1986, la mission Giotto avait placé l'Europe au premier plan mondial en science cométaire. En réalisant deux premières mondiales (mise en orbite autour d'une comète et atterrissage sur son noyau), la mission Rosetta a redonné cette place à notre communauté scientifique.

Fin 1993, l'Agence spatiale européenne a retenu la mission Rosetta comme troisième "pierre angulaire" de son programme scientifique "Horizon 2000".

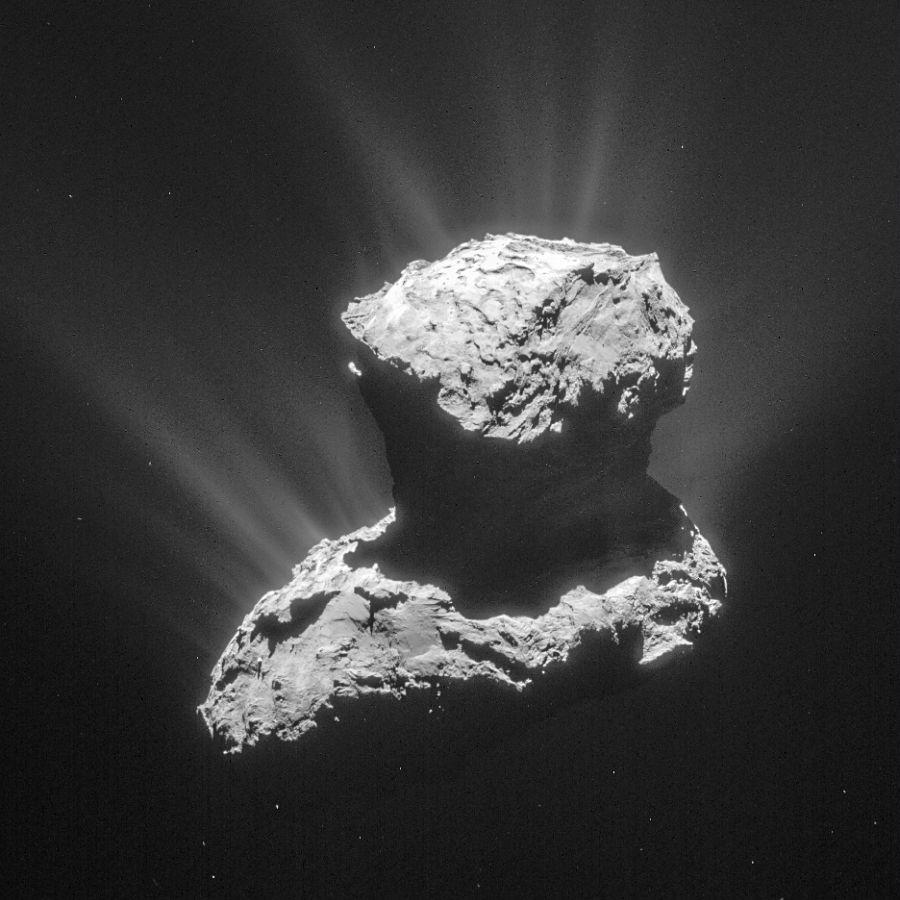

Cette mission visait à réaliser un rendez-vous et une exploration in situ de la comète Churyumov-Gerasimenko.

La sonde Rosetta a accompagné la comète durant une partie de son orbite, de 3,5 Unités Astronomiques (UA), soit 525 millions de km du Soleil, à 1 UA, soit 150 millions de km.

La composante spatiale de cette mission était constituée de :

- Un orbiteur, développé par Airbus Defence & Space (initialement Matra Marconi Space) avec la participation de Thales Alenia Space (initialement Alenia Spazio) pour l'intégration et les essais, pour le compte de l'Agence spatiale européenne.

- Un atterrisseur, développé par un consortium de huit pays européens (Allemagne, France, Italie, Angleterre, Hongrie, Autriche, Irlande, Finlande).

Chacun de ces deux engins spatiaux embarquait une charge utile scientifique composée d'instruments développés par des laboratoires scientifiques européens ou américains : 11 instruments pour l'orbiteur, et 10 instruments pour l'atterrisseur.

Avant la réalisation de la mission on estimait qu'environ 50% du retour scientifique seraient acquis par l'atterrisseur. Cependant, en raison des difficultés rencontrées lors de l’atterrissage, notamment le rebond de Philae et son positionnement dans une zone peu éclairée, la durée de fonctionnement de l’atterrisseur a été beaucoup plus courte que prévu. Cela a limité la quantité de données recueillies, et finalement, Philae n’a fourni qu’environ 20 à 30 % des résultats scientifiques, contre les 50 % initialement estimés. Malgré cela, les données collectées ont été essentielles pour compléter et calibrer celles de l’orbiteur, confirmant ainsi le caractère complémentaire des deux instruments dans la réussite globale de la mission.

Objectifs

-

Mieux connaître la structure des noyaux cométaires

-

Déterminer la composition des noyaux cométaires

-

Comprendre les interactions entre le vent solaire et les noyaux cométaires

-

Mener à bien un atterrissage sur un noyau cométaire

La mission Rosetta a permis d'étudier à la fois le noyau lui-même mais aussi son environnement de gaz et de poussière au cours de son approche du Soleil, tant par techniques de télédétection que d'analyse au sol même.

Les mesures qui ont été réalisées permettent de mieux connaître :

- La structure interne du noyau

- La nature et la composition minéralogique, chimique et isotopique, notamment de sa composante organique

- L’interaction du noyau avec le vent et la pression de radiation solaire

Après analyse par la communauté scientifique, ces données ont pu être utilisées pour progresser dans la compréhension générale des noyaux cométaires et du phénomène comète.

Les conditions d'observation idéales du noyau (à faible distance, à faible vitesse et durant une longue durée), ainsi que les analyses faites au sol sur le matériau cométaire même, ont permis de faire évoluer les modèles et théories concernant la formation du système solaire, les comètes et leur lien éventuel avec l'apparition de la vie sur Terre.

Déroulé du projet

Du fait des performances requises (en masse lancée et vitesse fournie), un lanceur de type Ariane 5 a été utilisé (configuration tir simple).

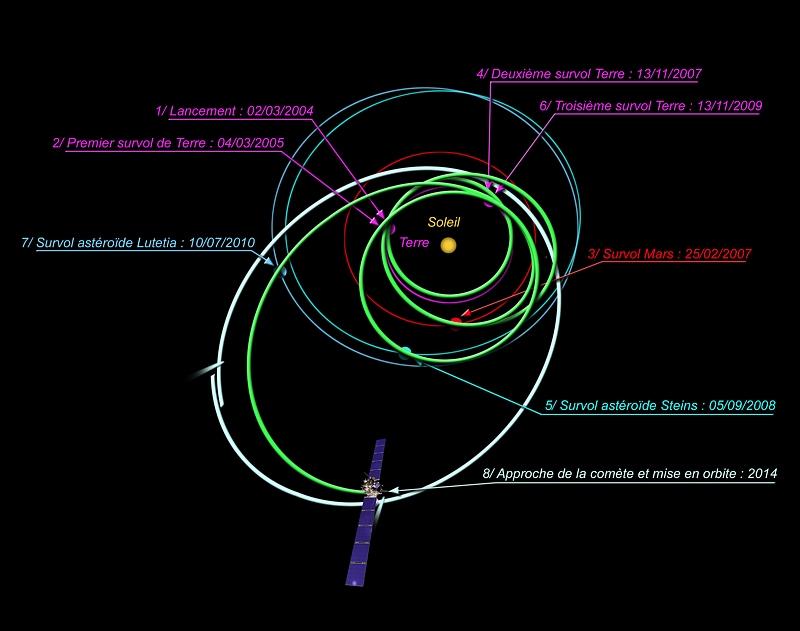

Le lancement, qui a eu lieu le 2 mars 2004 par un lanceur Ariane-5, a conduit à une mise en orbite autour de la comète en septembre 2014 et une fin de mission le 30 septembre 2016.

Afin de rejoindre sa cible, la sonde Rosetta a été placée sur une trajectoire faisant appel à quatre assistances gravitationnelles (Terre, Mars, Terre, Terre) permettant de modifier sa trajectoire initiale sans dépense excessive d'ergols.

Cette stratégie imposait cependant une durée de croisière longue (10 ans) qui a été mise à profit pour survoler deux astéroïdes : Stein et Lutetia. Le reste du temps, tant pour des raisons de fiabilité que de diminution des coûts opérationnels, la sonde était en mode croisière, les échanges d'information étant minimaux avec la Terre.

Quand la sonde était au plus loin du Soleil de mi-2011 à fin 2013, elle a été mise en mode hibernation, avec un simple contrôle de la température de ses compartiments internes, sans aucune communication avec la Terre.

Début 2014, la sonde s’est rapprochée de la comète et à nouveau du Soleil : elle a été réveillée le 20 janvier pour vérifier que tous ses sous-systèmes et tous ses instruments fonctionnent normalement.

De mai à juillet, elle a réalisé plusieurs freinages qui l’ont amenée à se rapprocher petit à petit du noyau cométaire.

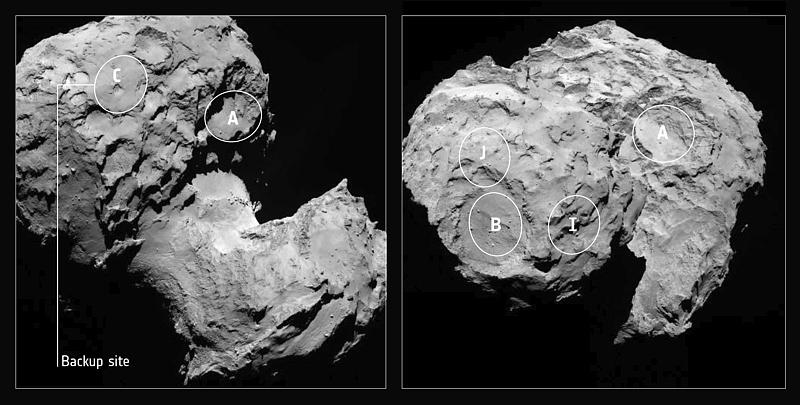

En septembre 2014 elle était enfin à proximité de Churyumov-Gerasimenko pour une étude très rapprochée de sa forme, sa masse, son dégazage. Cette étape était essentielle pour une première cartographie globale de la surface. Celle-ci a permis de localiser les sites d'atterrissage les plus intéressants.

En octobre, la distance a été à nouveau diminuée pour réaliser une observation des 2 sites sélectionnés par la communauté Philae avec une résolution de moins d'1 m. Les études de choix de site et de trajectoires d'atterrissage se sont déroulées pendant les 4 mois qui ont précédé l'atterrissage.

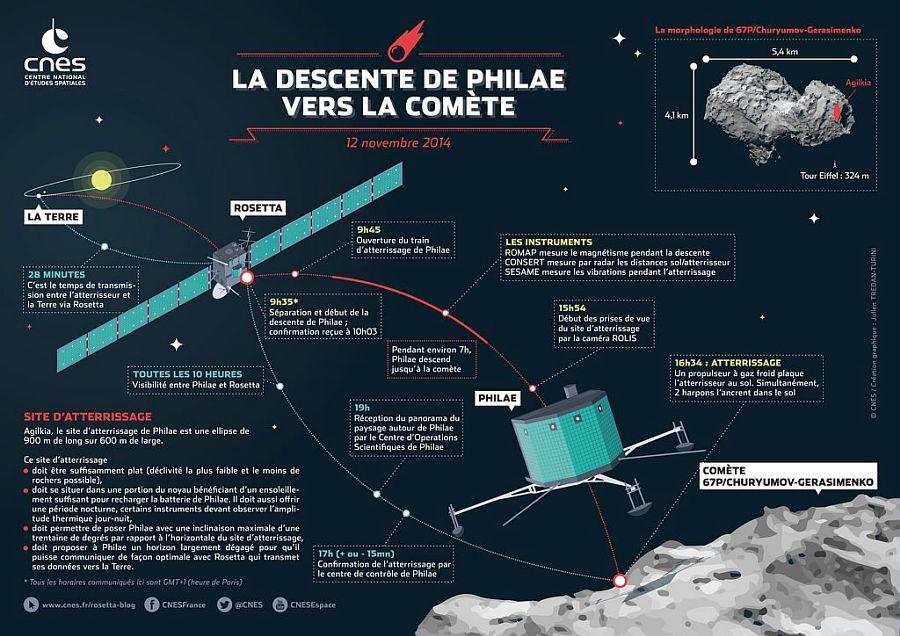

Le 12 novembre 2014, l'orbiteur a amené l'atterrisseur à son point de séparation. Quelques heures plus tard Philae s’est posé sur la comète et a réalisé ses 3 jours de la première séquence scientifique sur pile.

Cependant, l’atterrissage a été mouvementé : la faible masse de la comète impliquait un faible poids pour Philae. C’est pourquoi des dispositifs anti-rebonds devaient être automatiquement activés une fois le contact établi avec la surface pour ancrer l’atterrisseur sur la comète. Mais les événements ne se sont pas déroulés comme prévu : l’engin est arrivé à destination avec une grande précision (à quelques dizaines de mètres du point prévu de l’atterrissage), mais le dispositif de propulsion à gaz froid sensé empêcher le rebond n’a pas fonctionné. Philae a alors rebondi une première fois à environ 1 km d’altitude, puis une seconde fois lors d’un vol de plusieurs minutes. La petite sonde de surface a fini sa course posée de façon inclinée contre une paroi à moitié à l’ombre, à plus d’1 km du site d’atterrissage prévu. Les panneaux solaires et les instruments étant par conséquent mal orientés, seule une partie des mesures prévues a pu être effectuée, faute d’énergie suffisante et d’une position adéquate de la sonde par rapport à la surface de la comète.

Vidéo de l’ESA de la trajectoire de Rosetta

Organisation

Contributions françaises

La France a participé à la mission Rosetta à trois niveaux :

- Participation au programme obligatoire de l'ESA : de ce fait, l'industrie française est intervenue dans la réalisation du satellite principal (en particulier Airbus Defence & Space ex-ASTRIUM).

- Participations instrumentales aux charges utiles, tant de l'orbiteur que de l'atterrisseur.

- Participation à l'ingénierie, au développement, aux tests et aux opérations de l'atterrisseur.

En parallèle à l'industrie nationale développant une partie du satellite principal sous contrat ESA, les autres activités françaises ont été gérées par l'établissement toulousain du Centre national d'études spatiales.

Le budget global de la mission, tout compris, était d'environ 1,3 milliard d'euros courants, dont près de 20 % fourni par la France.

Contributions des laboratoires français

Pour simplifier la lecture, dans le paragraphe qui suit, (O) signifie « orbiteur » et (A) signifie « atterrisseur ». Pour les participations instrumentales, l’équipe projet a pu s’appuyer notamment sur des laboratoires français :

- CSNSM (Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse), CNRS/Université Paris-Sud, Orsay

- GRGS (Groupe de Recherche en Géodésie Spatiale), Toulouse

- IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale), CNRS/Université Paris-Sud, Orsay

- Participations aux instruments : COSIMA (O), VIRTIS (O), CIVA (A)

- IPAG (Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble), CNRS/Université Joseph Fourier Grenoble I, Grenoble

- Participations aux instruments : CONSERT (O), CONSERT (A)

- IPG (Institut de Physique du Globe), IPGP/CNRS/Université Paris Diderot/Université de la Réunion, Paris

- IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, ex-CESR), CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse

- Participations aux instruments : ROSINA (O), APXS (A)

- LAM (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), CNRS/Université Aix-Marseille, Marseille

- Participations aux instruments : OSIRIS (O), CIVA (A)

- LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observation Spatiales), CNRS/UPMC/UVSQ, Guyancourt, Saint-Maur

- Participations aux instruments : ALICE (O), CONSERT (O), CONSERT (A), COSAC (A)

- LIRA (Laboratoire d’Instrumentation et de Recherche en Astrophysique, ex-LESIA), Observatoire de Paris/CNRS/Université Paris Diderot/UPMC (Meudon)

- Participations aux instruments : VIRTIS (O), MIRO (O)

- LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques), CNRS/Université Paris Diderot/Université Paris Est Créteil Val de Marne, Créteil

- Participations aux instruments : COSAC (A)

- LPC2E (Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement et de l'Espace), CNRS/Université d'Orléans, Orléan

- Participations aux instruments : COSIMA (O), RCP-MIP (O)

- LPP (Laboratoire de Physique des Plasmas), École Polytechnique/CNRS, Palaiseau

- Participations aux instruments : ROSINA (O)

- OMP (Observatoire de Midi-Pyrénées), CNRS/IRD/CNES/Météo France/Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse

Contributions techniques françaises

Pour les participations techniques, l’équipe projet a pu s’appuyer notamment sur les services techniques du CNES et sur l'industrie (SOREP, SAFT, STEEL, CS, REALIX, GFI, ATOS, CAP GEMINI, THALES...).

Au travers de la contribution nationale au budget de l'Agence spatiale européenne, l'industrie française a participé à la réalisation de l'orbiteur Rosetta (EADS Astrium, Thomson tubes...) et du lanceur (Arianespace, EADS Launcher, SNECMA...).

De plus, le CNRS et le CNES ont coopéré pour fournir des instruments de la charge utile scientifique.

Enfin, avec 9 autres partenaires, le CNES a conçu, développé et testé l'atterrisseur Philae dont la planification des activités scientifiques et le suivi en vol ont été assurés depuis le centre spatial de Toulouse.

La France a contribué d’un point de vue technique à l’atterrisseur de la façon suivante :

- Management : codirection du projet avec DLR (Allemagne) et ASI (Italie)

- Analyses de missions : responsabilité de l'analyse de la phase de séparation/descente/atterrissage

- Ingénierie atterrisseur : co-ingénierie avec DLR (Allemagne)

- Radiocommunications : responsabilité du sous-système assurant les communications entre l'orbiteur et l'atterrisseur

- Sources d’énergie : responsabilité du sous-système piles et batteries

- Segment sol : responsabilité des études d'architecture globale du segment sol de l'atterrisseur, responsabilité du Centre des Opérations Scientifiques et de Navigation (SONC)

- Opérations : responsabilité des opérations du SONC