Instruments

Instrument MADRAS

L'instrument MADRAS était un imageur micro-onde autocalibré comportant 9 canaux. C'était l'instrument principal de la mission Megha-Tropiques, gérée conjointement par les agences spatiales CNES et ISRO.

MADRAS était un scanneur radiomètre conique, à puissance totale. La vitesse de rotation était de l'ordre de 25 tours/minute. La partie rotative, l’instrument MARFEQ (Madras RF EQuipement), a été construit par EADS Astrium et commandé par le CNES.

MADRAS opérait dans la bande de fréquence 18.7 GHz - 157 GHz. La table suivante donne les objectifs principaux de la mission pour les différentes fréquences.

| Fréquence | Objectifs mission principaux |

| 18.7 GHz | Pluie sur la mer |

| 23.8 GHz | Distribution de vapeur d'eau |

| 36.5 GHz | Eau liquide dans les nuages, pluie sur la mer |

| 89 GHz | Zones convectives de pluie sur terre et sur mer |

| 157 GHz | Détection de glace dans les nuages |

Le signal micro-onde provenant de la scène était collecté par un réflecteur et focalisé vers les différents cornets. Le balayage de la scène était obtenu par la rotation de l'antenne complète, c'est-à-dire le réflecteur et les cornets. Durant chaque rotation, le secteur angulaire où le faisceau d'antenne regardait vers la plate-forme était utilisé pour calibrer les récepteurs. Un miroir de calibration était utilisé pour collecter l'énergie provenant du ciel froid (espace). Une charge chaude embarquée permettait d'avoir un autre point de calibration.

Les exigences de sensibilité radiométrique impliquaient d'avoir les récepteurs proches des cornets, qui étaient donc implantés sur la partie mobile. L'objectif des récepteurs était de délivrer un signal dont le niveau était proportionnel à la température de brillance de la scène. Un joint tournant permettait le routage des signaux électriques (signaux vidéo, télémesure, télécommande, alimentation, réchauffeurs) entre les parties fixes et mobiles.

Caractéristiques des canaux

| Canal | Fréquence | Polarisation | Résolution spatiale (km) |

| M1 | 18.7 GHz | H + V | 40 |

| M2 | 23.8 GHz | V | 40 |

| M3 | 36.5 GHz | H + V | 40 |

| M4 | 89 GHz | H + V | 10 |

| M5 | 157 GHz | H + V | 6 |

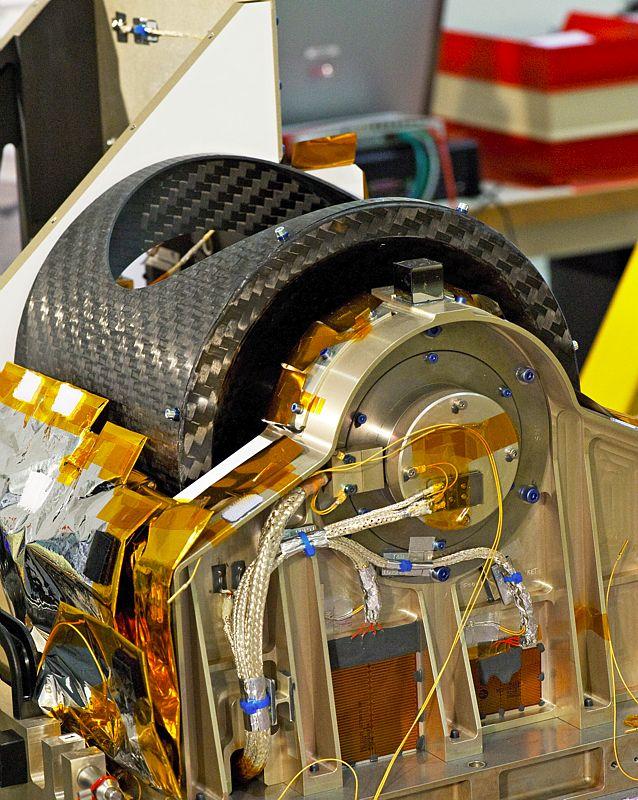

Composition de l’instrument

L'instrument MADRAS était composé des équipements suivants :

- MARFEQ A : Equipement RF A : partie mesure

- MARFEQ B : Equipement RF B : partie calibration

- MSM : Mécanisme de scan

- MBE : Boîtier électronique divisé en deux parties : tournante et fixe

- MCW : Roue de compensation du moment angulaire

- Electronique de contrôle du MSM et du MCW

- Boîtier d'alimentation

Instrument SAPHIR

L'instrument SAPHIR était un sondeur d'humidité micro-onde à canaux passifs. Les profils atmosphériques d'humidité peuvent être obtenus par la mesure de la température de brillance dans différents canaux proches de 183.31 GHz, fréquence de la raie d'absorption de la vapeur d'eau.

Principe du sondage d’humidité

Le spectre d'absorption atmosphérique montre une première raie d'absorption centrée à 22.235 GHz et une seconde à 183.31 GHz. Entre ces deux raies, la vapeur d'eau atmosphérique augmente lentement son absorption avec la fréquence. La première raie de vapeur d'eau est trop faible pour permettre l'extraction de profils, et sa transparence partielle est utilisée pour obtenir le contenu total en vapeur d'eau d'une colonne atmosphérique. La seconde raie est assez forte pour permettre le sondage des premiers 10 à 12 kms de l'atmosphère.

Le principe du sondage consiste à sélectionner des canaux à différentes fréquences dans la raie d'absorption, afin d'obtenir une sensitivité maximale à l'humidité à différentes hauteurs.

Les sondeurs micro-onde précédents SSMT2 et AMSU-B, qui étaient des instruments opérationnels, avaient 3 canaux dans la raie d'absorption 183.31 GHz (à ± 1, ± 3 et ± 7 GHz), et deux canaux d'observation à 150 et 89 GHz. Ces canaux additionnels donnaient des informations sur la surface et sa couche proche.

Le sondeur SAPHIR était basé sur le même principe général, mesurant l'humidité dans 6 canaux différents situés dans la bande de 183.31 ± 12 GHz.

Sélection des canaux

La sélection des canaux a été effectuée en construisant premièrement une base de données, constituée de profils météorologiques (base de données TIGR) et de températures de brillance simulées en appliquant un modèle de transfert radiatif sur les profils, puis en appliquant un schéma d'inversion par réseau neuronal pour extraire le profil d'humidité.

Finalement, les profils verticaux d'humidité pouvaient être extraits des mesures de température de brillance sur les 6 canaux, et de données auxiliaires comme les profils de température déduits des modèles météorologiques, le contenu total de vapeur d'eau déduit des données SAPHIR et MADRAS, et l'identification des nuages déduit des autres senseurs de la charge utile.

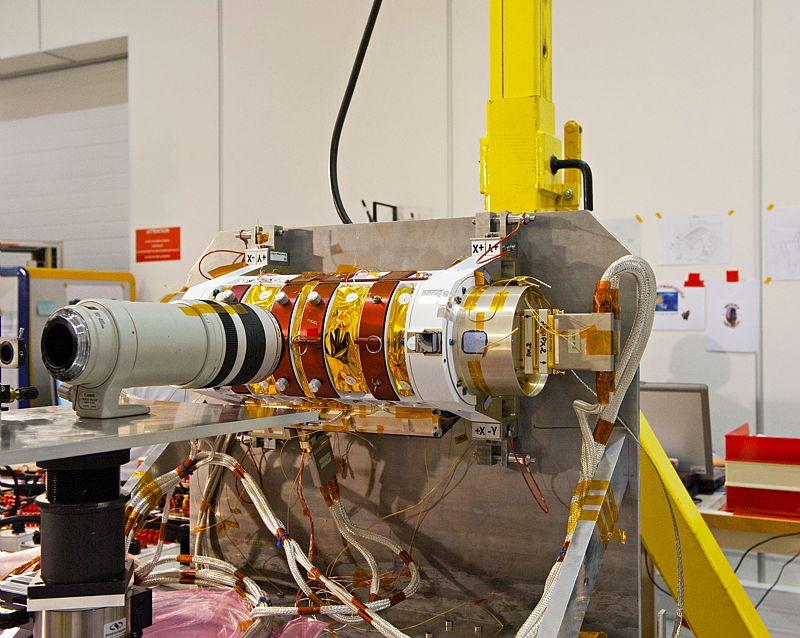

Composition de l’instrument

L'instrument SAPHIR se composait de deux parties :

- Le boîtier électronique (EM) : il gérait les interfaces avec la plate-forme (puissance, télémesure, commandes) et pilotait le boîtier radiofréquence pour l'acquisition des données scientifiques.

- Le boîtier radiofréquence (RFU) : il contenait le miroir tournant protégé par un baffle, la charge chaude de calibration, la tête radiofréquence, le processeur de fréquence intermédiaire et gérait l'acquisition des signaux radiofréquence.

L'antenne

Le réflecteur de l'antenne effectuait une rotation complète durant chaque période de balayage. Une partie de la rotation était dévolue à l'acquisition des données de température de l'atmosphère terrestre. Durant la période de rotation, des acquisitions de température du ciel froid (espace) et de la charge chaude étaient effectuées lorsque le réflecteur était orienté dans la bonne direction. Le cornet focalisait les radiations collectées par le réflecteur tournant.

Tête radiofréquence

La tête radiofréquence millimétrique était constituée d'un oscillateur local, d'un mixeur et d'un amplificateur faible bruit. Le mixeur et l'oscillateur local effectuaient une conversion basse fréquence du signal.

Le processeur de fréquence intermédiaire

Le processeur de fréquence intermédiaire démultiplexait le signal des différentes bandes passantes, et effectuait l'amplification et le filtrage de chaque canal. Il comprenait l'échantillonnage et l'intégration des données radiométriques : les 6 flux vidéo étaient échantillonnés et intégrés en utilisant des convertisseurs analogique-digital.

Données NRT

Les observations de SAPHIR étaient diffusées en temps réel par EUMETSAT (via EUMETCast) aux agences météorologiques pour l'assimilation dans les modèles de prévision et le suivi des cyclones.

Météo France utilisait ces données dans l'assimilation opérationnelle et pour la surveillance des cyclones dans l'océan Indien.

Le suivi des séries temporelles était disponible sur le site de Météo France.

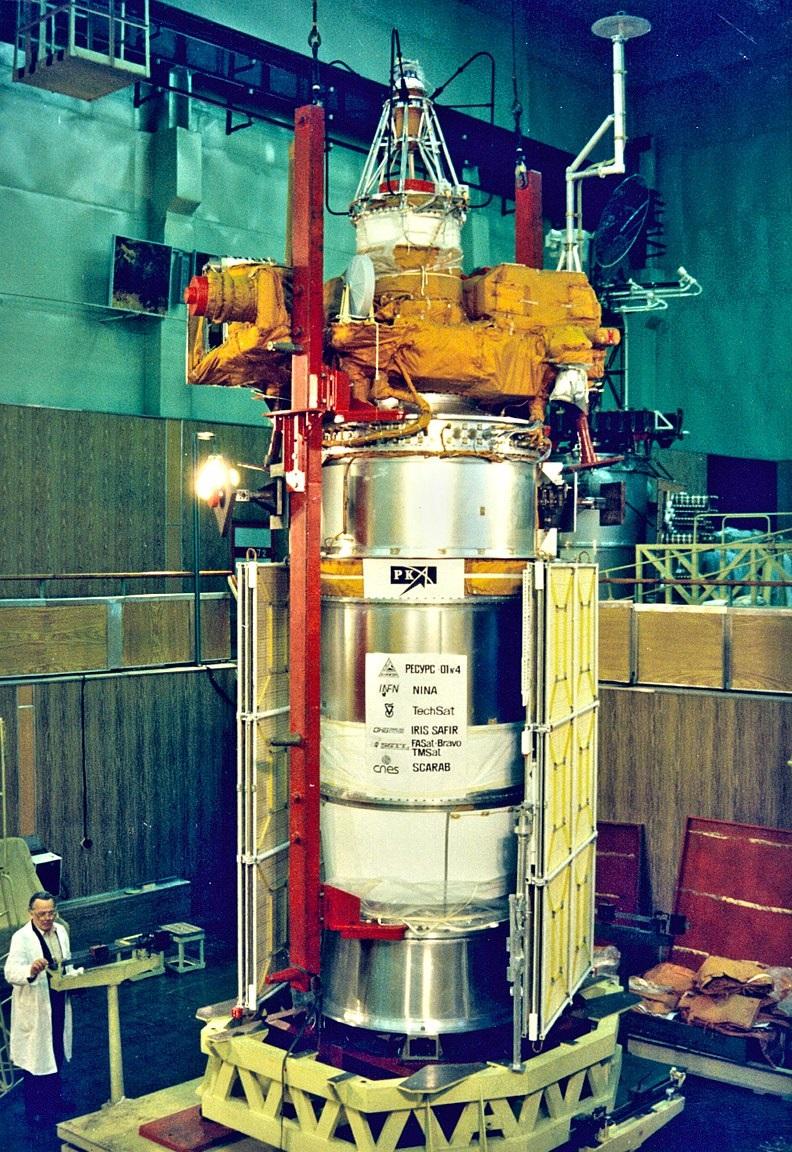

Instrument SCARAB

Lorsque le programme ScaRaB (Scanner for Radiation Budget) a été décidé par le CNRS et le CNES en 1986, dans le cadre de la coopération spatiale franco-russe, le changement climatique était déjà une préoccupation majeure. Le projet ScaRaB, dont l’objectif était de déterminer les composantes du bilan radiatif de la Terre, suivait alors les recommandations du Programme Mondial de Recherche sur le Climat. L’instrument ScaRaB scannait les gains et les pertes de chaleur de la Terre.

Les premières estimations des échanges d’énergie entre la Terre et l’espace datent du début du siècle. Néanmoins, entre janvier 1994 et mars 2023, à bord des satellites russes METEOR-3/7, RESURS-01/4 et le satellite de l’ISRO et du CNES Megha-Tropiques, les versions successives de l’instrument ScaRab ont offert une carte précise du bilan radiatif de la Terre et de son évolution.

L’instrument ScaRaB était un radiomètre doté de 4 canaux susceptibles de mesurer les flux d’énergie entrants (le rayonnement solaire absorbé par le système Terre) et les flux sortants au sommet de l’atmosphère (le rayonnement infrarouge qui s’échappe de l’atmosphère vers l’espace). Il permettait ainsi de surveiller les variations de ces échanges d’énergie dans le temps et offrait une meilleure compréhension du système climatique terrestre.

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) du CNRS a conçu et développé l’instrument ScaRaB avec la participation de laboratoires russe et allemand, ainsi que le logiciel destiné à traiter les données récoltées. Le CNES coordonnait les interactions avec les partenaires russes et allemands (pour les deux premiers instruments ScaRaB) puis indiens (pour l’instrument ScaraB-3 embarqué sur le satellite Megha-Tropiques). Il assurait également le traitement et l'archivage des données en France et leur distribution aux utilisateurs.

Chiffres clés

-

4

canaux

-

40

km de résolution au nadir

-

3300

km de fauchée (bande de surface terrestre observée)

-

40

kg : masse de l’instrument

Des versions successives à bord de 3 satellites

Le projet ScaRaB a été décidé par les agences spatiales française et russe en mai 1986. Une première version de l’instrument a été embarquée à bord du satellite russe Meteor-3-6 (lancement en janvier 1994, fin de mission en mars 1995), et une seconde version à bord du satellite russe Resours-O1-4 (lancement en juillet 1998, fin de mission en avril 1999). Le satellite de l’ISRO et du CNES Megha-Tropiques a donc embarqué entre octobre 2011 et mars 2023 la troisième version de l’instrument ScaRaB.

Composition de l’instrument

L'instrument ScaRaB conçu pour étudier le budget radiatif terrestre, était un radiomètre multi-spectral passif à scanneur perpendiculaire, mesurant la terre et l'atmosphère le long du mouvement du satellite. Il se composait de deux parties :

- Le boîtier électronique (EM) : il gérait les interfaces avec la plate-forme (puissance, télémesure, commandes) et pilotait le boîtier optique pour l'acquisition des données scientifiques.

- Le boîtier optique (OSM) : il contenait les optiques, les mécanismes tournants, l'électronique de proximité et gérait l'acquisition des signaux optiques.

L'instrument ScaRaB, qui a déjà volé sur les missions Meteor-3-6 et Resours-O1-4 et a été adapté à la structure et aux caractéristiques du satellite Megha-Tropiques.

Le radiomètre optique contenait 4 télescopes parallèles et indépendants qui focalisaient les réflexions solaires et les radiations thermiques de l'atmosphère terrestre sur 4 canaux de détection.

| Canal | Bande observée | Filtre | Nom |

| Canal 1 | 0.5 à 0.7 µm | Interférence | Canal visible |

| Canal 2 | 0.2 à 4 µm | Silice | Canal solaire |

| Canal 3 | 0.2 à 200 µm | Pas de filtre | Canal total |

| Canal 4 | 10.5 à 12.5 µm | Interférence | Canal thermique |

Les canaux 2 et 3 étaient considérés comme les canaux principaux, le canal 2 donnant directement l'énergie solaire réfléchie par l'atmosphère terrestre, le canal 3 mesurant l'énergie totale (solaire et thermique). Les canaux 1 et 4 étaient des canaux proches utilisés pour l'identification des scènes dans le domaine visible (canal 1) et infrarouge (canal 4). Le scanneur effectuait une rotation des télescopes et des détecteurs associés dans le plan nadir, perpendiculaire au vecteur vitesse du satellite. Une mesure de calibration sur l'espace était effectuée à chaque période de balayage sauf pour le canal visible.

La géométrie des pixels était dictée par l'orbite, le balayage perpendiculaire à la trace satellite et l'ouverture carrée des télescopes.