Megha-Tropiques en détails

Contexte

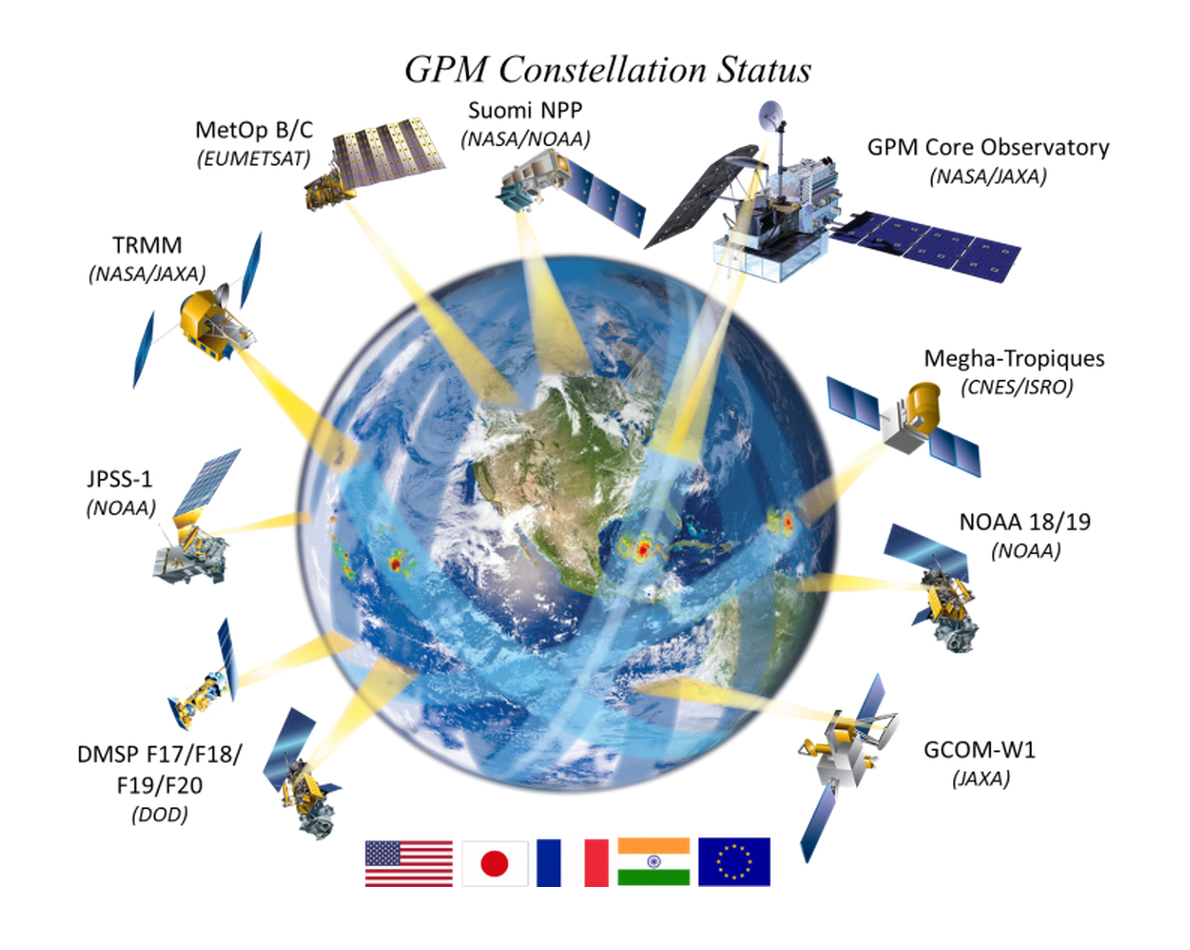

Megha-Tropiques participait à la constellation GPM (Global Precipitation Monitoring) de satellites de la NASA, de la JAXA, de la NOAA et d'EUMETSAT pour l'estimation des précipitations en temps peu différé, la prévision numérique du temps et la surveillance de l'évolution des cyclones tropicaux. Grâce à sa couverture spécifique de la zone tropicale, Megha-Tropiques était d'un apport significatif à cette importante coopération internationale.

L'instrument ScaRaB pour la partie tropicale participait avec CERES et GERB au bilan radiatif terrestre.

Objectifs

-

Mieux comprendre les gros systèmes convectifs tropicaux et leur cycle de vie

-

Améliorer la détermination des masses d'eau et des quantités d'énergie à différentes échelles spatiales et temporelles

-

Obtenir des statistiques significatives sur les conditions de formation des systèmes convectifs et leur évolution

Megha-Tropiques était une mission spatiale destinée à étudier les systèmes convectifs de l'atmosphère et plus particulièrement l'analyse du cycle de l'eau au travers du transport et de la distribution de la vapeur d'eau, le cycle de vie des systèmes convectifs et les échanges d'énergie dans la ceinture équatoriale.

Les zones tropicales sont celles où apparaissent les échanges d'énergie les plus importants : échanges radiatifs, échanges de chaleur latente, transport de constituants et d'énergie au travers de processus dynamiques. L'enjeu était donc d'accroître la connaissance des processus hydrologiques et énergétiques des zones tropicales et leur influence sur la circulation mondiale de l'atmosphère, celle des océans et des variations climatiques.

Bien que les objectifs principaux du développement d'une base de données tropicales étaient de participer à l'étude des prédictions climatiques, du climat et à la validation des modèles météorologiques dans les zones tropicales, la mission a aussi apporté des données pertinentes pour la compréhension du climat de la Terre entière, influencé par les processus tropicaux.

Les objectifs scientifiques ont ainsi été divisés en trois classes :

- La collecte des mesures long terme avec une bonne répartition temporelle et une bonne couverture des latitudes tropicales afin de mieux comprendre les processus relatifs aux gros systèmes convectifs tropicaux et leur cycle de vie.

- L'amélioration de la détermination des masses d'eau et des quantités d'énergie à différentes échelles spatiales et temporelles.

- L'obtention de statistiques significatives sur les conditions de formation et d’évolution des systèmes convectifs, par l'analyse de leur interaction avec la circulation atmosphérique, l'étude des variations annuelles et saisonnières et le cycle diurne de ces systèmes. Cela a permis aux scientifiques d'affiner les modèles météorologiques et climatiques et d'intégrer les données relatives aux systèmes convectifs dans les modèles de prévision météorologique.

En résumé, l'ambition de la mission Megha-Tropiques était d'obtenir des avancées significatives dans la compréhension des effets de ces systèmes convectifs sur le climat tropical et d'augmenter notre capacité à les prédire à différentes échelles spatio-temporelles.

Pour en savoir plus sur les objectifs de la mission Megha-Tropiques, consultez le site de l’équipe scientifique.

Déroulé du projet

Le satellite Megha-Tropiques a été placé sur orbite par un lanceur indien PSLV (vol C18) le 12 octobre 2011, sur une orbite circulaire de 867 km avec une inclinaison de 20°.

L'originalité de la mission résidait dans l'orbite choisie : la ceinture tropicale, 23°N à 23°S, à une altitude de 866 km. Le cycle était de 7 jours et on obtenait le survol d'un même point de 3 à plus de 5 fois par jour.

La résolution spatiale était contrainte par la taille des systèmes à observer. Les plus petits détails étaient en rapport avec le champ de précipitation convective, avec une taille des cellules convectives individuelles d'environ 10 km.

Ainsi des statistiques sur une grille de 1° x 1° incluaient plus d'une centaine de pixels. La vapeur d'eau a aussi été observée avec cette résolution.

Pour les autres paramètres concernant les nuages et les radiations, la résolution pouvait être relâchée à 40 km, ce qui donnait 5 à 10 pixels par grille de 1° x 1°. Les exigences de la mission étaient :

- Une résolution horizontale de 10 km pour les cellules convectives et la vapeur d'eau.

- Une résolution horizontale de 40 km pour le budget radiatif et les autres paramètres nuageux.

Les instruments MADRAS, SAPHIR et GPS-ROSA ont été mis sous tension le 13 octobre 2011. L’instrument ScaRab a été mise en mode de fonctionnement nominal le 4 novembre 2011. Tous les modes de ces instruments ont été testés et plusieurs étalonnages réalisés dans les semaines qui ont suivi. Toutes ces vérifications de bon fonctionnement se sont achevées en janvier 2012.

Organisation

Le CNES, maître d'œuvre du développement des instruments SAPHIR et ScaRaB et responsable conjointement avec l'ISRO du développement de l'instrument MADRAS, a réalisé, au côté de l'ISRO, les opérations de mise en route des instruments.

Le CNES recevait dans son centre d'expertise, les données brutes des instruments et effectuait la surveillance des paramètres technologiques pour les éléments de sa contribution.

Le CNES a conduit des travaux de recette en vol pour les 3 instruments SAPHIR, ScaRaB et MADRAS.

Dans le cadre de la mission Megha-Tropiques, l'ISRO le CNES et la NASA ont signé un accord de partage des données pour GPM (Global Precipitation Mission : mission précipitations mondiales). GPM a été conçu par la NASA depuis le début comme une mission satellite internationale pour unifier et améliorer les mesures mondiales de précipitations pour servir la communauté en fournissant les meilleures données de précipitations mondiales pour la recherche et les applications. Le concept GPM est fondé sur l'utilisation combinée des données radar/radiomètres d'un satellite servant de référence pour inter-étalonner les observations des autres instruments internationaux tels que les instruments MADRAS et SAPHIR de Megha-Tropiques.

Grâce à la faible inclinaison de l'orbite du satellite Megha-Tropiques, les données du radiomètre MADRAS et du sondeur SAPHIR sont d'un grand intérêt pour la mission GPM, en améliorant l'échantillonnage au-dessus de la zone intertropicale.