Les scientifiques connaissent de mieux en mieux les milliards de milliards de trous noirs qui jalonnent l’Univers, notamment grâce aux satellites scientifiques. Mais ces « faux trous » gardent encore bien des mystères.

Des trous qui n’en sont pas

Soyons clairs, un trou noir n’est pas un trou ! Au contraire, il s’agit d’un astre, fait de matière. Un corps tellement massif et compact qu’il piège tout, même la lumière. Explications.

Un peu de physique

Un trou noir est un corps tellement massif et compact, qu’il empêche même la lumière de s’en libérer. D’où l’adjectif « noir ». En cause : l’attraction gravitationnelle, cette force exercée par tous les corps. C’est elle qui fait que lorsque vous lancez une patate en l’air, elle retombe fatalement « vers » la Terre, qui l’attire. Pour qu’elle s’échappe de son attraction, il faudrait la lancer à 11 km/s (40 000 km/h) ! Plus un corps est massif, et plus sa force d’attraction est grande. Ainsi, depuis la grosse Jupiter, la patate devrait être éjectée à près de 60 km/s.

Dans le cadre d’un trou noir, la vitesse nécessaire pour s’arracher à son attraction est de 300 000 km/s, soit la vitesse de la lumière. La lumière ne peut donc pas s’en échapper. Petite précision : les trous noirs ne sont pas des aspirateurs géants capables d’avaler tout l’Univers. Il faut que la matière et les rayonnements soient assez proches pour être attirés.

Des étoiles mortes

Un trou noir se crée après la mort d’une étoile très massive. Quand celle-ci meurt, elle produit une gigantesque explosion : une partie de sa matière est expulsée mais le reste – le noyau notamment – se concentre sous l’effet de la gravitation en un noyau extrêmement dense, le trou noir.

Des mastodontes de masses très variées

Les trous noirs, encore méconnus, possèdent peu de paramètres : leur vitesse de rotation, leur charge électrique, et surtout, leur masse. Celle-ci permet d’en distinguer 3 types :

- Trous noirs stellaires

Comme leur nom l’indique, ce sont les restes d’étoiles massives. Ce sont les plus nombreux. Leur masse varie de 10 à 20 fois celle de notre Soleil (la masse solaire est souvent utilisée comme unité, comme référence, quand on évoque les astres les plus gros). Le plus « léger » des trous noirs stellaires connus fait 3,8 masses solaires, soit quand même plus de 7 x 10 30 kg.

Leur diamètre peut aller de 10 à plusieurs dizaines de kilomètres.

- Trous noirs supermassifs

Les poids lourds ! Leur masse équivaut à des millions de fois la masse du Soleil. Les plus lourds peuvent même peser jusqu’à plusieurs milliards de masses solaires. Eux se cachent au cœur de la plupart des galaxies. Comme Sagittarius A*, au centre de notre Voie Lactée.

Les scientifiques pensent que ces mastodontes viennent de la fusion de plusieurs trous noirs stellaires. Mais leur origine reste encore mal connue.

- Trous noirs primordiaux

Des scientifiques pensent qu’il existe aussi de minuscules trous noirs, apparus peu de temps après les débuts de l’Univers. Ils auraient la même masse qu’une planète, mais contenue dans une bille de quelques millimètres ! Ces trous noirs ne sont encore qu’une hypothèse. Ils n’ont jamais été détectés.

L’Univers est peuplé de milliards de milliards de trous noirs. Mais pour les découvrir, il faut les révéler.

Des trous noirs partout

On estime que l’Univers est peuplé de milliards de milliards de trous noirs. Logique : certaines des milliards de milliards d’étoiles ont donné ou vont donner un trou noir stellaire !

On en trouve dans le cœur de presque toutes les galaxies (trous noirs supermassifs). Mais ces amas d’étoiles abritent aussi des milliers voire des millions de trous noirs stellaires.

Étant donnée la force d’attraction d’un trou noir et leur nombre estimé dans le cosmos, il paraît évident que ces corps jouent un rôle dans la structuration de notre Univers. C’est pourquoi ils intéressent tant les scientifiques.

La chasse est ouverte

Les trous noirs sont invisibles ! Mais on peut les débusquer, de manière indirecte, grâce à l’effet qu’ils provoquent sur les corps et la matière, qui les entourent. Voici quelques techniques :

- Rayons X

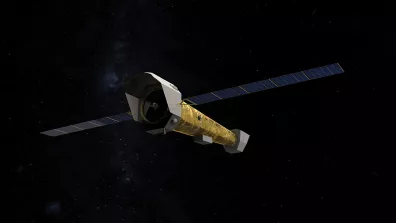

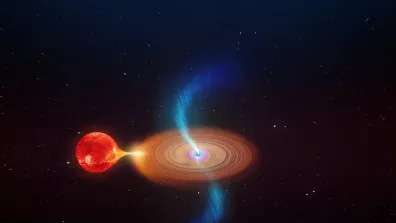

Quand de la matière (étoile, poussières, gaz) s’approche un peu trop près d’un trou noir, elle se fait avalée par ce dernier. Mais avant de finir engloutie, elle forme un disque en rotation autour du trou noir, qu’on appelle disque d’accrétion, et qui se met à briller juste avant d’être avalé. En effet, la matière qui le compose subit des frottements qui l’échauffent, provoquant l’émission de nombreux rayonnements, rayons X notamment. Ces rayons sont détectables par des télescopes dédiés, comme les satellites XMM Newton (ESA) et Chandra (NASA).

L’ESA prépare également Athena, un véritable observatoire spatial pour rayons X. Lancement prévu vers 2037.

- Allo la Terre ?

La matière absorbée par un trou noir produit également un autre type de rayonnement : des ondes radio. Celles-ci sont détectables depuis la surface de la Terre. Ce sont ces ondes que l’Event Horion Telescope (constitué de 7 télescopes répartis autour du monde) a détectées, et grâce auxquelles il a pu produire les toutes premières images d’un trou noir. D’abord l’image de celui situé au centre de la galaxie M87 (2019), puis celle de Sagittarius A* en 2022.

- Suivre les étoiles

La force gravitationnelle d’un trou noir peut dévier de leur trajectoire des étoiles qui en sont assez proches. L’étude du mouvement et de la vitesse des étoiles permet donc d’en révéler la présence.

Sagittarius A*, notre trou noir

Comme c’est le cas pour la plupart des galaxies, un trou noir siège au cœur de la nôtre, la Voie lactée. Il s’agit de Sagittarius A*, un trou noir, certes supermassif, mais plutôt léger dans sa catégorie puisqu’il ne pèse que 4 millions de fois la masse de notre Soleil.

Il serait tentant d’y envoyer une sonde pour l’explorer, mais il se situe à 27 000 années-lumière de la Terre. Autrement dit, une sonde (qui voyagerait à la vitesse de la lumière - ce qui est aujourd’hui impossible) mettrait 27 000 ans pour l’atteindre. Et il faudrait autant de temps pour recevoir ses données !

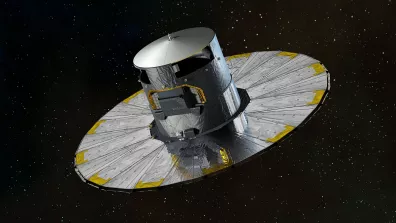

Sagittarius A* n’est pas le seul dans notre galaxie. Elle contient aussi des dizaines de trous noirs stellaires, dont Gaia BH3. Il a été découvert grâce au satellite européen Gaia (d’où son nom). Il se situe à 2 000 années-lumière de la Terre et pèse 33 masses solaires. Il s’agit du trou noir stellaire le plus massif jamais détecté dans la Voie lactée.

Quizz

Le « bord » d’un trou noir (sa limite) porte un nom bien poétique. Lequel ?