Auteurs

Cet article de blog du Campus de la Donnée a été préparé par Olivier Hagolle et Damien Rodat, avec des contributions d'Aimé Meygret, Céline Tison et Simon Baillarin et Philippe Maisongrande.

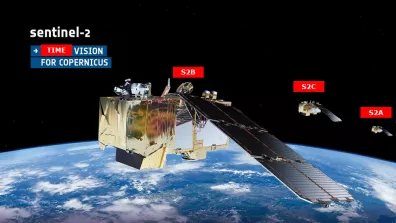

Le premier satellite Sentinel-2 a été lancé le 23 juin 2015, il y a 10 ans déjà ! Grâce à sa résolution (10 à 20 m selon les bandes), sa revisite (5 jours), sa richesse spectrale (13 bandes) et ses données libres et gratuites à l'échelle globale, la mission Sentinel-2 est très rapidement devenue l'une des missions les plus utilisées et les plus utiles au monde (400 000 utilisateurs à ce jour sur les serveurs Copernicus, probablement bien plus ailleurs !). La mission a été financée par le budget Copernicus de l'UE, ainsi que par l'ESA et les contributions de ses états membres. Le satellite, performant, et l'instrument, de grande qualité, ont été réalisés par Airbus Defense and Space. Le CNES a fortement contribué à la définition de la mission et de ses beaux produits. Ce dixième anniversaire est donc l'occasion de rappeler nos contributions à cette belle mission.

Proposition de mission

Au moment de décider la mission Sentinel-2, le CNES disposait d'une belle expérience dans la préparation de missions optiques, avec les satellites SPOT (5 satellites lancés entre 1986 et 2002) et la préparation de Pleiades. Les satellites SPOT ont rencontré un grand succès, mais leur capacité de prise de vue n'était pas suffisante pour pouvoir observer fréquemment le monde entier. Les satellites SPOT pouvaient choisir d'observer à droite ou à gauche de l'orbite, en faisant bouger un miroir. Ce qui était pratique pour un utilisateur intéressé par une petite zone, mais qui ne répondait pas du tout au besoin de couverture fréquente du territoire dans son ensemble. Les démonstrations d'applications que nous faisions à l'échelle locale n'étaient en général pas transposables à l’entièreté d'un pays ou d'un continent. Cet aspect était dévolu aux instruments VEGETATION sur SPOT4 et SPOT5, mais avec une résolution kilométrique.

Pour compenser ce manque, le laboratoire CESBIO a donc proposé des missions permettant un suivi multi-temporel à haute revisite et une résolution de l'ordre de 10 mètres. Il y eut, en 1998, la proposition Rhea (Dedieu et al. 2003) d'une petite mission de démonstration, qui est devenue plus tard le satellite VENµS, avec 100 sites observés tous les 2 jours à 5m de résolution. En 2003, le CNES a étudié en phase-0 (avant projet) la mission "GMES continental" qui proposait une couverture globale tous les 3 jours (Beghin, Dedieu, Hagolle). La mission Sentinel-2, finalement décidée par l'ESA et l'Union Européenne, ressemble beaucoup à "GMES continental" dont le CNES avait fourni le rapport de phase-0 à l'ESA. Enfin, en 2013, puis en 2015, lors des expériences de fin de vie des satellites SPOT, le CNES a déplacé les satellites sur une orbite permettant une revisite tous les 5 jours sur une cinquantaine de sites, afin d'aider les utilisateurs à s'acclimater aux données Sentinel-2 : ce furent les expériences « Take5 ».

VENµS était vu comme un démonstrateur de Sentinel-2, mais les vicissitudes du projet ont fait que le satellite a été lancé après Sentinel-2, en 2017, atténuant son rôle dans la préparation en vol de Sentinel-2. Cependant, l'ensemble des travaux menés sur le projet VENµS avaient néanmoins bien rodé les équipes à la mission Sentinel-2. Par exemple, le concept de GRI (Global Reference Image) mis en place sur Sentinel-2 pour affiner le modèle géométrique des images à la volée (cf ci-dessous) est une extrapolation au globe des traitements spécifiés pour VENµS.

Acquisitions de données préparatoires

Pour bien préparer une nouvelle mission, il est très utile de disposer de données ressemblant aux futures données. Pour Sentinel-2 et VENµS, nous avons eu la chance de pouvoir s'appuyer sur le satellite Formosat-2, fabriqué par Airbus pour Taiwan. Dès 2005, nous avons obtenu plusieurs séries temporelles Formosat-2, acquises avec des angles d'observation constants. Ces séries nous ont permis de comprendre les enjeux des futures données VENµS et Sentinel-2 (Hagolle et al. 2008, 2010, 2015). Pour élargir les zones couvertes et toucher davantage d'utilisateurs en Europe et dans le monde, nous avons, avec la bénédiction du CNES, détourné les satellites SPOT4 et SPOT5 à la fin de leur vie en orbite pour les expériences Take5 (Hagolle et al. 2015, Inglada et al., 2015). Les satellites étaient placés sur une orbite phasée à 5 jours, permettant de reproduire la revisite bientôt offerte par Sentinel-2. Plusieurs dizaines de laboratoires ont donc pu apprendre à utiliser ce type de données et commencer à mettre au point leurs traitements.

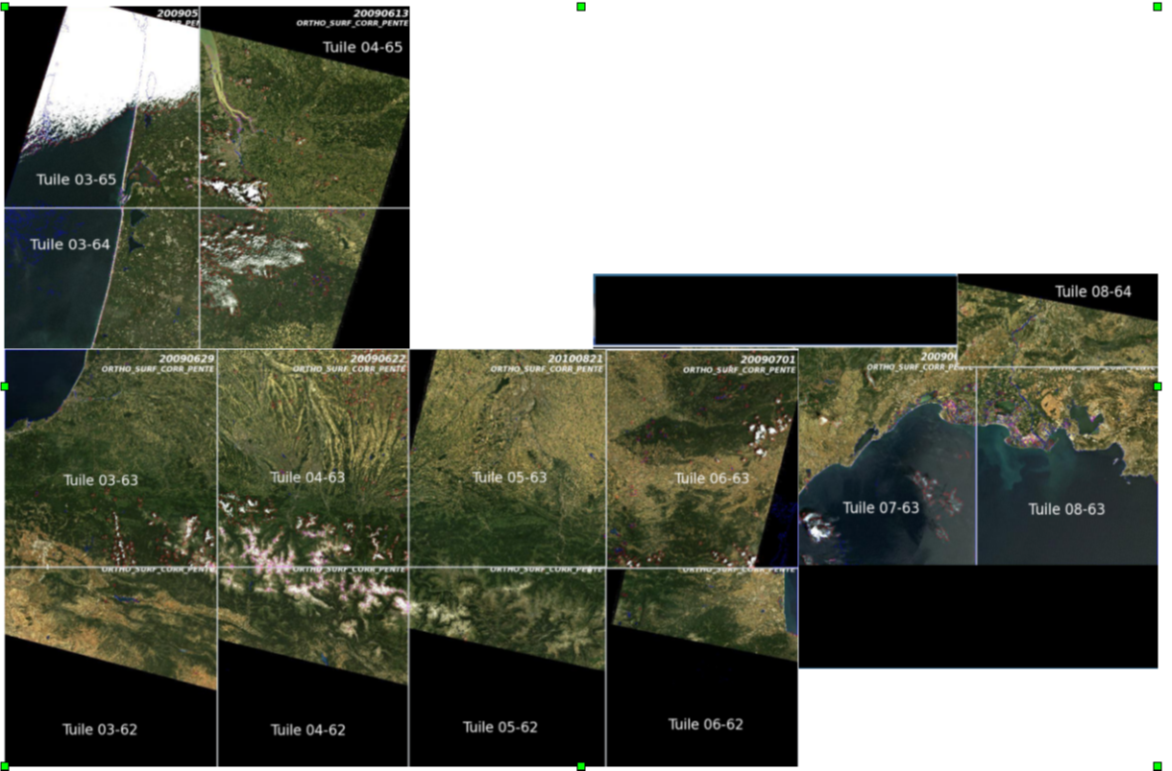

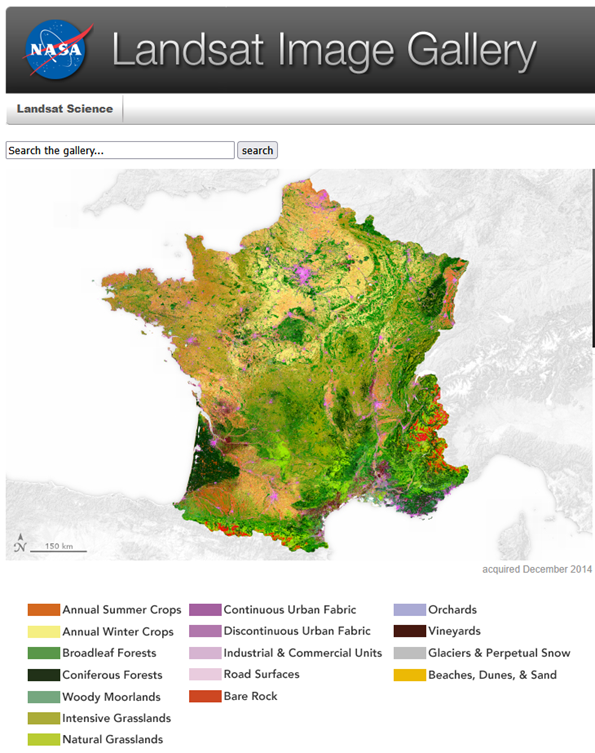

Pour appréhender les problèmes apportés par la large couverture spatiale, nous avons également traité des données Landsat (ce n'était pas simple en Europe en 2010), et c'est à cette occasion que nous nous sommes aperçus qu'il était pratique de découper les données en tuiles de 100*100 km², avec un certain recouvrement pour éviter que la qualité des données ne soit dégradée en bord d'image (Hagolle, 2015, Mira, 2016). Ce système de découpage en tuiles est toujours en vigueur pour Sentinel-2 et a été adopté par Landsat sur les USA.

-

Image des landes acquise par le satellite Formosat-2 il y a 20 ans. La végétation y apparait en rouge. Un voile atmosphérique est présent. -

Même image acquise un jour plus tard, le voile atmosphérique a disparu. Cette paire d'images nous a incités à travailler sur le multi-temporel pour déterminer les propriétés optiques de l'atmosphère.

-

Deux images Formosat-2 acquises 9 ans avant le lancement de Sentinel-2, acquises à 12 jours d'écart, dans la région de Marrakech au Maroc. -

La comparaison des deux images permet de mettre en évidence la présence de nuages et de leurs ombres. Cette paire d'images nous a incités à travailler sur le multi-temporel pour détecter les nuages et leurs ombres.

Soutien de l'effort de recherche

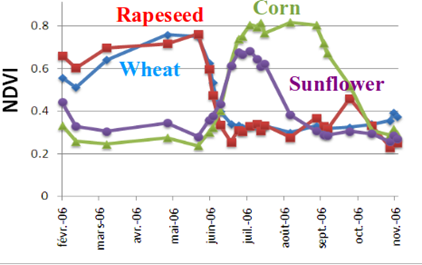

En accompagnement de ces données préliminaires (Formosat-2, LANDSAT, Take5), le CNES a aussi soutenu financièrement les travaux des utilisateurs et notamment des chercheurs au travers du budget d'accompagnement de la recherche. Les illustration ci-dessous montrent l'évolution au cours du temps des efforts de recherche pour aboutir au produit d'occupation des sols, actuellement délivré par le pôle THEIA.

Participation à la mise au point du système Sentinel-2

Lors de la phase de développement de la mission Sentinel-2 et dans le cadre d'un accord de collaboration entre l'ESA et le CNES, une équipe Qualité Image (6 ingénieurs CNES et autant d'assistants techniques) a été mise en place au CNES dès 2008. Deux ingénieurs du CNES, Aimé Meygret puis Thierry Tremas, et Simon Baillarin, ont été associés aux équipes du projet à l'ESA et pilotaient techniquement l'équipe CNES. Un simulateur d'images end-to-end (SPS), un Centre d'Expertise Qualité Image (TEC-S2) ainsi qu'un prototype de la chaîne de traitement de niveau 1 (GPP) étaient développés à Toulouse, avec un pilotage technique CNES d'une équipe industrielle.

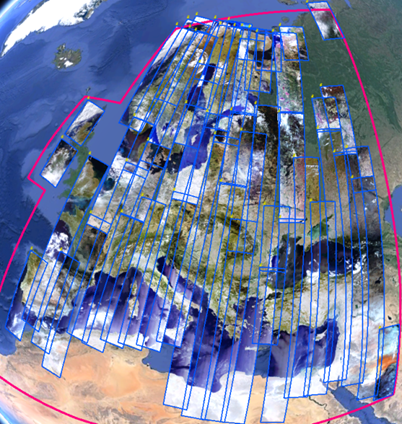

Le CNES a défini les produits Sentinel-2 jusqu'au niveau 1C et préconisé le contenu des produits de niveau 2 disponibles aujourd'hui, avec fourniture de réflectances (certains demandaient la luminance) découpées en tuiles de 110 km, avec un recouvrement de 10 km. C'est également le CNES qui a proposé d'utiliser la grille de tuiles MGRS pour avoir le même échantillonnage des données à chaque utilisation et faciliter l'utilisation de séries temporelles d'images, comme on le voit sur la séquence du détroit de Gibraltar (ci-dessous). Le CNES a fourni les spécifications des chaines de traitement jusqu'au niveau 1C (corrections radiométrique, étalonnage, corrections géométriques), montré qu'il était possible de faire un affinage de la superposition des données en temps réel, et défini toutes les méthodes de validation de l'étalonnage radiométrique.

Participation aux recettes en vol et au suivi de la qualité des images Sentinel-2

Pour faire bénéficier l'ESA de son expérience des satellites d'observation optique, le CNES participe depuis le lancement du satellite Sentinel-2A aux recettes en vol, et sur le long terme au S2 Quality Working Group de l'ESA : Damien Rodat y représente actuellement les équipes de qualité des images du CNES. Pour les deux premiers satellites, le CNES était en charge de l'ensemble des aspects qualité image. Ensuite, il a transféré ses compétences au OPT-MPC (OPTical Mission Performance Cluster), un consortium financé par l'ESA pour assurer l'étalonnage et la validation.

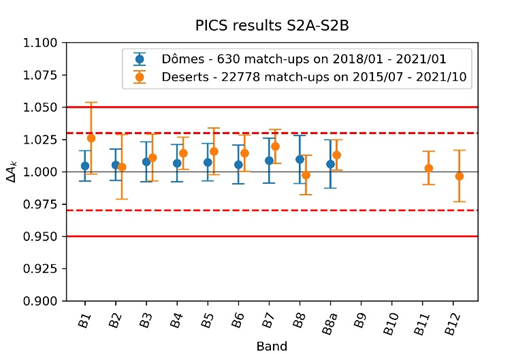

Le CNES s'est alors concentré sur son rôle d'expertise (accompagnement technique de l'ESA pour la mise en place de l'affinage géométrique, l'étalonnage Lune, etc.) ainsi que de validation de la qualité image. Aujourd'hui encore, l'équipe de physiciens de la mesure assure un suivi radiométrique constant des produits de cette mission en mettant en oeuvre 6 méthodes d'étalonnage sur cibles naturelles : les déserts, les dômes (Antarctique), les sites instrumentés (RadCalNet), la diffusion Rayleigh au-dessus des océans, les nuages convectifs profonds, et, depuis peu avec Sentinel-2 C, la Lune. Ces méthodes ont par exemple permis de constater que les deux satellites Sentinel-2A et 2B avaient une sensibilité qui différait d'environ 1 %. Cette petite différence a été corrigée depuis. De même lors de la recette en vol de Sentinel-2C, le CNES a aidé l'ESA à corriger un biais radiométrique afin que la radiométrie des trois Sentinel-2 soit cohérente à 1 % près.

Les équipes du CNES ont également été impliquées dans les recettes en vol et dans la validation de la géométrie des images Sentinel-2. Dès la recette en vol de Sentinel-2B, le CNES, en collaboration avec l'IGN, a mis en place le concept de Global Reference Image (GRI). Il a permis de produire les premiers affinages géométriques offrant une localisation au pixel près des images Sentinel-2, traitement très attendu par les utilisateurs et mis ensuite en opération par l'ESA début 2021.

Le service de qualité des images continue d'assurer la validation géométrique grâce à des analyses régulières, permettent d'avertir l'ESA et le OPT-MPC en cas de déviation des paramètres. Par ailleurs, cette expertise fine sur l'instrument est partagée avec les scientifiques pour développer des applications novatrices telles que l'étude de la houle et des courants marins, permises par l'exploitation de particularités de l'instrument non accessibles au grand public (à savoir la présence de pixels acquis simultanément par deux détecteurs). Les exercices de validation radiométrique et géométrique faits au CNES impliquent le traitement de plus de 1000 produits Sentinel-2 par an et permettent simultanément de faire évoluer nos outils et d'améliorer la qualité des données au niveau 1.

Produits avancés (réflectance de surface)

Dans le cadre du pôle THEIA, le CNES fournit aux utilisateurs des produits ARD (Analysis Ready Data) de meilleure qualité que ceux de l'ESA, notamment sur l'Europe, avec la chaîne MAJA développée par la société CS pour le CNES, et conçue au CESBIO, qui fournit des réflectances de surface instantanées avec un bon masque de nuages, et avec la chaîne WASP qui fournit des synthèses mensuelles d'observations sans nuages. La chaîne WASP est elle aussi issue du CESBIO.

Distribution des données et animation de la communauté française des utilisateurs

Depuis le lancement de Sentinel-2, le CNES est un relais important pour les utilisateurs français de Sentinel-2. Les données Sentinel-2 acquises sur le monde entier sont stockées sur le centre de calcul du CNES, et accessibles sur le portail GEODES. Dans le cadre du pôle thématique THEIA qui participe à l'infrastructure de recherche DataTerra, les scientifiques sont incités à proposer de nouvelles applications des données Copernicus, qui peuvent être mises en production au CNES ou dans les centre de données spatiales de THEIA.

Cette connaissance du système Sentinel-2 et des besoins des utilisateurs nous a permis de sentir qu'une pétition pour maintenir plus longtemps l'exploitation de Sentinel-2A après le lancement de Sentinel-2C était pertinente. Elle a été signée par plus de 2000 personnes et a incité l'UE et l'ESA à prolonger d'un an l'exploitation du satellite, jusqu'en mai 2026 au moins !

Enfin, par l'intermédiaire d'Olivier Hagolle, le CNES participe au Mission Advisory Group pour la définition de la mission Sentinel-2 NG, qui pourrait être lancée en 2034, et devrait permettre une amélioration de la résolution et l'ajout de bandes spectrales. Le CNES et la communauté scientifique insistent beaucoup pour augmenter la revisite : utilisateurs de Sentinel-2, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos observations de l'amélioration apportée par l'utilisation de 3 satellites au lieu de deux.

Références

- G. Dedieu, F. Cabot, A. Chehbouni, B. Duchemin, P. Maisongrande et al., RHEA: a micro-satellite mission for the study and modeling of land surfaces through assimilation techniques. EGS- AGU-EUG Joint Assembly, 2003.

- Hagolle, O., Dedieu, G., Mougenot, B., Debaecker, V., Duchemin, B., & Meygret, A. (2008). Correction of aerosol effects on multi-temporal images acquired with constant viewing angles: Application to Formosat-2 images. Remote sensing of environment, 112(4), 1689-1701.

- Hagolle, O., Huc, M., Pascual, D. V., & Dedieu, G. (2010). A multi-temporal method for cloud detection, applied to FORMOSAT-2, VENµS, LANDSAT and SENTINEL-2 images. Remote Sensing of Environment, 114(8), 1747-1755.

- Hagolle, O., Huc, M., Pascual, D. V., & Dedieu, G. (2015). A multi-temporal and multi-spectral method to estimate aerosol optical thickness over land, for the atmospheric correction of FormoSat-2, LandSat, VENμS and Sentinel-2 images. Remote Sensing, 7(3), 2668-2691.

- Inglada, J.; Arias, M.; Tardy, B.; Hagolle, O.; Valero, S.; Morin, D.; Dedieu, G.; Sepulcre, G.; Bontemps, S.; Defourny, P.; et al. Assessment of an Operational System for Crop Type Map Production Using High Temporal and Spatial Resolution Satellite Optical Imagery. Remote Sens. 2015,

- Hagolle, O., Sylvander, S., Huc, M., Claverie, M., Clesse, D., Dechoz, C., ... & Poulain, V. (2015). SPOT-4 (Take 5): Simulation of Sentinel-2 time series on 45 large sites. Remote sensing, 7(9), 12242-12264.

- Maria Mira, Albert Olioso, Belén Gallego-Elvira, Dominique Courault, Sébastien Garrigues, Olivier Marloie, Olivier Hagolle, Pierre Guillevic, Gilles Boulet, Uncertainty assessment of surface net radiation derived from Landsat images, Remote Sensing of Environment,Volume 175, 2016,

- Lonjou, V., Lachérade, S., Fougnie, B., Gamet, P., Marcq, S., Raynaud, J. L., & Tremas, T. (2015). Sentinel-2/MSI absolute calibration: first results. Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XIX, 9639, 34-44.

- M. Drusch, U. del Bello, S. Carlier, O. Colin, V. Fernandez, F. Gascon, B. Hoersch, C. Isola, P. Laberinti, P. Matimort, A. Meygret, F. Spoto, O. SY, F. Marchese, P. Bargellini, Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services, Remote Sensing of Environment, Volume 120, 15 May 2012, Pages 25-36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026

- Baillarin S. J ; Meygret A., Dechoz C., Petrucci B., Lacherade S., Tremas T., Isola C., Martimort P., Spoto F., Sentinel-2 Level 1 Products and Image Processing Performances, July 2012, The International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information, DOI:10.5194/isprsarchives-XXXIX-B1-197-2012 Sciences XXXIX-B1:197-202

- Gascon, F.; Bouzinac, C.; Thépaut, O.; Jung, M.; Francesconi, B.; Louis, J.; Lonjou, V.; Lafrance, B.; Massera, S.; Gaudel-Vacaresse, A.; et al. Copernicus Sentinel-2A Calibration and Products Validation Status. Remote Sens. 2017, 9, 584. https://doi.org/10.3390/rs9060584