Planck en détails

Contexte : le fond diffus cosmologique

Le rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique (CMB, Cosmic Microwave Background en anglais) a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang à l'origine de la création de l'Univers, il y a 13,8 milliards d'années environ. À cette époque l'Univers était constitué d'un gaz chaud (environ 3000K) et homogène. La lumière émise par ce gaz (à une température proche du Soleil) était donc une lumière visible avec une longueur d'onde de l'ordre du micron. Par suite de l'expansion de l'univers, cette lumière voit sa longueur d'onde augmenter (effet Doppler) et on l'observe aujourd'hui à une longueur d'onde proche du millimètre (intermédiaire entre l'infrarouge lointain à 10-100 microns et le rayonnement micro-onde de l'ordre du centimètre).

Le fond du ciel apparaît donc aujourd'hui comme le rayonnement d'un corps noir à une température voisine de 2,7 Kelvins (-270°C). La lumière que l'on observe aujourd'hui a voyagé à travers l'univers depuis cette époque et l'on regarde directement l'univers tel qu'il était dans le passé presque à sa naissance.

Max Planck

Pour résoudre le problème du 'corps noir' (équilibre thermique du rayonnement), insoluble dans le cadre de la mécanique classique, le physicien allemand Max Planck émit l'hypothèse selon laquelle les échanges d'énergie s'effectuent de façon discontinue, participant ainsi à la création de théorie quantique. Il reçut le prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux.

Objectifs

-

Répondre à des questions clés de la cosmologie

-

Déterminer la géométrie et le contenu de l’Univers

-

Observer les fluctuations primaires du rayonnement cosmologique fossile (CMB)

-

Fournir des cartes des anisotropies de température et de polarisation du CMB

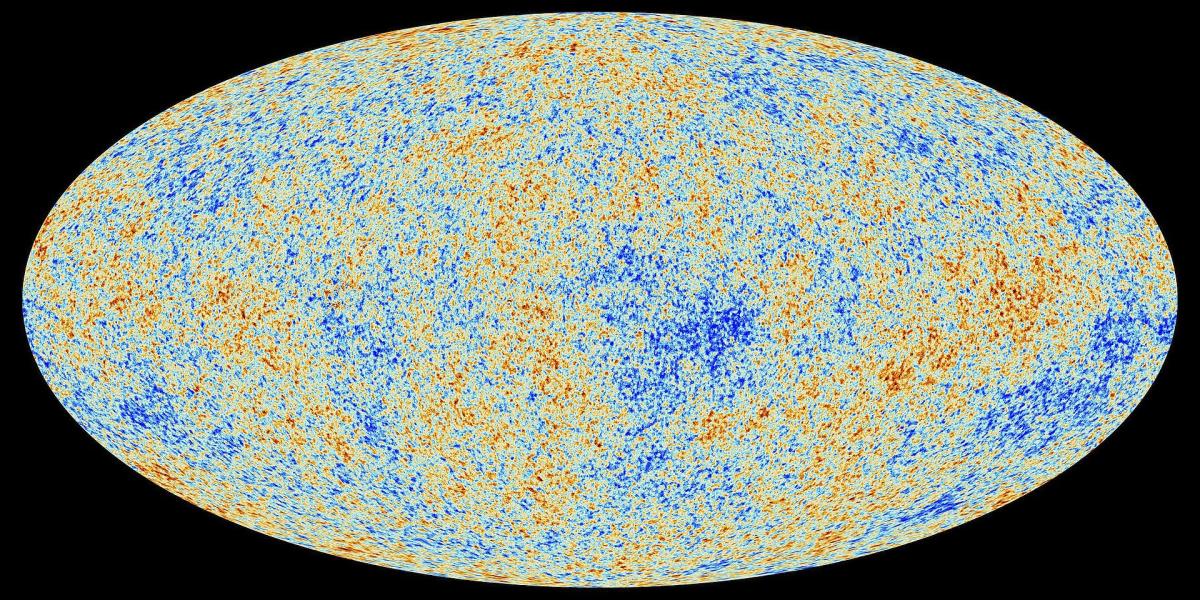

Le but principal de la mission Planck était de répondre à des questions clés de la cosmologie en déterminant la géométrie et le contenu de l'Univers, et en répondant à la question : quelles théories décrivant la naissance et l'évolution de l'Univers sont correctes ? Pour cela, le satellite Planck a observé les fluctuations primaires du rayonnement cosmique fossile CMB. Aujourd'hui, le rayonnement CMB imprègne l'Univers et apparaît comme le rayonnement d'un corps noir à 2,726K. La mesure fine des anisotropies (c’est-à-dire de très légères variations de température et de polarisation selon la direction dans le ciel) autour de cette valeur moyenne, donne de riches informations sur les propriétés de l'Univers à sa naissance.

Le satellite Planck a fourni des cartes de ces anisotropies de température et de polarisation du CMB avec une résolution angulaire inférieure à 5 minutes d'arc, et une sensibilité en température de quelques microkelvins sur l'ensemble du ciel. La large couverture en fréquences de Planck (30-857 GHz) avait été choisie pour fournir des résultats détaillés sur l'émission galactique (important pour l'étude de la polarisation) et étudier les nuages de galaxies (via l'effet Sunyaev-Zel'dovich).

Déroulé du projet

Le satellite Planck a été développé en parallèle avec le satellite Herschel par une équipe projet commune. Planck et Herschel ont été mis en orbite par un lanceur Ariane 5 ECA le 14 mai 2009. Le temps de transfert vers le point de Lagrange L2 a duré approximativement 4 mois.

Planck était un satellite pointé vers le Soleil avec peu de manœuvrabilité. Pour s'astreindre de la lumière parasite de la Terre, l'orbite choisie était une petite orbite Lissajous au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, avec un angle Soleil-Satellite-Terre limité à 15 degrés. Cette contrainte a imposé une manœuvre d'insertion à l'arrivée au point L2 pour réduire l'amplitude de l'orbite, qui a dû être prise en compte dans la détermination de la fenêtre de lancement.

Avantages d'une orbite L2 :

- Du fait de l'éloignement contant de la Terre et du Soleil, l'environnement thermique du satellite est très stable. Les effets radiatifs thermiques de la Terre sont faibles et entraînent un environnement froid favorable à des satellites cryogéniques comme Planck et Herschel.

- L’environnement radiatif est très faible comparativement à des orbites excentriques, ou même à l’orbite géostationnaire.

- Les panneaux solaires dirigés vers le Soleil et la Terre, masquant la charge utile du rayonnement thermique solaire et de la lumière parasite terrestre, favorisent également les communications satellite-Terre.

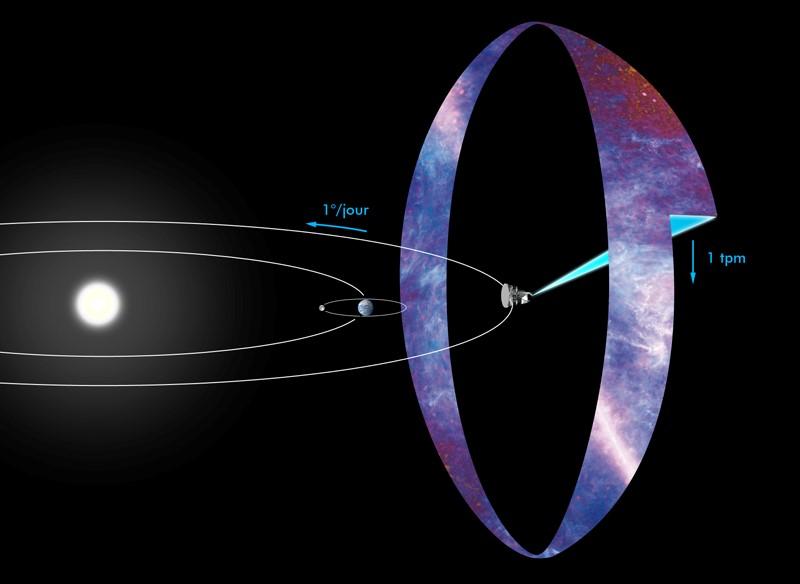

En orbite, Planck a balayé systématiquement la voute céleste avec une vitesse de rotation de 1 tour/minute. La stratégie d’observation de Planck était de décrire un (quasi) grand cercle dans le ciel chaque minute (l’angle entre l’axe du satellite et l’axe optique était de 85° et non 90°). Un même cercle était décrit une cinquantaine de fois puis l’axe du satellite était légèrement décalé pour cartographier une nouvelle bande de ciel. Ainsi Planck suivait le mouvement de la Terre autour du Soleil pas à pas.

Planck tournait autour du Soleil en 1 an. Au cours de la mission, des manœuvres régulières ont été indispensables pour que le satellite reste sur son orbite. L'axe de rotation a dû rester pointé vers le Soleil pendant cette période par de régulières manœuvres de précession tout en maintenant la stratégie d'observation, imposant des contraintes sur l'angle entre l’axe de rotation (-XS) et la ligne satellite-Terre qui devait rester inférieur à 15°.

Organisation

La mission Planck était une mission de l’ESA. Les instruments étaient fournis par des consortia internationaux dirigés par un PI (Principal Investigateur), maître d'œuvre.

La France a contribué à la mission Planck à la fois par sa participation au programme obligatoire de l'ESA et par la fourniture de l'instrument HFI, développé sous la maîtrise d'œuvre de l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay du CNRS, en partenariat avec le CNES. L'ESA était maître d'ouvrage de la mission. L'industrie française (Thales Alenia Space) a été l'architecte industriel du satellite et a assuré la fourniture de la plate-forme, l'ingénierie satellite, l'AIT satellite, et la campagne de lancement.

L'IAS était maître d'œuvre de l'instrument français HFI, divisé en sous-ensembles placés sous maîtrise d'œuvre du CNES et des laboratoires internationaux et français. Le CNES était partenaire du CNRS/IAS pour HFI. Le CNES a assuré le suivi du développement HFI et était responsable du contrat de la fourniture du système à dilution 0,1K. Il a également assuré le financement de toutes les participations françaises développées par les laboratoires français ainsi que le traitement des données associées.

Actualités du projet