SOHO en détails

Contexte

SOHO, première pierre angulaire, avec Cluster, du programme Horizon 2000 de l'ESA, fait partie de la contribution européenne aux programmes scientifiques internationaux de l'étude des relations Soleil-Terre STSP et ISTP. Les diverses prolongations de la mission SOHO au-delà de sa durée nominale ont permis de couvrir la totalité du cycle solaire.

La France a fortement participé à la réalisation de cinq des douze instruments destinés à étudier le Soleil sous plusieurs aspects : héliosismologie, rayonnement électromagnétique, plasma et vent solaires.

Le satellite SOHO a été construit en Europe par un consortium industriel conduit par Matra, alors que les instruments ont été fournis par des scientifiques européens et américains, financés par leurs institutions nationales. Neuf responsables d'instruments ou "Principal Investigators" (PI's) sont européens et trois sont américains. La NASA est responsable du lancement et des opérations de mission. Le réseau DSN de la NASA est utilisé pour contrôler le satellite et en recevoir les données. Le contrôle de la mission est assuré depuis le Goddard Space Flight Center dans le Maryland.

Objectifs

-

Observation des vibrations du Soleil

-

Observation de la couronne solaire

-

Mesure du vent solaire in-situ

-

Détermination de l’anisotropie du vent solaire

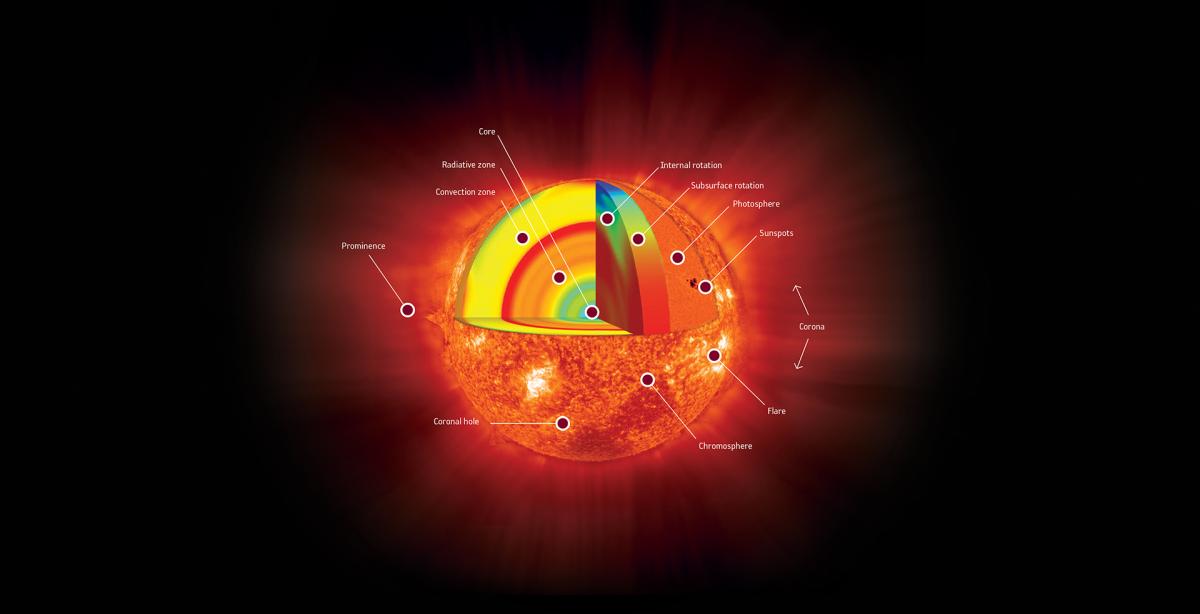

Un des principaux objectifs de SOHO est l'observation des vibrations provoquées par les ondes acoustiques qui se propagent depuis l'intérieur vers la surface du Soleil. Les ondes se déplacent dans le Soleil comme les ondes sonores dans l'air. La température, la composition et les mouvements profonds de l'intérieur du Soleil influencent la période des oscillations et fournissent des renseignements précieux sur les conditions régnant à l'intérieur du Soleil. Trois instruments sont destinés à cette science née au cours des années 1980 "l'héliosismologie".

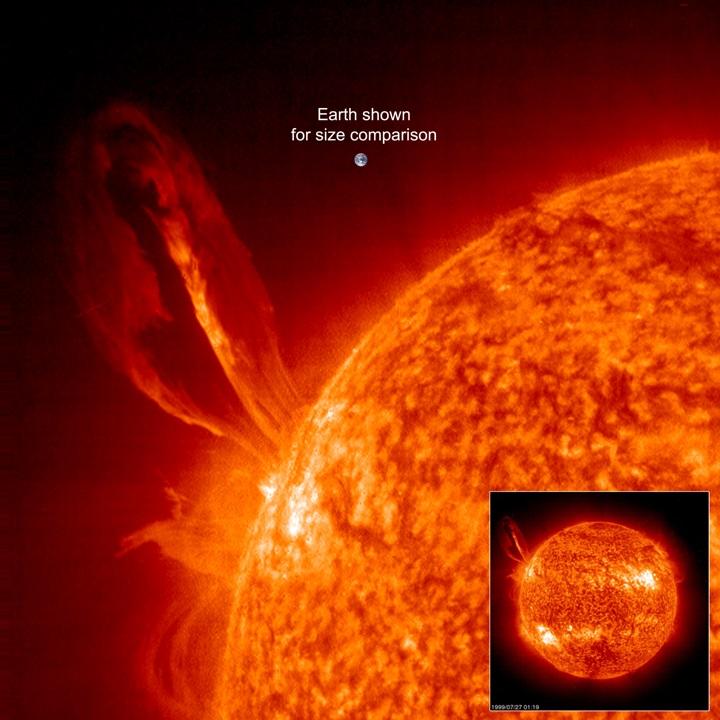

L'atmosphère externe du Soleil, la couronne, s'étend jusqu'à plusieurs fois le diamètre solaire. Mais parce que cette couronne est plusieurs millions de fois moins brillante que la photosphère, la surface visible du Soleil, elle ne peut être observée que durant les éclipses du Soleil par la Lune. Seuls des instruments spatiaux, comme SOHO, permettent d'observer en permanence le rayonnement ultraviolet ou X du Soleil.

Enfin, un troisième paquet d'instrumentation scientifique est chargé d'effectuer des mesures in-situ du vent solaire et de la détermination de son anisotropie (c’est-à-dire, des variations de sa vitesse et de son intensité en fonction de sa direction de déplacement).

Déroulé du projet

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) est une mission conjointe de l'Agence Spatiale Européenne et de la NASA. Lancé en 1995, la sonde SOHO est en orbite de halo autour du point de Lagrange L1 à 1,5 million de km de la Terre dans la direction du Soleil. De cette situation, SOHO observe le Soleil 24H/24.

Organisation

Le CNES a contribué au financement de la mission SOHO via sa contribution au programme obligatoire de l'ESA et directement au titre du programme national en ce qui concerne sa participation aux instruments et au centre MEDOC.

SOHO est piloté depuis le Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA situé à Greenbelt dans le Maryland aux États-Unis. Ses données sont reçues par le Deep Space Network (DSN) de la NASA et acheminées au Centre d'Opérations des Expérimentateurs (EOF) situé au GSFC.

C’est là que sont reçues les images et mesures produites par les instruments. Depuis l'EOF, les expérimentateurs pointent les instruments de SOHO sur une région particulière du Soleil, ou modifient le mode opératoire de l'instrument. Les scientifiques de SOHO utilisent leurs instruments de la même manière qu'un observateur le ferait depuis un observatoire solaire au sol.

Les expérimentateurs de SOHO coordonnent leurs observations entre eux et/ou avec des observatoires solaires au sol.

Des catalogues et des banques de données accessibles numériquement sont installés à l'EOF et dans d'autres Instituts, aux États-Unis et en Europe.

Les instruments de SOHO produisent un flot de données de 200 kilobits par seconde, qui peuvent être transmises continuellement aux stations du DSN situées à Goldstone (USA), Canberra (Australie) et Madrid (Espagne).

Soutien du CNES à l’exploitation scientifique des données

Les besoins d'opérations, d'exploitation et d'archivage sont respectivement de :

- Assurer une programmation optimale des instruments embarqués, tenant compte éventuellement d'informations externes (campagnes multi-satellites, activités particulières) et de récupérer toutes les informations utiles aux traitements scientifiques

- Exploiter les données disponibles pour en extraire le maximum d'informations scientifiques

- Documenter et archiver les données de manière à en assurer la pérennité pour des études futures

Il faut également mentionner une utilisation originale des données de l'instrument SWAN pour produire des indices d'activité de la face cachée du Soleil. La prise en compte de ces indices devrait permettre d'améliorer la précision des extrapolations d'orbite de certains satellites, l'activité solaire étant un élément important pour la modélisation de la densité de l'atmosphère à l'altitude de ces satellites.

Participations soutenues par le CNES

Des PI français pilotent les instruments GOLF, EIT et SWAN. Le coronographe C2 de LASCO a été réalisé au LAM. En résumé, les participations scientifiques françaises supportées par le CNES sont :

- INSTRUMENT EIT IAS (PI: F. Auchère)

- INSTRUMENT GOLF IAS (PI: P. BOUMIER), et CEA/AIM (R. GARCIA),

- INSTRUMENT SUMER IAS (C. Bocchialini)

- INSTRUMENT LASCO LATMOS (PI E. Quémerais)

- INSTRUMENT SWAN LATMOS (PI D. Koutroumpa)

A ces participations, s'ajoute MEDOC, qui est placé sous responsabilité de l'IAS (Eric Buchlin).