Odin en détails

Contexte

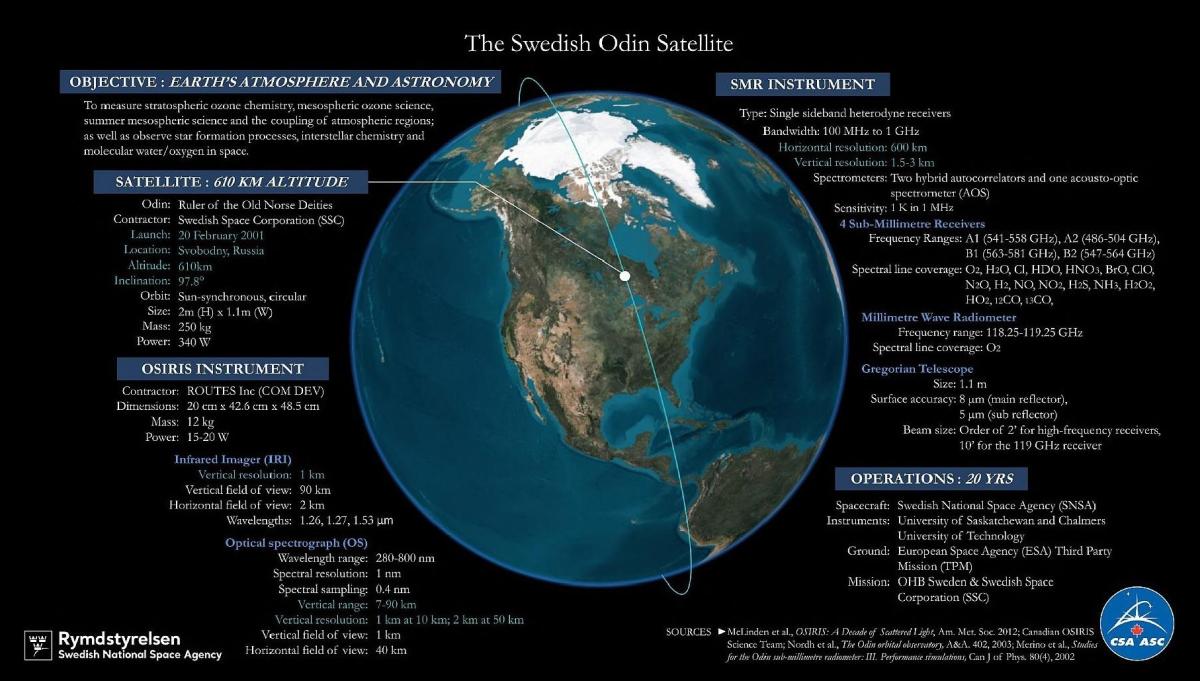

Le satellite Odin a été conçu pour étudier à la fois les objets astronomiques et l'atmosphère terrestre.

Contexte aéronomique

Depuis la découverte, en 1985, du trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, de nombreuses campagnes de mesures ont été menées pour comprendre son origine. L'appauvrissement en ozone est causé par des réactions chimiques catalytiques dues aux atomes d'halogènes tel que le chlore, libérés par les chlorofluorocarbones (CFC) produits par l'homme. La grande augmentation de la concentration en chlore actif (ClO et Cl) est due aux réactions chimiques hétérogènes dans les nuages de particules stratosphériques au niveau des pôles. Des perturbations similaires, mais plus petites, peuvent aussi être observées au-dessus de l'Arctique ainsi qu'à des latitudes plus basses.

À une échelle globale, le processus d'appauvrissement est assez complexe, impliquant le phénomène de transport atmosphérique, les variations de la chimie de l'ozone à différentes altitudes, ainsi que de grandes variations naturelles.

Contexte astronomique

Les étoiles se forment, à partir de nuages de molécules interstellaires froids et extrêmement clairsemés, lorsque le gaz est comprimé par les forces de gravité. Pour pouvoir continuer à se contracter, les nuages doivent se débarrasser de l'énergie produite par la compression, sinon la pression thermique va arrêter la contraction et stopper le processus. On pense que les étoiles en formation dégagent cette énergie en produisant de la vapeur d'eau, des molécules d'oxygène, du monoxyde de carbone et du carbone.

L'image de ces processus chimiques complexes conduisant à la formation de molécules dans ces nuages n'est pas encore très claire. Aujourd'hui nous connaissons plus d'une centaine de sortes de molécules présentes dans ces nuages, mais nous ne connaissons toujours pas l'abondance des espèces clés telles que l'eau (H2O) et l'oxygène (O2). Pour résoudre cette inconnue, des observations depuis l'espace sont nécessaires, car l'atmosphère terrestre absorbe les raies d'émission des molécules H2O (eau), O2 (oxygène), C (carbone) et - dans une certaine mesure – CO (monoxyde de carbone).

Objectifs

-

Étudier l’ozone atmosphérique

-

Étudier les interactions entre les régions atmosphériques

-

Étudier la formation stellaire

-

Étudier les atmosphères planétaires

Objectifs aéronomiques

En aéronomie, Odin étudie l'atmosphère, plus particulièrement ce qui concerne la formation et la détérioration de l'ozone, et comment ceci affecte le trou dans la couche d'ozone. Avec de nouvelles connaissances, nous nous rapprochons des réponses aux questions primordiales telles que : comment la pollution affecte-t-elle l'atmosphère ?

De meilleurs modèles peuvent être construits grâce à la détermination de l'altitude et la cartographie de la répartition géographique des composants clés, paramètres fournis par la mission Odin.

Les études scientifiques réalisées grâce à des mesures des différents éléments trace, concernent principalement la stratosphère et la mésosphère. Plus précisément, les objectifs scientifiques sont :

- L'étude de l'ozone stratosphérique : pour connaître, dans la région du "trou d'ozone", l'extension géographique des mécanismes responsables de l'appauvrissement en ozone ainsi que pour étudier les effets de dilution et la possible chimie hétérogène y compris en dehors des régions polaires dus aux aérosols contenants des sulfates.

- L'étude de l'ozone mésosphérique : pour établir le rôle relatif de la chimie des isotopes rares de l'hydrogène et les effets du transport ordonné et turbulent ainsi que le rayonnement corpusculaire.

- L'étude de la mésosphère pendant les périodes d'été : pour établir la variabilité de la vapeur d'eau mésosphérique incluant une estimation des flux requis pour la formation des aérosols dans la mésosphère polaire.

- L'étude des interactions entre les régions atmosphériques : pour étudier quelques-uns des mécanismes qui provoquent le couplage entre la basse et haute atmosphère, à titre d'exemple le transport descendant du NO (monoxyde d’azote) avec ses effets sur la photochimie de l'ozone et les échanges verticaux des espèces minoritaires telles que les isotopes rares de l'oxygène, CO et H2O.

Objectifs astronomiques

En astronomie, le satellite apporte aussi un éclairage nouveau sur les processus chimiques qui contrôlent l'enchaînement des événements impliqués dans la formation de nouvelles étoiles. Odin étudie aussi les comètes qui sont un sous-produit de la formation des nouvelles étoiles, et qui peuvent nous donner de nouveaux indices sur la façon dont notre système solaire s’est formé.

Odin est spécifiquement conçu pour détecter les molécules H2O et O2, en plus des autres molécules, et peut observer individuellement des centaines de nuages de notre galaxie ainsi que des groupes de nuages géants dans d'autres galaxies.

Les objets astronomiques étudiés grâce à la mission Odin sont :

- Les nuages de molécules géants et les nuages sombres proches : le but est d'améliorer notre compréhension de la chimie et des processus de refroidissement du milieu interstellaire et par voie de conséquence, les conditions de formation des étoiles.

- La détection des protoétoiles.

- Les comètes : études de la physique du dégazage de l'eau, la taille des régions actives et l'estimation de la densité des comètes à longue et à courte période.

- Les planètes : la distribution verticale des éléments en trace dans les atmosphères de Jupiter et Saturne. La détection des constituants minoritaires remontés par la convexion fournit des informations non seulement sur la dynamique mais aussi sur la physique et la chimie des basses atmosphères.

- Les enveloppes circumstellaires : études des dynamiques et compositions chimiques des écoulements.

- Les galaxies proches : estimations du taux de formation d'étoiles à partir des observations de CO et H2O.

Odin est conçu pour travailler dans les bandes inexplorées du spectre électromagnétique, pour des longueurs d'ondes d'environ 0.5 mm et 3 mm. Celles-ci contiennent les raies d'émission de molécules importantes telles que la vapeur d'eau, les molécules d'oxygène, l'ozone et le monoxyde de carbone. Ces raies sont utilisées pour étudier les processus se produisant dans l'atmosphère terrestre et dans les objets astronomiques. Des informations complémentaires sur l'atmosphère viennent de raies spectrales dans les longueurs d'ondes ultraviolettes et optiques. Beaucoup de données scientifiques majeures relient les processus de formation des étoiles, la chimie interstellaire et l'équilibre de l'ozone atmosphérique.

Déroulé du projet

Le satellite Odin a été lancé le 20 février 2001 par un lanceur Start-1 depuis le cosmodrome de Svobodny en Russie. La mission initiale était de 2 ans et a été prolongée plusieurs fois.

Pour l'aéronomie, le satellite suit le limbe terrestre - balayant l'atmosphère à des altitudes comprises entre 15 km et 120 km en 2 minutes. Il peut y avoir jusqu'à 40 balayages par orbite.

Pour les observations de sources astronomiques, Odin pointe en continu en direction de l'objet observé pendant une durée pouvant aller jusqu'à 60 minutes.

En 2025, le satellite ODIN était toujours opérationnel, après 24 ans en orbite, mais son altitude décroît rapidement. Elle est passée de 600 km à 450 km d’altitude. Sa rentrée atmosphérique est considérée comme proche dans le temps et devrait survenir au printemps 2026.

Organisation

Odin est le produit de la collaboration entre un grand nombre d'institutions de quatre pays :

Suède

- Onsala Rymdobservatorium

- Mikrovågselektronik, Chalmers

- Radio-och rymdvetenskap, Chalmers

- Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet

- Stockholms Observatorium, Stockholms Universitet

- Astronomiska Observatoriet, Uppsala Universitet

France

- Laboratoire de Physique de l'ENS, PARIS

- Service d'Aéronomie du CNRS/IPSL

- Observatoire de Bordeaux, CNRS/INSU, Floirac

- Laboratoire d'Astronomie Spatiale, Marseille

- Observatoire de Paris-Meudon

- Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements, Toulouse

Finlande

- Finnish Meteorological Institute

- Radio Laboratory, Helsinki University of Technology

- Arctic Research Center, Sodankylä

Canada

- Inst. of Space and Atmospheric Studies, University of Saskatchewan

- Dept. of Earth and Atmospheric Science, York University

- Dept. of Physics, University of Toronto

- Dept. of Physics and Astronomy, University of Waterloo

- Dept. of Physics and Astronomy, University of Calgary

- Dept. of Astronomy and Physics, St Mary's University, Halifax

- Dept. of Physics and Astronomy, McMaster University, Hamilton

Contributions françaises

Le CNES a contribué à Odin pour :

- La fourniture d'un Spectromètre Acousto-Optique développé sous la maîtrise d'œuvre du LAM, avec le CESR et le département de radioastronomie ARPEGES de l'observatoire de Meudon.

- L’approvisionnement, chez les industriels français, des senseurs solaires et stellaires et des gyroscopes.

- Le contrôle et la détermination de l'attitude du satellite, avec en particulier la fourniture d'un catalogue d'étoiles pour le senseur stellaire et le détachement d'un ingénieur du Centre Spatial de Toulouse au sein du groupe projet suédois.

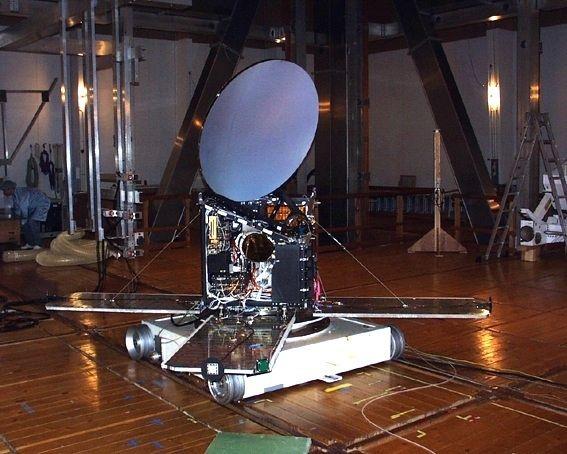

- Les essais d'environnement satellite chez INTESPACE, sous responsabilité suédoise.

- Des tests d'alignement du télescope au CESR à Toulouse.

Le CNES est aussi impliqué dans la mise en place avec les laboratoires français, d'une composante sol utilisateur qui permet d'assurer la validation scientifique des données. Cette composante sol utilisateur est principalement constituée :

- D’une chaîne de traitement scientifique pour l'aéronomie (MOLIERE), dont les algorithmes ont été conçus par l'Observatoire de Bordeaux et rendue opérationnelle par la société SILOGIC. Cette chaîne permet de restituer les profils des molécules de l'atmosphère (produits de niveau 2).

- D’un système de gestion et de traitement des données pour l'astronomie, développé par la société SILOGIC, installé sur les moyens informatiques du Centre Spatial de Toulouse.