Satellite

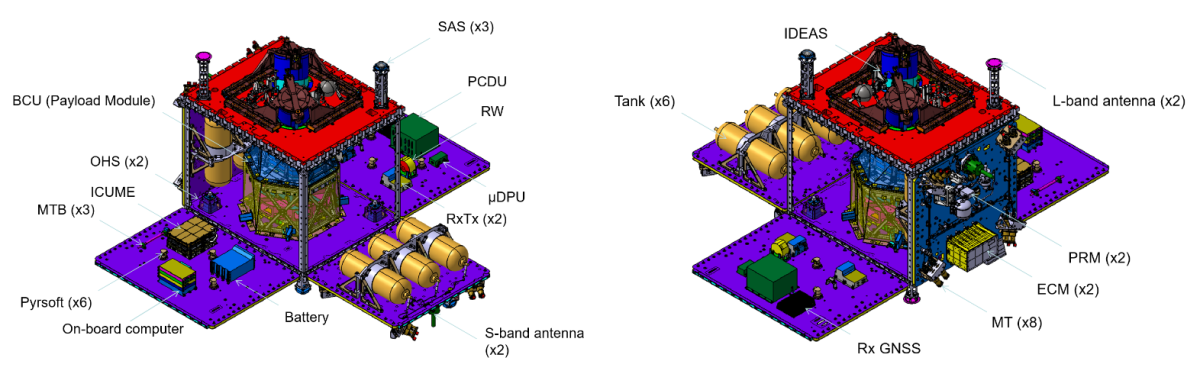

L'ensemble du satellite avait une masse de 300 kg pour des dimensions sous coiffe nettement supérieures à celles des autres satellites Myriade : 1,4 m x 1 m x 1,5 m.

Microscope a été construit sur une plateforme microsatellite dont la conception générale était basée sur la plateforme générique Myriade, intégrant des équipements nouveaux et des fonctions spécifiques à cette mission :

- Le système de propulsion à hydrazine pour le contrôle d'orbite a été remplacé par un ensemble de micropropulseurs à gaz froid (azote) disposés sur 4 coins de la structure cubique.

- Le contrôle d'attitude utilisait les accéléromètres de la charge utile et les micropropulseurs. Il se doublait d'une fonction de contrôle de l'accélération, qui permettait d'annuler toutes les composantes non gravitationnelles mesurées par les accéléromètres.

- Le générateur solaire spécialement développé pour ce satellite était constitué de deux panneaux rigides qui ne tournaient pas, car l'orientation du satellite sur son orbite leur garantissait un pointage permanent vers le soleil, évitant ainsi de générer des perturbations parasites pour la mission.

Charge utile

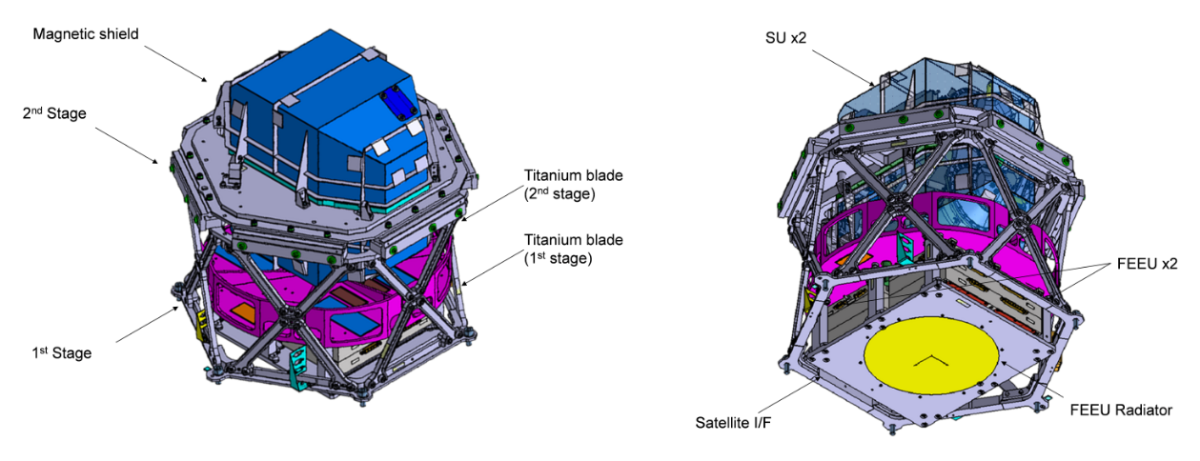

La charge utile placée au centre du satellite était constituée de :

- L’instrument T-SAGE, comprenant deux accéléromètres différentiels SAGE, chacun ayant en propre un cœur accélérométrique et un boîtier électronique de contrôle, et en commun, un boîtier électronique d'interface avec le satellite.

- Une structure en treillis équipée de protection thermique qui supportait les boîtiers sensibles et les maintenait à une température constante : le Bloc Charge Utile.

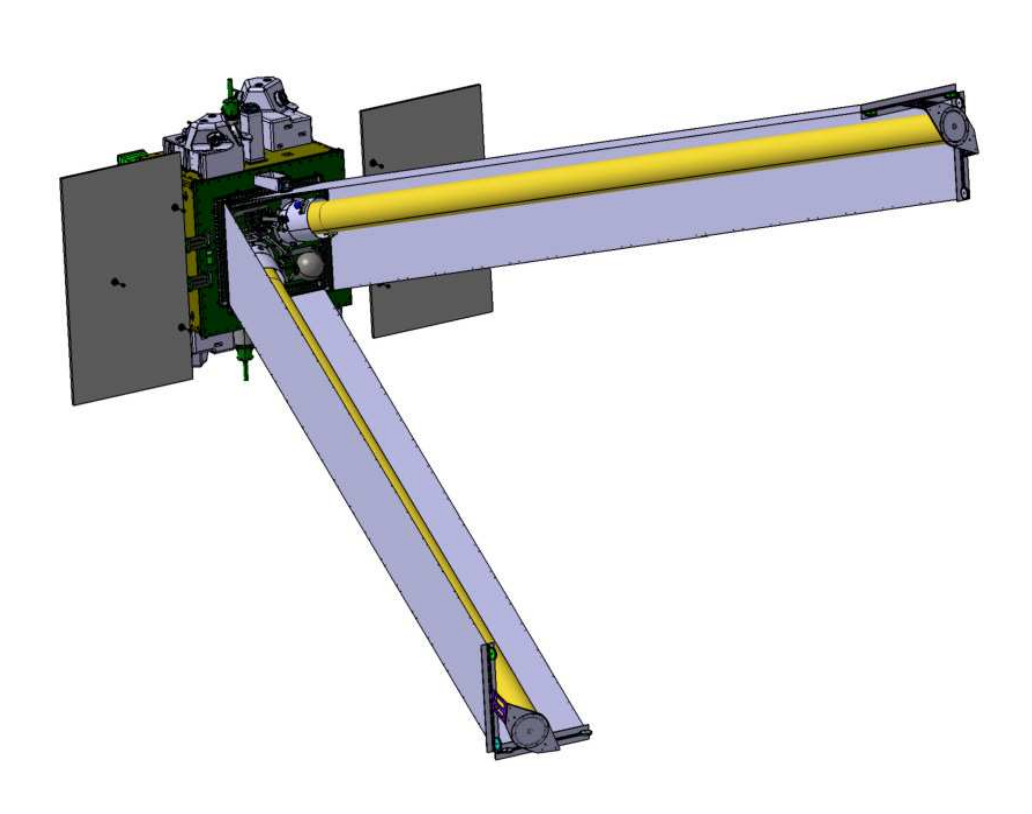

Système de désorbitation IDEAS

En plus des adaptations apportées à la plateforme Myriade pour satisfaire les spécificités de la mission, citées plus haut, un système de désorbitation constitué de 2 mâts déployables a été ajouté. En augmentant la surface effective du satellite (de 6,3 m²) et donc la force de traînée, ce système permettait de garantir une désorbitation en moins de 25 ans conformément à la LOS (Loi sur les Opérations Spatiales). Nommé IDEAS (Innovative DEorbiting Aerobrake System), cet équipement avait une masse totale de 12 kg. Il a été déployé avec succès le 16 octobre 2018, ses deux bras gonflés avec de l’azote conservé sous haute pression à bord du satellite, conduisant à la destruction du satellite dans l’atmosphère de la Terre autour de 2043.

Contrôle d’attitude et d’accélération

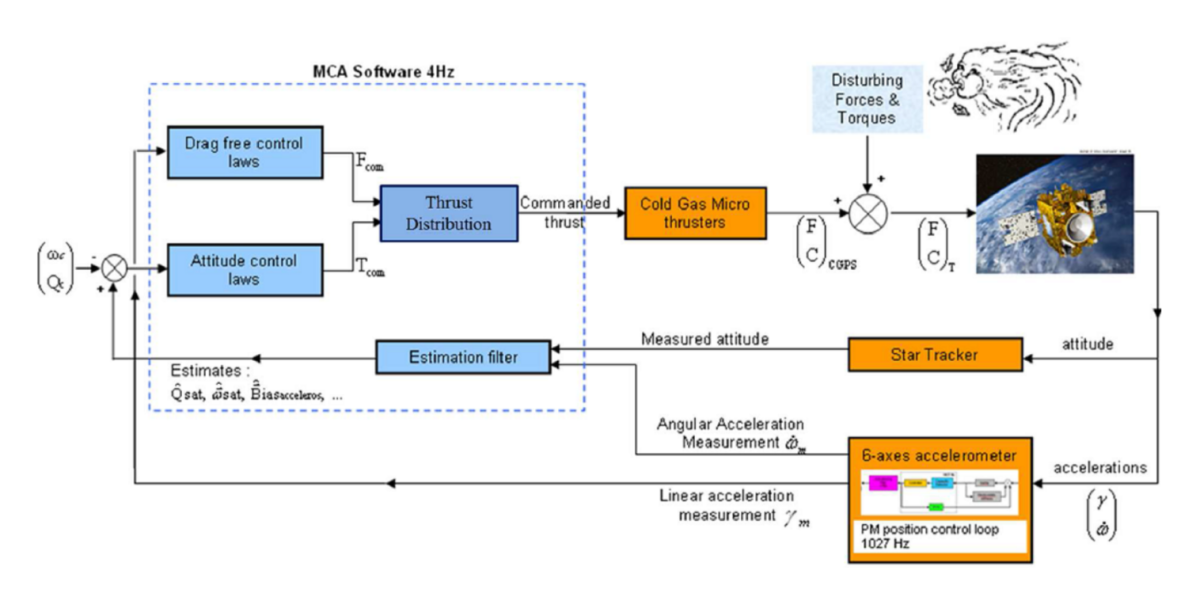

Comme tous les satellites et véhicules spatiaux, Microscope disposait d'une fonction lui permettant d'acquérir puis de conserver dans le temps l'orientation angulaire souhaitée. Cette orientation angulaire était appelée attitude et la fonction s'appelle le SCA : Système de Contrôle de l'Attitude (ACS en anglais).

L'originalité de Microscope était la présence d'un contrôle continu des accélérations linéaires.

Sur un satellite normal, le mouvement linéaire (l'orbite) est corrigé de temps à autre par des jets de gaz ; mais la majeure partie du temps le mouvement est libre, soumis à la gravitation mais aussi aux forces de surface (comme les forces aérodynamiques dues à l'atmosphère résiduelle et les forces de pression solaire dues à l'impact des photons) et à d'autres forces à distance (électromagnétiques),

Sur Microscope, la méthode était différente. Le mouvement linéaire du satellite était contrôlé en permanence ; les forces perturbatrices étaient contrées par la poussée de propulseurs à jets d'azote de façon à tendre vers un mouvement purement gravitationnel. Ce contrôle était assuré sur les 3 axes linéaires, c'est pourquoi le vocable 'satellite avec compensation de traînée' n'évoque qu'une partie de la réalité. Ce contrôle linéaire allait de pair avec le contrôle de l'attitude et on parle de SCAA, où le dernier « A » désigne le contrôle des Accélérations. Un contrôle linéaire 3 axes d'une aussi grande finesse a été une première mondiale. En anglais ce système de contrôle est appelé DFACS (Drag-Free and Attitude Control System).

Comment fonctionne le drag-free ?

À chaque instant, les mesures linéaires de l'un des accéléromètres étaient traitées dans le calculateur embarqué du satellite pour en déduire les forces à commander aux micropropulseurs. Les commandes étaient envoyées aux huit micropropulseurs qui modifiaient leur poussée en conséquence. Un quart de seconde plus tard ce processus était réactivé et ainsi de suite pendant des mois.

L'instrument était utilisé comme senseur principal de la boucle SCAA/DFACS, un senseur stellaire était aussi utilisé pour estimer l'attitude sur le long terme et corriger de possibles dérives du système.

En régime permanent, le système propulsif équilibrait juste les forces non gravitationnelles et les masses d'épreuve flottaient presque librement dans leurs cages. Tout se passait comme si le satellite volait autour d'une masse d'épreuve utilisée comme guide et corrigeait ses accélérations pour que la masse reste au centre de sa cage.

Les performances demandées au SCAA/DFACS étaient extraordinaires : le résidu d'accélération demandé était de 30 pico g par racine d'Hertz ; sous cette accélération une masse d'épreuve laissée libre mettrait plus de 2 heures pour parcourir un seul centimètre !