Segment sol

Composante Sol Opérationnelle

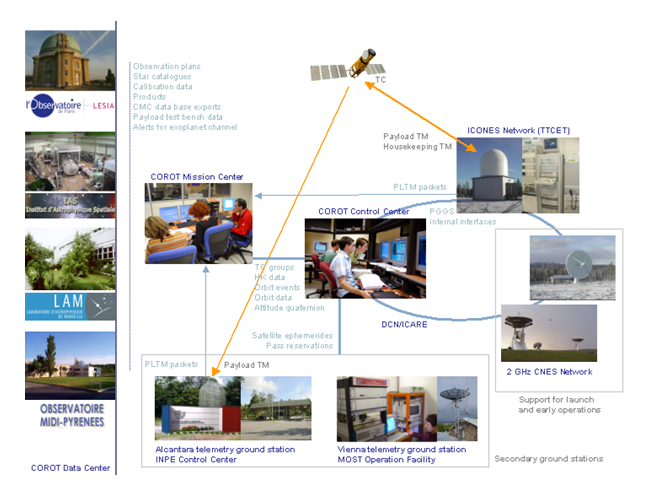

La composante sol opérationnelle avait la charge de la mise et maintien à poste du satellite, de la programmation de la mission, de la réception des télémesures en provenance du satellite, ainsi que de la fourniture de données et de services aux utilisateurs scientifiques du projet (P-I et Co-I). Elle se composait du Centre de Mission, du Centre de Contrôle, du réseau de communication, et d'un ensemble de stations sol CNES multi-mission, complétées de deux stations secondaires spécifiques à la mission CoRoT. Le Centre de Mission CoRoT et le Centre de Données CoRoT constituaient le Segment Sol Utilisateurs.

Centre de Contrôle (CCC)

Le Centre de Contrôle avait la charge de la mise et maintien à poste du satellite, de la fourniture de données d'aide à la mission, et de la transmission au satellite des télécommandes charge utile. Le CCC était un élément adapté du programme PGGS multi-mission. Il était implanté à Toulouse et opéré par les équipes d'exploitation des filières PROTEUS (mini-satellites) et Myriade (micro-satellites). En plus des opérations génériques de mise en œuvre et de surveillance de la plate-forme PROTEUS, le CCC avait la charge des opérations bord-sol de pointage inertiel et de gestion des modes SCAO spécifiques au satellite CoRoT.

Centre de Mission (CMC)

Le Centre de Mission avait la charge de la préparation des séquences d'observation, de la programmation de la charge utile et de la génération des télécommandes associées, du suivi des performances instrumentales, de l'étalonnage et de l'optimisation des traitements de niveau système, du prétraitement de la télémesure scientifique jusqu'au niveau 1, ainsi que de l'archivage et du catalogage des données fournies aux utilisateurs du projet.

Il n'y avait pas de communication directe entre le satellite et le Centre de Mission. Néanmoins, le CMC était autonome pour récupérer la télémesure instrument en pied de station. Le CMC était implanté à Toulouse. Il utilisait les moyens matériels et systèmes d'exploitation du Centre Informatique du CST. Les opérations de mise en station préparatoires à chaque nouvelle session d'observation étaient menées conjointement par l'équipe d'exploitation du Centre de Mission et le groupe scientifique en charge des étalonnages et de la programmation instrumentale (groupe sous la responsabilité du Project Scientist). À l'issue de la recette en vol, le CMC produisait quotidiennement les données de niveau 1 à destination du CDC.

Stations Sol Principales Du Réseau ICONES (Telemetry and TeleCommand Earth Terminal : TTCET)

Les stations sol principales assuraient le lien bord/sol 2 GHz avec le satellite, c'est-à-dire : la réception de la télémesure de surveillance (HKTM) et de la télémesure charge utile (PLTM), la séparation des flots de TM, la transmission vers le CCC de la TM temps réel, le stockage en local de la TM enregistrée, la transmission des TC au satellite et la transmission en temps réel au CCC des acquittements TC reçus du satellite. Les stations sol principales appartenaient au réseau de stations ICONES. Ce réseau comprenait deux TTCET compatibles des programmes PROTEUS et Myriade. Il s'agissait de stations automatiques bande S au standard CCSDS, munies d'une antenne de 3m de diamètre sous radôme et télégérées par les centres de contrôle.

Il a été vérifié que les performances de gain de ces stations permettaient de maintenir la liaison avec le satellite en configuration de pointage inertiel (non géocentrique). Ces stations étaient situées à Kiruna (Suède) et Aussaguel (région toulousaine). Le réseau ICONES était complété de kits en bande de base montés sur les stations de l'actuel réseau des stations 2 GHz (Kiruna, Hartebeesthoek) ou d'équipements 3801 rendus compatibles des communications bord-sol bas débit PROTEUS (Kourou).

Le Réseau de Transmission de Données (RTD/ICARE)

Le Réseau de Transmission de Données avait la charge des échanges de données à l'intérieur du segment de contrôle, ainsi qu'avec l'ensemble des entités en interface avec lui. Le réseau était un élément adapté du programme PGGS multi-mission. Dans les phases d'opérations critiques, il incluait les interfaces avec le réseau des stations 2 GHz compatibles PROTEUS (KRN, HBK, KRU) et les moyens communs du CNES en support aux opérations de lancement et de mise à poste : Centre d'Opérations du Réseau, Centre d'Orbitographie Opérationnelle, Salle de Contrôle Principale. Il était alors interconnecté au réseau de communications ICARE.

La Station Sol Secondaire d’Alcantara (ALC)

La composante sol opérationnelle était complétée d'une station sol, dite secondaire et implantée au Brésil. Cette station avait pour fonction d'accroître la volumétrie de TM scientifique dans les phases d'observation. La station, située à Alcantara et mise à disposition par le coopérant brésilien, était du même type que celles mises en œuvre au sein d'ICONES (TTCET compatible de l'ensemble des interfaces PROTEUS). Elle était opérée par l'INPE et son centre de contrôle était situé à Sao Jose dos Campos. Ce centre de contrôle dialoguait par internet avec le CCC pour la réservation des passages et la récupération des données orbitales servant à désigner la station.

La Station Sol Secondaire de Vienne (VGS)

Pour sécuriser la mission scientifique, CoRoT était également en mesure d'utiliser la station autrichienne du microsatellite MOST. Cette station de back-up, opérée par l'Université de Vienne, a été adaptée à la réception de la télémesure CoRoT par l'ajout d'une chaîne radiofréquence spécifique financée par l'Autriche et d'un terminal CCSDS livré par le CNES. Ses interfaces avec le CCC étaient en tout point identiques à celles de la station brésilienne. Les dialogues se faisaient par internet.

Le Centre de Données CoRoT (CDC)

Développé et opéré par les laboratoires français de la mission CoRoT, le CDC était la composante scientifique du segment sol utilisateurs. Localisé sur plusieurs sites (Meudon, Orsay, Toulouse, Marseille), il était chargé de la constitution des catalogues stellaires utilisés par la mission, de la mise en œuvre des traitements scientifiques (corrections instrumentales résiduelles et corrections astrophysiques), de l'archivage et de la diffusion publique des données traitées.

L'archive des produits finaux 2 était à l'IAS ainsi qu'au Centre de Données Astronomiques de Strasbourg (CDS). Les équipes du CDC participaient à la validation et à l'optimisation des traitements implantés au CMC. Le CDC abritait enfin la fonction d'alerte exoplanète (au LAM), qui consistait à diffuser régulièrement vers le CMC la liste des étoiles devant faire l'objet d'un sur-échantillonnage à bord, lorsqu'un transit était suspecté dans les données reçues. La courbe de lumière ainsi acquise (avec 1 mesure toutes les 32 s) permettait de caractériser finement la forme du signal lors d'une nouvelle occurrence du phénomène, d'en confirmer la nature et le cas échéant d'accéder, pour les étoiles les plus brillantes, à certaines propriétés de la planète détectée (propriétés physiques et orbitales).