CoRoT en détails

Contexte

Le télescope spatial CoRoT avait pour mission l’étude de la sismologie stellaire (astérosismologie) et la recherche d’exoplanètes. Après la fin de la mission de CoRoT le 17 juin 2014, son successeur, CHEOPS a été mis en orbite le 18 décembre 2019.

Astérosismologie

L’astérosismologie consiste à analyser les modes de vibration des étoiles qui, sous l'action des forces de pression, de Coriolis et de leur propre gravité, oscillent selon différents modes spécifiques. La mesure de leur fréquence propre (entre 1 minute et 3 heures), de leur amplitude (quelques ppm dans l'espace de Fourier) et de leur durée de vie (quelques jours) permet de remonter à des paramètres de physique stellaire tels que la taille et la composition du cœur, les limites entre zones radiative et convective ou le profil de rotation interne de l'étoile. Ces vibrations, qui se manifestent à la surface de l'étoile par des variations de luminosité, sont les seuls signaux, avec les neutrinos, à provenir de l'intérieur même des étoiles.

Recherche d’exoplanètes

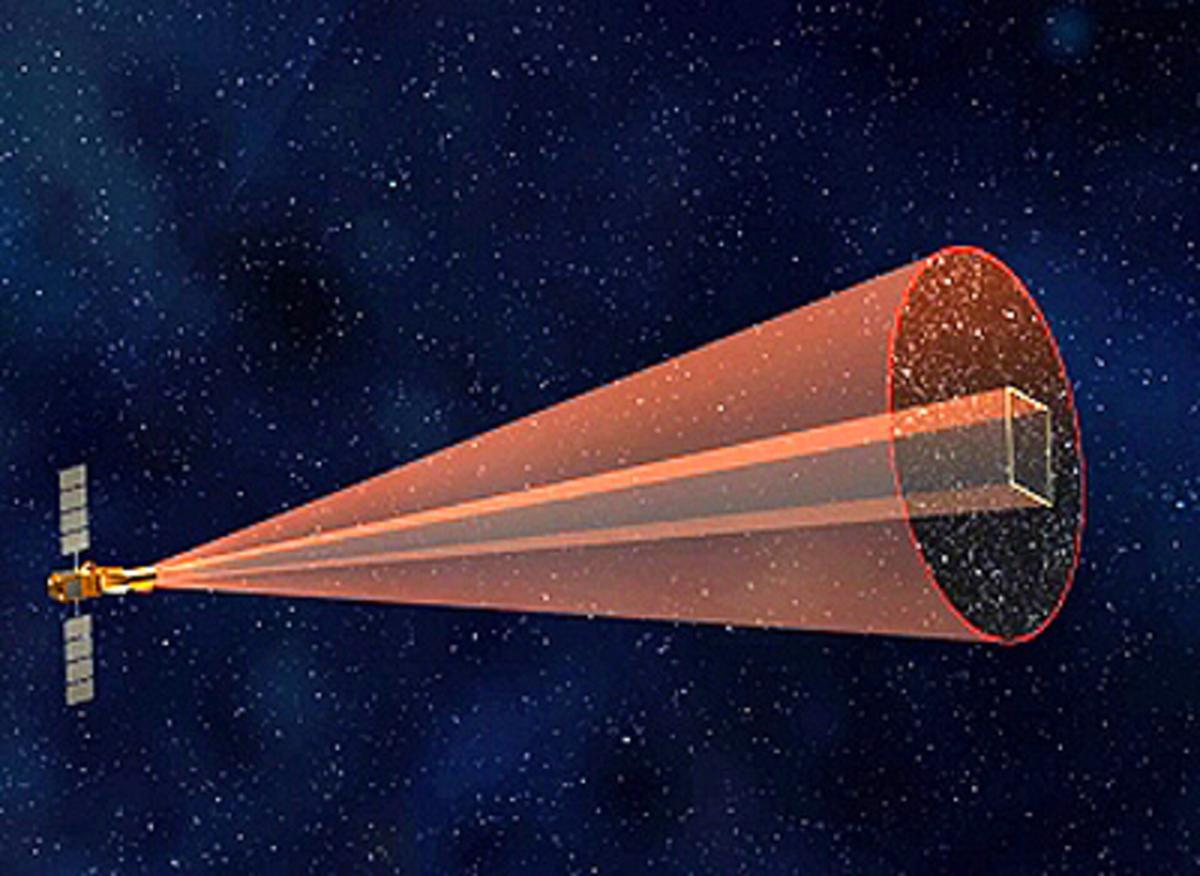

Pour la recherche d’exoplanètes, la méthode utilisée était celle des occultations ou "transits planétaires", qui consiste à détecter la présence d'une planète par la diminution de luminosité qu'elle provoque périodiquement en passant devant l'étoile autour de laquelle elle gravite. Cette méthode photométrique, complémentaire de la méthode des vitesses radiales, permet d'accéder à la période et à la taille des planètes détectées.

Objectifs

-

Analyser les modes de vibration de plusieurs milliers d’étoiles

-

Observer 160 000 étoiles pour y rechercher des exoplanètes

-

Observer près de 200 000 objets de magnitude apparente en bande R entre 5,5 et 16

-

Apporter des données précieuses à de nombreux domaines de la physique stellaire et de la planétologie

Objectifs et réalisations en astérosismologie

Collectées en provenance d'étoiles de masse, d'âge, de composition chimique différentes, les courbes de lumière de l'instrument CoRoT ont apporté une quantité formidable d'informations entièrement nouvelles sur l'évolution stellaire. Au cours de la mission plusieurs milliers d'étoiles, de magnitude comprise entre 6 et 9, ont été observées.

Objectifs et réalisations en recherche d’exoplanètes

L'analyse chromatique des courbes de lumière CoRoT, grâce à un prisme placé devant les détecteurs de la voie exoplanètes, a permis d'aider à identifier les phénomènes observés (transit, activité stellaire, étoile binaire à éclipse...). Au cours de la mission environ 160 000 étoiles, ont été observées.

Autres objectifs et réalisations en physique stellaire et planétologie

Au cours de la mission, jusqu'à 200 000 objets de magnitude R allant de {5.5, 16} ont été observés avec des temps d'échantillonnage allant de 1 seconde à 15 minutes, et une précision relative de 100 ppm (parties par million).

De nombreux programmes concernant les divers champs d'étude de l'astrophysique ont bénéficié de ces données, comme l'activité et le magnétisme stellaire, la rotation, l'étude des systèmes binaires, la détection de comètes, de petits objets de la ceinture de Kuiper...

Déroulé du projet

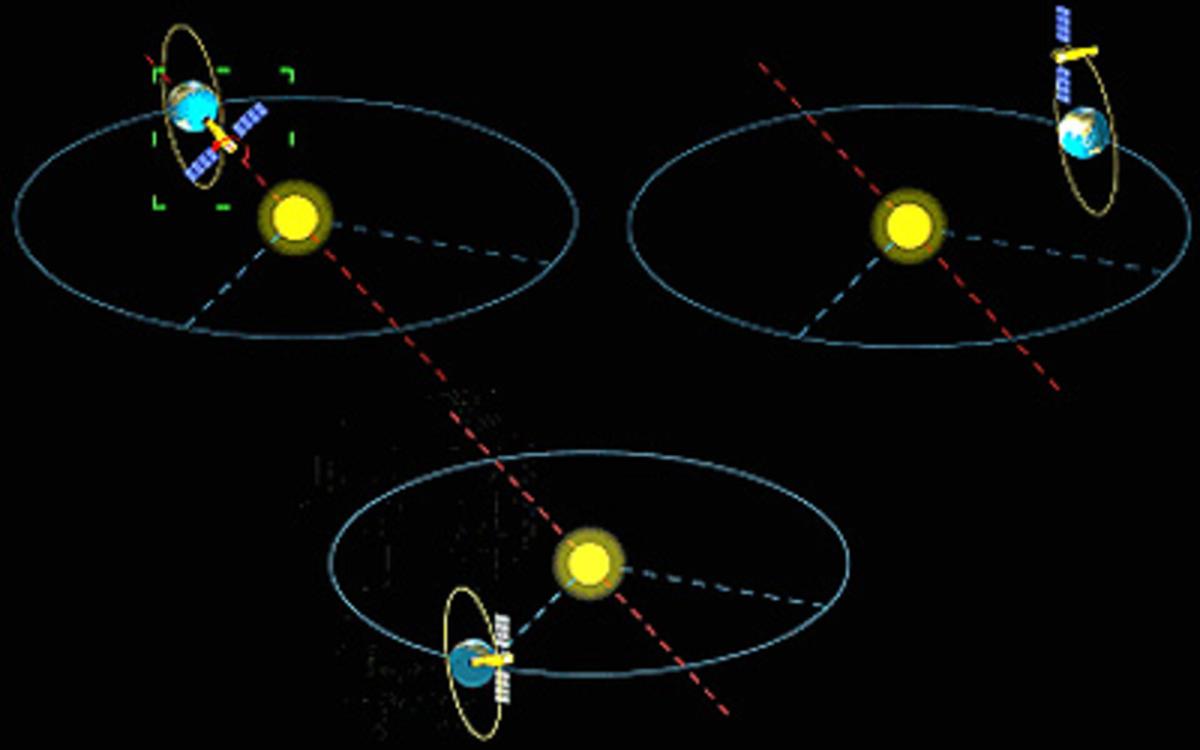

CoRoT a été placé par un lanceur Soyouz sur une orbite circulaire polaire inertielle (inclinaison 90 degrés) d'altitude 896 km. Afin de ne pas être gêné par la lumière parasite terrestre (diffusée par le limbe éclairé), la zone de ciel visée était dans la direction équatoriale.

Deux fois par an, lorsque le soleil se rapprochait du plan de l'orbite et risquait donc d'éblouir l'instrument, le satellite effectuait une manœuvre de basculement, divisant l'année en deux périodes d'observation de 6 mois, appelées par convention été et hiver.

Organisation

Organisation pendant la phase de développement

Le projet CoRoT était réalisé en coopération internationale.

Le rôle de la France

Le CNES était maître d'œuvre du système et responsable du contrat de lancement. Le CNES était également maître d'œuvre de l'instrument, lui-même découpé en 4 sous-ensembles placés sous maîtrise d'œuvre des laboratoires : LAM (Marseille), Observatoire de Paris-Meudon, IAS (Orsay).

Thales Alenia Space était l’architecte industriel Satellite et a fourni la plateforme, l’ingénierie satellite et l’AIT satellite.

Organisation pendant la phase d'exploitation

Le volet technique de l'exploitation de la mission CoRoT se composait principalement d'activités opérationnelles (surveillance et programmation instrument et satellite), d'activités de traitement et de production des données à destination de la communauté scientifique et d'activités de maintien en conditions opérationnelles. L'ensemble des activités techniques reposait sur une organisation de type projet sous la responsabilité globale du CNES, avec une forte implication des laboratoires de l'INSU et dans un cadre de coopération internationale.

Au-delà de ce périmètre, le recueil en amont des données caractéristiques des champs stellaires, l'analyse scientifique des données fournies par le satellite après traitement et les programmes d'observations complémentaires menées au sol étaient réalisés par la communauté scientifique. Le choix du programme d'observation et la coordination des équipes scientifiques CoRoT (équipe sismologie stellaires, équipe programme exoplanètes, équipe physique stellaire (hors sismologie), équipes d'observation au sol) étaient effectués par le Comité Scientifique CoRoT, lequel définissait également la politique de diffusion des données et celle des publications scientifiques.

Au niveau national

Les opérations du satellite CoRoT, les activités de programmation et de surveillance instrument, la production des données de niveau N0 et N1 alarme étaient réalisées au Centre de Contrôle (CCC) et au Centre de Mission CoRoT (CMC) situés à Toulouse.

La gestion des données en particulier les catalogues stellaires, la production et la distribution des données de niveau N2 étaient effectuées par le Centre de Données CoRoT (CDC). Ce dernier était réparti sur plusieurs laboratoires de l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) : l'Institut d'Astrophysique Spatiale à Orsay (IAS), le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), le Laboratoire d'Astrophysique Toulouse Tarbes (LATT) et le Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA).

L'expertise technique de l'instrument était sous la responsabilité du LESIA.

Au niveau international

L'exploitation de la mission était réalisée dans un cadre de coopération internationale. L'Allemagne (maintenance du logiciel du DPU instrument), l'Autriche (expertise boîtier électronique BEX et station de réception de Vienne en back-up), la Belgique (expertise lumière parasite), l'Espagne (maintenance de logiciels du CMC), le Brésil (mise en œuvre de la station ALCANTARA pour la réception de données instrument PLTM2) et l'ESA (expertise électronique DPU) apportaient chacun leur contribution technique. Ces différents acteurs étaient aussi largement impliqués dans le programme scientifique de CoRoT.

La coopération sur la Composante Sol

L'Espagne et le Brésil contribuaient à la Composante Sol. La société GMV était responsable du développement du logiciel du Centre de Mission CoRoT.

Le Brésil contribuait au travers de la station sol d'Alcantara et de la participation de 5 ingénieurs/chercheurs brésiliens au développement du Segment Sol Utilisateurs (mise au point de méthodes d'étalonnage et de traitement des données).