CALIPSO en détails

Contexte

Il est établi (rapport IPCC, 2001) que les principales incertitudes sur la prédiction de l'évolution du climat sont associées à l'impact radiatif des aérosols et des nuages.

La compréhension du bilan radiatif de la Terre est donc crucial dans l’étude du climat et suppose la mesure des flux radiatifs non seulement au sommet de l'atmosphère et à la surface mais aussi à différents niveaux de l'atmosphère.

Le but de la mission CALIPSO était justement de fournir des mesures globales des aérosols et des nuages afin d’améliorer nos capacités à prédire les changements de climat à long terme ainsi que les variations climatiques saisonnières ou interannuelles.

L'ensemble des instruments mesurait les distributions verticales des aérosols des nuages dans l'atmosphère, ainsi que les propriétés optiques et physiques des aérosols et des nuages, qui influencent le bilan radiatif de la Terre.

Le lidar apporte la caractérisation des distributions verticales et la prise en compte des nuages multicouches.

Une étape clé pour l'amélioration de la prise en compte des nuages dans les modèles de climat est de disposer de mesures simultanées de l'état de l'atmosphère, des propriétés microphysiques et optiques, et enfin des propriétés radiatives des nuages.

CALIPSO a fourni pour la première fois, une collecte de données de couverture géographique globale, avec des mesures de profils (à 30m près) et des mesures d'épaisseur optique des nuages et des aérosols.

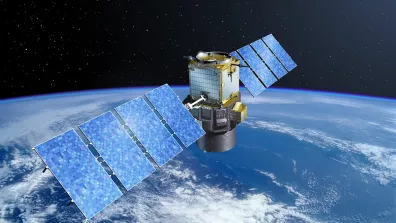

La mission CALIPSO s’inscrivait au sein de la formation satellitaire A-Train (Afternoon Train), regroupant plusieurs missions d’observation de la Terre (Aqua, CloudSat, PARASOL et CALIPSO) volant sur la même orbite héliosynchrone à quelques minutes d’intervalle.

Cette configuration a permis d’obtenir des observations quasi simultanées et complémentaires des mêmes masses d’air, renforçant ainsi la compréhension des interactions entre aérosols, nuages et rayonnement.

Pour aller plus loin

Pour en savoir plus sur le contexte scientifique de la mission CALIPSO, consultez le PDF « Contexte scientifique » téléchargeable depuis la page Ressources.

Objectifs

-

Mesurer l’effet radiatif direct des aérosols

-

Quantifier l’effet indirect des aérosols aux échelles globale et régionale

-

Améliorer la précision des estimations satellitaires des flux radiatifs ondes-longues

-

Améliorer la connaissance de l’effet des nuages sur le climat

-

Optimiser la synergie lidar / "grand champ"

Mesurer l’effet radiatif direct des aérosols

Le premier objectif de la mission CALIPSO était de fournir un ensemble complet d'observations à partir desquelles il fut possible de réaliser les premières estimations basées sur des mesures de l'effet radiatif direct des aérosols.

Les estimations du forçage radiatif des aérosols ont été calculées en utilisant des modèles de transport des aérosols. La synergie des mesures résultant du programme EOS (Earth Observing System) de la NASA et de la mission CALIPSO devait permettre des progrès significatifs pour paramétrer ces modèles (épaisseur optique, profil vertical, albédo de simple diffusion, intensité des sources) et donc réduire les incertitudes actuelles sur les calculs radiatifs.

Quantifier l’effet indirect des aérosols aux échelles globale et régionale

Le second objectif de la mission CALIPSO était de fournir une base de mesures pour améliorer la quantification de l'effet indirect des aérosols aux échelles globale et régionale.

Le lidar est particulièrement bien adapté à l'étude des interactions aérosols/nuages : il permet une bonne détection nuageuse et une identification séparée des aérosols et des nuages. Ses performances à détecter les aérosols à faible épaisseur optique, c'est à dire dans les conditions où l'interaction avec les nuages est maximale, sont un atout supplémentaire.

La mesure conjointe du bilan radiatif avec CERES sur le satellite Aqua, (mission NASA lancée en 2022), a fourni un ensemble complet de mesures pour cette problématique délicate.

Améliorer la précision des estimations satellitaires des flux radiatifs ondes-longues

Le troisième objectif de la mission CALIPSO était d’améliorer d'un facteur 2 la précision des estimations satellite des flux radiatifs ondes-longues.

L'incertitude majeure dans ce domaine réside dans l’absence de prise en compte des nuages multicouches, qui représentent plus de la moitié des situations. Les capacités de pénétration du lidar de CALIPSO ont permis de résoudre les systèmes multicouches, en complément des données des instruments Modis et CERES (à bord du satellite Aqua) en entrée des calculs de flux radiatifs.

Améliorer la connaissance de l’effet des nuages sur le climat

Le quatrième objectif de la mission CALIPSO était d’améliorer la connaissance de l'effet des nuages sur le climat au travers d'une meilleure caractérisation des cirrus fins, des nuages polaires et des nuages multicouches pour lesquels l'imagerie passive est inadaptée.

Cet objectif a été atteint par la caractérisation simultanée de l'état atmosphérique (Aqua), des propriétés des nuages (CALIPSO, Aqua/Modis) et des flux radiatifs (Aqua/CERES).

Optimiser la synergie lidar / « grand champ »

Le cinquième objectif de la mission CALIPSO était de valider les produits géophysiques obtenus par les capteurs grand champ, une opération lourde compte tenu de la difficulté de collecter des observations in-situ coïncidentes. La disponibilité permanente de profils lidar quasi-simultanés était un atout majeur pour la validation des données d’Aqua. En retour, après validation sur la trace lidar, les produits "grand champ" ont permis d'étendre spatialement les propriétés déduites du lidar.

La quantification des objectifs scientifiques de la mission était proposée par thème, aérosols puis nuages. Il convient de noter que, par "construction" même, les performances ultimes ne pouvaient pas être atteintes individuellement mais ont résulté de la synergie des quatre missions de la formation : Aqua, CALIPSO, Cloudsat et Parasol.

Pour en savoir plus

Visionnez cette vidéo de vulgarisation du CNES : Calipso, dans le secret des aérosols et des nuages.

Déroulé du projet

CALIPSO était une mission des sciences de la Terre. Sa durée initiale était de 3 ans mais la mission a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023. Le satellite faisait partie de l'A-Train (Afternoon Train), une constellation de satellites d’observation de la Terre, sur une orbite héliosynchrone, dans laquelle se trouvait également le satellite Parasol. Il était en orbite autour de la Terre a une altitude de 705 km, avec une inclination nominale d’approximativement 98,2 degrés.

Le satellite a été lancé avec le satellite CloudSat par une fusée Delta II le 28 avril 2006 depuis la Vandenberg Space Force Base.

Le satellite Calipso a été désorbité le 1er août 2023.

Organisation

Organisation générale

La responsabilité d'ensemble de la Mission - incluant les coûts et le calendrier, conformément aux règles ESSP - incombait au "Principal Investigator" (PI) de la NASA, assisté des Co-PI français (IPSL) et américain (Hampton University).

La conduite elle-même du projet était assurée par une équipe de projet intégrée NASA-CNES, la "Mission Management Team". Cette équipe était responsable de la conduite et la planification de bout en bout de la mission, et était l'interlocuteur de l'ESSP Project Office, en charge à la NASA des programmes scientifiques précurseurs d'observation de la terre.

Elle était composée du chef de projet NASA en charge de l'ensemble du projet, assisté des chefs de projet adjoints CNES, Ball, NASA, en coordination avec le PI (NASA) et les Co-PI (IPSL et Hampton university).

Le pilotage de haut niveau du projet était assuré par :

- Le "Joint Steering Group" (JSG), au niveau des orientations de la Mission. Le Joint Steering Group (JSG) avait pour fonction de définir les grandes orientations ou réorientations programmatiques du projet. Il était composé d'un nombre égal de représentants désignés par chaque partie, était co-présidé par l'Administrateur associé pour les sciences de la Terre, de la NASA, le Directeur adjoint du CNES pour les sciences de la terre, et comprenait le directeur de l'INSU. Ce comité se rencontrait sur demande d'une des parties.

- Le "Mission Advisory Group" (MAP) au niveau de l'avancement général du projet. Le Mission Advisory Panel (MAP) assurait la supervision d'ensemble du déroulement du projet. Il était composé d'un directeur du Langley Center, du directeur des Systèmes Orbitaux du CNES, d'un vice-président de Ball Aerospace, du directeur de l'IPSL, ou leurs représentants, avec invitation possible d'observateurs désignés. Le MAP veillait à l'avancement du projet, intervenait en tant que nécessité au nom des responsables projet et des PI pour assurer la tenue des délais de fournitures, et résoudre des conflits de réalisation que l'équipe de projet n'aurait pu résoudre.

Pour assurer le pilotage scientifique, l'ensemble des Investigateurs principaux était regroupé au sein d'une Science Team dirigée par le responsable scientifique du projet assisté de deux Co-Investigateurs.

Enfin, un groupe international de scientifiques, l'"International Science Advisory Panel" (ISAP), apportait une évaluation indépendante sur les objectifs scientifiques, les avancées scientifiques obtenues, et contribuait à la plus large diffusion de ces avancées dans un contexte international.

Rôle de la France

Le CNES était responsable vis à vis de la NASA de l'ensemble de la partie française du projet.

Le CNES était responsable du satellite (dont l'ingénierie d'ensemble, l'AIT, et la fourniture de simulateurs), du segment sol de contrôle, des caméras de l'imageur infrarouge, ainsi que des algorithmes de traitement IIR, du centre de traitement de l'IPSL et du site d'expertise imageur au CNES. Pendant la campagne, la responsabilité du satellite a été transférée à la NASA pour les opérations sur site de lancement.

Le CNES apportait son soutien à la NASA sur les tâches de management (tout en conservant sa gestion propre pour les activités françaises) et sur les tâches système. Il apportait également un support d'expertise à la NASA pour l'imageur infrarouge dont il effectuait la calibration au sol.

Pendant la vie en orbite, le CNES opérait le satellite, la NASA gérait la charge utile et transmettait au CNES les commandes à télécharger.

Au sein de la partie française, l'IPSL était responsable des traitements scientifiques et apportait des prestations relatives à l'instrument :

- Développement d'un simulateur aéroporté de l'Imageur infrarouge + lidar

- Développement des algorithmes imageurs IIR de niveau 2, 3 pour codage opérationnel aux US

- Développement du site miroir d'archive des données CALIPSO

- Participation à l'étalonnage de l'IIR, validation de l'IIR et des chaînes opérationnelles IIR

Le CNES quant à lui fournissait les algorithmes de traitement des données IIR de niveau 1, et développait le site d'expertise instrument IIR.