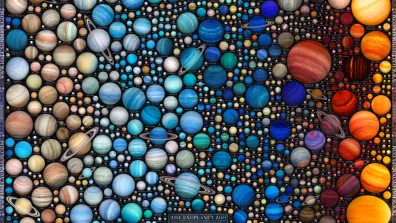

Il existe des planètes en dehors de notre Système solaire. Une évidence ? Aujourd’hui oui, mais jusqu’en 1995, cette hypothèse était loin d’être confirmée. Depuis, des milliers d’exoplanètes ont été découvertes, révélant une multitude de mondes. Et, pourquoi pas, un monde habitable ?

Qu'est ce qu'une exoplanète ?

Le préfixe grec « exo » signifie « hors de » : les exoplanètes sont des planètes en dehors de notre Système solaire. Des corps sphériques qui tournent autour d’une étoile, autre que notre Soleil. Comme la Terre ou Jupiter, elles ne produisent pas de lumière mais réfléchissent celle de leur étoile.

À la pelle !

51 Pegasi b. C’est le nom de la première exoplanète découverte en 1995, depuis l’Observatoire de Haute-Provence, par les scientifiques suisses Michel Mayor et Didier Queloz. On se doutait de leur existence depuis des années, mais les instruments n’étaient pas assez performants pour les détecter.

Depuis 1995, on a en recensé des milliers, notamment grâce aux télescopes spatiaux comme l’européen CoRot (2006-2014), première sonde dédiée à la détection d’exoplanètes. Fin 2024, on en comptait 6 200. Et on estime que dans une dizaine d’années, on en connaîtra 100 000 ! D’après les astronomes, plus de la moitié des étoiles de notre Univers (et il y en a beaucoup : 1023) ont certainement au moins une planète.

Une diversité de mondes

On classe les exoplanètes principalement selon leur masse et leur température de surface. Certaines sont très grandes et massives (jusqu’à 25 fois la masse de Jupiter, la plus imposante des planètes de notre Système solaire), d’autres sont petites, de masse proche de celle de la Terre. L’exoplanète la plus chaude, KELT-9b, a une température de surface approchant les 4 000 °C, car elle est très proche de son étoile. Alors que OGLE-2005-BLG-390Lb (oui, c’est son nom !) est une exoplanète glacée où le thermomètre affiche -223°C !

Comme pour les planètes de notre Système solaire, les exoplanètes ont des compositions différentes, pouvant être faites de roche, de glace ou de gaz. On en distingue plusieurs types, comme, par exemple :

- Les Jupiters chaudes : comme « notre Jupiter », ce sont des géantes gazeuses mais très proches de leur étoile.

- Les super-terres, planètes rocheuses jusqu'à 5 fois plus massives que la nôtre.

- Les exoplanètes océaniques, dont le noyau rocheux est recouvert d’un immense océan liquide qui peut faire plusieurs centaines de km de profondeur.

Comment détecter les exoplanètes ?

Les exoplanètes sont longtemps restées cachées, à des milliards et des milliards de km de la Terre. La plus proche des exoplanètes connues, Proxima Centauri b, se trouve à environ 40 000 milliards de km de nous (soit plus de 4 années-lumière). Mais les techniques d’observation ont progressé. Et la moisson ne fait que commencer…

La coronographie

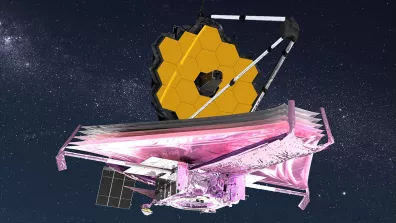

La forte lumière émise par une étoile masque la ou les planètes qui orbitent autour. Donc pour l’atténuer, on utilise la coronographie. Cette technique consiste à masquer l’étoile pour révéler les astres moins lumineux qui sont autour. Cette observation directe ne s’applique seulement qu’aux planètes les plus grosses et très éloignées de leur étoile. Pour l’instant… La NASA prévoit notamment d’envoyer un super télescope équipé de coronographe qui permettra de détecter de plus petites planètes plus proches de leur étoile (Mission Habitable Worlds, tir à l’horizon 2040). Il existe des coronographes terrestres et spatiaux, comme ceux embarqués à bord du satellite américain James Webb.

Le transit

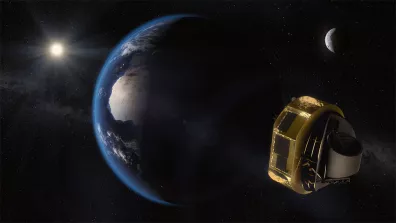

Le transit est une technique de détection indirecte. Elle se base sur la mesure de la variation de luminosité des étoiles. Explication : lorsqu’une planète passe devant son étoile, elle masque une partie de sa lumière qui donc faiblit, avant de regagner en intensité quand la planète passe derrière l’étoile. Ainsi, la variation régulière de la luminosité d’une étoile peut signifier la présence d’une planète qui passe et repasse et re-repasse… La fréquence de ces passages et leur durée fournissent aussi des informations sur le temps que met la planète à faire le tour de l’étoile, ainsi que sur sa taille. Les satellites européens CoRot (2006-2014) et CHEOPS (2019 - ) par exemple utilisent cette méthode.

Observatoires spatiaux

Les exoplanètes peuvent être observées via des télescopes terrestres puissants. Mais c’est depuis l’espace qu’elles se révèlent le mieux. Plusieurs missions spatiales sont ainsi prévues jusqu’à l’horizon 2030 pour étoffer notre catalogue :

- PLATO, une mission de l’ESA, s’intéresse aux exoplanètes ressemblant à la Terre.

- Le Nancy Grace Roman Space Telescope (NASA) ambitionne la découverte de 100 000 nouvelles exoplanètes.

- Le satellite européen Ariel permettra d’étudier l’atmosphère des exoplanètes.

Exoplanètes et vie extraterrestre

Pourquoi un tel intérêt pour les exoplanètes ? Les exoplanètes, que l’on découvre à différents stades de leur vie, nous renseignent déjà sur la façon dont une planète naît, se forme et meurt. Elles aident à mieux comprendre l’histoire de notre propre Système solaire. Une autre raison est la recherche d’une potentielle vie extraterrestre. Beaucoup de scientifiques se posent en effet la question : ces planètes pourraient-elles être habitables ? Voire habitées ?

C'est pour quand la découverte d'une exoplanète habitable ?

Découvrir une planète habitable comme la Terre, ça serait fort, non ?

Tu en penses quoi toi ?

L’exobiologie, tu as tout à fait raison.

C’est le nom que l’on donne à ce domaine de recherche.

On en a déjà parlé dans la saison 1.

Et les planètes qui pourraient abriter cette exobiologie, on les appelle les exoplanètes.

Des planètes qui se trouvent à l’extérieur de notre Système solaire.

Alors c’est pour quand, la découverte d’une exoplanète habitable ?

Salut les impatients !

Alors, avant d’essayer d’en trouver une, ce serait bien de savoir combien il y en a !

La première exoplanète a été découverte par Didier Queloz et Michel Mayor en 1995.

Depuis, on en a découvert des milliers, et certains modèles prédisent qu'il pourrait y en avoir des milliards, rien que dans notre galaxie.

Ça fait beaucoup mais finalement ce n'est pas si étonnant quand on sait qu'il y a des centaines de milliards de systèmes solaires dans la Voie Lactée.

Alors pour imaginer trouver une exoplanète, il faut d'abord savoir comment les trouver.

Bah oui comment fait-on ?

Pour ça, il existe plusieurs méthodes.

La plus simple à comprendre, c'est la méthode dite des transits.

On observe la luminosité d'une étoile.

Quand la lumière diminue, c'est qu'une exoplanète est passée devant.

Avec cette méthode, on parvient à déterminer l’orbite et la taille de l’exoplanète.

Cette technique marche bien, particulièrement avec des satellites en orbite, des télescopes spatiaux.

Il y a aussi la méthode des vitesses radiales, c'est celle-ci qui a permis de découvrir la première exoplanète en 1995 car c'est la seule qui marche vraiment bien depuis un télescope situé sur Terre.

C’est un peu comme avec la lumière, mais avec la vitesse.

En fait l'attraction gravitationnelle de l’exoplanète provoque des oscillations détectables dans la vitesse de déplacement de l'étoile.

En mesurant ces infimes variations, on peut déterminer la masse de l’exoplanète.

En parallèle de ces méthodes dites indirectes, il y a la méthode directe, comme la coronographie ou l'interférométrie, qui sont des techniques récentes qui permettent d'occulter la lumière de l'étoile pour détecter l’exoplanète en orbite.

On observe alors directement l’exoplanète, qui est un million de fois moins brillante que son étoile mais qui devient alors visible grâce à cette occultation.

Bref, vous l'avez compris, c'est hyper technique et passionnant car plus l'orbite d'une exoplanète est grande, et plus elle sera dure à détecter.

Mais je me demande comment on sait si elle est habitable ou non...

Si elle possède de l'oxygène ou de l'eau…

Tu le sais toi ?

Pour nous aider à comprendre, j’accueille Pascale Danto, cheffe de projet de la contribution française au futur télescope européen ARIEL, chez nous au CNES.

Salut Pascale, la connaissance des atmosphères des exoplanètes est hyper importante pour savoir si elles sont habitables ou pas.

Comment on fait pour les analyser à une telle distance ?

« Salut Sylvain.

Pour analyser les atmosphères des exoplanètes, on va attendre que la planète passe devant l’étoile.

A ce moment-là, l'atmosphère va être éclairée par cette étoile et nous, en fonction des molécules qui composent l'atmosphère, on va recevoir un signal un petit peu différent, à chaque fois.

On parle de signature moléculaire à différentes longueurs d'ondes, et donc de cette manière, on va pouvoir détecter de l'eau, de l'oxygène, du carbone, du méthane... toutes sortes de molécules.

On appelle ça la détection spectrométrique. »

Mais alors c'est quoi les missions spatiales de demain ?

« Sylvain, le monde des exoplanètes est en ébullition et on a plusieurs missions spatiales qui sont en cours de développement actuellement.

On a PLATO qui est une mission de l'ESA, donc l'agence spatiale européenne, qui sera tirée en 2026 et sur laquelle on a une forte participation du CNES et qui va découvrir des milliers d'exoplanètes.

On a aussi une mission NASA en cours de développement, la mission Roman Space Telescope, sur laquelle on participe aussi, et qui est une mission... un petit peu la suite d'Hubble, qui va permettre de découvrir une grande partie de l'espace avec la même précision que Hubble.

Et on prévoit de découvrir plus de 100 000 exoplanètes avec ce télescope spatial.

Après tout ça (Roman va être tiré en 2027) la mission ARIEL arrive avec un tir en 2029. La mission ARIEL qui est une mission ESA, agence spatiale européenne, sur laquelle le CNES a une très forte participation.

Cette mission ARIEL va permettre de caractériser l'atmosphère de milliers d'exoplanètes.

En parallèle de toutes ces missions, on travaille aussi sur des développements technologiques qui vont permettre de détecter les exoplanètes et de les caractériser avec beaucoup plus de précision encore.

On parle de coronographie, on parle d'interférométrie, donc ces techniques qui occultent la lumière de l'étoile pour nous permettre de voir des exoplanètes qui sont dans des zones potentiellement habitables.

Donc ni trop près, ni trop loin, de leur étoile. »

Alors Pascale, c'est pour quand la découverte d'une exoplanète habitable ?

« A l'heure actuelle, on a quelques mesures avec James Webb qui commence à analyser les atmosphères de certaines exoplanètes, mais on a surtout beaucoup de modélisations.

Donc après les missions PLATO, Roman Space Telescope, ARIEL, je veux dire en 2030 à peu près, on va en savoir déjà beaucoup plus sur ces exoplanètes et sur leurs atmosphères.

Et puis on est aussi en train de travailler avec la NASA sur la mission du futur qui s'appelle Habitable Worlds Observatory, l'observatoire des mondes habitables et qui devrait nous permettre de détecter et caractériser des exoplanètes dans des zones habitables.

Donc je dirais qu'à l'horizon 2040-2045 à peu près, on devrait en savoir beaucoup plus sur ces atmosphères d'exoplanètes et peut-être sur des planètes potentiellement habitables.

Et donc la suite, ça sera de trouver comment y aller, comment aller à des milliards de km d'ici, à des dizaines d'années-lumière. »

Merci Pascale, à bientôt !

« A bientôt Sylvain, merci ! »

Vous l'avez compris, les techniques de détection des exoplanètes deviennent de plus en plus performantes, et de plus en plus précises.

Nous devrions donc découvrir, dans quelques dizaines d'années, une ou plusieurs exoplanètes habitables.

Et qui dit habitable, dit peut-être avec de la vie dessus.

Bon évidemment, comme l'a dit Pascale, il n'y aura plus qu'à trouver comment y aller et parcourir l'immense distance qui nous sépare...

Mais ça, c'est une autre histoire !

Si cet épisode vous a plu, likez, partagez la vidéo et n'hésitez pas à nous laisser vos idées de sujets en commentaires.

Allez, à bientôt les impatients !

Plusieurs missions spatiales s’intéressent ainsi aux planètes habitables, c’est-à-dire qui possèdent un environnement compatible avec une forme de vie (une atmosphère, une température à la surface qui permet la présence d’eau liquide en grande quantité…). Ainsi, le satellite ARIEL va étudier l’atmosphère de 1 000 exoplanètes pour y dénicher des traces d’eau, de carbone, de méthane…Des molécules liées à la chimie des organismes vivants.

Quizz

Le Système Trappist comprend une étoile (Trappist-1), située à plus de 40 années-lumière de la Terre, et autour de laquelle tournent 7 planètes rocheuses (en tout cas, 7 connues). D’où vient le nom de cette étoile ?

Plusieurs réponses possibles