C’est la première mission spatiale européenne dédiée à la mesure du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Dans la nuit du 25 au 26 juillet, MicroCarb doit s’envoler depuis le Centre spatial guyanais à bord du lanceur Vega-C, pour gagner son orbite à 650 km d’altitude, d’où il couvrira la surface du globe tous les 25 jours.

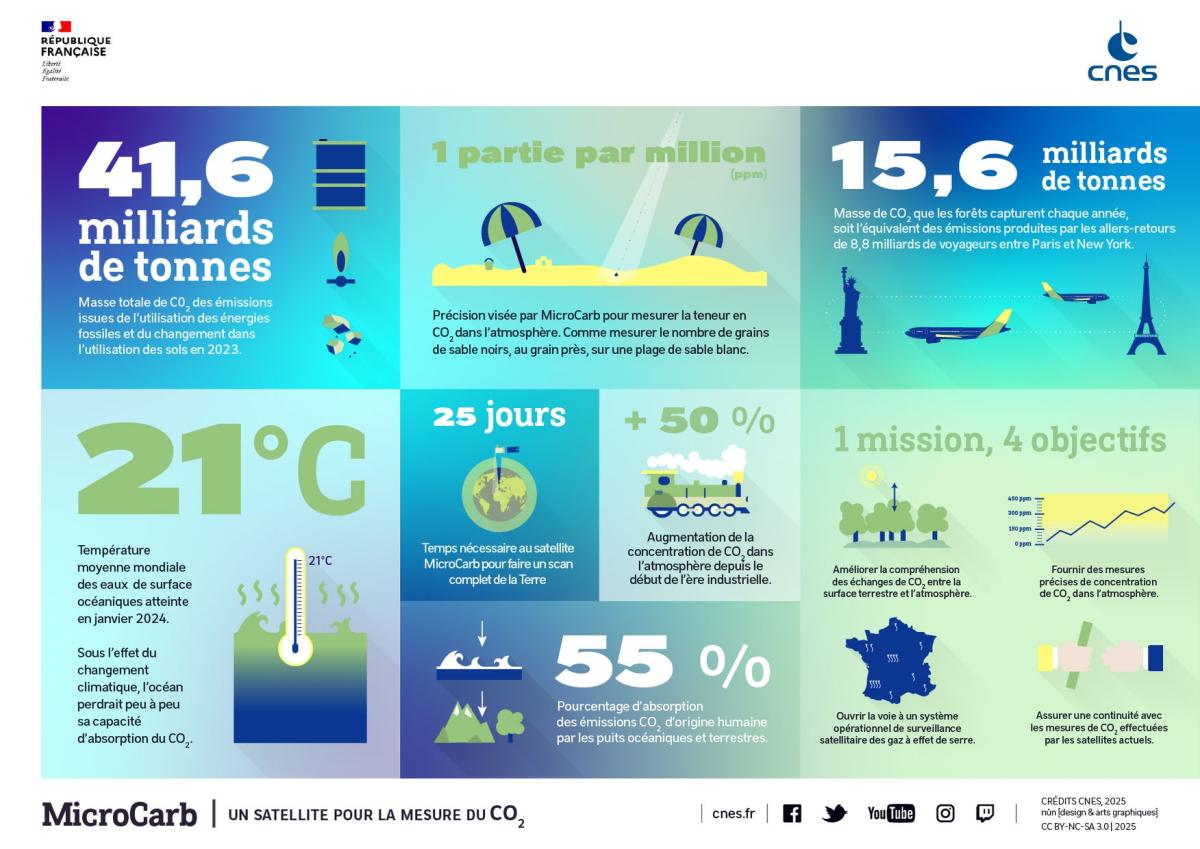

Le microsatellite, développé par le CNES, a été financé par le programme des Investissements d’avenir avec la contribution de l’Union Européenne et de l’agence spatiale du Royaume-Uni (UKSA). Il embarque un spectromètre infrarouge, instrument scientifique qui analysera la lumière du Soleil réfléchie par la surface de la Terre et des océans pour en déduire la proportion de CO2 dans la colonne d’atmosphère sur des pixels rectangulaires de 4 x 9 km². MicroCarb permettra ainsi de mesurer avec une précision recherchée inférieure au ppm (partie par million) les sources et les puits de carbone à l’échelle du globe et les échanges entre eux.

Plusieurs décennies de mesures du CO2

Cette mission de climatologie a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes naturels d’absorption du CO2 par la végétation et par les océans. Elle constitue une nouvelle avancée dans les études menées depuis plusieurs décennies sur ce gaz à effet de serre, présent naturellement dans l’atmosphère, mais dont les émissions anthropiques, en lien avec l’utilisation massive des énergies fossiles, est la principale cause du changement climatique.

« Dans les années 1950, les premières mesures du taux de CO2 avaient pour but de savoir si ce surplus de CO2 était absorbé ou s’il s’accumulait dans l’atmosphère. Les capteurs mis en place par Charles Keeling à Hawaï et en Antarctique ont rapidement mis en évidence l’augmentation des concentrations, et donc l’impact des activités humaines sur la composition atmosphérique et sur le climat », explique François-Marie Bréon, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) et scientifique principal de la mission MicroCarb.

Toutefois, ces mesures montraient aussi que les concentrations n’augmentaient pas aussi vite que ce que l’on pouvait prévoir : environ la moitié des émissions fossiles ne se retrouvent pas dans l’atmosphère, ce qui signifie que l’autre moitié est absorbée par des puits de carbone naturels (lire encadré en fin d'article).

« Ces puits sont d'une part la végétation, qui par le processus de photosynthèse absorbe du carbone et rejette de l’oxygène, et d'autre part les océans. Mais les échanges de carbone sont perturbés par le niveau élevé des émissions et par la déforestation qui amoindrit la capacité d’absorption. Avec MicroCarb, on veut à la fois mieux comprendre ces phénomènes d’échange entre les puits et les sources de carbone, ainsi que leur saisonnalité, et observer comment ils sont impactés par le changement climatique », détaille Carole Deniel, responsable de programme sur la thématique composition atmosphérique et cycle du carbone au CNES.

Des missions spatiales depuis les années 2000

À la différence des stations terrestres qui ne donnent qu’une vision localisée et très limitée faute de points de mesure suffisants, l’observation spatiale présente l’intérêt d’offrir une couverture globale avec une fréquence de revisite élevée, tout en ayant la capacité de descendre à des échelles d’observation très fines. Plusieurs missions ont été développées dans la décennie 2000 pour mesurer les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. Les pionniers dans ce domaine sont les satellites GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) de l’agence japonaise JAXA, lancés en 2009 et 2018, et encore tout dernièrement le 28 juin 2025. Quasi simultanément, la NASA développait son propre programme : après l’échec du lancement d’OCO-1 (Orbiting Carbon Observatory), en 2009, elle a placé OCO-2 en orbite en 2014.

Décidé en 2015 dans la foulée de l’accord de Paris sur le climat, après plus de 10 ans d’études et de définition, MicroCarb s’inscrit dans le prolongement des précédentes missions et assurera la continuité des données avec OCO-2 lorsque ce satellite arrivera au terme de sa vie opérationnelle.

« MicroCarb utilise globalement les mêmes technologies spectrométrique qu’OCO-2, mais il innove en les intégrant sur un microsatellite, beaucoup plus petit, précise Philippe Landiech, chef de projet MicroCarb au CNES. Le support en est la plateforme Myriade du CNES, dont c’est la 19e et dernière utilisation. À l’arrivée, le satellite ne dépasse pas 180 kg, à comparer aux 800 kg d’OCO-2. Cela représente un véritable défi de miniaturisation, avec de fortes contraintes de compacité, mais l’objectif est de réduire le poids et donc le coût du satellite. »

À cela s’ajoute une innovation technologique : l’utilisation, pour la première fois, d’une bande spectrale autour des raies de l’oxygène, permettant de corriger dans le signal du CO2 les perturbations liées à certains éléments comme les aérosols. « MicroCarb a valeur de démonstration pour cette bande supplémentaire, poursuit François-Marie Bréon. Nous allons tester son apport potentiel pour la précision et la qualité des mesures. »

MicroCarb, précurseur de CO2M

La mission scientifique est prévue pour durer 5 ans. Après la phase d’évaluation des produits, par comparaison avec d’autres types de mesure au sol ou par ballon, l’exploitation des données pourra démarrer, ajoute le climatologue : « Il s’agira alors de les comparer avec les modèles et de détecter des anomalies afin de mieux comprendre les relations entre le climat et les flux de carbone. Par exemple, on pourra essayer de quantifier l’impact d’une sécheresse, de la déforestation ou à l’inverse d’une politique de reboisement sur les flux de CO2, ou encore la façon dont le réchauffement climatique modifie les puits de carbone en Sibérie. »

Au-delà de ces objectifs scientifiques et de l’apport de nouvelles données à la communauté scientifique internationale, MicroCarb ouvre aussi la voie à la future mission CO2M/Sentinel 7 de l’ESA, prévue à l’horizon 2028 dans le cadre du programme européen de surveillance de l’environnement Copernicus, grâce à l’utilisation de technologies communes et à une diffusion anticipée de produits assimilables par les utilisateurs.

À la différence de MicroCarb, qui mesurera les flux de carbone de manière globale, CO2M permettra de distinguer les émissions naturelles et celles liées aux activités humaines. Le satellite sera en effet capable de restituer les concentrations de CO2 sur des pixels de l’ordre de 4 km2, donc 10 fois plus petits que ceux de MicroCarb, et donc de cibler précisément des villes ou des zones industrielles. Cette mission opérationnelle permettra ainsi de faire un pas supplémentaire dans la compréhension des mécanismes climatiques.

Sources et puits de carbone

Les échanges de carbone sont un processus naturel constant entre des sources de carbone qui émettent du CO2 dans l’atmosphère et des puits de carbone qui l’absorbent. Les sources naturelles, telles que les océans, la respiration des végétaux, la dégradation de la matière organique dans les sols, les feux de forêt ou encore des activités volcaniques, représentent environ 200 gigatonnes (milliards de tonnes) d’émissions par an. Les puits de carbone sont principalement les écosystèmes tels que les forêts et les planctons qui captent et stockent le carbone par photosynthèse, et les océans dans lesquels une partie du CO2 se dissout. Les échanges naturels de carbone se caractérisent aussi par un effet saisonnier, en particulier dans les régions septentrionales avec une forte augmentation de la photosynthèse durant la période estivale.

Les activités humaines ajoutent chaque année environ 10 gigatonnes de carbone qui déséquilibrent ce bilan naturel. Ces sources dites anthropiques de carbone, principalement liées aux émissions des énergies fossiles (près de 90%) et à la déforestation, sont absorbées pour moitié par les écosystèmes. Le rejet de l’autre moitié entraîne une augmentation inexorable de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Comme le montre la courbe issue des mesures initiées par le chercheur américain Charles David Keeling à Mauna Loa, celle-ci est passée depuis les années 1950 de 320 ppm à 420 ppm, entraînant les changements climatiques que nous connaissons.