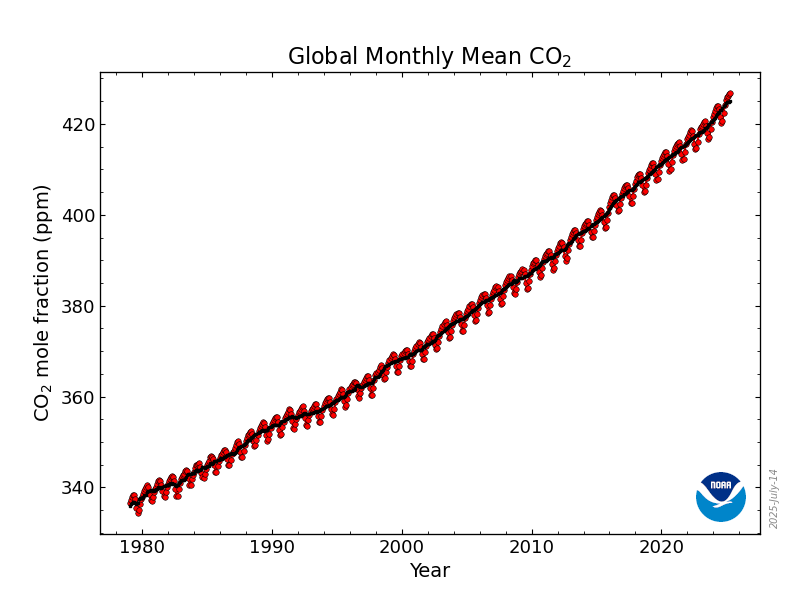

Ce 25 juillet, le micro-satellite MicroCarb prend son envol… direction l’espace, à 650 km d’altitude. Sa mission ? Mesurer les flux atmosphériques de CO2 – le principal gaz à effet de serre rejeté par les activités humaines – à travers toute la planète. Développée par le CNES grâce à un financement français dans le cadre du Plan d’investissement d’avenir, cette mission scientifique est une première en Europe. Alors que la température moyenne globale est déjà supérieure de 1,3°C par rapport à la période 1850-1900, connaître les flux de CO2 est fondamental pour mieux comprendre les origines et les impacts du changement climatique. Les mesures satellites permettront d’identifier les principaux puits de carbone de la planète, les émissions des villes ou de la végétation, le tout au fil des saisons.

Un satellite ultra-léger grâce à un détecteur innovant

« MicroCarb est une mission de démonstration, et non opérationnelle, pointe Philippe Landiech, chef de projet MicroCarb et filière Myriade. Elle permet aux industriels et aux scientifiques d’étalonner les mesures en vue de missions futures comme CO2M. » CO2M – dont le lancement est prévu en 2028 – deviendra le premier satellite opérationnel européen de mesure du CO2 à haute résolution.

MicroCarb n’est pas le premier à mesurer le CO2 depuis l’espace, il succède notamment à la mission américaine OCO-2 qui touche bientôt à sa fin. Sa particularité ? « Les mesures seront similaires à OCO-2, mais le satellite est plus compact, plus léger et donc plus économique », indique Bruno Cugny, expert politique technique systèmes orbitaux au CNES. Alors que le satellite OCO-2 pèse environ 500 kg, MicroCarb affiche un poids plume de 180 kg. Réduire le poids d’un satellite diminue directement le coût de son lancement, un critère de taille pour les gouvernements qui financent ce type de mission.

Comment les ingénieur(e)s du CNES ont-ils réalisé cette prouesse technique ? « Le plus gros challenge a été de miniaturiser l’instrument embarqué à bord du satellite tout en conservant une grande précision de la mesure, explique Philippe Landiech. Il ne pèse que 80 kg, contre le triple pour l’instrument américain. »

L’instrument est un spectromètre infrarouge passif, un appareil qui permet de décomposer la lumière (comme le font les gouttes de pluie lorsque le Soleil brille en formant un arc-en-ciel) réfléchie par la Terre. MicroCarb la décompose selon quatre bandes de longueurs d’onde, ce qui permet d’isoler les zones d’absorption du CO2 et de l’oxygène. La concentration en CO2 est mesurée au ppm (partie par million) près, c’est-à-dire qu’il est possible de déterminer le nombre de molécules de CO2 dans un million de molécules d’air. Une précision indispensable pour étudier les flux naturels et ceux liés aux activités humaines – ces derniers augmentant de quelques ppm chaque année.

« L’originalité de notre approche a été de regrouper l’observation des quatre bandes de longueurs d’onde sur un seul instrument, alors que les précédents instruments embarquaient un détecteur pour chaque bande mesurée, explique Bruno Cugny. Faire quatre instruments en un a été la clé de la miniaturisation. »

L’instrument comporte des miroirs innovants et un système de refroidissement passif destiné à refroidir en permanence le détecteur. Développé par le CNES en collaboration avec Airbus Defence and Space, l’instrument a fait l’objet de publications dans des conférences scientifiques et du dépôt de deux brevets.

Une calibration indispensable pour des mesures robustes

Alors que l’objectif est de mesurer le CO2 avec la même performance que les missions précédentes, les ingénieur(e)s se sont frottés à un autre défi, comme le détaille Élodie Cansot, responsable instrument CNES : « La miniaturisation de l’instrument et la faible énergie disponible à bord du satellite – 200 W au maximum et environ 50 W pour l'instrument – ont conduit à optimiser le design et la méthode de calibration de l’instrument. »

Les mesures du satellite seront minutieusement validées depuis la terre ferme, c’est la partie terrestre de la mission appelée « programme sol ». « Il est indispensable de vérifier la qualité des données avec des mesures sol. Or les start-up qui se lancent dans le domaine ne réalisent pas toujours cette validation, c’est bien souvent leur point faible », commente Bruno Cugny. Une fois le satellite en orbite, la première phase de la mission consiste à comparer ses données avec celles de spectromètres déployés au sol, de mesures sous ballon et de mesures LiDAR aéroportées.

Enfin, à chaque passage du satellite, les données seront transmises à Eumetsat en Allemagne. 3000 calculateurs sont dédiés à la mission. « À partir des données brutes du satellite, le programme sol calcule la concentration en CO2 sur chaque pixel grâce à des chaînes de traitement [ndlr : un ensemble de calculs informatiques] mises au point au CNES », détaille Bruno Cugny. Le CNES est responsable du maintien des algorithmes de traitement et de la qualité des données produites.

Le CNES participe à la prise de risque en faveur de l’innovation

Ainsi, la mission MicroCarb est innovante à de nombreux titres. Et le soutien du CNES a été déterminant, comme l’explique Bruno Cugny : « Face à un concept novateur, les industriels pourraient émettre des réserves. L’une des missions du CNES est d’assumer une partie de cette prise de risque. »

Initiateur de la mission en 2016 en réponse aux besoins de la communauté scientifique, l’agence spatiale française est également maître d'œuvre système, maître d'œuvre satellite, responsable performance, exploitation et opération. Bruno Cugny ajoute : « Dès le début de la phase de développement de l'instrument chez Airbus Defence and Space, le CNES a mis en place dans ses laboratoires des bancs de caractérisation de certains équipements comme la détecteur, le réseau échelle et le brouilleur de polarisation. L'objectif était de mesurer leurs performances et de s'assurer qu'ils répondent aux besoins de la mission. »

Une fois les phases de calibration et validation terminées, les mesures de CO2 calculées à partir des données de MicroCarb seront accessibles à toutes et tous sur la plateforme en ligne AERIS d’ici mi 2026. En pratique, la concentration de CO2 sera calculée sur des pixels d’une taille de 4,5 x 9 km. L’ensemble du globe est revisité tous les 25 jours, ce qui permettra d’obtenir des comparaisons saisonnières des flux de CO2.

Quant à la plateforme qui supporte l’instrument MicroCarb, elle est – elle aussi – de fabrication CNES. Elle est la 19e plateforme de micro-satellite de la filière Myriade à être envoyée dans l’espace. Grâce à son poids plume de 100 kg, elle offre l’opportunité de réaliser des missions spatiales dans des coûts et délais réduits… Exactement ce qu’il fallait à MicroCarb.