Dans le jargon spatial, le « segment sol », ce sont les équipes qui reçoivent, traitent et analysent les données scientifiques collectées par un satellite, une sonde, un vaisseau spatial ou un rover envoyé dans l’espace. Sans ce segment, impossible de transformer les données brutes en informations utiles et utilisables par les scientifiques. Que ce soit pour la surveillance du climat, la gestion des ressources naturelles ou la réponse aux catastrophes naturelles, la transformation des données est donc essentielle !

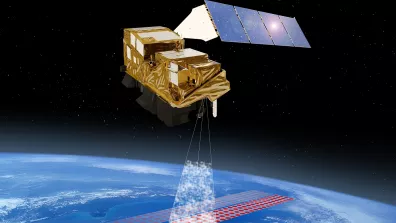

Prenons la mission IASI-NG, du nom d’un instrument développé par le CNES qui s’apprête à rejoindre l’espace au mois d’août sur Ariane 6 à bord du satellite météo européen Metop-SG : les données produites par cet instrument innovant vont alimenter les modèles atmosphériques de Météo-France qui servent à élaborer les prévisions météorologiques. Mais comment, concrètement, collecte-t-on ces données ? Clémence Le Fèvre, Beatrice Petrucci et Quentin Cebe, ingénieurs du CNES sur cette mission, nous expliquent.

En quoi consiste votre métier sur la mission IASI-NG ?

Clémence Le Fèvre : Je suis responsable système. C’est la personne qui coordonne l’équipe technique qui travaille sur le projet. Le système IASI-NG comprend l’instrument lui-même, à bord du satellite MetOp-SG, et le segment sol qui sert au traitement et à la surveillance des données. L’ingénieur système s’occupe de gérer les interfaces pour que les différents éléments communiquent bien ensemble : d’abord en orbite, entre l’instrument et la plateforme satellite, mais également entre le satellite et le sol.

Comme ce projet est en coopération avec Eumetsat (1), le segment sol développé au CNES s’intègre dans leur système, qui est beaucoup plus vaste puisqu’il regroupe toutes les fonctionnalités pour contrôler et surveiller le satellite, traiter les données et les échanger avec les utilisateurs. Il s’agit donc d’un système complexe, avec de nombreuses interfaces à gérer pour échanger correctement les données. Le responsable système est en quelque sorte un chef d’orchestre technique sur tous ces aspects. Au sein de l’équipe et avec nos partenaires, je fais en sorte que l’information circule et que les difficultés soient anticipées pour être surmontées à temps.

(1) Eumetsat est l’organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques, une organisation intergouvernementale basée à Darmstadt (Allemagne).

Quentin Cebe : Je suis ingénieur dans le service Sondage Atmosphérique. Mon service est à la croisée des chemins entre la réalisation de l’instrument, l’outil qui va permettre de générer des données, et la mission, c’est-à-dire les données finales que l’on doit générer. Nous intervenons dès les premières étapes du projet, quand les utilisateurs expriment un besoin que l’on doit traduire en solution technique, et jusqu’aux toutes dernières phases du projet. Notre rôle est de définir et mettre en place les traitements qui vont transformer les données brutes de l’instrument en données calibrées, ainsi que de s’assurer de leur qualité durant toute la mission. Personnellement, je travaille sur la conception des traitements, je coordonne les activités dans mon service et je suis responsable du bilan de performance des produits délivrés.

Beatrice Petrucci : Je suis responsable des chaînes de traitement de premier niveau. Le travail de mon équipe consiste à calibrer les données que nous envoie le satellite, c’est-à-dire à corriger les défauts des données quand elles sont acquises et les enrichir avec d’autres informations utiles, comme par exemple la géolocalisation ou la présence de nuages.

Sur le projet IASI-NG, je suis à l’interface entre l’instrument IASI-NG lui-même, les experts qui conçoivent les algorithmes de correction des données et les utilisateurs du logiciel de calibration (dans ce cas Eumetsat). Je dois donc à la fois comprendre les besoins des utilisateurs et les applications qu’ils tirent de ces données, et en même temps comprendre comment fonctionne l’instrument et toute la chaîne de traitement des mesures physiques pour les transformer en données corrigées et exploitables pour diverses applications. Mon travail consiste donc à prendre en compte l’ensemble de ces paramètres pour produire un processeur qui corrige les données dans les temps impartis et avec les systèmes informatiques demandés.

Comment voyez-vous votre rôle dans la chaîne de valorisation des données spatiales pour l'adaptation au changement climatique ?

Beatrice Petrucci : Les données produites par la mission IASI-NG alimentent les modèles atmosphériques de Météo-France qui servent à élaborer les prévisions météorologiques. Ils permettent également de mieux comprendre la composition chimique des différentes couches de l’atmosphère, suivre des polluants, des cendres volcaniques, etc. Enfin, grâce à sa longévité, la mission a des applications pour le climat à plus grande échelle. Le premier satellite MetOp, avec à bord l’instrument IASI [le prédécesseur de IASI-NG], a été lancé en 2006 : nous avons engrangé 20 ans de données qui pourront être comparées avec celles que va bientôt nous fournir l’instrument de nouvelle génération IASI-NG. Cette continuité des mesures aide à améliorer la robustesse des modèles climatiques sur le long terme.

Clémence Le Fèvre : Le CNES travaille pour les organismes en charge de la prévision météorologique opérationnelle et pour les scientifiques qui étudient le climat, la pollution ou encore la composition atmosphérique. Nous sommes à leur service pour faire en sorte que l’instrument atteigne le bon niveau de performance et que les traitements au sol fonctionnent bien.

Depuis plusieurs années, nous travaillons très en amont avec les utilisateurs des données. Le segment sol IASI-NG produira des données dites « de niveau 1 » (des spectres atmosphériques et des images pour IASI-NG) et les scientifiques travaillent sur des produits de niveau 2, plus élaborés, qui concernent par exemple la température ou les concentrations de dioxyde de carbone et d’ammoniac dans l’atmosphère. Le passage du niveau 1 au niveau 2 est pris en charge par les centres de prévision météo ou par les scientifiques eux-mêmes, qu’ils s’intéressent au climat à long terme ou à la composition atmosphérique.

Quentin Cebe : Il faut voir que la calibration des données du satellite (le « niveau 1 ») est une étape indispensable pour pouvoir interpréter les mesures de l’instrument. Et cet instrument novateur nécessite des traitements tout à fait uniques. Étant donné que le CNES a la responsabilité de la qualité des données calibrées fournies aux utilisateurs, nous discutons beaucoup avec les agences de météorologie et les laboratoires pour bien comprendre leurs besoins et s’assurer d’y répondre au mieux.

Il y a énormément de publications scientifiques sur le climat qui utilisent des données IASI, par exemple pour suivre l’évolution des nuages ou des concentrations en ozone et en CO2. Ces données aident ainsi au suivi et à la compréhension du changement climatique et se trouvent dans de grandes méta-études comme celles produites par le groupe international d’experts sur le climat, le GIEC. Notre but est d’aider ces personnes à manipuler au mieux les données en leur fournissant les informations liées à l’instrument, mais aussi aux conditions de mesure. Nous devons être véritablement experts de la mesure et de ces produits.

À lire aussi

Quel challenge vous attend ?

Clémence Le Fèvre : La phase de recette en vol. C’est le moment après le lancement où nous allons allumer l’instrument pour la première fois, acquérir les premières données et les traiter, et adapter la configuration de l’instrument et du segment sol afin d’optimiser les performances. Même si nous nous préparons un maximum en amont, ce moment est toujours excitant. Cette phase va durer 9 mois, ce qui est plutôt ambitieux pour un instrument complètement nouveau et aussi innovant.

Quentin Cebe : Travailler sur un instrument innovant, concrètement, ça veut dire que nous avons tout le temps de nouveaux problèmes à résoudre ! C’est très excitant de travailler sur un instrument qui essaye de faire mieux que les précédents dans des domaines scientifiques comme le climat ou la prévision du temps. Bien sûr on a tous très hâte de voir comment l’instrument va se comporter dans l’espace et de commencer à produire des données opérationnelles, on se prépare et la recette en vol sera très intense.

Leurs parcours

Beatrice

En Italie, où elle a fait ses études, Beatrice a étudié l’ingénierie aérospatiale à l’université, puis s’est spécialisée dans la branche « Spatial et Télédétection ». Elle a effectué son stage de fin d’études au CNES, plus précisément au CESBIO, sur la mission Biomass, avant d’être embauchée au CNES pour travailler sur le satellite Sentinel-2. Elle a toujours travaillé sur des missions d’observation de la Terre. Pourquoi le CNES ? « Mon papa travaillait déjà dans le secteur spatial, mais au niveau juridique, et il me disait toujours qu’en Europe un des pays qui compte vraiment dans le spatial c’est la France. Et surtout, que ça serait super de travailler dans une agence spatiale qui fait elle-même les choses ! »

Clémence

Clémence a étudié à l’École Polytechnique avec une spécialisation à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-Supaero). À sa sortie d’école en 2004, elle a intégré le bureau du CNES à Washington dans un programme de Volontariat International en Entreprise (VIE) pendant 2 ans. Après avoir travaillé 5 ans comme ingénieure d’étude sur les programmes Ariane 5, elle a passé 6 ans dans les services de mécanique spatiale et d’analyse de mission. Elle a intégré le projet IASI-NG il y a 7 ans et demi, au début de sa phase de réalisation.

Quentin

Après sa licence de physique, Quentin a fait un master en instrumentation et technique spatiale à l’Université Paul-Sabatier, à Toulouse. À la fin de ce master, il a effectué son stage de fin d’études au CNES, a postulé dans le même service et a été engagé. Il travaille depuis sur la mission IASI-NG.