« Pour fabriquer une prévision météorologique, il vous faut deux ingrédients, explique Nadia Fourrié, directrice adjointe du Centre national de recherches météorologiques : l’état de l’atmosphère à l’instant T, caractérisé par le vent, la pression, la température et l’humidité. Et un logiciel informatique qui permet de simuler, selon les lois de la physique, l’évolution de l’atmosphère à partir de ce point de départ. Un processus répété a minima toutes les 6 heures. »

Et pour déterminer l’état de l’atmosphère, les météorologues utilisent un très grand nombre de données, issues de stations de mesure au sol, d’avions, de bouées ou encore de satellites. « La moitié des données utilisées par Météo-France provient des instruments français IASI, embarqués sur les deux satellites européens Metop, précise Nadia. Ils nous renseignent directement sur deux variables essentielles : la température et l’humidité de l’atmosphère. Vous comprenez pourquoi nous attendons avec impatience le successeur de cet instrument. »

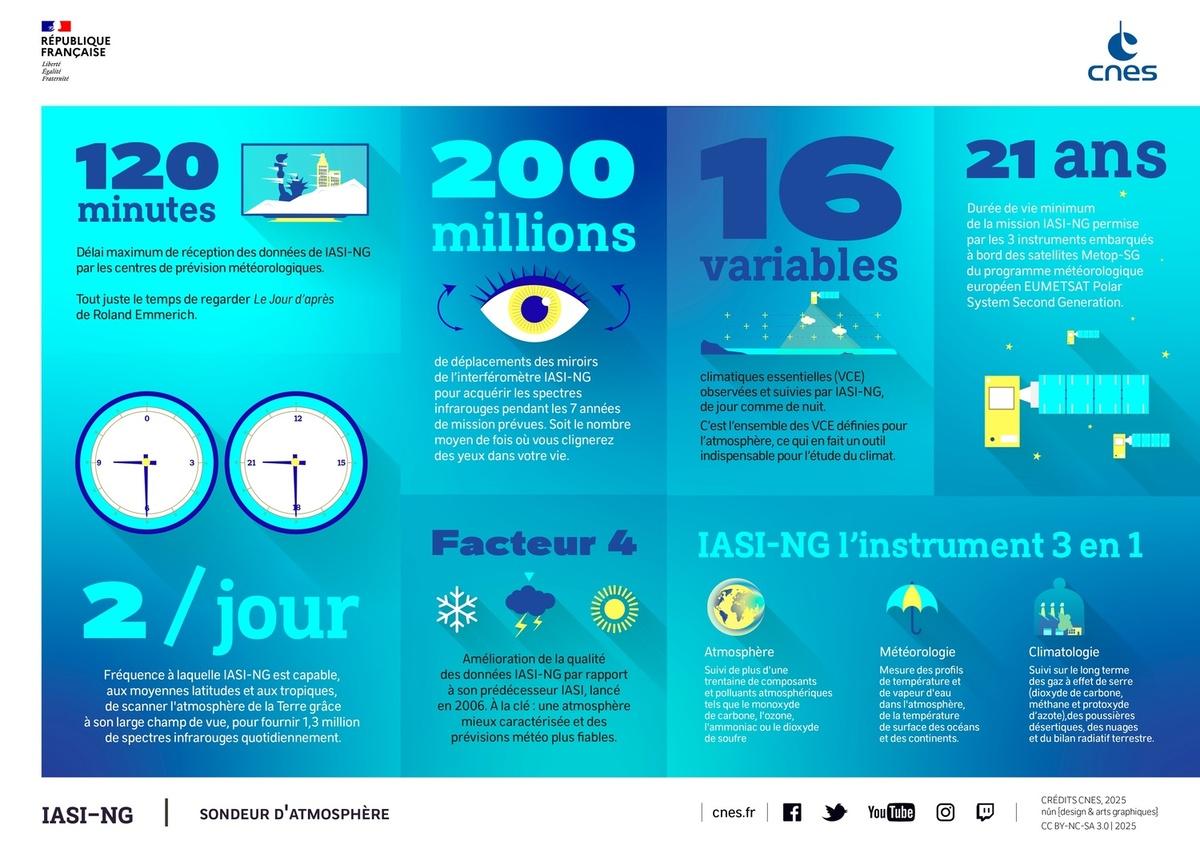

Cette attente doit prendre fin ce mois d’août avec le lancement sur Ariane 6 du satellite européen de seconde génération Metop-SG, embarquant IASI-NG (Interféromètre Atmosphérique pour le Sondage Infrarouge – Nouvelle Génération), l’héritier de IASI. Il observera les mêmes paramètres et composantes de l’atmosphère, mais… en mieux !

Fiabiliser les prévisions

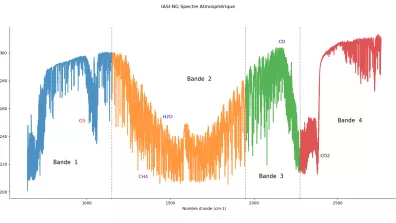

IASI et IASI-NG sont des spectromètres à infrarouge : ils captent et enregistrent les ondes infrarouges émises naturellement par la Terre, précisément entre 3,6 et 15,5 micromètres de longueur d’onde (lire encadré). Les données ainsi fournies, appelées spectres, renseignent les scientifiques sur le milieu que les ondes ont traversé, autrement dit l’atmosphère : sa composition en gaz (quelles espèces et en quelle quantité), son humidité et sa température, à toutes les altitudes.

Mais s’ils fonctionnent sur le même principe, IASI et IASI-NG n’ont pas été conçus de la même manière. « Nous avons fait des choix technologiques différents, explique François Bermudo, chef de projet IASI-NG au CNES, pour développer un instrument plus performant au niveau de deux paramètres : le bruit radiométrique et la résolution spectrale. Chacun sera ainsi amélioré d’un facteur 2 ! »

En clair, la mesure de IASI-NG sera deux fois plus « nette », car les perturbations liées à l’appareil seront mieux maitrisées, et aussi deux fois plus détaillée : pour une même observation dans l’intervalle des infrarouges thermiques, l’instrument sera capable d’enregistrer 16 900 « sous-divisions » de cet intervalle, contre 8 400 pour IASI. « Les données de IASI-NG nous permettront de calculer un état initial de l’atmosphère encore plus précis et juste, s’enthousiasme Nadia. Cela signifie des prévisions plus fiables ! » Dans le cas d’événements météorologiques extrêmes par exemple.

Les spectres de IASI-NG décriront plus précisément les flux d’humidité dans les premiers kilomètres au-dessus des océans comme l’Atlantique, là où se forment les systèmes dépressionnaires. Nous pourrons ainsi mieux appréhender les tempêtes, leur évolution et leur localisation, et la quantité des précipitations qu’elles contiennent.

- Directrice adjointe du Centre national de recherches météorologiques

Continuité opérationnelle et longévité partenariale

IASI-NG est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de développement, entre le CNES, Airbus Defence and Space, le constructeur, et les scientifiques. « L’instrument a été conçu pour répondre à leurs exigences, détaille François Bermudo.

Dès le début, nous avons travaillé avec un groupe d’une vingtaine de scientifiques, représentant des laboratoires de recherche sur la qualité de l'air, la climatologie, les agences météorologiques internationales, et bien sûr Météo-France.

- Chef de projet IASI-NG au CNES

Adrien Deschamps, responsable thématique Atmosphère et Météorologie au CNES, complète : « Nous nous sommes assurés que les prévisionnistes de Météo-France puissent tirer bénéfice des données de IASI-NG, le mieux et le plus rapidement possible. Ils utilisent des logiciels complexes, ingérant des données très hétérogènes. Cela n’est pas simple d’en intégrer de nouvelles. Un gros travail a donc été fait, avec eux, en amont. »

Cette coopération, initiée dès la première génération des IASI, fait qu’aujourd’hui l’instrument est devenu LA référence pour l'ensemble des instruments spatiaux dans le monde du sondage atmosphérique infrarouge. Et que de très nombreuses agences utilisent les données de IASI, comme le Centre européen pour les prédictions météo à moyen terme (ECMWF) ou le service météorologique anglais (Met Office).

Histoires de spectres

IASI-NG produit des spectres, des courbes, à partir du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Ceux-ci renseignent sur la colonne d’atmosphère que les infrarouges ont traversé. Lors de leur traversée, les rayons infrarouges interagissent en effet avec les molécules de gaz (voire des fines poussières) qu’ils rencontrent. Ils sont soit absorbés, soit réémis. Ce qui forme dans le spectre des creux et des bosses que l’on sait attribuer, selon la longueur d’onde, à telle ou telle molécule. On (enfin, les spécialistes) peut donc en déduire quelle molécule (dioxyde de carbone, vapeur d’eau, ozone, dioxyde de souffre…) est présente, entre le sol et le sommet de l’atmosphère, à quelle altitude et en quelle quantité.

Mais comment déterminer la température ou la quantité de vapeur d’eau (humidité) à partir d’un spectre ? Pour cela, les météorologues comparent les spectres, des « données de terrain », à des modélisations. Ces outils informatiques permettent, pour une concentration en vapeur d'eau et une température données, de simuler le rayonnement infrarouge au sommet de l'atmosphère. Ces paramètres sont ainsi ajustés pour que la simulation corresponde le mieux à l’observation.

Souveraineté européenne

« Historiquement, explique Adrien Deschamps, les agences météo du monde entier ont toujours collaboré. Il existe des accords entre l’Union Européenne, les États-Unis, les pays asiatiques… pour partager nos données. Mais on n'est pas certain que nos partenaires américains puissent continuer à échanger librement. Ni qu'ils continuent à investir suffisamment pour maintenir leurs propres capacités d'observation. »

Le contexte géopolitique nous pousse à renforcer notre autonomie stratégique européenne, et les satellites météo, comme Metop-SGA, sont l’un des éléments clés de ce dispositif.

- Responsable thématique Atmosphère et Météorologie au CNES

Rappelons en effet que les enjeux de la météorologie sont énormes : prévention des événements dangereux, tempêtes ou canicules, sécurité des transports, notamment du trafic aérien, anticipation de la production agricole, gestion des énergies éolienne et solaire, aide au déploiement des forces armées sur le terrain... Sans oublier, bien sûr, l’organisation du barbecue dominical avec Mamie !

IASI-NG en vidéo

IASI-NG en chiffres

40 ans de données comparables

Parmi les 54 variables climatiques essentielles, 16 concernent l’atmosphère et toutes sont observées ou mesurées par IASI : température de surface, concentration des gaz à effet de serre, présence et concentration en aérosols...

« IASI nous permet de les mesurer depuis presque 20 ans, explique Cyril Crevoisier, directeur de recherche au Laboratoire de météorologie dynamique (CNRS). Et ça va se poursuivre avec les trois instruments IASI-NG qui doivent être envoyés en orbite en 2025, 2032 et 2039. » Et pour assurer l’homogénéité des données entre les deux générations d’instrument, le CNES a prévu un vol en tandem des satellites Metop-C, sur lequel est embarqué IASI, et Metop-SG-A1 qui embarque le 1er IASI-NG. « Ils vont se suivre à 30 secondes d’écart pour que l’on puisse comparer et inter-étalonner leurs données. » De quoi assurer la continuité des mesures pour l’étude du climat jusqu’à l’horizon 2045.