Lancé en août 2025 à bord du satellite de météorologie européen Metop-SG A-1 de l’Agence européenne de satellites météorologiques (EUMETSAT), l’instrument de sondage de l’atmosphère de nouvelle génération développé par le CNES vient de livrer ses premières observations, signe de sa très bonne santé.

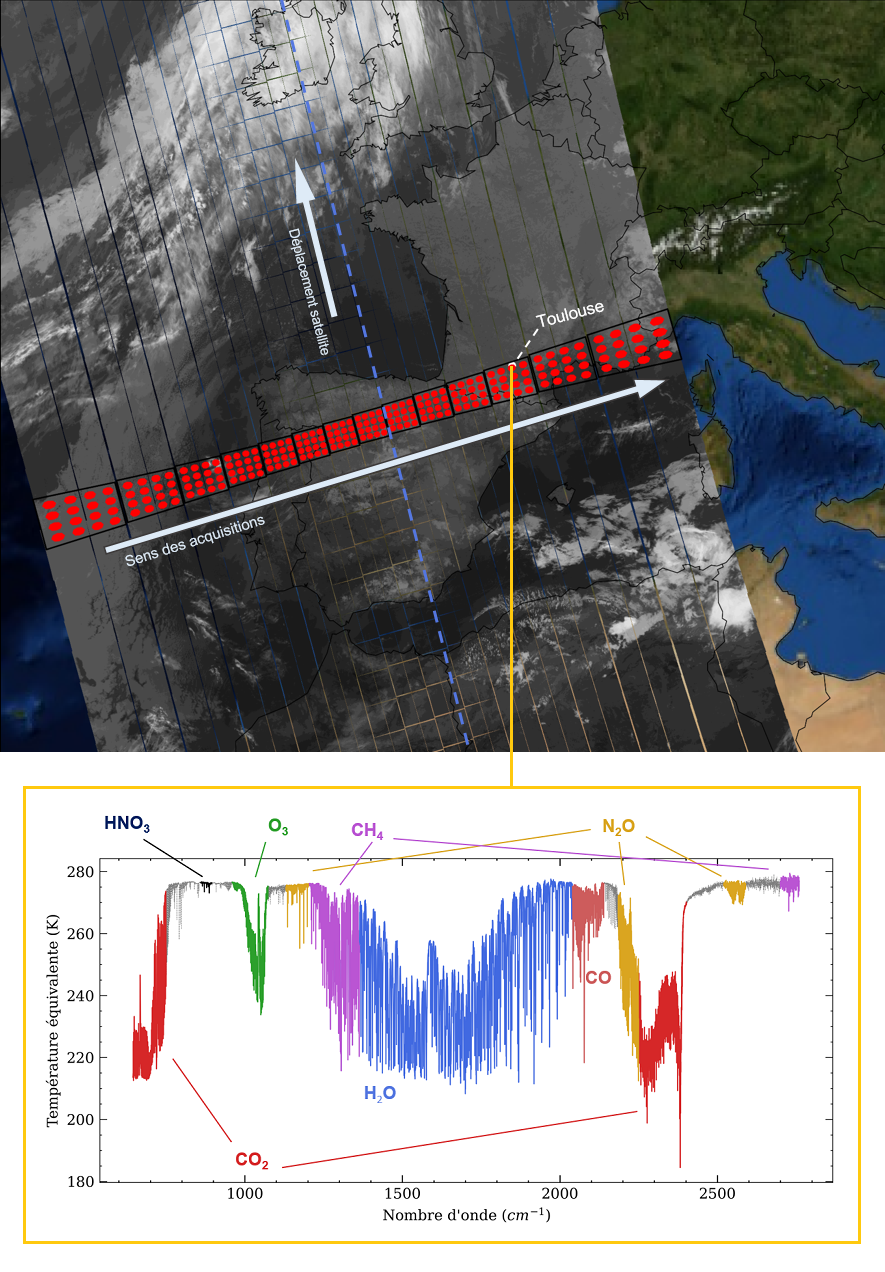

Appelée spectre atmosphérique, cette donnée nous révèle la composition de l’atmosphère à un instant précis pour une zone géographique donnée, ici Toulouse, ville qui a vu naître l’instrument dans les salles blanches d’Airbus Defence and Space.

L’instrument, deux fois plus précis que son prédécesseur nommé IASI, en vol depuis 2006, est capable de fournir des informations sur plus de 25 composés de l’atmosphère comme le dioxyde de carbone (CO2), l’acide nitrique (HNO₃), le méthane (CH4) ou encore l’ozone (O3). Il assure ainsi la continuité des mesures entre les deux missions. Une tâche essentielle pour l’étude du climat, qui nécessite de longues périodes de données pour comprendre son évolution.

Ces spectres permettront aussi d’extraire des profils de température et d’humidité plus précis plus près de la surface, l’une des conditions essentielles pour améliorer les prévisions météorologiques.

Un spectre : à quoi ça ressemble et qu’est-ce que c’est ?

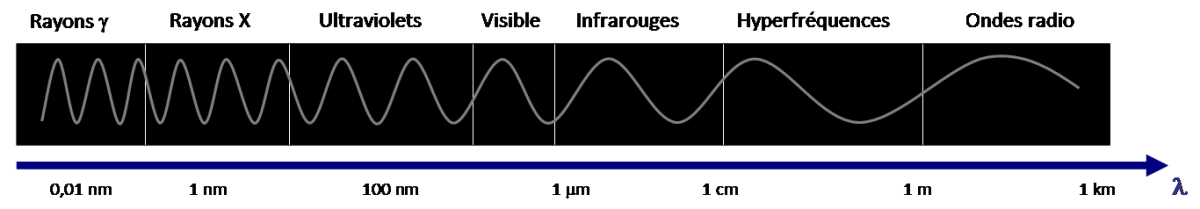

Un spectre électromagnétique est une représentation de l’énergie des particules émises par une source en fonction de sa fréquence d’oscillation (ou longueur d’onde). Ces particules sont émises par des sources variées comme le Soleil, la Terre, les étoiles, etc. Dans ce spectre, on retrouve la lumière visible, les ultraviolets, les infrarouges ou encore les ondes radios.

François Bermudo, chef de projet IASI-NG au CNES, nous explique le fonctionnement de l’instrument : « IASI-NG effectue ses observations plus particulièrement dans l’infrarouge thermique émis par la Terre, comme si nos yeux pouvaient voir la chaleur. En passant à travers l’atmosphère, ce rayonnement est absorbé par certaines molécules à des longueurs d’ondes bien précises, révélant ainsi leur présence par des creux et pics dans la courbe du spectre atmosphérique. Chaque molécule a sa signature. On parle d’une méthode d’observation passive : l’instrument ne fait qu’observer le signal renvoyé par la Terre. »

En analysant ces creux et pics, le spectre nous informe donc sur la nature et la quantité des molécules traversées par la lumière dans l’atmosphère avant d’entrer dans l’instrument. La forme de ces raies permet également grâce à l’excellente résolution de l’instrument de déterminer l’altitude de ces molécules fournissant ainsi un sondage vertical de l’atmosphère.

- Chef de projet IASI-NG

Le 30 septembre, IASI-NG a donc livré sa première mesure complète au-dessus de Toulouse. Couplé à une image infrarouge, acquise grâce à son imageur, ce spectre nous informe déjà sur de présence de nombreux composés chimiques dans les différentes couches de l’atmosphère.

Il met en évidence la présence de nombreux gaz tels que l’acide nitrique (HNO3), le dioxyde de carbone (CO2), l’ozone (O3), l’eau (H2O), le méthane (CH4), le monoxyde de carbone (CO) et le protoxyde d'azote (N2O).

Affiner les modèles de prévision météo

Ces informations, une fois mises à la disposition des utilisateurs, dans un délai maximum de 2 heures après leur acquisition, permettront par exemple d’affiner les modèles de prévisions météorologique mondiale et régionale, mais aussi d’émettre des alertes pollution ou encore de suivre les panaches de fumée des méga feu pour en connaître les répercussions sur la population et les activités humaines.

Compilées sur plusieurs dizaines d’années, ces données permettront aussi de nourrir les modèles climatiques afin d’aider les chercheurs à mieux comprendre l’évolution du climat et son impact dans le temps.

Les équipes d’ingénieur du CNES et d’EUMETSAT travaillent désormais à la phase de calibration et de validation de l’instrument. En croisant les données actuelles de l’instrument avec des instruments proches de IASI-NG et déjà en vol ou encore avec des mesures réalisées par des ballons stratosphériques ou des stations au sol, l’objectif est d’assurer la fiabilité des données avant leur mise à disposition aux utilisateurs du monde entier en 2026.