Athena en détails

Contexte

L'astronomie en rayons X est l'étude des objets et phénomènes astronomiques qui émettent ce type de rayonnement. Les rayons X – qui sont absorbés par l'atmosphère terrestre et ne peuvent donc être observés que depuis l'espace – apportent de nombreuses informations sur les régions les plus chaudes de l’Univers, mais aussi sur les trous noirs et leur environnement proche. Actuellement, trois observatoires spatiaux – XMM-Newton (ESA, lancé en 1999), Chandra (NASA, lancé en 1999) et XRISM (JAXA/NASA lancé en 2023) – fournissent des données exceptionnelles sur les sources cosmiques de rayons X.

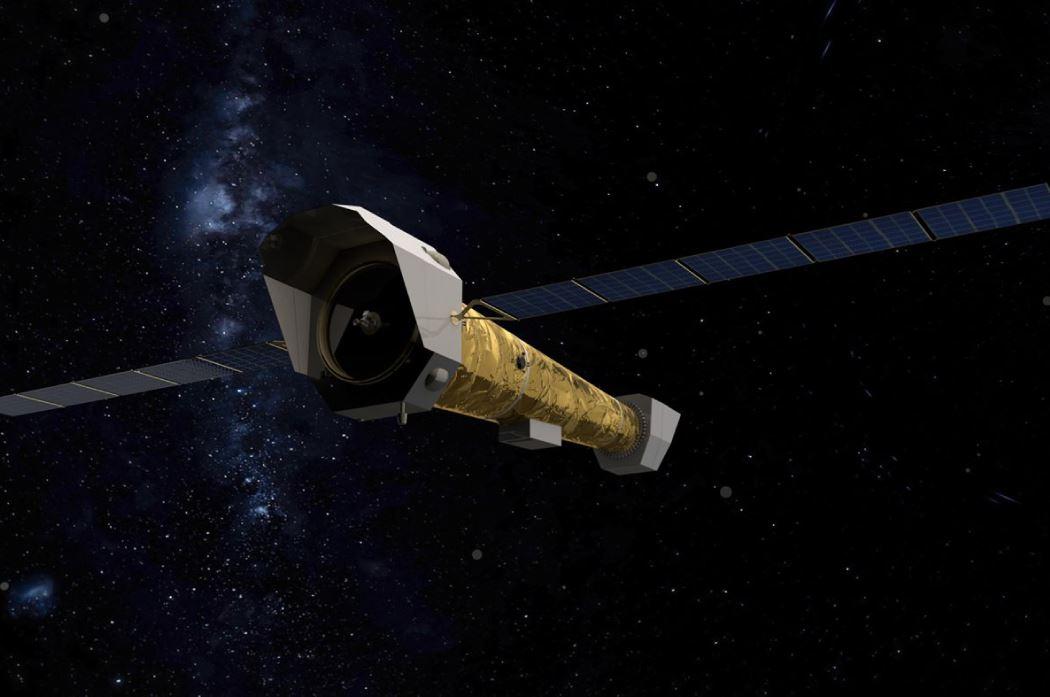

Athena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) représente la nouvelle génération de télescopes européens. S’inscrivant dans le programme Cosmic Vision de l’ESA, Athena sera lancé à l’horizon 2037 par un lanceur européen. Ses observations couvriront un large éventail d’objets astrophysiques, de la formation des premiers trous noirs dans l’Univers jusqu’à celle des grandes structures qui renferment les groupes et les amas de galaxies.

Capable d’observer dans une gamme d’énergie allant de 0,2 à 12 keV, Athena surpassera ses prédécesseurs par la précision de ses mesures, offrant une perspective inédite sur des questions fondamentales de l’astrophysique moderne, telles que l’évolution de la matière dans l’Univers et la formation, la croissance et l’impact des trous noirs géants.

Objectifs

-

Expliquer comment et pourquoi la matière ordinaire s’assemble en galaxies et en amas de galaxies

-

Comprendre comment les trous noirs croissent et influencent leur environnement

-

Mesurer les distorsions géométriques et les retards temporels résultant des effets gravitationnels générés à la proximité des trous noirs

Les capacités sans précédent offertes par le télescope spatial en rayons X, ATHENA et ses instruments permettront d’étudier des phénomènes encore jamais observés, et d’affiner les connaissances à propos de types d’objets déjà connus.

Athena devrait permettre d’observer et d’approfondir notre connaissance sur :

- Les trous noirs dans la globalité de leur domaine de masses

- Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies

- La répartition et la structuration du gaz chaud autour des amas de galaxies

- Les propriétés physiques du gaz chaud autour des amas de galaxies

- Les étoiles à neutrons

- Les sursauts gamma

- Les explosions de supernovae et leurs rémanents

- Les systèmes d’étoiles binaires

- Les noyaux actifs de galaxies

- Divers types d’étoiles, de naines blanches ainsi que des exoplanètes

- Le milieu interstellaire en général

Déroulé du projet

Après un lancement prévu en 2037, ATHENA se positionnera sur une orbite autour du point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, à 1,5 millions de km de la Terre, situé entre la Terre et le Soleil pour entamer une mission d’une durée prévue de 4,5 ans. Des extensions de missions sont envisagées.

Organisation

ATHENA est une mission « Large » de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), sélectionnée le 27 juin 2014 dans le cadre de son programme Cosmic Vision.

L’ESA assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de la mission Athena, et en particulier le financement et le suivi de différents contrats industriels pour la fourniture du miroir, du satellite et du système de lancement.

Pour remplir sa mission, le satellite Athena sera doté d’un télescope à rayons X de nouvelle génération, au sein duquel seront installés deux instruments focaux : un spectromètre à haute résolution spectrale et angulaire (X-IFU : X-ray Integral Field Unit) et un spectro-imageur large champ (WFI : Wide Field Imager). Ces instruments, ainsi que les chaînes d’analyse des données au sol, seront développés par deux consortia scientifiques internationaux.

Le consortium X-IFU

Le consortium X-IFU est sous responsabilité française : le CNES assure le développement de l’instrument en maîtrise d’œuvre interne et l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse) assure la responsabilité scientifique (PI-ship).

Ce consortium rassemble près de 300 ingénieurs et chercheurs répartis dans 12 pays, dont 11 États membres de l'ESA (Belgique, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suisse), ainsi que les États-Unis. 115 membres du Consortium sont basés en France, 59 en Italie et 31 aux Pays-Bas. Les laboratoires français impliqués dans le développement de l’instrument incluent aujourd’hui l’IRAP, le CEA-SBT, le CEA-SAP et l’APC.

Au sein du CNES et plus précisément au centre de Toulouse, la maîtrise d’œuvre interne consiste à réaliser la conception détaillée de l’instrument X-IFU, à formuler les spécifications de besoin vers tous les partenaires, vérifier la conformité des livrables et le respect des délais spécifiés. L’équipe CNES sera responsable de la livraison de l’instrument de vol à l’ESA en 2034. Cette activité représente actuellement l’équivalent de 20 équivalents temps plein par an et devrait passer à une trentaine lors des phases d’intégration et de test à venir.

ATHENA X-IFU est ainsi un des projets majeurs du CNES, requérant des profils multiples : ingénieurs système, architectes, experts qualité, mécanique, thermique, électrique, ou intégration. Le projet, mené dans un contexte de coopération complexe, nécessite de coordonner toutes les équipes partenaires réparties dans le monde entier. Ce défi très motivant fait rayonner l’expertise du CNES auprès des scientifiques du monde entier.

Le consortium WFI

Le développement de WFI est dirigé par le Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (DEU). Il est réalisé avec des partenaires dans de nombreux états membres de l’ESA : Allemagne, Autriche, Danemark, France, Italie, Pologne, Royaume Uni, États-Unis, Suisse, Portugal et Grèce.

Actualités du projet