Aux confins du Sahara, là où le sable rencontre le Niger, se dresse Tombouctou, cité légendaire dont les bibliothèques de sable et les mausolées d’argile murmurent encore l’écho des caravanes d’or, de sel et de savoir.

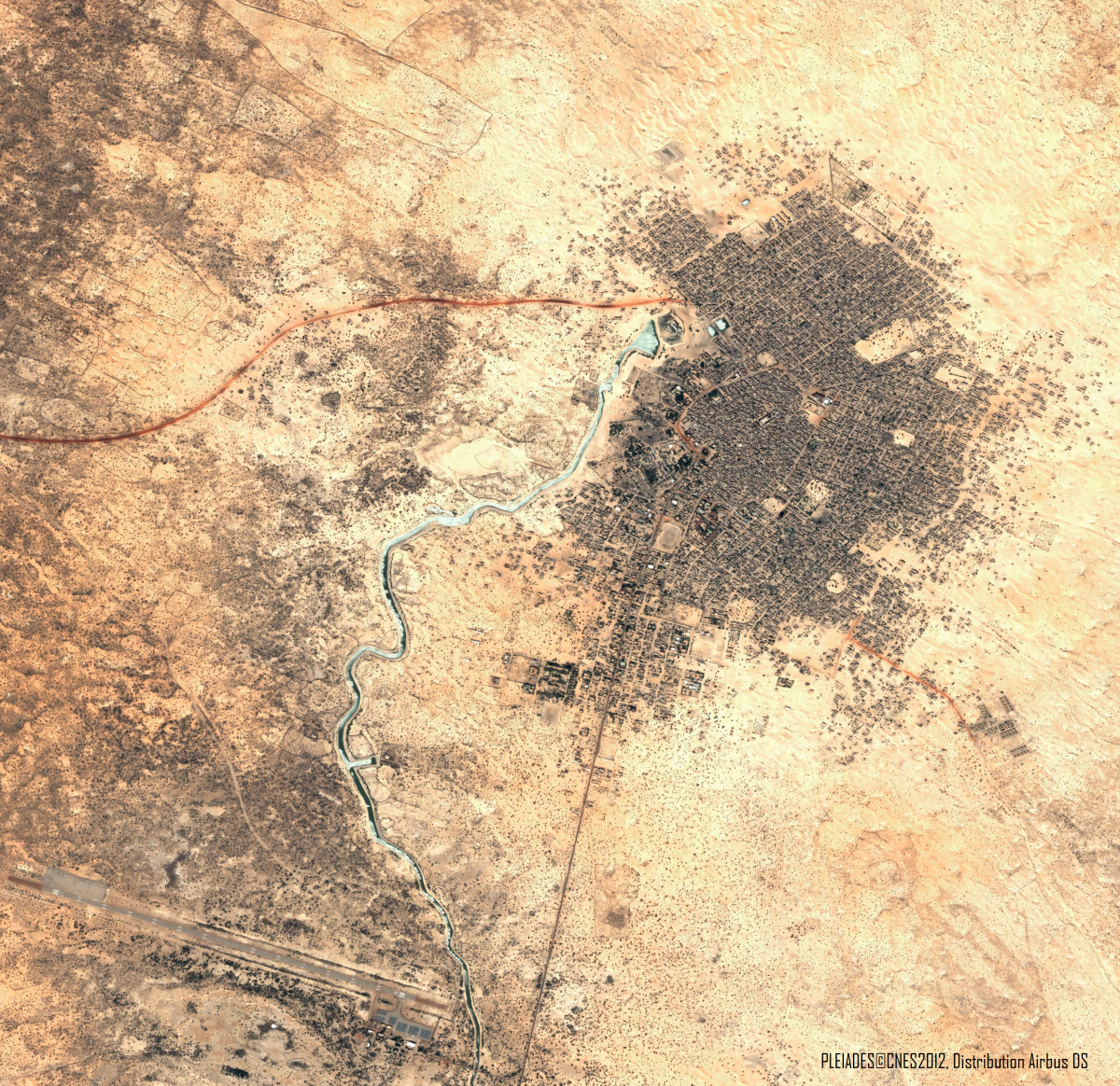

Cette image a été prise par le satellite Pléiades-1A en mars 2012. Il s’agit d’une image en couleurs naturelles, de résolution native à 0,70m, ré-échantillonnée à 0,5m.

Tombouctou, une ville dans le désert

Fondée au XIᵉ siècle sur la frange méridionale du Sahara, Tombouctou (Timbuktu) est rattachée au royaume mandingue du Mali vers 1325 et connaît alors l’essor des grands courants caravaniers transsahariens. L’or, le sel et les captifs y transitent avec les convois venus de Walata ou de Tindouf, tandis que, durant les crues, des embarcations à fond plat empruntent un chenal du Niger pour livrer céréales et étoffes. Cette position charnière, à la fois saharienne et fluviale, permit à la cité d’atteindre environ 100 000 habitants au XVe siècle.

« La ville aux 333 Saints »

La renommée spirituelle de Tombouctou repose sur quelque 16 cimetières et mausolées dédiés à des érudits soufis. La tradition locale évoque 333 « awliyâ’ » (saints protecteurs) dont les plus connus sont Sidi Mahmoud, Sidi Moctar, Alpha Moya ou encore Cheikh El Bekkay. Ces tombeaux étaient des lieux de pèlerinage censés garantir la baraka et la sécurité de la ville.

Mosquées d’adobe et universités coraniques

Tombouctou est organisée autour de l’université coranique de Sankoré, Tombouctou rayonnait dans toute l’ouest de l‘Afrique saharienne en tant que lieu principal de diffusion de l’Islam. En raison de ce riche passé, Tombouctou a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988. A l’origine, les mesures de protection visaient à prémunir la ville de l’avancée du sable et du désert.

La ville reste inscrite sur la Liste du patrimoine en péril ; le contexte est de nouveau dégradé depuis le blocus imposé par le groupe JNIM en août 2023 après le retrait de la MINUSMA. Bombardements sporadiques, raréfaction des vivres et suspension des vols commerciaux témoignent d’une fragilité chronique.

Tombouctou continue de fasciner

Tombouctou demeure l’emblème d’une Afrique médiévale savante et ouverte sur le monde : du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle, ses universités coraniques rayonnaient jusqu’au Caire et à Fès, attirant des milliers d’étudiants vers les bibliothèques de Sankoré et d’Ahmed-Baba. Son urbanisme d’oasis, parfaitement adapté au climat sahélien, marie encore aujourd’hui les murs massifs en banco, les toits portés par des troncs de palmier borassus et les torons de bois qui font à la fois office de tirants structurels et d’échafaudage permanent lors des crépis annuels. Cette architecture, entretenue collectivement chaque début de saison sèche pendant la cérémonie du soukala, illustre un savoir-faire transmis de génération en génération.

Malgré les destructions djihadistes de 2012 et l’insécurité persistante, Tombouctou reste pour les Maliens « la perle du désert », gardienne d’un patrimoine intellectuel, spirituel et architectural unique. La pérennité de ce symbole repose désormais sur un équilibre précaire entre protection sécuritaire, relance d’une économie locale fondée sur l’artisanat et le tourisme culturel, et sauvegarde des savoir-faire liés à la construction en terre crue et à la conservation des manuscrits.

Auteur

Vincent Doumerc