In extremis, la sonde Rosetta a repéré Philae sur la comète Tchouri lors d'un survol à 2,7 km d'altitude. Joëlle Durand, responsable du projet Rosetta au CNES, nous livre les coulisses de cette retrouvaille palpitante.

Depuis quand Rosetta cherchait-elle visuellement Philae ?

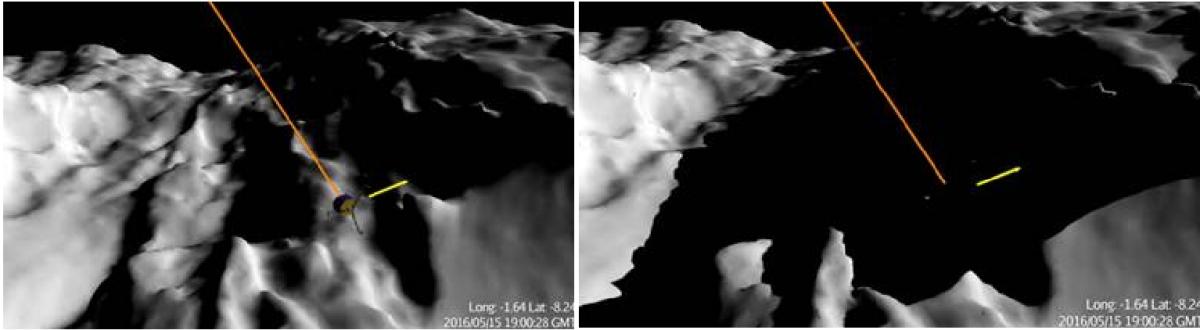

Joëlle Durand : La campagne de recherche de Philae a réellement débuté en mai 2016 avec une dizaine de survols et des créneaux de prises de vues par la caméra OSIRIS programmés par L'ESA [ndlr : l'agence spatiale européenne] entre les opérations scientifiques des instruments de l’orbiteur. Elle s’est interrompue en juin car Rosetta s’était alors éloignée de la comète et a repris durant l'été de manière plus systématique au fur et à mesure que Rosetta se rapprochait de la comète sur des orbites elliptiques. Durant cette période, le CNES apportait un support à l’ESA concernant les conditions d’éclairement de Philae.

Dès mai 2015, le CNES avait la quasi certitude de la localisation de Philae sur la comète. Vous ne vous étiez donc pas trompé !

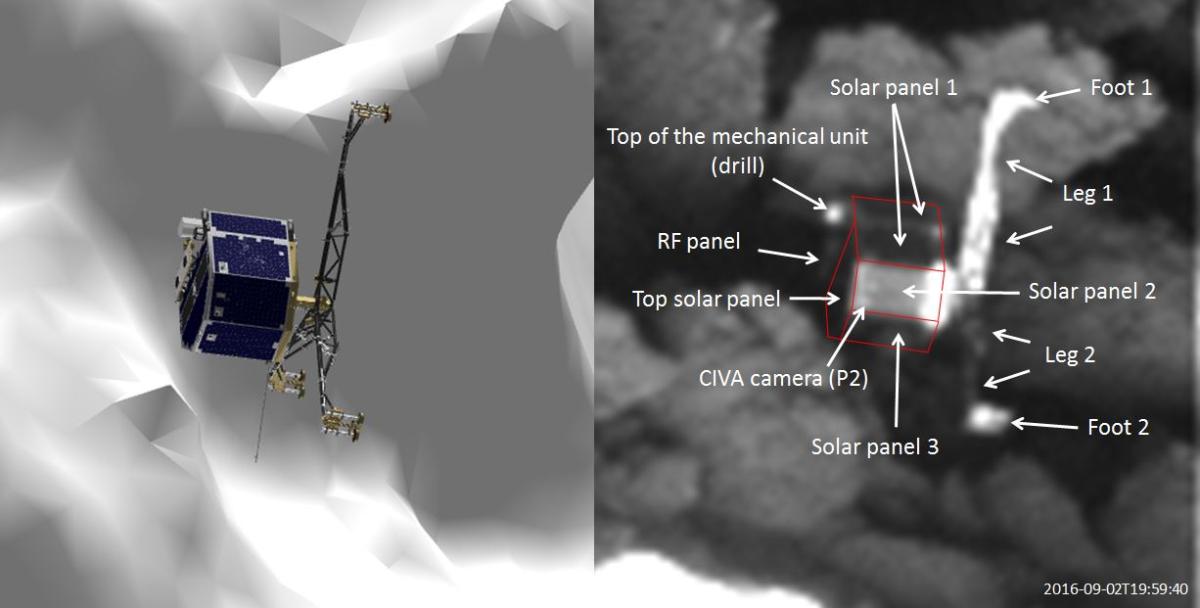

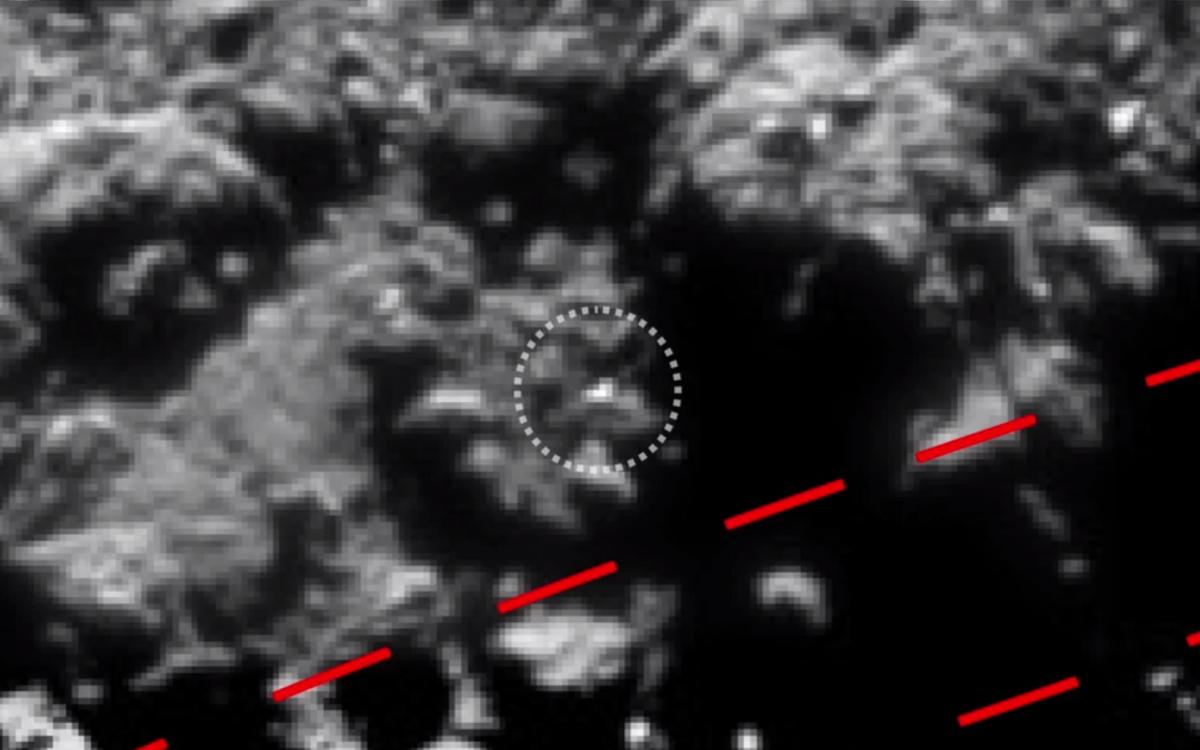

J. D. : Oui, quelques semaines après l’atterrissage, nous avions déjà une évaluation de l’orientation de Philae donnée par l’équipe ROMAP et, pour la position, une zone sur la comète d’environ 50 m de long calculée par l’équipe CONSERT. L’équipe Flight Dynamics du CNES a aussi déterminé sa propre zone à partir de l’éclairement des panneaux solaires et des communications entre Rosetta et Philae. Puis c’est l’équipe OSIRIS du LAM [ndlr : Laboratoire d'astrophysique de Marseille] qui a identifié une petite tâche lumineuse qui apparaissait seulement sur les images OSIRIS prises après l’atterrissage.

Enfin, la bonne superposition entre les images réelles prises par la caméra panoramique CIVA et leur simulation graphique utilisant un modèle précis de Philae placé sur un modèle numérique de terrain à l’emplacement de cette tâche, a validé celle-ci comme étant bien Philae. A partir de ce moment-là nous avons constamment défendu cette localisation comme candidat certain pour la campagne de recherche de l’ESA.

C'est donc une grande satisfaction pour les équipes du SONC [ndlr : Science Operations and Navigation Center] que Philae ait été trouvé à cet endroit précis ! Et un grand soulagement car la prise de vue du 2 septembre était la dernière tentative de cette campagne.

Rosetta va-t-elle de nouveau survoler Philae ?

J. D. : La campagne de recherche de Philae en tant que telle, avec des prises de vues dédiées, a pris fin et Rosetta est maintenant entrée dans la dernière phase de sa mission à savoir son rapprochement progressif de la comète jusqu’au 30 septembre où, après une dernière manœuvre, elle ira l’impacter. Et puis, en se rapprochant de la comète, les prises de vues de Philae devenaient de plus en plus délicates à programmer. Le 30 août Philae a été raté à 1 m près. Et vous avez pu constater que Philae se trouvait tout en en bordure de l’image du 2 septembre ! Par contre, il n’est pas exclu que Philae se retrouve dans le champ de vue de la caméra OSIRIS qui ne va pas cesser de prendre des images jusqu’à la toute fin, y compris lors de sa descente vers la région de Ma'at choisie comme site final.

Qu’apporte l’image du 2 septembre et qu’apporteront les dernières images de Rosetta ?

J. D. : L'image du 2 septembre, outre sa forte valeur symbolique, est d’une grande importance pour l’interprétation fine des données scientifiques en replaçant les mesures réalisées en novembre 2014 dans leur contexte. Les images prises à très basse altitude des fosses qu’héberge le site Ma’at, et qui ont été très actives au moment de passage au plus près du soleil, devraient être riches d’informations scientifiques par exemple sur l’évolution de la surface de la comète et sur le processus de production des gaz et des poussières. Au final, une fin de mission très riche pour la science et aussi en émotions, comme elle l’a été depuis ses débuts, il y déjà 12 ans. Et un très grand succès pour l'Europe spatiale !