-

Dans l'actu

Le lancement de Biomass a eu lieu ce mardi 29 avril sur une fusée Vega-C, depuis le Centre spatial guyanais.

« J’ai proposé cette mission en 2005 dans le but de quantifier la biomasse végétale, c’est-à-dire la quantité de matière organique végétale, carbonée, contenue dans les forêts… À l’époque, personne ne pensait qu’il était possible de réaliser une mission spatiale avec un radar pour en tirer la biomasse des forêts. Surtout pour la forêt tropicale, là où les enjeux sont importants, et où le manque de données était le plus flagrant. »

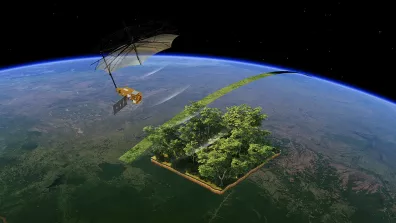

20 ans plus tard, on comprend la satisfaction de Thuy Le Toan, co-chercheuse principale de la mission, alors que Biomass est sur le point de décoller du Centre spatial guyanais. Ce satellite de l’agence spatiale européenne (ESA) embarque un radar fonctionnant en bande P, c’est-à-dire à basse fréquence (435 Mhz) et avec une grande longueur d’onde (70 cm). Une première ! À cette longueur d'onde, l'onde radar peut pénétrer les couverts forestiers jusqu'à 40 m de profondeur, et traverser le feuillage pour voir la biomasse logée dans les branches et les troncs.

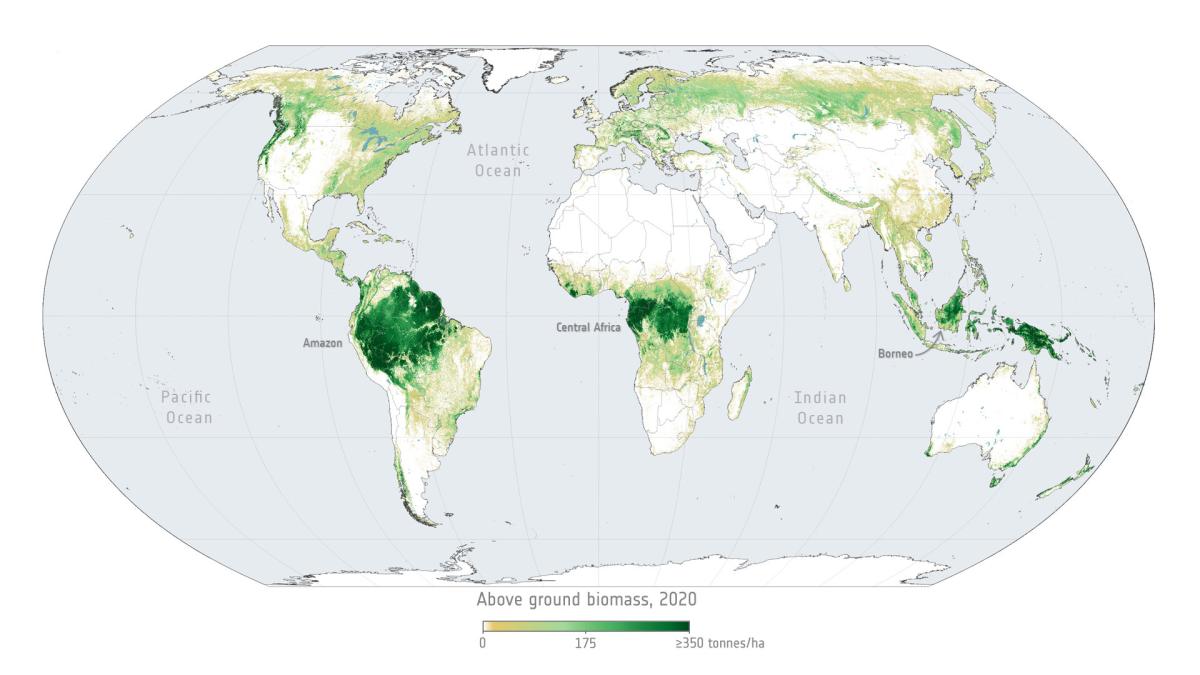

Ses données sont très attendues des scientifiques, conscients du rôle essentiel des forêts dans le cycle du carbone et la régulation du climat. « Biomass va faire baisser nos incertitudes sur la quantité et la répartition de la biomasse forestière, se réjouit Thuy Le Toan. Autrement dit, sur les stocks de carbone piégé dans les forêts, et leurs variations, causées par les activités humaines et le climat. »

Méthodes à l’épreuve

Assurément, Biomass est un satellite scientifique. « Dès ses débuts, explique Thierry Koleck, chef de projet Biomass au CNES, la mission a été guidée par les scientifiques, pour répondre à une problématique scientifique. Et il était évident pour le CNES de s’engager aux côtés des chercheurs français. »

Ainsi, en 2009, alors que la mission se construit – sur le papier –, les agences spatiales européenne et française, l'ESA et le CNES, financent une étude exploratoire baptisée TropiSAR. Il s’agissait de réaliser des mesures à l’aide d’un radar en bande P, depuis un avion scientifique français survolant la forêt guyanaise. « On voulait alors prouver qu’il était possible de déduire la biomasse des données d’un radar, se souvient Thuy Le Toan. On avait même dégradé le signal, pour simuler les perturbations que subirait un signal faisant l’aller-retour entre un satellite et le sol. »

Objectif réussi. Les résultats de cette campagne aéroportée, ajoutés à ceux récoltés au Gabon en 2015/2016, ont montré qu’il était possible de cartographier, en trois dimensions, la structure de la forêt. Et d’en déduire la biomasse et la hauteur des arbres.

Cette collaboration étroite entre les agences et les scientifiques n’a depuis cessé d’imprimer la mission, sa physionomie, sa structuration. À travers les travaux du MAG (Mission Advisory Group) par exemple, un groupe d’une douzaine d’experts issus de disciplines diverses, écologue ou spécialistes de la télédétection radar. Le MAG a notamment servi de relais entre les différentes équipes de recherche européennes (voir encadré) qui ont travaillé sur Biomass, et les agences spatiales. Leurs travaux ont permis d’affiner le cahier des charges de la mission.

Laurent Ferro-Famil, enseignant-chercheur à l’ISAE-SUPAERO et spécialiste du traitement de signal radar, dirige les recherches dans l’équipe Biomass au CESBIO (Centre d’études spatiales de la biosphère) : « Nous avons notamment conçu et prototypé des méthodologies spécifiques pour traiter les données. Nous avons réalisé des sortes de notices, utiles aux futurs usagers. »

Une communauté scientifique européenne

Le CESBIO (Centre d’études spatiales de la biosphère), dont fait partie Thuy Le Toan, est une unité mixte de recherches CNES, CNRS, IRD, INRAE et Université de Toulouse. Il est à l’initiative de la mission. Mais ce sont en tout une dizaine de laboratoires français qui sont impliqués dans Biomass. Sans compter des centres de recherche en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède ou encore aux États-Unis.

Autre exemple : l’expérimentation menée entre 2011 et 2015 dans les forêts de Guyane, puis du Ghana, et dont l’objectif était d’étudier la réflectivité de ces écosystèmes pour optimiser la mission.

« Nous avons installé des instruments au cœur de la forêt, tout en haut d’une tour de 50 m, détaille Thuy Le Toan. Ils ont mesuré presque en continu le signal radar en bande P réfléchi par la forêt. On a ainsi pu voir à quel moment de la journée ce signal était le moins perturbé, notamment par le mouvement du flux de sève dans les arbres. Et, ainsi, déterminer l’heure idéale pour le survol de ces forêts par le satellite. » Biomass les survolera ainsi à 6h du matin.

-

20 antennes ont été placées en haut d’une tour de 50 m, dans la forêt guyanaise, pour mesurer en continu la qualité du signal radar, variable selon la météo, les horaires... Cette étude, TropisCAT, a permis d’optimiser la mission satellite. © ESA/CNES/Arianspace/Optique vidéo du CSG – S. Martin, 2022 -

© ESA/CNES/Arianspace/Optique vidéo du CSG – S. Martin, 2022 -

© ESA/CNES/Arianspace/Optique vidéo du CSG – S. Martin, 2022

Inventaire forestier

« Biomass est une mission novatrice en ce sens qu’on utilise un radar, non pas pour faire de l’image, indique Thierry Koleck, mais pour extraire de son signal une donnée biophysique. » Ingénieurs et scientifiques ont donc planché pendant des années sur des algorithmes dit d’inversion, qui permettent de convertir le signal radar en données biophysiques… pertinentes. Un défi ! D’autant que le signal radar est impacté par des paramètres extérieurs comme l’ionosphère, l’humidité, le vent, la chute des arbres...

Il a donc fallu des données de terrain. Beaucoup de données. « Les forêts sont des systèmes complexes, très évolutifs et donc difficilement modélisables », justifie Thierry Koleck.

Et Laurent Ferro-Famil de compléter : « les deux grandeurs calculées par les algorithmes du satellite, la biomasse et la hauteur de la forêt (voir encadré), sont liées par des équations mathématiques. Mais leurs paramètres varient d’une forêt à une autre. Les données récoltées sur le terrain nous ont permis de prendre en compte ces variations dans nos algorithmes. »

Un satellite, plusieurs récoltes

Biomass a été conçu pour fournir des données – on parle de produits dans le jargon spatial – bien spécifiques. Quatre produits, décrits ci-dessous, pour une infinité d’applications !

- AGB (Above Ground Biomass) : la biomasse contenue dans les troncs et les branches, calculée en tonnes de carbone par hectare.

- La hauteur des forêts.

- Les perturbations des forêts. En effet, comme le satellite scanne les mêmes zones plusieurs fois de suite, il permet de suivre l’évolution des forêts et de détecter des incendies ou des déforestations par exemple.

- Un modèle numérique de terrain sous la végétation. Autrement dit, le relief, la topographie des sols, cachés sous les forêts.

Pour optimiser la qualité de ces données, et donc des cartes de biomasse que produira le satellite (ainsi que d’autres comme l’indo-américain NISAR), il s’est créé un réseau mondial baptisé GEO-TREES et auquel le CNES participe. Le but est de créer un véritable inventaire forestier, une banque de données mondiale et homogène, en encadrant les différentes études menées sur le terrain. Hauteur des arbres, diamètre des troncs, essence… Toutes les mesures doivent suivre le protocole défini par GEO-TREES, pour fournir des données comparables, d’où qu’elles proviennent.

« Il s’est construit une communauté scientifique solide autour de cette mission, se félicite Thierry Koleck. Dans le monde mais également en France. Et soutenir cette communauté est un rôle majeur du CNES. » En finançant des thèses ou des projets qui accompagnent la mission par exemple.

Le satellite Biomass a été conçu pour cartographier la biomasse des forêts. Mais d’autres utilisations sont très vite apparues. « Chaque mission spatiale a son lot de surprises, sourit Thuy Le Toan. De plus, nous parlons ici du tout premier satellite équipé d’un radar en bande P ! » Comprenez qu’il pourra aussi révéler ce qui se cache, par exemple, sous les glaces ou sous le sable, comme d’anciens cours d’eau dissimulés sous le désert du Sahara. Oui, assurément, Biomass va servir la science.

Pour aller plus loin

-

La mission en détail

Biomass dans notre bibliothèque de projets

-

En infographie

Ce que les satellites révèlent de nos forêts