Instruments

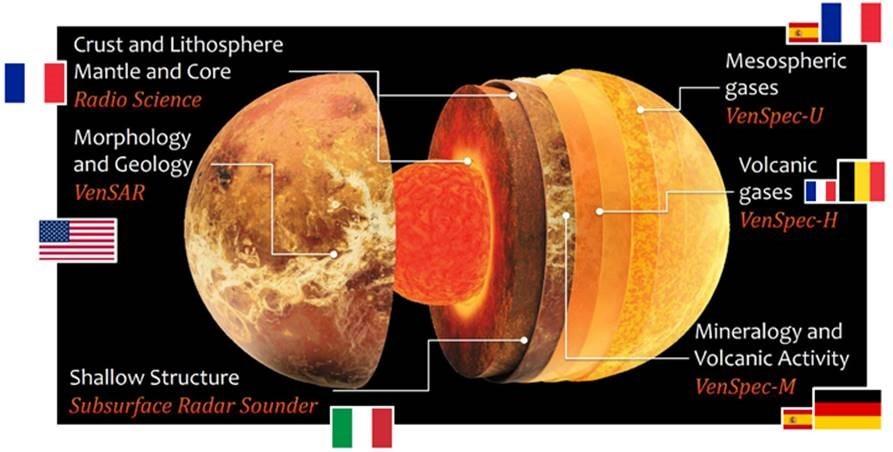

Pour atteindre ces objectifs, l’orbiteur embarquera une série d’instruments européens dont un sondeur pour révéler les couches souterraines et des spectromètres pour étudier l’atmosphère et la surface.

Les spectromètres surveilleront les gaz à l’état de traces dans l’atmosphère et analyseront la composition de la surface, à la recherche de tout changement qui pourrait être lié à des signes de volcanisme actif.

Un radar fourni par la NASA enverra des images et des cartes de la surface. En outre, une expérience de radioscience permettra de sonder la structure interne de la planète et son champ de gravité, ainsi que la structure et la composition de l’atmosphère.

Les instruments développés, opèreront ensemble afin de caractériser au mieux les différentes interfaces intérieur/surface/atmosphère et leurs interactions, fournissant ainsi une vue globale de la planète et de ses processus d’interaction.

Les 4 expériences scientifiques majeures à bord d’EnVision sont :

- VenSAR : un radar à double polarisation dans la bande S à 3,2 GHz qui fournira plusieurs techniques d'imagerie et de télémétrie à partir de l’orbite polaire.

VenSAR permettra de caractériser les processus qui ont façonné l'histoire géologique de Vénus, ainsi que l'activité volcanique, tectonique et sédimentaire actuelle. - SRS consiste en une antenne dipôle fixe fonctionnant dans la gamme 9 - 30 MHz.

SRS recherchera les matériaux sous la surface de divers terrains géologiques comme les cratères d'impact, les cratères enterrés, les plaines, les coulées de lave et les zones de déformation tectonique, afin d’étudier le sol de Vénus à différentes profondeur et à différentes échelles horizontales. - La Suite VenSpec (pour « Venus Spectroscopy Suite ») se compose de trois instruments distincts :

- VenSpec-M est un imageur dans le proche infrarouge (0,86-1,18 μm). Il fournira des données sur la composition et les types de roches.

- VenSpec-H est un spectromètre infrarouge qui effectuera des mesures atmosphériques à très haute résolution dans les régions 1,165-1,180 μm, 2,34-2,48 μm, 1,72-1,75 μm, et 1,37-1,39 μm.

- VenSpec-U est un spectro-imageur UV qui surveillera les espèces soufrées de l’atmosphère (principalement le monoxyde et le dioxyde de soufre) ainsi que le mystérieux absorbant UV dans les nuages supérieurs de Vénus côté jour.

70% de l’investissement français se fera sur l’instrument VenSpec U.

- Chef de projet CNES

Cette suite instrumentale permettra de rechercher les variations de températures de surface et de concentrations de gaz indicatifs d'éruptions volcaniques.

- Une expérience Radioscience (RSE) qui repose sur l’utilisation des canaux de télécommunication du satellite pour réaliser 2 axes de recherches :

- Analyse de la gravité :

Tout vaisseau spatial en orbite est sensible au champ de gravité planétaire. Ces perturbations gravitationnelles génèrent des perturbations infimes, mais mesurables, de la vitesse orbitale et de la position précise du vaisseau spatial. A partir de ces mesures, le champ de gravité d'une planète peut être déterminé, ce qui donne des indications sur la structure lithosphérique et crustale, permettant ici de mieux comprendre l'évolution géologique de Vénus et de sonder sa structure interne profonde (taille et état du noyau). - Réalisation de radio-occultation :

L’objectif est de sonder l'atmosphère et l'ionosphère de Vénus lors des occultations qui se produisent pendant les liaisons de communication. Lorsque le vaisseau spatial commence à être occulté (ou après, dès qu’il réapparaît), le signal porteur du vaisseau spatial sonde les couches de l'atmosphère de la planète, provoquant des changements dans la fréquence et l'amplitude des ondes porteuses. On en déduit des informations sur l'atmosphère (densité, température et pression) et son absorption permet également d'estimer la teneur atmosphérique en acide sulfurique.

- Analyse de la gravité :

Le saviez-vous ?

Pour économiser les ergols qu’on utilise généralement pour se mettre en orbite autour d’une planète, le satellite utilisera la technique de l’aérofreinage, c’est-à-dire qu’elle plongera de multiple fois dans la haute atmosphère de Vénus et utilisera le frottement généré pour circulariser son orbite sans dépenser de carburant.