Avec dix à quinze mille nouveaux habitants chaque année, Toulouse connaît une croissance démographique soutenue. À l’instar d’autres grandes métropoles françaises comme Lyon ou Bordeaux, la ville s’engage dans une véritable transformation urbaine pour relever ce défi. Écoquartiers, requalification de friches urbaines, intégration à un réseau européen, verdissement de la métropole : autant d’axes structurants qui façonnent ce projet.

Entre renouvellement, rénovation et véritable révolution, Toulouse repense et réorganise son aménagement urbain à différentes échelles, avec de nouvelles ambitions. L’objectif : répondre aux enjeux de la transition écologique et renforcer son positionnement dans la hiérarchie métropolitaine européenne, voire mondiale, en s’appuyant sur son pôle de compétitivité aérospatial.

Midi Pyrénées. Toulouse, une métropole en pleine révolution urbaine, entre transition locale et affirmation continentale

-

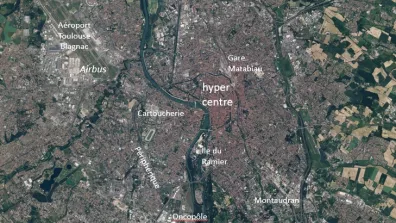

© Pléiades Neo - Airbus DS - 2022 -

Répères géogaphiques © Pleiades - CNES - 2022 -

Repères géographiques © Pleaides Neo - Airbus DS - 2022

Toulouse : les mutations urbaines d’une métropole

Des mutations urbaines, reflet des recompositions successives de la métropole

Toulouse : une ville historiquement tournée vers l'aéronautique et les services

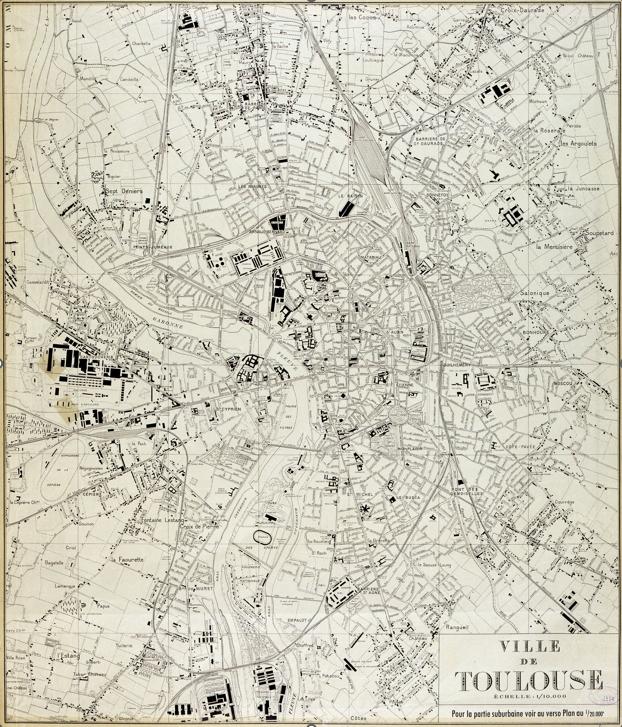

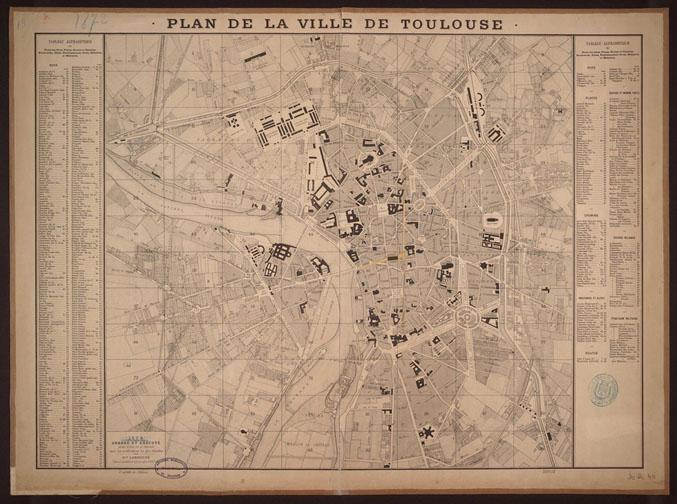

Le lent processus d'urbanisation de Toulouse peut encore se lire sur l'image satellite principale. Au centre de l'image, le centre historique, hérité du plan médiéval, persiste encore à l'époque moderne, comme on peut le voir sur le plan de 1777. Toulouse s'étend déjà sur les deux rives de la Garonne. Les limites de la ville, fixées par des remparts apparaissent clairement, même si deux faubourgs sont déjà mentionnés (Saint-Etienne et Matabiau). Celles-ci n'évoluent guère avant le XVIIème siècle. Le canal du Midi, qui traverse l'image selon un axe Nord-Sud, est inauguré en 1681 et constitue avec la Garonne, un autre repère majeur de la ville. L'extension de Toulouse se fait, à compter du XVIIIème siècle, à partir de deux centres que sont la Patte d'Oie au sud de la ville et le Grand Rond à l'est ; comme le montre le plan de 1777. Les grands axes qui rayonnent à partir de ces centres se lisent encore bien sur l'image satellite aujourd'hui.

Au XIXeme siècle Toulouse est relativement préservée de forte urbanisation qui marque les autres grandes villes à cette époque. C'est toutefois une période de croissance urbaine avec la naissance et le développement de nombreux faubourgs. Ils sont pour la plupart conçus sur un même modèle avec un bâti bas, linéaire, le long d'axes étroits. Ainsi, le plan de 1878 fait figurer le faubourg Saint Cyprien, le faubourg Bonnefoy ou encore le faubourg des Minimes. Sous le Second Empire, sur le modèle haussmannien, deux nouvelles artères perpendiculaires restructurent la ville. Bien visibles sur l'image, la rue Alsace Lorraine et la rue de Metz se croisent au niveau de la place Esquirol.

Avec l'arrivée du chemin de fer en 1857, un an après l'inauguration de la gare, les quartiers Marengo et Bonnefoy au nord de cette infrastructure, vont se développer, comme on peut nettement le constater sur le plan de 1878. A l'ouest, on distingue encore peu de bâtiments au-delà du quartier Saint Cyprien et de Patte d'Oie, tandis qu'au sud, l'île du Ramier reste inoccupée. Il faut attendre la fin du XIXe, pour que l'emprise urbaine s'étende progressivement au-delà du Canal.

Dans la première partie du XXeme siècle, la ville se développe fortement. Les usines d'aviation et le champ d'aviation s'installent dans le quartier de Montaudran, au sud-est de la ville, à partir de 1917. Sur l'île du Ramier, des poudreries s'installent. C'est dans les années 1950, que la fonction de l'île va changer avec l'édification du stadium, visible sur le plan de 1950.

La construction du quartier du Mirail, au sud-ouest de la ville, constitue un des plus grands projets urbains de la deuxième moitié du XXème. Le concours, lancé en 1961, est remporté par le cabinet Candilis-Josic-Woods. Élève de Le Corbusier et maître d'œuvre de La Cité Radieuse à Marseille, George Candilis promeut un urbanisme inspiré de la Charte d'Athènes et propose en ce sens un vaste projet urbain, moderniste et ambitieux.

L'objectif annoncé, une ville nouvelle pour faire face à l'augmentation de la population de Toulouse, s'articule autour du développement de trois quartiers : Bellefontaine, Reynerie et Mirail-Université. L'inauguration a lieu en 1967 mais les livraisons continuent jusqu'en 1972. La progressivité de l'aménagement est liée à la volonté de Candilis de préserver la topographie du territoire et de proposer une urbanité inspirée des thèses modernistes. Pour rompre avec la monotonie rectiligne des grands ensembles, il engage une architecture originale, centrée sur les "tripodes", immeubles sans vis-à-vis ouvrants sur une lumière traversante et des espaces partagés. Les unités d'habitations, reliées par des coursives, étagées par des dalles et protégées des nuisances par des circulations séparées, doivent produire une sociabilité verticalisée et fonctionner comme un village.

Prospective urbaine : Toulouse, une métropole en transition

Le Mirail n'échappe pas à la crise que traversent les quartiers périphériques des métropoles françaises dans les années 1980. Déserté par les classes moyennes et plusieurs fois réaménagé, il est aujourd'hui au cœur de la politique de la ville et des programmes de l'ANRU. Entre reformulation d'un urbanisme marginalisé par les évolutions d'une métropole en développement et préservation d'un patrimoine architectural qui constitue un important témoignage, c'est une dialectique complexe qui se joue dans cet espace et permet de saisir les grandes questions qui traversent l'aire urbaine toulousaine.

Le début du XXIème siècle est marqué par de nouveaux aménagements urbains, dont certains ont été lancés suite à des événements conjoncturels tels que l'explosion de l'usine d'AZF, le 21 septembre 2001. La catastrophe marque Toulouse de son empreinte et contribue à l'émergence de projets dans le sud de la ville (zoom 2), invitant à repenser l'identité de la ville et ses mobilités. Dans le même temps, la construction des deux lignes de métro selon des axes nord-sud et est-ouest participe au développement voire à la naissance de certains quartiers. Ainsi, le quartier Borderouge au nord de la ville, espace des maraîchers, n'est composé que de champs jusqu'aux années 2000. Il s'est profondément transformé avec l'arrivée du métro en 2007 qui a entraîné un programme de construction important. Enfin, Toulouse intra-muros entame, au début du XXIème siècle, de grandes opérations de restructuration, impactent à la fois la ville dans son ensemble et la requalification de certains quartiers (zooms 1 à 5).

Toulouse : une "ville chantier"

Toulouse comptait 493 500 habitants au 1er janvier 2019, la plaçant comme la quatrième plus grande ville de France, se rapprochant de Lyon (523 000), derrière Marseille (870 700) et Paris (2 165 400). La population a progressé de plus de 4 900 habitants par an depuis 2008 (+1,2 %), faisant d’elle la commune de France gagnant le plus d’habitants.

Ce dynamisme démographique singulier s'explique, d'une part, par le rayonnement du territoire en termes d’attractivité résidentielle, auprès des jeunes adultes notamment. D'autre part, sa croissance dynamique est également liée à une forte natalité de sa population (77 % de la croissance expliquée par le solde naturel). Face à ces enjeux démographiques, la ville de Toulouse s'est engagée dans plusieurs projets d'urbanisme d'ampleur, témoins de nouvelles ambitions, à plusieurs échelles.

D'une part, aménager des écoquartiers comme ceux de la Cartoucherie (zoom 3), de Toulouse Aerospace (zoom 4) répond à une volonté des élus locaux de créer des quartiers exemplaires en termes de durabilité, de mixité sociale et fonctionnelle. D'autre part, Toulouse, ville traditionnellement assez basse, s'est engagée dans une démarche de verticalisation, afin d'absorber l'afflux de nouveaux habitants et éviter un étalement urbain déjà important. Cette verticalisation est portée par quelques projets architecturaux emblématiques comme l'immeuble Openview de Montaudran ou le bâtiment sky-line de Borderouge, sans parler du projet de la tour Occitanie (zoom 1). Par ailleurs, l'ambition de la municipalité est de profiter d'espaces libérés pour végétaliser davantage, dans une ville pourtant dense du fait de sa faible extension pendant longtemps.

Il convient, enfin, de replacer ces logiques dans un aménagement de la métropole à différentes échelles. Locale avec la mise en place d'un projet global d'aménagement confié à de grands architectes. Métropolitaine, avec une agglomération qui ne cesse de s'étendre. Nationale, dans une métropole éloignée de Paris et des grands centres avec le projet de TGV et de pôle de compétitivité.

Cependant, cette densification urbaine touche l'ensemble de l'agglomération, au détriment parfois d'un patrimoine architectural alors détruit. Les Toulousaines, maisons typiques, en briques, souvent en rez-de-chaussée avec deux fenêtres et un couloir central, sont nées au XIXe siècle, dans les faubourgs, avant tout pour loger les ouvriers. Elles disposent également d'éléments architecturaux caractéristiques comme la présence d'ouvertures, pour aérer le grenier au-dessous de la maison. Elles se sont développées dans le faubourg des Minimes et ensuite le quartier des Ponts-Jumeaux, suivant l'implantation des industries comme la raffinerie du sud-ouest construite en 1920. Elles suivent le développement urbain de la ville et sont bien représentées dans le quartier Saint-Michel, du Busca ou les quartiers de maraîchers (Borderouge, Trois Cocus...).

Du fait de la pression démographique, et de l'absence relative de foncier, de nombreuses Toulousaines ont été détruites, pour des programmes immobiliers avec des immeubles de cinq à six étages, provoquant un phénomène de mitage urbain. Souvent les propriétaires des dernières maisons, coincées entre deux immeubles, vendent à leur tour. Des associations de sauvegarde de ces maisons se sont mises en place, pour essayer de préserver ce patrimoine toulousain. La mairie de Toulouse dans le PLUIH (Plan local d'urbanisme Intercommunal valant PLH) a classé près de 3400 Toulousaines, dont environ 130 marquées comme exceptionnelles.

Ces grands projets urbains entrainent une requalification en profondeur de nombreux espaces constitutifs de l'identité urbaine de la ville. A l'instar des autres métropoles françaises, Toulouse s'inscrit vers de nouvelles dynamiques de transition, pour projeter l'image d'une métropole verte.

Prospective urbaine : Toulouse, une métropole en transition, de la ville rose à la ville verte.

Comme Paris, Rouen ou Rennes, Toulouse explore l'idée d'établir une ceinture verte sur son territoire métropolitain. Plusieurs projets, soutenus par différents acteurs, sont en cours de réflexion et de réalisation, avec des objectifs allant du contrôle de l'étalement urbain, en passant par l'autosuffisance alimentaire, et un meilleur cadre de vie. Cinq projets de grands parcs ont été lancés afin d'offrir un accès privilégié à la nature aux habitants.

Le plus ambitieux est celui du Grand Parc Garonne, initié depuis 2015, et qui s'étend sur 32 kilomètres de linéaire fluvial. Sur 3 000 hectares, il ambitionne de faire de la Garonne une artère de la métropole. La reconversion de l’île du Ramier constitue le point clé de cet aménagement devenant un véritable poumon vert (zoom 5). Quatre autres parcs urbains complètent cette coupure verte comme le Grand parc Canal, une coulée verte sur 30 kilomètres, organisé autour du canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi à l'ouest de Toulouse, le Grand parc du Touch, un corridor boisé, reliant le lac et le golf de la Ramée avec la future station de métro Jean-Maga (3e ligne), en bord de Garonne. Au sud de l'agglomération, le Grand parc Magelle sera composé d'un chapelet de jardins et de parcs, afin favoriser le renouvellement urbain des quartiers populaires du sud toulousain. Enfin, l'est de Toulouse sera ceinturé par le Grand parc de l'Hers.

Outre les acteurs publics, des acteurs privés participent à cette réflexion sur l'aménagement d'une trame verte autour de Toulouse. Par exemple, l'association le 100e Singe envisage l'installation d'un archipel de fermes agricoles avec l'implantation d'une centaine de maraîchers et de plus de 150 hectares préservés d'ici 2030. Un premier maillon est actuellement testé sur la commune de Ramonvile-Saint-Agne, avec l'installation sur 7 hectares d'une première ferme pilote.

Dans le cadre du plan 100 000 arbres, la végétalisation du centre-ville et des nouveaux quartiers, comme le quartier Toulouse Aerospace (zoom 4), est également en cours. Par exemple, la rue Pierre-Paul Riquet, en plein coeur de Toulouse, est actuellement réaménagée pour être végétalisée. C’est l’une des plus longues rues de Toulouse. L'objectif des élus est de réduire l’effet d’îlot de chaleur, ressenti en été, en plantant des arbres, dans chaque quartier de la ville. Près de 80 sites ont été ainsi définis pour être végétalisés d'ici 2026.

Vers une transition énergétique ? Toulouse et l'énergie verte.

Avec le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté en 2019, la métropole toulousaine s'engage aussi dans une transition énergétique en misant sur le développement de productions et de consommations d’énergies renouvelables locales. Trois objectifs principaux sont ambitionnés à savoir une réduction de 20 % des consommations énergétiques et de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'une part fixée à 32 % d'énergies renouvelables.

Toulouse mise tout d'abord sur l'énergie solaire et prévoit une augmentation de plus de 139% de la filière photovoltaïque entre 2017 et 2035, en développant des projets à grande échelle et en équipant les particuliers en résidentiel. Plusieurs sites ont été aménagés pour répondre à ces objectifs. La plaine de l'Oncopole, sur une partie de l'ancien site de l'usine AZF (zoom 2), est la plus grande centrale photovoltaïque française en milieu urbain, dotée de 35 000 panneaux. Le parc des expositions MEETT accueille aussi, sur son parking Nord, 3 hectares de panneaux photovoltaïques. Entre 2014 et 2019 ont été également installés 1 000 panneaux photovoltaïques sur le terrain de l'usine d'eau de Pech David, auxquels s'ajoutent les 6 000 panneaux du site du Grand marché de Toulouse. Toulouse investit aussi dans le procédé de méthanisation pour traiter ses déchets, depuis 2021, et vers l'énergie hydrogène avec la création d'une station sur le site de Langlade. L'objectif est d'équiper une grande partie de la flotte de bus intra-métropolitains.

Dans les nouveaux quartiers en cours d'aménagement, c'est tout le système de chauffage collectif des bâtiments qui est repensé. Par exemple, dans le quartier Toulouse Aerospace (zoom 4), la majorité des bureaux du Campus d'Innovation sont chauffés à partir de la chaleur produite par les supercalculateurs de Méteo France. Un système innovant a été également mis au point dans le quartier de la Cartoucherie (zoom 3). Près de 50 000 habitations de l’écoquartier de la Cartoucherie sont chauffées grâce à la combustion de déchets ménagers de la nouvelle tour aéroréfrigérante installée au Mirail.

Toulouse, une métropole compacte aux mobilités durables ?

Repenser l'urbanisation de Toulouse en termes de ville compacte permet également d'inscrire la métropole dans les grands objectifs de cette transition environnementale et énergétique. En effet, d’ici 2035, Toulouse projette d’accueillir 90 000 habitants supplémentaires et comptabilisera plus de 2 millions d’habitants sur son territoire métropolitain.

Face à ce défi démographique, les élus de la Métropole ont présenté en mars 2023 un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Il s’agit d’un document d’urbanisme qui trace les principales orientations de la métropole toulousaine de demain, en matière d’aménagement du territoire. Celui-ci s’inscrit, plus globalement, dans le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI-H) qui n’entrera en vigueur qu’en 2025 et concernera l’ensemble des 37 communes composant la métropole toulousaine.

Pour offrir un cadre de vie vivable et viable à l’arrivée de cette population supplémentaire, la Métropole envisage de construire 72 000 nouveaux logements mais aussi tous les équipements et infrastructures liés à l’accueil et aux besoins des 51 000 emplois induits. Toutefois, les espaces déjà urbanisés, les friches et espaces libres ne pourront accueillir qu’entre 60 000 à 65 000 logements et 45 000 à 47 000 emplois théoriques. Le PLUI-H prévoit ainsi d’urbaniser 550 hectares du territoire métropolitain. Cette extension devra néanmoins respecter les réglementations fixées par la loi Climat et résilience, votée en 2021, protégeant les espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). L’orientation de la municipalité est donc de densifier la métropole limitant l’étalement urbain, afin de préserver les ENAF.

Il s’agit également de favoriser une mobilité durable en privilégiant les courtes distances dans cette ville compacte de demain. En effet, Toulouse connaît une forte congestion sur son réseau routier principal en période de pointe, qui s’étend de plus en plus sur le réseau secondaire.

Un schéma directeur vélo prévoit de développer la part modale du vélo à 5 % en 2030 et à 8, ou même 10 % en 2040. 53 millions d’euros seront investis pour aménager 14 lignes dédiées aux cyclistes en continu via 370 km de pistes cyclables nouvelles. La pratique du covoiturage pour les déplacements domicile-travail sera également valorisée avec le doublement des places et le passage à une cinquantaine d'aires de covoiturage. D’autres mesures visant à ralentir l’apparition des bouchons et améliorer la qualité de l’air sont projetées comme la réduction de la vitesse limite autorisée sur certaines voies rapides de l’agglomération, passant de 110 km/h à 90 km/h, ou encore un nouveau pont, au nord de Toulouse, pour améliorer le franchissement de la Garonne. La vitesse est également passée à 30km/h dans Toulouse intra-muros depuis le 1er janvier 2024.

Une liaison multimodale, dans la partie ouest de l’agglomération, autour de la zone aéroportuaire de Blagnac, est en cours afin de fluidifier le trafic à la fois dans ce principal bassin d’emploi, et dans cette zone pavillonnaire importante.

La construction d'une troisième ligne de métro est annoncée dès 2015, pour une mise en service à partir de 2025. Cependant, en raison de la pandémie de Covid, son ouverture a été repoussée à 2028. Elle a pour ambition de favoriser l'intermodalité avec cinq stations connectées à des stations de tramway et cinq autres à des gares TER. La mise en place d'un téléphérique urbain s'inscrit également dans ces logiques de développement des transports collectifs (zoom 2), à l'image d'autres villes comme Grenoble ou Brest.

Certaines mesures, qui ne sont pas propres à la métropole font cependant débat, comme la Zone à faible émission (Z.F.E du sud de la Rocade), qui est accusée d'exclure les populations ne pouvant s'acheter des véhicules récents, tout comme la gentrification qui risque de toucher certains quartiers après leur requalification.

Zooms d'étude

L'emprise de la gare Matabiau et de ses voies, est parfaitement visible au nord du centre-ville, le long du Canal du Midi. Quartier populaire, il fait l'objet d'une profonde requalification, qui modifie même l'organisation de la ville et sa place dans le réseau ferré français.

Ce projet s'inscrit à la fois dans la transformation des quartiers de gare à l'instar de ce qui s'est fait à Lyon ou Bordeaux. A l'échelle de Toulouse, il vise à une extension du centre-ville en développant la connexion avec l'hyper-centre. Il vise à développer un centre des affaires, à l'image de la Défense. Avec la mise en place de la ligne LGV, il souhaite également donner une meilleure image de la ville à l'arrivée.

A ce titre, plusieurs grands projets de requalification urbaine sont d'ores et déjà achevés ou en cours.

- Les Ramblas sur les allées Jean Jaurès ont été inaugurées en décembre 2019. Elles proposent une promenade centrale longue de 565 mètres et large de 17 mètres, végétalisée, avec des pistes cyclables. Pensées par Joan Busquets, l’architecte urbaniste catalan, sur le modèle des Ramblas de Barcelone, elles s'insèrent dans un plan plus important de réorganisation du centre de Toulouse.

- La nouvelle gare Matabiau, appelée projet NeÔmatabiau, a été inaugurée en septembre 2023 après deux ans et demi de travaux. Elle permet de tripler le nombre de voyageurs quotidiens en passant de 50 000 à 150 000. Cette hausse de capacité doit correspondre à trois événements concomitants en 2028, l'achèvement de la nouvelle ligne de métro, la mise en place de systèmes express régionaux métropolitains et enfin l'arrivée de la ligne à grande vitesse.

A l'échelle locale, elle se veut intermodale avec une vélo-station abritée et gardée de 1 000 places sur le parvis.

Elle s'efforce par ailleurs de mettre en valeur le patrimoine de cette gare bâtie en 1856. - Grand Matabiau Quais d’Oc est un vaste projet sur les 40 ha concernés. C'est un projet de mobilité avec l'ouverture de la 3eme ligne de métro (stations Raisin à proximité de la gare qui vient doubler celle de Marengo SNCF). Il comprend également la construction de 3000 logements dont 40% de logements sociaux.

Il implique également une végétalisation avec la plantation de 700 arbres à l'échelle du quartier et un nouveau parc, le parc raisin. - La Tour Occitanie sera l'immeuble emblématique du futur quartier d'affaires que la métropole aménage autour de la gare, en prévision de l'arrivée de la LGV, qui devrait à terme mettre Toulouse à 3 h 10 de Paris. Ce bâtiment de 153 mètres de haut sera le premier gratte-ciel de Toulouse, bâti sur les 2000 m² de l'ancien site de tri postal. Le projet a été conçu par l'architecte Daniel Libeskind, auteur du plan directeur du nouveau World Trade Center. Les façades, sous la forme d'une spirale de rubans, alterneront verre et jardins suspendus. Il devrait comprendre 100 à 120 logements haut de gamme sur 10 000 m2 au total, un hôtel Hilton sur 6000 m² et des commerces, dont un restaurant panoramique haut de gamme.

Cet aménagement reste toutefois contesté par de nombreux habitants et a fait l'objet de plusieurs recours. La livraison devait être initialement prévue en 2022, mais l'examen des recours contre le permis de construire devrait durer jusqu'en 2024. L'inflation risquant par ailleurs de renchérir les plans initiaux, ce projet demeure encore incertain.

Ce projet Grand Matabiau reformule les faubourgs en même temps qu'il connecte la métropole à l'espace national. Les échelles se croisent, s'imbriquent, et témoignent du rayonnement de la ville. Entre gentrification dénoncée, préservation du patrimoine et "effet chantier", les problématiques se mêlent et sont visibles dans les transformations successives du Faubourg Bonnefoy.

Le 21 septembre 2001, Toulouse a subi une importante catastrophe industrielle suite à l'explosion d'une partie de l'usine AZF. Ce territoire, souvent qualifié de plateau chimique, est entièrement dévasté et marque "un point de bascule territoriale " (Karim Lahiani) pour Toulouse. En effet, avec plus de 2 000 blessés, un tiers du parc de logements détruit et des dégâts matériels imposants, chiffrés à plus de deux milliards d’euros, plusieurs acteurs, pendant les décennies qui suivent, tentent de repenser l'aménagement de ce site. Pour les acteurs institutionnels, il s'agit de renverser cette image de " paysage post traumatique" (Karim Lahiani) et de gommer toutes références à l'ancien plateau chimique, afin de le valoriser et d'oublier la catastrophe. Ces orientations se heurtent toutefois aux salariés d’AZF et à la direction de l’entreprise, favorables au maintien de l’usine et de l'activité industrielle. Cependant, l'année 2002 s'inscrit dans un contexte d'élections présidentielles et la campagne de Jacques Chirac s'affiche, pour partie, autour de la thématique de la santé, avec comme fer de lance la lutte contre le cancer. Le maire de Toulouse de l'époque est Philippe Doute-Blazy, médecin de profession. Il propose ainsi l'implantation d'un "Cancéropôle" sur le site. Sensible aux politiques de santé, il souhaite "soigner" Toulouse à la fois physiquement et moralement de la catastrophe subie deux ans auparavant. Ses projets d'aménagement sont facilités par la présence du laboratoire Sanofi, non loin de l'ancienne usine. Après une campagne de dépollution entre 2006 et 2010, les premières implantations sont installées rapidement, sur la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) et parmi elles, des centres de recherche privés et l’Institut universitaire du cancer. Selon le projet de l’architecte Jean-Paul Viguier, un campus arboré de 220 ha, est destiné à accueillir laboratoires publics et privés, centres de recherches, une clinique du cancer et des équipements tertiaires et hôteliers pour un investissement d’environ 1 milliard d’euros.

Cependant, avec l'arrivée en 2008 du nouveau maire de Toulouse, issu du Parti socialiste, Pierre Cohen, la question mémorielle du site ressurgit entre les familles des victimes civiles et les familles des salariés disparus, où chacune souhaite un mémorial distinct sur le site. Parallèlement, en 2009, débute le procès de la catastrophe d'AZF. Les projets d'aménagement sont alors stoppés. Finalement, un mémorial unique est érigé et les préoccupations mémorielles sont progressivement remplacées par des préoccupations écologiques. Le site, devenu l'Oncopole, se dote d'une ferme solaire géante, installée sur les prairies dépolluées. Implantée sur une surface de 19 ha et développant une capacité de production de 15 Mwc (Mégawatt-crête), elle est la plus grande centrale photovoltaïque de France en milieu urbain, capable de répondre à la consommation électrique de 19 000 habitants.

Les mobilités sont également repensées et, en 2011, le projet d'un téléphérique urbain émerge. Cette infrastructure permet de franchir les obstacles naturels et infrastructures présents au sud de Toulouse, tout en préservant les paysages et une zone protégée classée Natura 2000. Ouvert en 2022, avec un financement à hauteur de 93 millions d'euros, Téléo est le plus long téléphérique de France. D'une longueur de trois kilomètres, il relie l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier via l’Hôpital de Rangueil en seulement dix minutes, s'élevant jusqu'à 70 mètres d'altitude.

Le quartier de la Cartoucherie situé à l'ouest de Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien, à proximité du Zénith, est parfaitement identifiable sur l'image satellite. On peut ainsi bien mesurer l'ampleur du projet, d'une superficie d'une trentaine d'hectares. Le nom fait référence aux usines de cartouches qui se développent pendant la Première puis la Seconde Guerre mondiale et regroupent jusqu'à 15 000 employés. Celles-ci sont implantées sur une caserne d'artillerie. Le site est repris par GIAT industries dans les années 90 avant de définitivement fermer en 2005. Les bâtiments sont détruits en 2010 et la ville de Toulouse lance la dépollution du site avec près de 50 000 obus enlevés.

La première tranche de bâtiments est commercialisée en 2012 et les premiers habitants arrivent en 2015. Aujourd'hui, le quartier accueille 2800 habitants, et ambitionne d'atteindre les 6400 habitants, à l'issue de la construction de l'ensemble des logements.

Bâtiment structurant du projet, les anciennes halles ont été conservées. D'une longueur de 190 mètres, c'est le seul bâtiment de l'ancien site a avoir été conservé.

Inauguré en septembre 2023, le projet de rénovation se pense comme un tiers-lieu avec des espaces de restaurations sur 3000m² (stands de street-food, bars...), des espaces sportifs (mur d'escalade, école de breakdance, espace de fitness...). Les halles regroupent également une librairie, une école de cuisine… Une salle de spectacles de 800 places doit ouvrir au Printemps 2024 ainsi qu'un cinéma de quatre salles.

Se voulant éco-quartier, le projet accueille une tour baptisée « Wood’Art – La Canopée » constituée à 76% de bois, haute de 34 mètres sur 10 étages. Elle abrite un hôtel de 100 places, 95 logements à prix libres et 42 logements sociaux.

Le quartier est desservi par le tramway et des silos à voiture sont prévus pour le stationnement. Certains habitants regrettent toutefois le développement par paliers du projet, occasionnant un manque de services et le stationnement parfois anarchique dans le quartier.

Le quartier de Montaudran est historiquement connu pour l'aviation civile. En effet, dès 1917, l'aérodrome de Montaudran s'est érigé en lieu stratégique pour l'industrie aérienne, en grande partie grâce à la société Latécoère, fondée par Pierre-Georges Latécoère. Cette dernière a joué un rôle fondamental dans l'essor aéronautique du quartier, notamment en lançant, dans les années 1920, les premières lignes aériennes postales vers l'Amérique du Sud, et en étant le point de départ de figures légendaires de l'aviation telles que Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport fut occupé par les forces allemandes avant d'être libéré par les Alliés. Le quartier a ensuite connu une expansion urbaine notable, marquée par la construction de logements, d'écoles et d'autres infrastructures.

C'est sur le site de l'ancien aérodrome que, depuis 2012, a été lancé un vaste projet. Initié par l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), ce vaste chantier, s'étalant sur 56 ha, sera terminé en 2030. Il vise à transformer la partie sud-est de Toulouse en un territoire de l'innovation "Toulouse Aerospace", et à l'inscrire dans la dynamique du pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley.

L'accessibilité et la multimodalité du site constituent le point phare de ce nouveau quartier. Situé à seulement 25 minutes de l’aéroport international Toulouse-Blagnac, il est desservi par la gare TER de Montaudran, les deux rocades (Est-Ouest) et trois échangeurs, quatre lignes de bus dont une qui relie le site directement au terminus de la ligne B du métro. En 2028, il sera desservi par deux stations de métro de la troisième ligne de métro, et sera connecté à la gare SNCF Matabiau. Les modes de déplacement doux y sont également privilégiés avec l'aménagement de 5,5 km de pistes cyclables et d’itinéraires piétons à terme dans le quartier.

En plus de son emplacement à proximité immédiate du centre historique toulousain et de son accessibilité, la multifonctionnalité de Toulouse Aerospace constitue son principal atout. En effet, le quartier se structure autour de cinq pôles : le Campus d’Innovation, le forum, le parc sportif, la place centrale et la Piste des Géants.

Dans la partie sud, le Campus d'Innovation est le pôle dédié à la recherche et l'innovation. Sa proximité avec le parc d’activités Labège Innopole et celle du pôle scientifique de Toulouse où sont installés de grandes écoles et autres services nationaux (ENAC, INSA, CNRS, ONERA…), en font un territoire stratégique pour les acteurs des filières Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués. Premier immeuble bâti dans la ZAC, en 2013, l’Espace Clément Ader associe laboratoires et plates-formes techniques de recherche et d’expérimentation dont les supercalculateurs de Météo France. Mais, c'est avec l'inauguration en 2018 du bâtiment B612 que le quartier s'affiche comme un véritable centre d'innovations. Avec son nom directement tiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, le B612 se veut être le haut-lieu de Toulouse Aerospace.

Le forum et le parc sportif constituent un espace de transition entre le pôle d'innovation et les espaces de vie. La résidence universitaire Kley Toulouse abrite 485 logements. Conçu comme un lieu de rencontre, le site accueille également près de 1 000 m2 d'espaces communs et 2 000 m2 de commerces (garderie, salle de sport, restaurants...). Le parc sportif représente 3,9 hectares d’espaces paysagers et 15 000 m² d’équipements. Il se compose de deux terrains (foot et rugby), d'un gymnase polyvalent, d'un club house ainsi qu'un centre de loisirs.

La place centrale se caractérise elle par une mixité fonctionnelle. C'est un ensemble immobilier avec des logements, des commerces, des restaurants, un cinéma UGC de 7 salles, un hôtel et des bureaux. L'objectif de la place centrale est de créer un cœur de quartier, avec une vue à 360° sur l’ensemble des bâtiments situés aux alentours. L'Openview, une tour de 17 étages, haute de 50 mètres, symbolise cet enjeu de mixité fonctionnelle et sociale. Chaque niveau propose, en effet, des typologies différentes: des logements (pour étudiants et foyers), des bureaux et des commerces. Le dernier étage, un espace à ciel ouvert, propose de grandes plages de détentes, de rencontres et de jeux, autour d’un bassin privé avec vue sur le grand paysage.

Au nord, la Piste des Géants s'affirme comme le pôle culturel et patrimonial de Toulouse Aerospace. Cette ancienne piste d'envol, longue de 1,8 kilomètres, constitue la colonne vertébrale du quartier. Pensée comme une armature urbaine, elle est structurée par trois espaces différents et complémentaires. En premier lieu, les Jardins de La Ligne bordent la Piste des Géants. Composée de nombreuses essences végétales, cette véritable barrière verte et paysagère de deux hectares, évoque les divers paysages rencontrés par les pilotes des Lignes Aériennes Latécoère et de L’Aéropostale. La végétalisation du quartier est un élément clé du développement de Toulouse Aerospace. 481 arbres ont été plantés dans les Jardins de la Ligne. L’objectif est de planter 3 500 arbres sur l’ensemble du quartier, d'ici les prochaines années.

L'Envol des Pionniers a, quant à lui, une vocation patrimoniale et identitaire. Installé dans les bâtiments historiques de l’Aéropostale puis d'Air France, il retrace l’histoire aéronautique de Toulouse.

A proximité, la Halle des Machines, grande halle contemporaine de 6 000 m2, dessinée par l’architecte Patrick Arotcharen, a ouvert ses portes en 2018. Elle accueille de nombreux événements culturels tels que des spectacles, des concerts, des rencontres artistiques. A l'instar des machines de l'île, à Nantes, elle abrite l’écurie des machines de spectacle de rue, conçues et fabriquées par François Delaroziere et la Compagnie La Machine.

Le quartier attire une population hétérogène, allant des familles aux étudiants et professionnels, attirés par la proximité des centres éducatifs (écoles, collèges, lycées, faculté Paul Sabatier et grandes écoles comme Isae-SupAero, l’ENAC…) et des zones d'emploi. Montaudran se distingue par sa diversité sociale et culturelle, reflétant l'évolution démographique globale de Toulouse.

Néanmoins, aujourd'hui, le quartier n'apporte pas toutes les retombées économiques attendues, notamment pour les commerçants installés sur la Piste des Géants. Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette lente attractivité.

Tout d'abord, le désengagement de l'enseigne Intermarché quant à l'implantation d'un hypermarché, dans le quartier, inquiète les professionnels des commerces riverains. Initialement, le supermarché devait s’installer à proximité du cinéma, dans un local de 3 000 m2. Cet aménagement devait permettre d'attirer une population croissante de clients, pour laquelle le parking Q-Park a été réalisé afin d'offrir d'importantes places de stationnement, sur trois étages. Cependant, ce dernier y est payant et malgré les offres incitatives telles que 3 heures de stationnement offertes pour les clients, celui-ci reste peu fréquenté.

La question du parking payant constitue, en effet, le second problème expliquant une fréquentation moindre que prévue. Malgré une offre d’environ 1 000 places de parkings (Q-Park, parking P2, parking de La Halle des Machines…), celles-ci sont peu occupées et le stationnement sauvage dans les rues demeure, tout comme dans le quartier de la Cartoucherie. L'absence de desserte directe par le métro accentue cette situation.

L'île du Ramier est un ensemble de sept îles et îlots situés entre les deux bras de la Garonne, au sud de la commune de Toulouse, sur quatre kilomètres de long et six cents mètres de large. Anciennement site industriel, l’île s’est progressivement reconvertie en espace de services et de loisirs avec par exemple l’installation de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs du Génie Chimique, du stadium ou du parc des expositions.

L’île du Ramier a été profondément touchée par l’explosion de l’usine AZF en 2001. Depuis 2014, Toulouse s’est lancée dans un vaste projet de renaturation du site. Véritable point-clé du Grand Parc Garonne, initié en 2015, l'île du Ramier a vocation à devenir une sorte de Central Park toulousain. L'ancien parc des expositions a été démoli en 2020 et 11 hectares de goudron ont été retirés. L’objectif est de remplacer ces anciennes infrastructures par un parc de 7 hectares qui accueillera un jardin botanique et une esplanade pour les manifestations culturelles. Le sud de l'île sera reconverti en espace protégé dédié à l'agriculture urbaine et aux jardins partagés.

Intégrée à un projet global de revitalisation des liens entre la ville et son fleuve, l'île du Ramier abrite un patrimoine important, la piscine Alfred-Nakache, construite en 1931 et inscrite au registre des monuments historiques, mais aussi le Stadium Municipal, antre du Toulouse Football Club, un des derniers stades français encore situé au coeur d'une métropole.

Le Grand Parc Garonne est également une réponse aux marges qui se sont développées au cœur de la métropole. En proposant de créer un espace de respiration au sein d'un urbanisme dense, l'île du Ramier acquiert une fonction qui rompt avec son image de "Junk Space", selon les termes de l'architecte Rem Khoolhaas. C'est un enjeu important pour la ville qui trouve dans ces franges internes des débouchés spatiaux à sa croissance sans accentuer l'étalement. L'enjeu aujourd'hui tient à la valorisation de ce patrimoine et à sa connexion avec les espaces existants. Deux passerelles piétonnes enjambant la Garonne sont ainsi en cours de construction qui rappellent l'importance de l'accès à l'île. Entre insularité urbaine et connexion piétonne, le Grand Parc Garonne est à la jonction des multiples problématiques spatiales de la ville.

Bibliographie

- ALEXANDRE Frédéric, GÉNIN Alain. Ceintures vertes autour des grandes métropoles européennes. In: Formes et échelles des compositions urbaines. Actes du 137e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Composition(s) urbaine(s) », Tours, 2012. Paris : Editions du CTHS, 2014. pp. 75-87. (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 137-6), consulté le 16 août 2023. URL: https://www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2014_act_137_6_2677

- GERVOIS Gérard, Évolution de la ville et renouvellement urbain « l'exemple de Toulouse », 2003

https://www.persee.fr/doc/drevi_0396-4841_2003_num_55_1_1822 - LAHIANI Karim. « La catastrophe d’AZF », Projets de paysage [En ligne], 24 | 2021, mis en ligne le 20 septembre 2021, consulté le 15 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/paysage/20185

- WOLFF Jean-Pierre. « Le RER toulousain », Transports urbains, 2021/2 (N° 139), p. 10-16.

URL : https://www.cairn.info/revue-transports-urbains-2021-2-page-10.htm

Archives de Toulouse : https://www.archives.toulouse.fr/histoire-de-toulouse/patrimoine-urbain…

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire métropolitaine – Dynamiques de peuplement de l’aire d’attraction de Toulouse, avril 2022 : https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2022/04/PAO-population_…

- Dossiers Géoimage en relation :

DOUMERC Vincent, La métropole toulousaine, les dynamiques démographiques et spatiales d’une région dynamique

https://geoimage.cnes.fr/fr/france-la-metropole-toulousaine-les-dynamiques-demographiques-et-spatiales-dune-region-dynamique -

DOUMERC Vincent, Toulouse, capitale française et européenne de l’aéronautique et de l’aérospatiale

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/toulouse-capitale-francaise-et-europeenne-de-laeronautique-et-de-laerospatiale

Auteurs

- Emile Defolie, professeure agrégée d'histoire géographie, Lycée Louise Michel, Narbonne - académie de Montpellier.

- David Neuman, professeur agrégé d'histoire et géographie, Lycée Saint Sernin de Toulouse.

- Fabien Vergez - IA-IPR histoire géographie – académie de Toulouse.