Valorisant un site exceptionnel sur le littoral kényan de l’océan Indien, Mombasa révèle les étapes successives de la mondialisation : de la civilisation swahilie à la fondation portugaise de Fort Jésus, puis à la colonisation britannique. Deuxième agglomération et premier port du Kenya, elle se trouve aujourd’hui à la tête d’un puissant corridor multimodal rénové, en particulier par la Chine, qui dessert un vaste hinterland en Afrique de l’Est (Rwanda, Burundi, Soudan du Sud, Ouganda et est de la RDC).

La métropole et sa région sont emblématiques de la dynamique de l’émergence kényane autour de la logistique, de l’industrialisation, de la mise en tourisme et de la patrimonialisation (héritages géohistoriques, parcs nationaux, etc.). Elles connaissent aussi une exacerbation des contrastes, des tensions, voire des conflits multiformes.

Nulle part ailleurs au Kenya, les distances spatiales entre la richesse et l’extrême pauvreté ne sont si faibles, les gradients si brutaux. La côte compte parmi les populations les plus pauvres du pays et aussi les plus exposées à l’étalage de la richesse, de l’abondance et de l’aisance, notamment touristiques.

On lit là, de manière très concrète, les effets contradictoires de l’intégration à la globalisation et de la marginalisation concomitante.

-

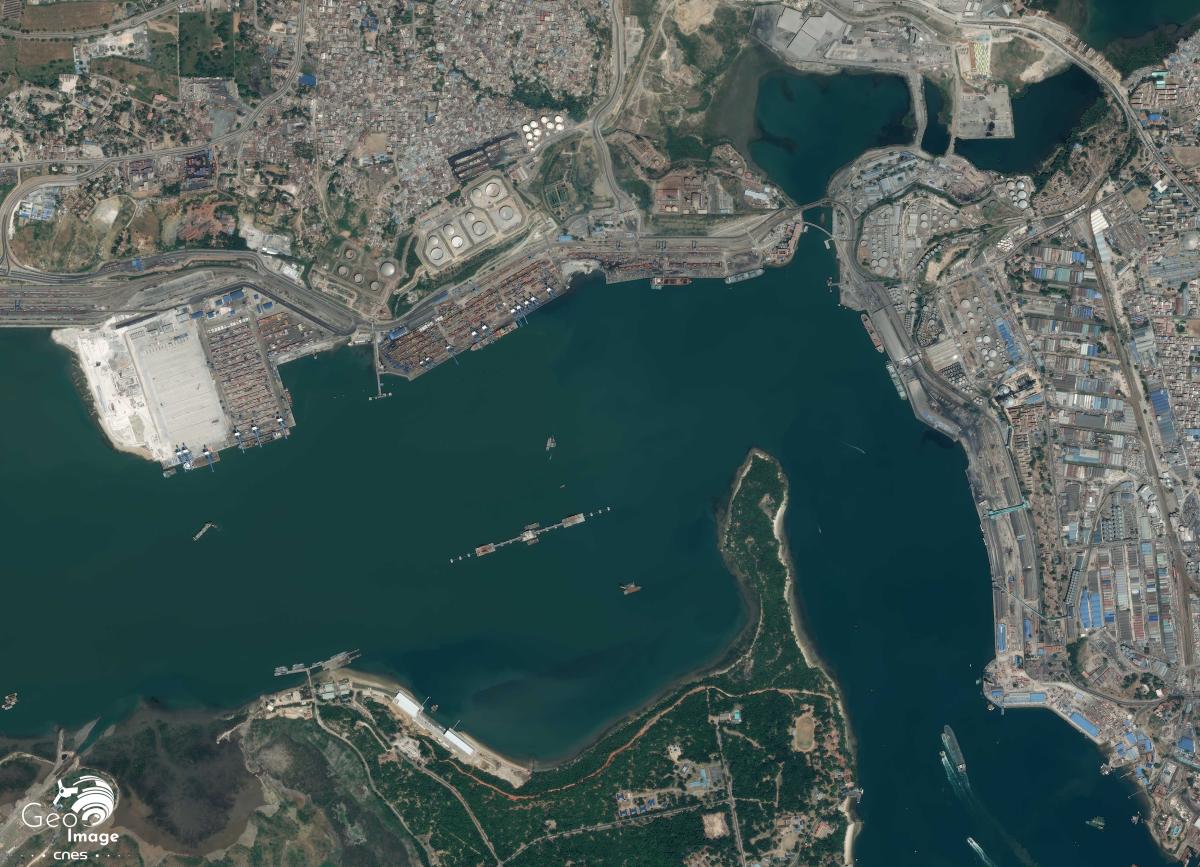

Image de Mombasa prise par un satellite Pleaides le 17 janvier 2022 - PLEIADES © CNES 2022, Distribution Airbus DS -

Repères géographiques de l'image Pleiade -

Repères géographiques de l'image générale (Sentinel-2)

Présentation de l’image globale

Mombasa : l’empilement des héritages des mondialisations sur la côte est-africaine

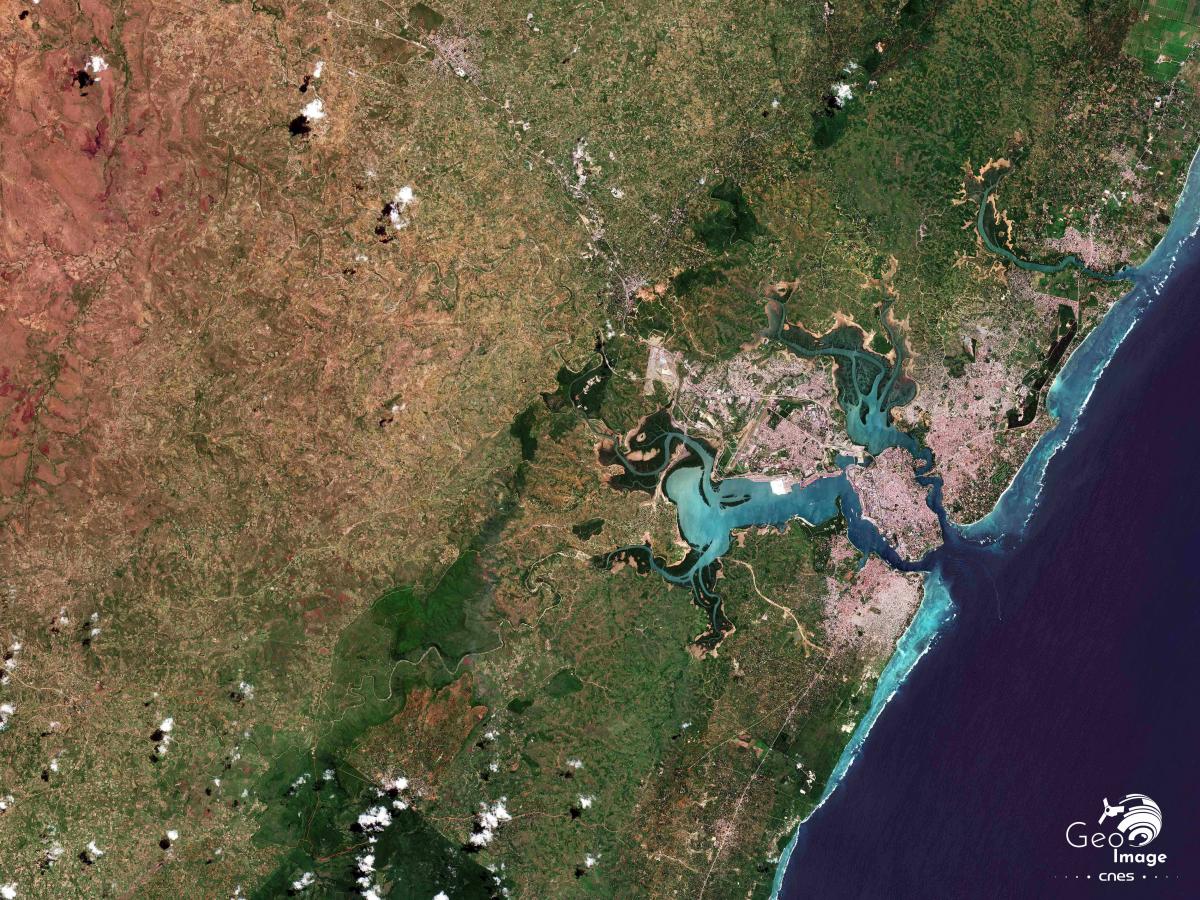

L’image présente une portion du littoral kényan sur l’océan Indien, long d’environ 500 km, traversé par le 4e parallèle de latitude sud, en situation quasi équatoriale donc. Océan chaud, salé et relativement clair, l’océan Indien offre les conditions physiques nécessaires à la construction d’un récif corallien frangeant, que l’on peut ici suivre du nord au sud de l’image et qui délimite, à l’ouest, un lagon protégeant souvent de longues plages blanches.

Mombasa : un site exceptionnel sur le littoral de l’océan Indien

La continuité de ce récif est parfois interrompue, notamment à hauteur de Mombasa. Là, s’ouvrent deux rias – terme qui désigne des vallées fluviales envahies par la mer – divergentes : celle de Kilindini au sud, celle de Mombasa au nord, qui entourent l’île de Mvita, site originel de la ville de Mombasa. La ria méridionale de Kilindini se prolonge loin à l’intérieur par Port Reitz, et celle de Mombasa, au nord de l’île, par Port Tudor. L’eau douce et turbide des petits fleuves côtiers, auxquelles ces rias servent d’exutoires, ne permet pas au corail de vivre et empêche la construction du récif au large. Les rives calmes et abritées de ces rias se révèlent par endroits propices à la mangrove, dont on reconnaît les emprises aux taches sombres le long des petits fleuves côtiers ou en fond de rias.

Séparant le littoral nord du littoral sud, cette interruption est à l’origine de la fonction portuaire de Mombasa, fonction elle-même motrice du développement urbain et industriel.

L’ancienneté des fonctions urbaines et portuaires de Mombasa

La fonction portuaire de Mombasa remonte au XIIe siècle. Contrairement à beaucoup de villes africaines, celle-ci est ancienne, précoloniale, et son histoire révèle les étapes successives de la mondialisation et de ses avatars dans l’ouest de l’océan Indien (Mazrui, 1996).

L’émergence de la civilisation swahilie et l’intégration à « un espace-monde » centré sur le nord-ouest de l’océan Indien

Au Moyen Âge, l’ensemble du littoral est-africain, entre Somalie et Mozambique, est animé par le commerce maritime avec la péninsule Arabique, la Perse, l’Inde et même, quoique dans une moindre mesure, la Chine. L’alternance saisonnière des alizés permet aux boutres d’amener tissus, verreries et porcelaines d’Asie, et de repartir chargés du bois nécessaire à la construction des villes d’Arabie, d’esclaves, d’animaux sauvages (comme la girafe de Konarak) et, dans une moindre mesure, d’ivoire.

Le dynamisme de l’islam et de la Chine des Tang puis des Ming intègre la côte des Zendj à un « espace-monde » centré sur le nord-ouest de l’océan Indien.

Ces échanges contribuent à l’émergence d’une civilisation originale : la civilisation swahilie, musulmane, urbaine, esclavagiste et intégratrice. Une série de villes-comptoirs s’échelonne du nord au sud, parmi lesquelles Mombasa, sans prérogative particulière à l’époque. Petit comptoir, elle entretient plus de relations avec ses sœurs littorales qu’avec un hinterland mal connu, dont elle est séparée par un espace hostile et difficile à traverser (à l’ouest, hors image) : le désert de Nyaki.

Les Portugais et la fondation de Fort Jésus

L’arrivée des Portugais en 1498 – Vasco de Gama s’arrête six jours à Mombasa avant de poursuivre vers l’Inde – modifie légèrement ce contexte géopolitique sans changer fondamentalement la base économique sur laquelle repose le dynamisme de la ville : l’exportation des commodities alors recherchées, notamment les esclaves et l’ivoire.

Cependant, la construction en 1598 de Fort Jésus (zoom 1) par les Portugais, sur la rive sud de Mombasa Harbour, amorce un mouvement de concentration des pouvoirs et des flux sur Mombasa, aux dépens des autres villes de la côte swahilie.

Aux XVIIIe et XIXe siècles néanmoins, la ville reste dans l’ombre de Zanzibar, principal point de départ des caravanes esclavagistes vers l’intérieur du continent.

Mondialisation d’exploitation, essor portuaire et chemin de fer

Les choses changent vraiment au XIXe siècle, avec la transformation de la nature de la mondialisation, qui influe sur les évolutions maritimes, portuaires et territoriales. En Afrique de l’Est, le XIXe siècle – et plus particulièrement « la Belle Époque » victorienne et européenne – voit le passage progressif d’une mondialisation de prédation, fondée sur l’esclavage et les allégeances politiques articulées autour des routes caravanières (mondialisation qui connaît son apogée en Afrique orientale entre 1700 et 1870), à une mondialisation d’exploitation imposée par les Européens, fondée sur les produits tropicaux (café, thé, sisal) et l’impôt au profit des empires coloniaux, articulés autour du chemin de fer.

Ce changement concentre les flux sur les seuls ports équipés de gares, terminus des voies ferrées qui pénètrent vers l’intérieur. À partir de 1895 débute la construction du chemin de fer destiné à atteindre le lac Victoria, et Mombasa devient le débouché des territoires britanniques de l’Afrique orientale. Le vieux port de Mombasa Harbour, au nord de l’île, est alors abandonné aux seuls boutres au profit de Kilindini Harbour, dont les qualités nautiques sont mieux adaptées aux nouveaux navires à vapeur (zoom 2).

Mombasa s’affirme comme le principal port de la façade orientale du continent africain, reflet du dynamisme relatif des économies kényane et ougandaise par rapport à leurs voisines éthiopienne, somalienne ou tanzanienne. La ville devient la deuxième de la colonie, derrière Nairobi.

Mombasa et son port, la seconde agglomération du Kenya.

Aujourd’hui encore, elle le reste avec 1,2 million d’habitants en 2018. En 2019, 27 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port, contre 14 millions à Dar es Salaam, son concurrent direct. Mombasa est le 5ᵉ port africain, derrière Durban, Tanger, Las Palmas et Le Cap, et le 117ᵉ mondial pour le trafic de conteneurs. L’extrême déséquilibre entre les volumes exportés (4 millions de tonnes) et importés (23 millions de tonnes, dont 7,6 millions de tonnes de pétrole) reflète le déficit de la balance commerciale et la dépendance générale de l’économie est-africaine vis-à-vis des États pétroliers, des États manufacturiers émergents et des anciennes métropoles coloniales.

Mombasa : la tête de ligne d’un véritable corridor multimodal continental

La fonction logistique se renforce à mesure de l’équipement de la ville, qui devient la tête de ligne non plus seulement d’une voie ferrée, mais d’un véritable corridor multimodal structurant le nord de l’Afrique orientale : un oléoduc relie Mombasa à Kisumu, sur le lac Victoria ; une ligne à très haute tension alimente la ville depuis les sites géothermiques et hydroélectriques de la vallée du Rift ; un pipeline approvisionne en eau Mombasa depuis les sources de Mzima, situées dans le parc de Tsavo West, à plus de 150 km.

À l’ouest de l’image (zoom 3), plusieurs fines lignes rectilignes et parallèles correspondent à ces cordons ombilicaux qui relient le port à son hinterland. La route Mombasa–Nairobi – tronçon initial de la mythique Transafrican Highway Mombasa–Lagos – régulièrement défoncée par les camions surchargés qui s’enfoncent vers l’ouest, supporte l’essentiel du trafic de marchandises avec l’intérieur.

Récemment, la vieille voie ferrée coloniale a été doublée d’une nouvelle ligne rapide (Standard Gauge Railway), financée par des fonds chinois : cette ligne relie Nairobi en 4 h 30 pour les passagers (contre 12 heures auparavant) et en 8 heures pour les conteneurs (contre 36 heures il y a quelques années).

La nouvelle gare terminale (Miritini Railway Station), éloignée du centre-ville et de l’ancienne gare coloniale aujourd’hui déclinante, est bien visible à l’ouest de l’aéroport, et inscrit une nouvelle centralité aux portes continentales de la ville. À terme, il est prévu que 40 % du trafic de conteneurs du port soit acheminé vers l’intérieur par le train.

Modernisation du port et drainage d’un vaste hinterland

L’équipement portuaire fait l’objet d’investissements constants pour améliorer ses performances (zoom 2). En 2012, avec l’aide du Japon, d’importants travaux ont été engagés pour répondre à l’augmentation du trafic maritime et à la dégradation des temps d’attente (2,5 jours en moyenne à cette date) et permettre l’accueil de porte-conteneurs de plus grande taille. Le dragage du chenal d’entrée du port a porté la capacité d’accès de 4 500 à 6 000 EVP, soit des navires de près de 300 m de long et de plus de 15 m de tirant d’eau. La Kenya Ports Authority a mis en service une nouvelle darse, capable d’accueillir simultanément trois panamax, et augmenté la capacité de stockage de 250 000 EVP.

Cette évolution vers le gigantisme et l’augmentation des capacités expliquent la disjonction très classique entre la ville et son port. Les quantités de marchandises manutentionnées dépassent désormais les 27,4 millions de tonnes, et le trafic de conteneurs atteint 1,3 million d’EVP, contre 0,6 million en 2009 et 0,9 million en 2012. On compte aujourd’hui jusqu’à 1 600 escales annuelles.

Selon Daniel Manduku, directeur général du port : « cette performance est principalement due à la manutention accrue de cargaisons à destination de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan ».

L’hinterland du port s’étend bien au-delà des frontières kenyanes, incluant le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, l’Ouganda et l’est de la RDC. 90 % des marchandises ougandaises transitent par Kilindini, et le poste frontière de Malaba voit passer 700 camions par jour ! En 1994-1995, Mombasa avait déjà servi de base logistique pour ravitailler les troupes de l’ONU en kérosène lors de l’opération Restore Hope au Rwanda. Aujourd’hui, un tiers du trafic du port est constitué de marchandises en transit (KNBS Economic Survey, 2017).

Montée des concurrences, projets de diversification et attraction des investissements étrangers

Le futur proche pourrait toutefois remettre en question l’hégémonie portuaire de Mombasa. Les coûts de manutention y sont élevés : les frais de transport représenteraient 40 % de la valeur des produits importés, contre 8 % dans les ports européens. Deux projets de ports en eaux profondes sont en cours de développement : l’un à Manda Bay, près de Lamu (capacité de 23 millions de tonnes, à 150 km au nord), l’autre à Bagamoyo, en Tanzanie, avec un investissement de 10 milliards de dollars.

Décrite dans le document Vision 2030, la stratégie de développement kenyane vise à faire du pays une économie intermédiaire :

"The Kenya Vision 2030 aims to transform Kenya into a modern, globally competitive, middle-income country providing a high quality of life to all its citizens."

Elle prévoit notamment une zone économique spéciale (ZES) de 1 200 hectares à Dongo Kundu (Likoni, au sud de Mombasa), comprenant une zone franche, une zone industrielle, un espace touristique et des quartiers résidentiels. L’électricité nécessaire sera acheminée depuis Nairobi par ligne à très haute tension.

Ce cadre stratégique attire les investisseurs séduits par la stabilité et le relatif développement du Kenya. Mombasa accueille déjà 40 % des nouvelles implantations industrielles du pays. Dès la sortie de l’île de Mvita et jusqu’à Mazeras, la route vers l’intérieur est bordée de hangars, de dépôts et d’usines majeures, dont une aciérie, une fabrique d’allumettes et une usine de contreplaqué (zoom 3). Une nouvelle zone industrielle émerge également à l’ouest de la nouvelle gare, où l’on trouve notamment une grande usine d’engrais chimiques.

Mombasa et ses aménités : hot spot touristique et héritages culturels

Mombasa combine trois aménités : le littoral tropical iconique avec plages blanches, mer transparente et turquoise et cocotiers ; l’héritage historique et culturel orientaliste ; et, dans une moindre mesure, le patrimoine animalier africain.

Un hot spot touristique : un tiers des nuitées nationales

Les statistiques du gouvernement (KNBS Economic Survey 2017) permettent de replacer la ville et ses environs dans le contexte du secteur touristique national. 1,4 million de personnes ont visité le Kenya en 2016. Un pic avait été atteint en 2012 avec 1,7 million, mais les attentats islamistes du Westgate Trading Center et de Garissa notamment ont entraîné une baisse. Ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale, mis au gabarit des plus gros porteurs en 1977, l’aéroport de Mombasa voit passer environ 1,3 million de passagers par an, contre 7 millions à Nairobi. En 2016, les musées publics ont enregistré 1 million de visites et les parcs et réserves animalières publics, 2,3 millions d’entrées.

15 % des hôtels du pays sont construits à (zoom 4) et autour de Mombasa, et ils accueillent un tiers des nuitées nationales, soit 2,4 millions sur un total de 6,4 millions. Cette activité est fortement polarisée : 0,2 million dans l’île de Mvita elle-même, 0,1 à Kilifi ou Malindi, 1,1 sur la côte nord et 1 million sur la côte sud ! Les deux principaux secteurs sont Nyali-Mtwapa au nord de la ville et, secondairement, Diani-Tiwi au sud. C’est dire si l’image présente un des hauts lieux du tourisme kenyan (10 % du PIB national).

Le taux d’occupation de la capacité d’accueil, relativement faible (30 %), montre cependant un certain surdimensionnement de l’offre. Chose nouvelle, liée au redéploiement de la promotion vers le public local : les touristes qui fréquentent la côte sont d’abord des Africains, en premier lieu des Kényans (40 %), tandis que les Européens ne représentent que 25 %, suivis des Asiatiques.

Plages, aménités tropicales, parcs et musées : une offre diversifiée

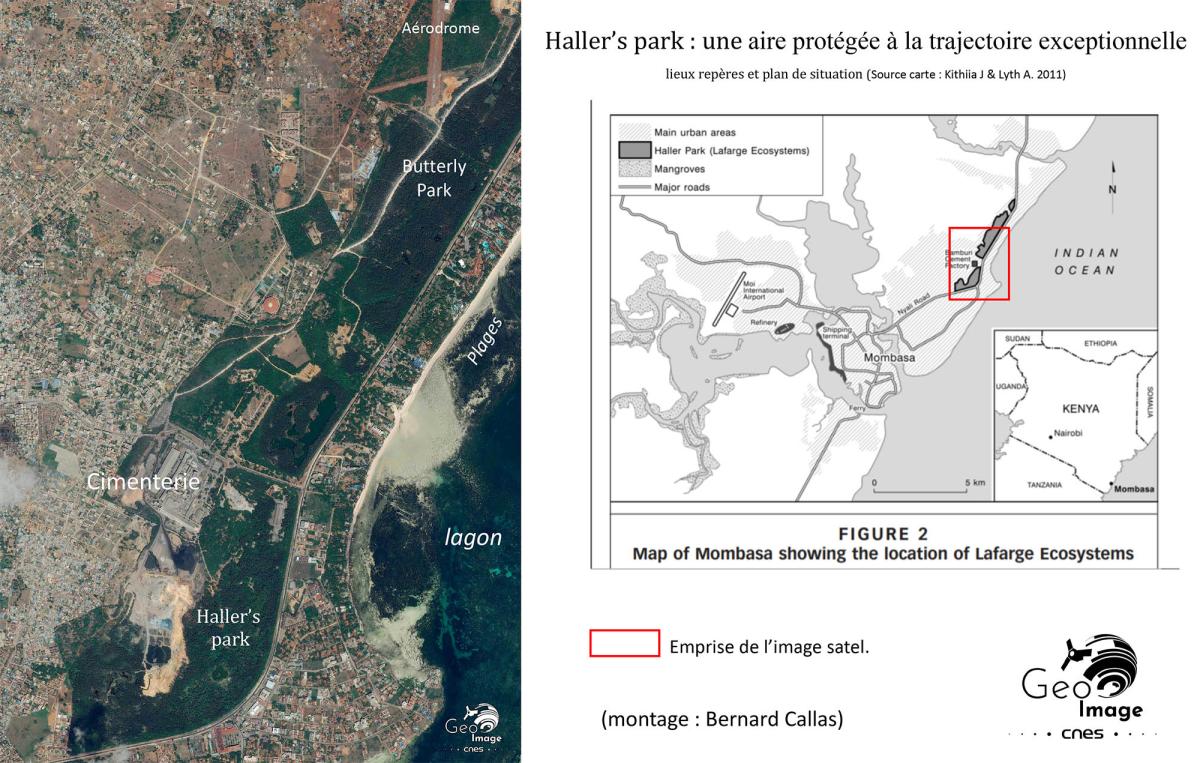

Ces touristes viennent pour la plage et les aménités tropicales, mais ils en profitent aussi pour visiter un certain nombre de parcs et de musées. En effet, la côte offre un patrimoine valorisé, parmi les plus fréquentés du Kenya : Fort Jesus (150 000 entrées) ; Jumba la Mtwana (7 000 visites) ; Haller’s Park (121 000, 8ᵉ parc en termes de visites !) ; Nguuni Nature Sanctuary ; Mombasa Marine Park (30 000 entrées, pour 200 000 hectares) (zooms 1 et 4).

Au sud, les Shimba Hills reçoivent 21 000 visiteurs, ce qui en fait un petit parc, mais quand même plus visité que le mont Kenya ou que Samburu. En outre, nombre de touristes étendent leur excursion vers Watamu, Malindi, Shimoni (trois stations balnéaires hors image) et surtout vers les parcs de Tsavo Est ou Ouest (hors image également), dont la relative proximité participe du rayonnement touristique de Mombasa et contribue à la concentration des séjours sur la ville. Enfin, dans l’agglomération, la tache urbaine d’Haller’s Park, une aire protégée à la trajectoire singulière, est bien visible (cf. zoom 4).

Mombasa et sa région : croissance, dynamiques et morphologies urbaines et rurales

Morphologie urbaine et organisation spatiale

Elles reflètent la dialectique entre l’accroissement de la population, lié à cette histoire fonctionnelle – logistique, industrielle et touristique – et les contraintes du site. Si, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’île de Mvita suffit à accueillir la population, l’extension se fait ensuite sur le continent, à l’ouest, près des zones d’emploi industriel, et au nord, près des zones d’emploi touristique. En 1980, au nord, un pont – le Nyali Bridge (zoom 1) – remplace le pont flottant inauguré en 1931, chose impossible au sud, où le passage des gros bateaux vers le port demande le maintien du passage de la ria. C’est donc un ferry, le Likoni Ferry, qui – liant l’île centrale à la côte sud – fait passer 250 000 personnes et 5 000 véhicules par jour !

L’importance de la ville et de ses fonctions impose la présence de l’État : prisons, base navale, garnisons possèdent des emprises de taille aux portes de la ville, très visibles sur l’image (cf. zoom 2). Les quartiers résidentiels se prolongent surtout vers l’intérieur le long du corridor nord, et dans une moindre mesure, vers la côte nord.

À l’ouest, le long de la route vers l’intérieur, les noyaux d’habitat correspondent aux premières missions (ex. Mazeras méthodiste, ex. Rabai CMS Ribe, une autre église méthodiste) et leur géographie rappelle le rôle de Mombasa, cité musulmane, dans la christianisation de l’Afrique orientale intérieure à partir de la fin du XIXᵉ siècle.

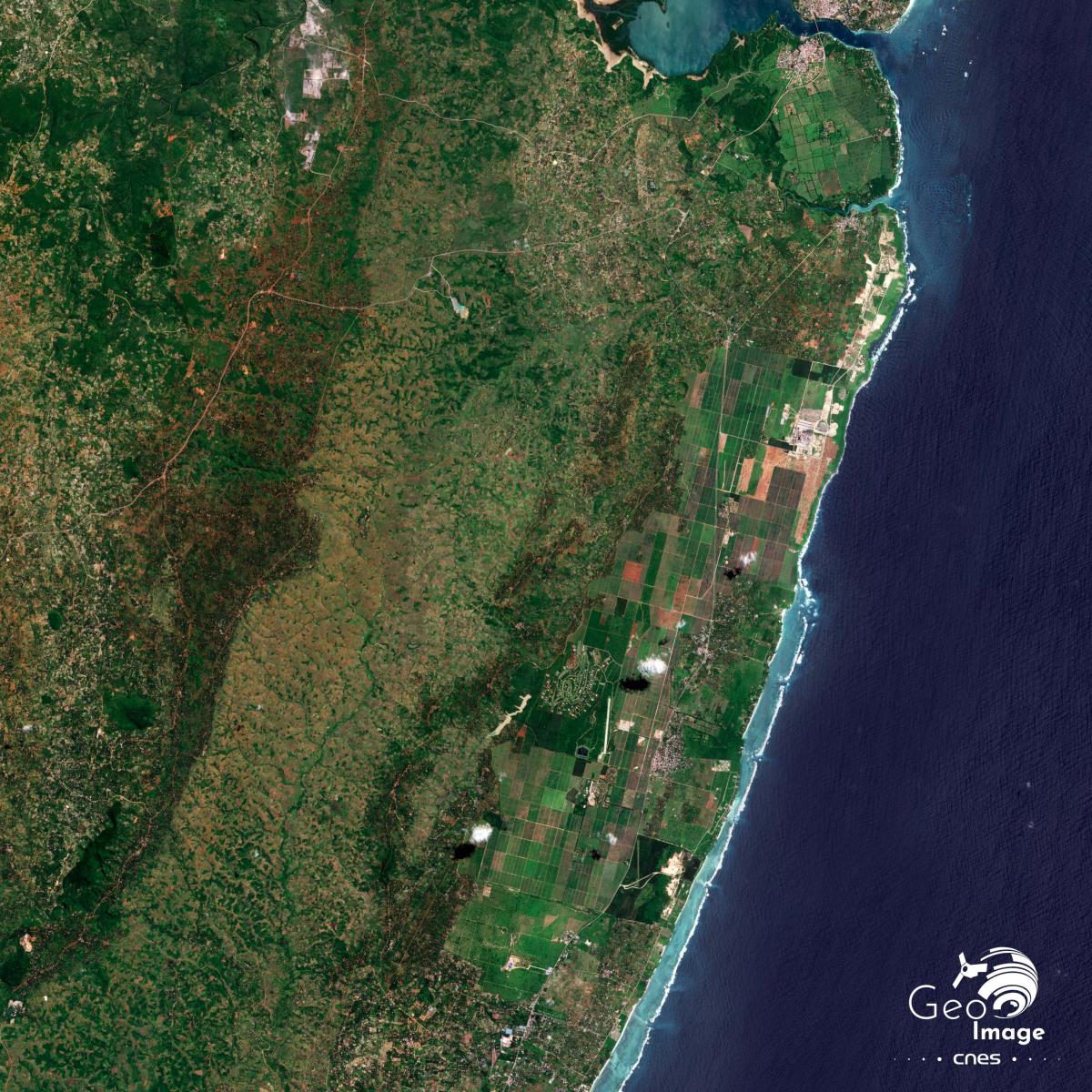

D’est en ouest, un premier liseré littoral aligne ses parcelles, souvent creusées d’une piscine, perpendiculairement à la côte. Ensuite, en retrait d’environ un kilomètre par rapport au rivage, la route parallèle à la côte est bordée d’une mosaïque rurbaine dense, faisant alterner cocoteraies mitées et un chapelet de noyaux villageois denses. Plus à l’ouest encore, une bande agricole d’environ 8 km de large, peu occupée et peu boisée ; puis, au-delà d’un liseré forestier épargné, un espace couvert d’arbres en boule – des manguiers et des anacardiers le plus souvent – avec un habitat dense mais dispersé.

La plantation de sisal de Vipingo et sa gigantesque gated community de grand luxe complètent ce paysage composite.

Au nord de l’image, un large espace homogène indique la présence d’une plantation, en l’occurrence la plantation de sisal de Vipingo. La plante a été introduite en 1903 et le Kenya en est le 4ᵉ producteur mondial derrière le Brésil, la Chine et la Tanzanie, et le 2ᵉ exportateur. Le sisal se plaît dans des climats chauds et souvent secs, se contente de sols peu fertiles dont il est souvent le mode de mise en valeur le plus rentable. 80 % du sisal kényan est exporté par bateau, notamment vers la Chine, le Maroc, le Portugal et l’Arabie saoudite. Vipingo produit environ 5 000 tonnes de sisal par an, soit 20 % de la production kényane, un sisal de haute qualité, prisé sur le marché mondial.

La plantation est la propriété de REA Vipingo. Ce groupe, qui possède une autre plantation au Kenya et trois plantations en Tanzanie, est détenu par des Européens (la famille britannique Robinow) et dirigé par des managers européens ; cependant, deux des directeurs sont des Kényans : l’un, un Luo, ancien haut fonctionnaire de la Kenya Ports Authority ; l’autre, un Kikuyu, ancien cadre du premier promoteur immobilier du pays, Loyd Masika.

En effet, comme souvent, la valeur de la plantation tient autant à sa capacité productive qu’à sa valeur foncière.

Et ici, elle est mise à l’épreuve de l’urbanisation et de la mise en tourisme ; aussi une partie de la plantation a-t-elle déjà été lotie et constitue une gigantesque gated community sise autour d’un magnifique golf, destinée à accueillir une clientèle fortunée venue de Nairobi.

Enclos, équipé d’un aérodrome privé et adossé à une aire protégée marine privée, la Kuruwitu Marine Conservancy, ce lotissement fait fureur chez les riches Kényans et les expatriés.

Au total, 1 200 hectares de la plantation sont réservés à ce lotissement de luxe. Les premiers lots ont été achetés au tournant des années 2000 à 50 000 USD l’acre, et valent désormais, nus, 350 000 USD. Si la hausse des prix s’est stabilisée à cause de l’insécurité, aucune baisse n’a été enregistrée. Les propriétaires ayant construit ont confié leur bien en gérance à une société de tourisme de luxe.

L’ambition de la société immobilière est que ce lotissement devienne une résidence senior pour les retraités.

A l’ouest de la plantation de sisal de Vipingo, en allant vers l’intérieur, un ensemble de collines aux versants assez pentus, aux sols sableux pauvres est couvert de forêts où alternent vieux anacardiers et broussailles parfois ouvertes de petits jardins cultivés. En arrière, plus à l’ouest encore de ces collines, un espace plus bas et plat avec une argile fertile mais difficile à travailler est cependant intensément cultivé (mais, manioc, cowpeas). Les arbres fruitiers s’y enracinent difficilement, des champs de maïs ou de manioc sont cultivés par des agriculteurs qui vivent ailleurs.

Soudainement, cet openfield vivrier fait place à un paysage ondulé, complanté de cocotiers sous lesquels poussent une grande variété d’arbres et de plantes. Là, règne un habitat relativement dispersé, seulement organisé par de petits groupements autour des mosquées et des petits marchés.

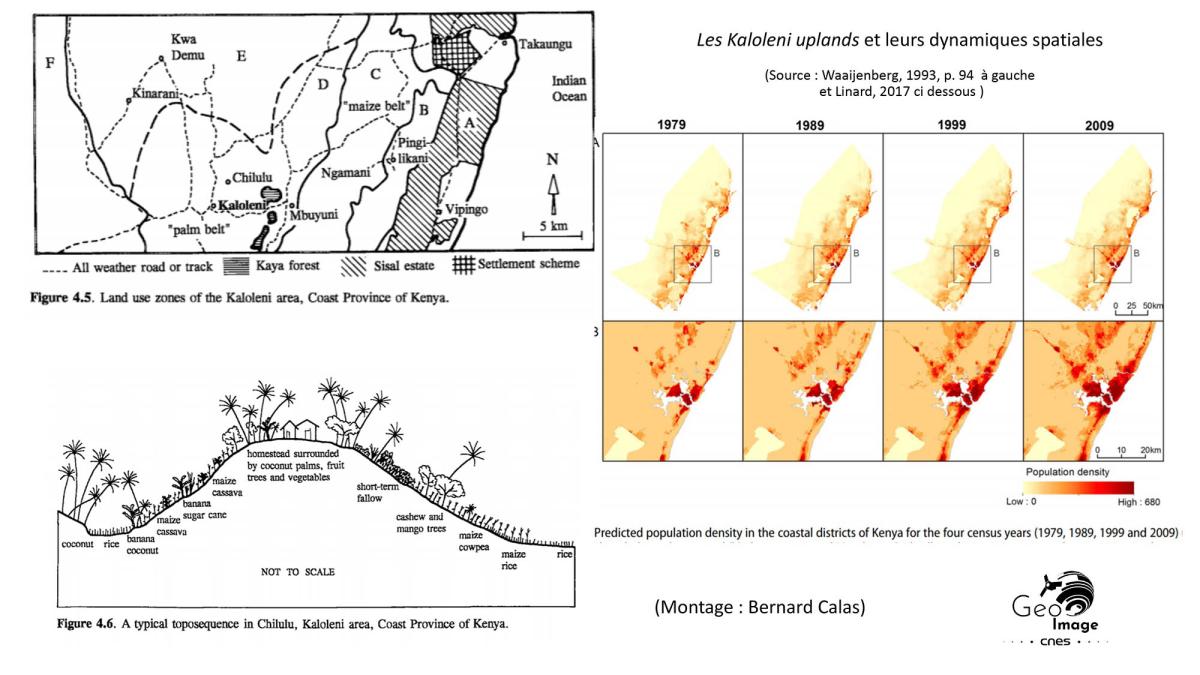

Jusqu’au XVIᵉ siècle, ces Kaloleni Uplands étaient couvertes de forêts. Les ancêtres des Mijikenda vivaient dans des villages fortifiés au sommet des collines – les kayas – et pratiquaient une agriculture itinérante sur brûlis. Au XIXᵉ siècle, une paix relative les incita à abandonner leur kaya pour se disperser ; à la même époque, la culture du cocotier se diffusa (noix, palmes, vin).

Une grande diversité de plantes, en fonction de la catena, souvent surmontée de cocotiers et par endroits de vergers de manguiers ou d’anacardiers, un habitat dispersé, une densité élevée : tout cela produit cette mosaïque.

La plupart des agriculteurs, pauvres, complètent leurs revenus par une activité hors ferme. La polyculture de subsistance, complétée par un vivrier marchand (fruits, légumes, œufs, lait, noix de cajou), forme un système intégré.

Cette lecture est confirmée par un article sur la modélisation du peuplement (Waajenberg, 1993, puis Linard, 2017).

Milieux naturels, héritages géohistoriques et stratégies politiques et foncières

L’organisation de l’espace en bandes grossièrement parallèles au littoral reflète également les nuances géologiques.

Proche du littoral, une plateforme corallienne exondée (sans doute au Pléistocène), sèche et stérile, est entaillée sur une hauteur d’environ 10 à 15 m par les petits fleuves côtiers. Immédiatement en arrière, les anciens lagons permettent à ces fleuves de méandrer et à la mangrove de s’étendre.

Plus loin vers l’intérieur, une ancienne plaine côtière a été souvent recouverte de sables d’érosion.

Plus en arrière encore, les collines basses et lourdes, d’environ 300 m d’altitude, sont constituées aux dépens des couches calcaires. Elles bénéficient d’une pluviométrie confortable et de sols relativement fertiles, surtout autour de Kaloleni et Mazeras.

Sultanat de Zanzibar, plantations, esclavage et dynamiques foncières

Les Kaloleni Uplands

Cependant, ce lien entre mise en valeur, géologie et pédologie mérite d’être interrogé au regard de l’histoire politique et foncière. En 1891, dans son Atlas de géographie moderne, Schrader précise que le Sultanat de Zanzibar est alors maître d’une bande littorale – Coastal Strip – de 18,5 km de large sur 1 200 km de long, entre Kismayo, au nord, dans l’actuelle Somalie, et Mtwara, au sud de l’actuelle Tanzanie !

Ne serait-ce pas le souvenir de cette bande littorale, alors exploitée sous forme de plantations de cocotiers par des esclaves, dont on percevrait les traces ?

Pendant la colonisation, la Bande Côtière des 10 miles, quoique administrée par les Britanniques, reste sous la suzeraineté théorique du Sultan de Zanzibar. Aussi, après la promulgation du Coast Lands Settlement Act en 1908, l’administration coloniale reconnut-elle la propriété foncière des Arabes, souvent abstentionnistes.

Au contraire, elle ignora les réclamations des anciens esclaves, pour la plupart des Mijikenda, les transformant de facto en squatters (Cooper, 1981). L’État colonial confirma la propriété des propriétaires arabes et la dénia aux anciens esclaves devenus exploitants.

À l’indépendance, le nouveau gouvernement kényan confirma ces principes, exposant les squatters à des expulsions, sans préavis ni compensation (Brennan). Sur la durée, cette précarité du statut foncier explique la réticence des fermiers à introduire des cultures permanentes sur ces terres au statut incertain (Cooper, p. 273).

Cette distinction ancienne, géopolitique, entre les espaces relevant du Sultanat et ceux relevant de la Couronne explique la brutalité de la transition entre l’openfield (céréales/manioc) et les terroirs complantés des Kaloleni Uplands. Elle explique aussi l’ethnicisation rapide de la question foncière, quand, avec la croissance démographique et l’extension des lotissements agraires – les Settlement Schemes, dont quatre dans la zone représentée : Kijipwa, Mbuguni, Mtwapa et Shimba Hills – le marché foncier eut tendance à se tendre.

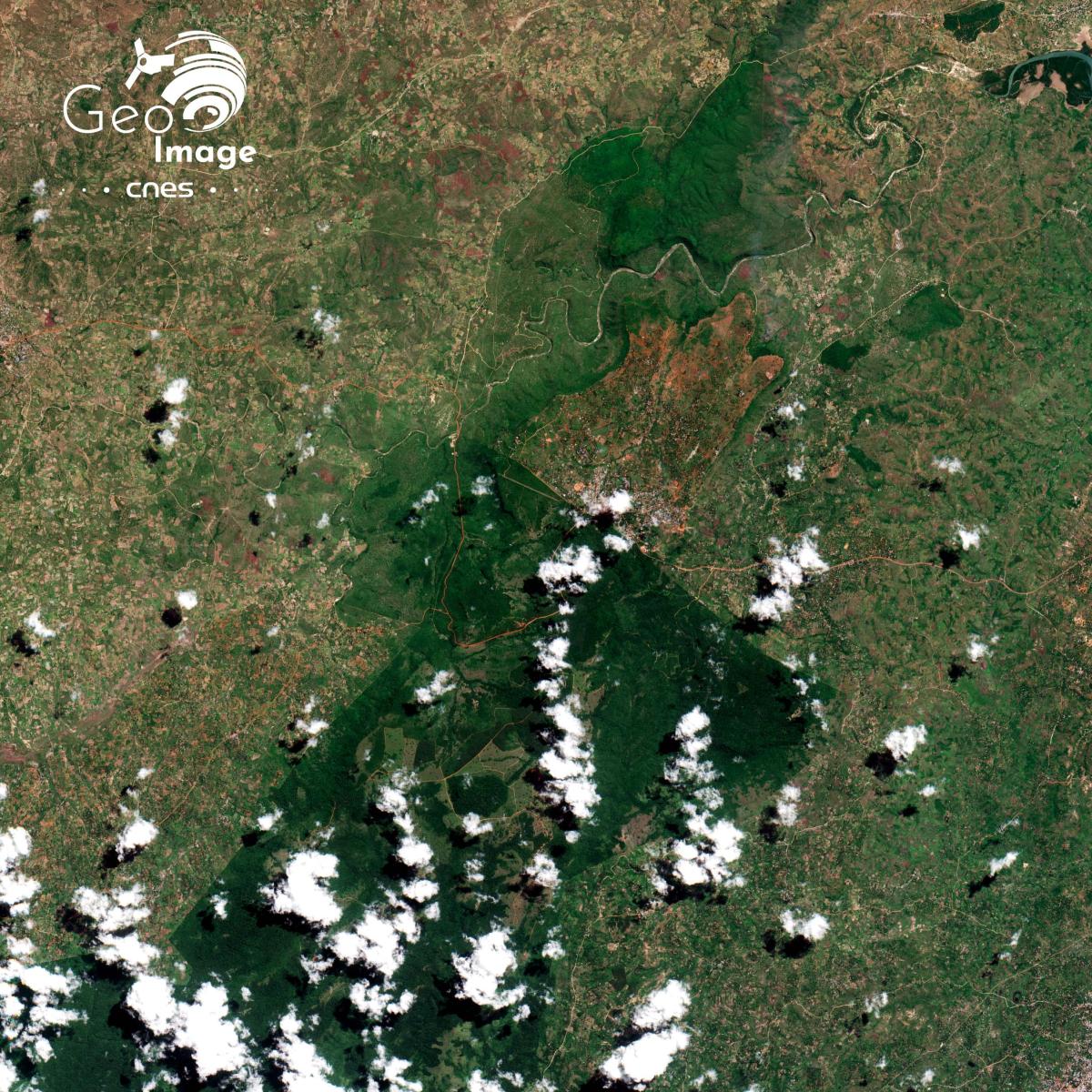

La bande forestière parallèle à la côte : Shimba Hills National Park et Kayas Mijikenda

L’un des traits frappants de la zone est cette bande forestière assez nette, parallèle à la côte à environ 15/16 km du rivage. Ces forêts interpellent et s’expliquent par deux types de raison : au sud à 33 km de Mombasa, la politique de conservation de la nature avec le parc national des Shimba Hills, au Nord, la politique de la mise en patrimoine de l’invisible avec les Kayas, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Shimba Hills National Park : la politique de conservation de la nature et la grande faune sauvage

Dès 1903, la richesse et l’originalité du couvert forestier des Shimba Hills ont incité les colonisateurs à les mettre en défens et à créer la Kwale Shimba Hills Natural Reserve, transformée en parc national ouvert au public en 1995. Très visible sur l’image, ce parc est aujourd’hui, malgré sa petite taille (192 km²), une référence en matière de politique de protection de la nature.

En effet, il est associé à une des expériences reconnues comme un succès de participation communautaire à la protection des éléphants : le Mwaluganje Community Elephant Sanctuary (MCES). Il est créé dans les années 1990 par une coalition d’acteurs puissants, sur financement américain (USAID), avec la participation d’ONG conservationnistes internationales bien introduites au Kenya grâce à des descendants de colons britanniques très actifs dans la conservation de la nature, et avec la participation du Kenya Wildlife Service. Il permet la libre migration des éléphants entre le parc des Shimba Hills et la forêt protégée de Mwaluganje – deux de leurs territoires de pâture dans cette zone côtière – qu’il intègre dans un écosystème continu.

Shimba Hills National Park

Kaya des Mijikenda

Les 200 familles de cultivateurs détentrices des terres de ce sanctuaire, plutôt démunies, touchent désormais une part des droits d’entrée au sanctuaire acquittés par les touristes, heureux d’assister au déplacement des pachydermes. En outre, ces exploitants bénéficient aussi d’un accès privilégié aux emplois générés par ce tourisme animalier.

Grâce aux revenus du tourisme, les villageois gagnent environ deux fois plus par acre en délaissant leurs terres au profit des éléphants que s’ils les cultivaient.

Aussi ont-ils pu investir dans des activités lucratives, équiper leurs villages d’écoles, de dispensaires, et améliorer routes et réseaux d’adduction d’eau, enclenchant ainsi un réel développement, localisé certes mais substantiel — processus qui explique la relative tolérance des populations aux contraintes de la cohabitation avec les animaux. Cet engagement communautaire et les bénéfices induits ont significativement réduit les conflits entre les hommes et les éléphants dans la région.

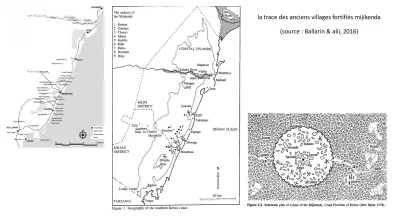

Les Kayas Mijikenda : un alignement de forêts sacrées au patrimoine mondial de l’UNESCO

Dans la région couverte par l’image, une bande forestière correspond à un alignement de forêts sacrées : les Kayas Mijikenda, qui matérialisent la présence de l’invisible. Ces forêts ont été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO comme biens culturels.

Il s’agit de la trace des anciens villages fortifiés mijikenda, situés au sommet des collines.

Au XIXᵉ siècle, après leur abandon, ces kayas ont été conservées comme lieux sacrés et transformées en lieux de sépulture ; l’abattage des arbres et la destruction de la végétation alentour ont été interdits. Aussi, alors que les environs ont été mis en culture, l’interdit s’étant maintenu, la forêt a été préservée.

C’est au titre de paysage culturel que, le 7 juillet 2008, 11 de ces kayas ont été inscrites au patrimoine mondial, confirmant ainsi plus largement la lecture de Brumann et Berliner (2016) de « l’anthropologisation progressive » des activités patrimoniales de l’UNESCO.

En effet, ils constatent que les éléments inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont de plus en plus souvent reconnus pour leur signification culturelle et historique.

D’après eux, cette inflation patrimoniale contemporaine serait motivée par un « désir de catastrophe » où « le seul futur est celui de l’expectative d’un désastre » (Jeudy, 2010).

C’est une telle vision apocalyptique de l’histoire qui fonde « le paradigme des derniers » (Fabre, 2008) et pousse à préserver, dans l’urgence, des formes de vie, des forêts, des souvenirs traumatiques, des traditions, des identités, des racines, des langues, des rites et des savoir-faire.

Territoire littoral est-africain et empilement des héritages des mondialisations

En conclusion, cette image – extrêmement riche – souligne l’empilement des héritages des mondialisations sur la côte est-africaine :

« There are three distinct phases in the history of Mombasa as a city. The Afro-Oriental phase was the period when Mombasa was a small cultural arena where traditions from West Asia and South Asia interacted with African traditions in search of new cultural configurations. This period covered several hundred years, during most of which Mombasa was known as Mvita. The second historical period was the Afro-Occidental phase when Mombasa was at last 'discovered' by Europeans. First the Portuguese and later the British initiated the process of reorienting Mombasa away from its traditional links with Asia and more towards a new relationship with Europeans and with Western culture. The third phase of Mombasa's history is currently in progress – the Afroglobal phase, when the city feels the pull of both east and west. The old transition from being a city state to being the main port of a nation-state has now greater global repercussions for Mombasa and its people. » (Mazrui, 2000)

Cette image récente révèle également la dynamique de l’émergence kényane autour de la logistique, de l’industrialisation, de la mise en tourisme et de la patrimonialisation.

Cependant, une lecture attentive montre que celle-ci n’efface ni la pauvreté ni l’exploitation.

Au contraire, elle exacerbe les contrastes, les tensions, voire les conflits. À quelques kilomètres des résidences huppées, les cités ouvrières (la morphologie reflète la tentative de cités-jardins) et, plus loin encore – sans doute moins bien dotés – les villages de petits agriculteurs et les slums urbains viennent rappeler cette évidence.

Nulle part ailleurs au Kenya, les distances spatiales entre la richesse et l’extrême pauvreté ne sont si faibles, les gradients si brutaux !

La côte compte parmi les populations les plus pauvres du pays et aussi les plus exposées à l’étalage de la richesse, de l’abondance et de l’aisance – notamment touristiques –, si bien qu’elle est l’une des régions les plus tendues socialement du pays, ce qui y facilite toutes les manipulations ethno-religieuses, à quelques centaines de kilomètres à peine de la Somalie.

On lit là, de manière très concrète, les effets contradictoires de l’intégration à la globalisation et de la marginalisation concomitante.

Zooms d'étude

Zoom 1. Ile de Mvita : vieille ville et spécialisations productives

En position d’abri, l’île de Mvita, ou Mombasa Island, s’étend sur 14,1 km². Elle est comprise entre la ria de Kilindini, au sud-est, et celle de Mombasa, au nord-ouest. Très dense, la vieille ville s’étend au sud-est sur 72 hectares et est classée, avec Fort Jesus, au patrimoine mondial de l’UNESCO (cf. héritages swahili).

Ce site, de par son insularité, présente aujourd’hui une forte contrainte urbaine, dont témoignent les trois ponts de Nyali (nord-est), Makupa et Kipevu (nord-ouest), ainsi que le transbordeur de Likoni (hors image), au sud-est.

Les fortes densités moyennes masquent des différences sensibles et de nettes oppositions socio-urbaines sur de faibles distances, comme en témoignent les slums littoraux près du pont de Makupa, en face des espaces résidentiels proches de l’université technique.

Liés à des contraintes naturelles bien différenciées (cf. largeur et profondeur des chenaux), les deux versants littoraux de l’île présentent des spécialisations fonctionnelles distinctes.

La ria de Mombasa est valorisée par des fonctions résidentielles assez haut de gamme, alors que celle de Kilindini est composée d’une succession de zones portuaires.

L’articulation logistique intermodale maritime/terrestre (route et chemin de fer) y explique la place occupée par les fonctions commerciales, logistiques et industrielles (cf. zones de Shimanzi).

Zoom 2. De Kilindi à Port Reiz Creek : la spécialisation portuaire

L’image témoigne de l’impact de la création du Kilindi Harbour, ouvert en 1896, qui valorise un chenal d’entrée de 17,5 m. de profondeur, pouvant parfois atteindre les 55 m. donnant accès au Port Reiz Creek. Géré par la Kenyan Ports Authority, dont le siège est dans l’île de Mvita, ce vaste système juxtapose des espaces et équipements spécialisés : port de marchandises, dépôts d’hydrocarbures, centrale électrique, terminaux conteneurs en plein développement... Ce site exceptionnel accueille donc le seul grand port maritime du Kenya et le plus grand port d’Afrique de l’Est, qui dessert un puissant hinterland transfrontalier. En rive sud, la base militaire navale occupe un large espace et souligne les enjeux géopolitiques et sécuritaires auxquels le Kenya est aujourd’hui confronté.

Zoom 3. L’aéroport international et le pôle de Changamwe : le corridor nord-ouest modernis

Au nord-ouest de l’île de Mombasa se déploie la presqu’île de Changamwe qui est bordée par le Tudor Creek au nord et le Port Reiz Creek au sud. Elle sert historiquement de déversoir des activités industrielles et productives comme en témoignent les importantes zones industrielles et d’activités, dont plusieurs raffineries en lien avec l’importation de pétrole et rôle de plateforme sous-continentale de production/redistribution de Mombasa en Afrique de l’Est.

L’image voit aussi se renforcer ces dernières décennies ses fonctions logistiques avec la création de l’aéroport international et la modernisation des infrastructures routières et ferroviaires qui la traversent du sud-est au nord-ouest pour constituer à la sortie de l’agglomération le grand faisceau logistique branché sur un très vaste hinterland. En particulier, au sud-ouest de l’aéroport (hors image) se trouve la nouvelle gare à l’architecture moderniste de Mombasa-Mititini qui sert de terminal à la nouvelle ligne Mombasa/ Nairobi construite par la Chine dans le cadre des « Nouvelles Routes de la Soie »

Dans ce contexte, l’espace résidentiel – globalement assez dégradé – repose sur un espace central (Chaani, Bomu) très dense mais bien structuré entouré d’une périphérie d’habitat informel occupant les interstices urbains souvent les plus dégradés.

Zoom 4. Nyali et le littoral balnéaire et touristique haut de gamme

Cette image couvre l’espace littoral résidentiel, balnéaire et touristique qui s’étend d’English Point et Prince’s Park à l’ouest au grand golfe du Nyali Golf Club à l’est. Le contraste urbain et socio-spatial est considérable et bien lisible entre Maweni et Umoja d’un côté, Nyali (larges parcelles, faibles densités, espaces boisés, accès aux plages...) de l’autre. Relié à l’île de Mombasa par le New Nyali Bridge depuis 1980, ce territoire a connu depuis une forte croissance urbaine confortant les dynamiques ségrégatives intra-métropolitaines déjà à l’œuvre.

Ce quartier résidentiel privilégié et haut de gamme valorise la proximité d’un littoral constitué par de longues plages de sable blanc bordées par un large lagon protégé du large par une longue barrière de corail, le récif de Leven. Il accueille de nombreuses résidences privées et hôtels de luxe, des supermarchés, un vaste cinéma multiplex, des centres commerciaux, agences bancaires, cliniques et hôpitaux ou de nombreux consulats ou le Mamba Village, la plus grande ferme de crocodiles d’Afrique. Pour fonctionner, cet espace privilégié mobilise pour partie la population des quartiers de Umoja, Maweni ou, plus au nord hors image Kongowea ou Bamburi.

Zoom 5. Les aires protégées : le cas singulier d’Haller’s park

Dans la continuité spatiale de Nyali se déploie au nord un système singulier constitué autour de Haller’s park et Butterly Park. En effet, parmi les aires protégées présente sur l’image générale, celle d’Haller’s park apparaît clairement dans la tâche urbaine et son histoire n’est pas anodine.

Dans les années 1960, le Dr. Haller - un Autrichien- est venu en Afrique pour superviser une plantation de café, avant d’être recruté par la cimenterie Bamburi pour produire des fruits et légumes pour nourrir les employés. En 1979, il persuade la direction de la cimenterie de l’autoriser à utiliser les anciennes carrières de calcaire creusées dans le récif coralien exondé pour tenter d’y replanter des arbres et régénérer la nature.

Sur 26 espèces replantées, une, le Causarina, une espèce de filaos, parvint à s’enraciner et la digestion de ses aiguilles par des mille-pattes produit un sol. Aujourd’hui, Haller’s Park est un espace boisé, protégé, accueillant une flore réintroduite et parfois rare (30 espèces d’arbres ou d’animaux menacées sur la liste IUCN) : une nature anthropogénique en somme, visitée par 115 000 personnes (145 000 avant les attentats de 2012), un cas singulier dans une « naturbanité » de plus en plus fréquente (Calas in Landy 2018).

Le projet du Dr Haller n’était pas uniquement environnemental, il était aussi socio-économique. En effet, il s’agissait d’éviter que les populations précaires ne s’attaquent à la nature faute de pouvoir vivre d’autre chose. Aussi, en capitalisant sur l’expérience acquise lors de la réhabilitation des carrières de la cimenterie, a-t-il promu des activités permettant à des ménages pauvres vivant de l’agriculture dans un milieu difficile (sols pauvres, climats semi-arides) d’améliorer leur quotidien.

Ces initiatives sont désormais soutenues par les levées de fonds d’une association britannique qui, dans le sillage de l’initiative du Dr Haller, s’est donnée comme mission de protéger le Nguuni Nature Sanctuary - poumon vert de l’agglomération au nord-ouest de Mombasa - en sensibilisant les populations voisines pauvres à l’intérêt « écolonomique » de la préservation/conservation. Un centre d’information, une bibliothèque numérique fréquentée par 17 000 adolescents et un centre de santé fréquenté par 32 000 patients ont pour objectif d’atténuer les effets de la pauvreté et la pression sur cette forêt urbaine.

Zoom 6. L’ouest de Tudor Creek : une marge urbaine en voie d’urbanisation

Cette image couvre l’espace urbain qui s’étend à l’est de Tudor Creek, dont on distingue très bien l’organisation à marée basse avec un chenal relativement étroit encadré par un vaste estran vaseux drainé par un réseau secondaire (cf. Junda Creek...). L’intérêt de l’image est de matérialiser le processus d’urbanisation périphérique d’une grande métropole d’Afrique du l’Est. Il apparait en effet un net gradient sud/nord et est/ouest en terme de densité et de qualité de l’encadrement urbain. Alors que le Nguuni Nature Sanctuary sert de zone-tampon, l’axe de la Kengelani Road sert de support à une dynamique d’urbanisation périurbaine très lâche qui va progressivement se densifier.

Zoom 7. Le sud de Tudor Creek et Mikindani

Cette image couvre le nord de la presqu’île de Changamwe et la rive droite du Tudor Creek. Nous sommes là dans une marge urbaine d’un espace lui-même répulsif du fait des nuisances accumulées. A Mikindani, les sommets des interfluves sont urbanisés souvent à partir d’un axe sommital, alors que les creux humides ou marécageux sont bien sur évités. Dans cet espace, les questions de développement social et urbain - eau (alimentation en eau potable, rejet et traitement des eaux usées...), énergie, hygiène (déchets, pollutions...), éducation, santé... – sont des enjeux brûlants.

D’autres ressources

Sur le site CNES Géoimage, autres dossiers sur le Kenya

- François Bart : Kenya - Nairobi : une métropole des hautes terres d’Afrique orientale

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/kenya-nairobi-une-metropole-des-hau... - Bernard Callas : Kenya - Le Lac Naivasha et la Rift valley : jeux d’héritages, rosiculture et gestion de la grande faune sauvage

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/kenya-le-lac-naivasha-et-la-rift-va... - François Bart : Kenya / Tanzanie - Le Kilimandjaro : le plus haut sommet d’Afrique dans les hautes terres d’Afrique de l’Est

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/tanzanie-kenya-le-kilimandjaro-le-p...

Références bibliographie

- Blij, H. de, 1968, Mombasa. An African City, Evanston, Northwestern UP.

- Brennan J., 2008, « Lowering the Sultan’s Flag: Sovereignty and Decolonization in Coastal Kenya » Comparative Studies in Society and History 50(4): 831 –861.

- Brumann Ch. & Berliner D. (eds.), 2016, World Heritage on the ground,

Berghahn Books - Daily Nation, ‘Police kill 3 youths in forest ambush’, 18 March 2005

- ‘BBC News, ‘Kenya’s coastal rebels’, 8 April 2005

- Hamidin Abd Hamid, 2000, Unfinished Business: The Implementation of the Land Titles Ordinance in Coastal Kenya, 1908– 1940s, Ph.D., SOAS

- Hoorweg J., Foeken D., Obudho R. A. (eds.), 2000, Kenya Coast Handbook Culture, resources and developement in the East African littoral, LIT Hambourg

- Kenya Republic, 1961, The Kenya coastal strip : Report of the commissionner Sessional Paper n°9, Nairobi Government Printer

- Kenya Republic, 1978, Report of the select committe on the issue of land ownership along the ten-mile coastal strip of Kenya (Mathai Commission), Nairobi Government Printe

- KENYA (STATE PARTY), 2008, The Sacred Mijikenda Kaya Forests : Nomination Dossier for Inscription on the World Heritage List. Rapport d’expertise. Dossier d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, Unesco

- Kieti D., Manono G. & Momanyi S., 2013, « Community Conservation Paradigm: The Case Studies of Mwaluganje Elephant Sanctuary and lLNgwesi Community Conservancy in Kenya », Research on Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.1, 206

- Kithiia J & Lyth A., 2011, « Urban wildscapes and green spaces in Mombasa and their potential contribution to climate change adaptation and mitigation », Environment and Urbanization, Vol. 23 (1) p. 251-265

- Kiriama H. Ballarin M.-P. Katana J. Abungu P. (eds.), 2008, Discovering the Kenyan Coast Shared Influences and Common Heritage Nairobi : Unesco ; Ambassade de France au Kenya ; Commission Européenne ; National Museums of Kenya ; Tourism Trust Fund, 112 p.

- KNBS Economic Survey 2017

- Klopp J. M., 2001, Electoral Despotism in Kenya Land Patronage and resistance in the Multi-Party Context, Thèse de Science Politique, Mac Gill University, Montréal, 344 p.

- Leakey R. E. & Slikkerveer (eds.), 1991, Origins and development of agriculture in East Africa : The ethnosystems approach to the study of erly food production in Kenya, Ames Iowa State University

- Linard C., Kabaria C. W., Gilbert M. , Tatem A. J., Gaughan A. E., Stevens F. R., Sorichetta A., Abdisalan M. Noor & Snow R. W., 2017, « Modelling changing population distributions: an example of the Kenyan Coast 1979–2009 », International Journal of Digital Earth 2017 Oct 3; 10(10): 1017–1029.

- Mazrui A., 1996, « Mombasa : Three Stages towards Globalization », In King A. D (ed.), Re-Presenting the City, Mac Millan

- Sugata Bose, 2006, A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire, Harvard University Press

- Waaijenberg, H., 1993, Mijikenda agriculture in Coast Province of Kenya: peasants in between tradition, ecology and policy. PhD, Wageningen Agricultural University. (X) + 307 pp

- Wiesmann U. Kiteme B. Mwangi Z., 2014, Socio-Economic Atlas of Kenya : DepIecting the National Population Census by County and Su-Location, KNBS Niarobi. CETRAD, Nanyuki. CDE, Bern

- Willis J. & Gona G., « Pwani C Kenya ? Memory, documents and secessionist politics in coastal Kenya » African Affairs 112/446, 48-71

- Wilson, G., « Mombasa. A modern colonial municipality », in Southall, A. (ed.), Social Change in Modern Africa (London, 1961), 98–112

Auteur

Bernard Calas, Professeur des université - Unité de recherche : LAM - Les Afriques dans le monde - UMR 5115.

Université Bordeaux Montaigne