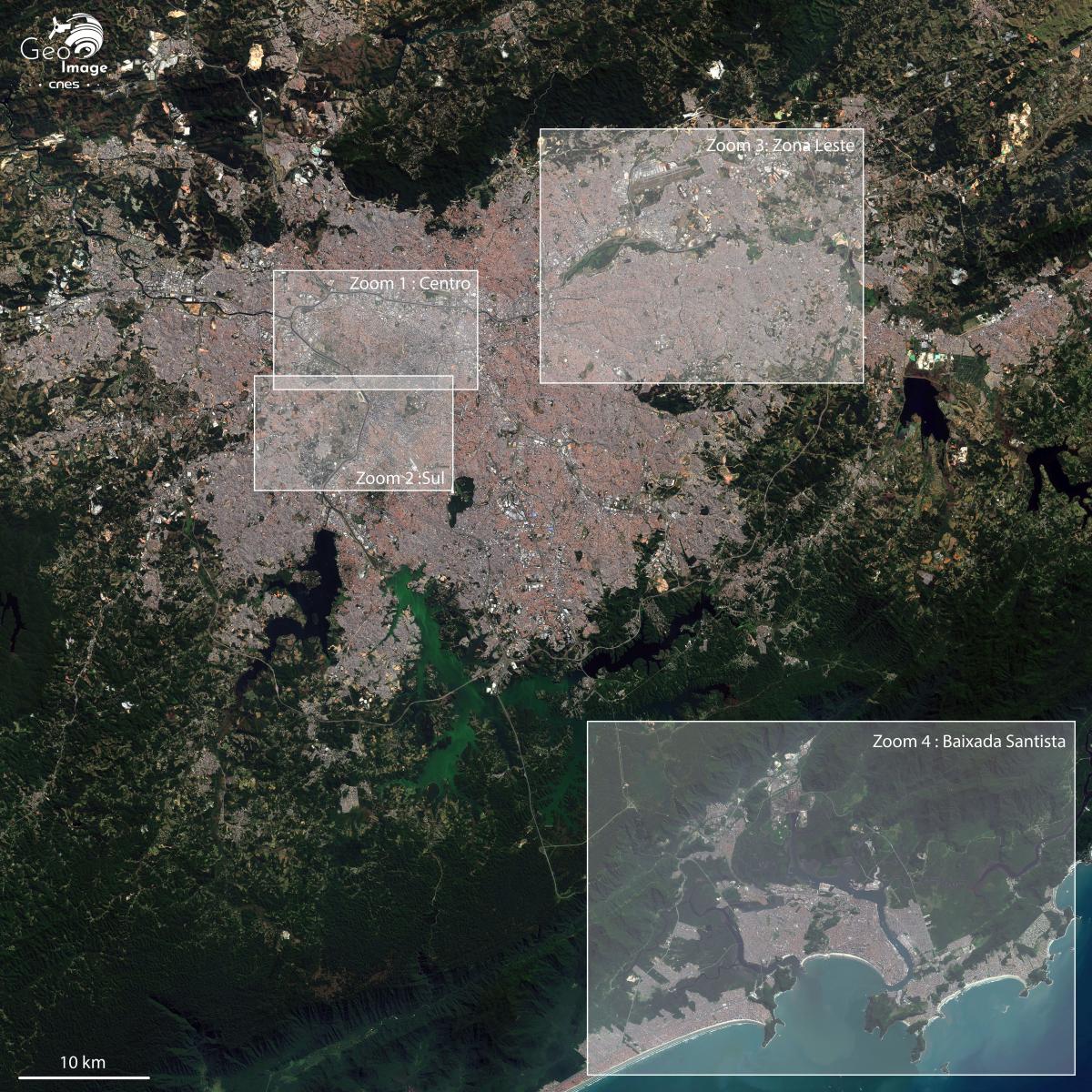

São Paulo est une mégalopole tropicale dans tous les sens du terme. Qu'elle soit une mégalopole ne fait aucun doute : avec 22 millions d'habitants, c'est l'une des plus grandes agglomérations du monde, alors qu'au premier recensement moderne réalisé au Brésil, en 1872, la ville ne comptait qu'un peu plus de 30 000 habitants. Tropicale, car située précisément sur le tropique du Capricorne au sens climatique, mais aussi parce que – comme beaucoup d'autres grandes villes de la zone intertropicale – elle est marquée par de très fortes inégalités entre des quartiers aisés et une vaste périphérie composée de quartiers pauvres. Les zooms d'étude choisis portent sur le centre-ville, les beaux quartiers de l'ouest, la périphérie populaire de l'est (Zona Leste) et la région portuaire de Santos (Baixada Santista).

Légende de l’image

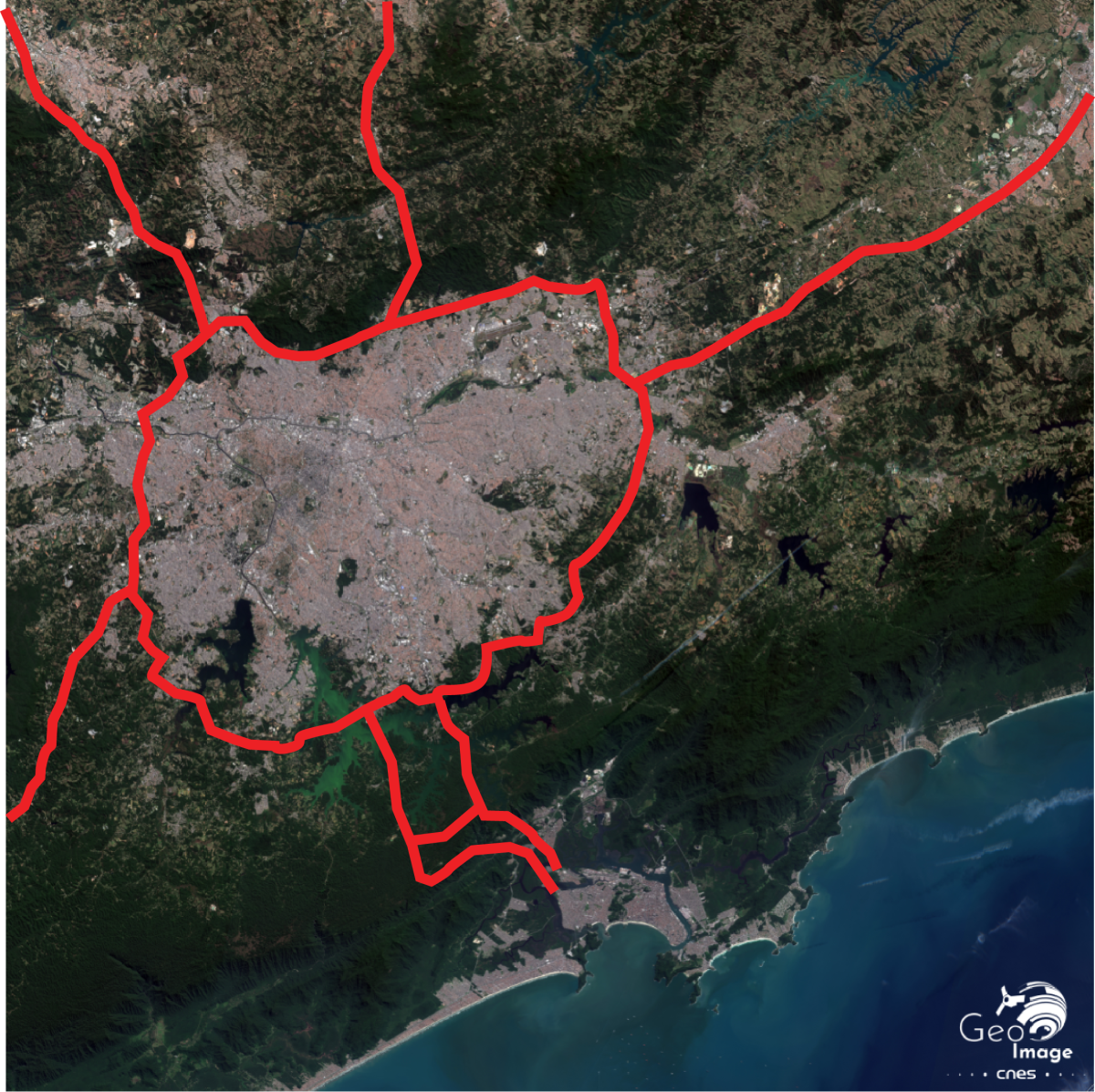

Cette image de São Paulo, grande métropole du Brésil, a été prise par le satellite Sentinel-2A le 30 août 2019. Il s’agit d’une image en couleurs naturelles de résolution native à 10m.

Présentation de l’image globale

São Paulo : Une mégalopole tropicale

Un organisme urbain exceptionnel

Qualifier São Paulo de mégalopole tropicale suppose de définir les deux termes et leurs implications. Tropicale, au sens des coordonnées géographiques, la ville l'est de justesse puisque sa latitude est 23°32′50″ Sud (longitude 46°38′09″ Ouest, altitude 769 m), si près du Tropique du Capricorne que ses habitants le traversent sur le chemin qui les mène à l'aéroport ou sur la route reliant São Paulo à Rio de Janeiro. (figure 1)

Elle est toutefois sans conteste tropicale au sens climatique, avec une alternance d'une saison sèche et d'une saison humide, cette dernière provoquant fréquemment des pluies brutales et des inondations parfois catastrophiques, comme en février 2020. Et comme beaucoup d'autres grandes villes de la zone intertropicale elle est marquée par de très fortes inégalités entre des quartiers aisés une vaste périphérie de quartiers pauvres.

Qu'elle soit une mégalopole ne fait pas non plus de doute. Avec 22 millions d'habitants, c'est l'une des plus grandes agglomérations du monde, la quatrième selon le département spécialisé des Nations unies, derrière Tokyo (37,4 millions), New Delhi (30,3) et Shanghai (27,1), et devant Mexico (21,8), Dhaka (21), Le Caire (20,9), Pékin (20,5), Mumbai (20,4) et Osaka (19,2).

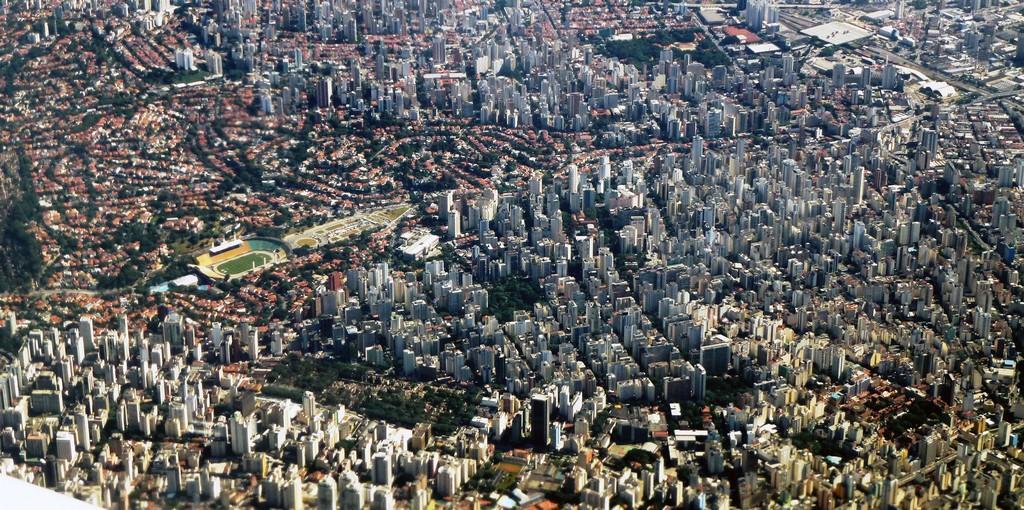

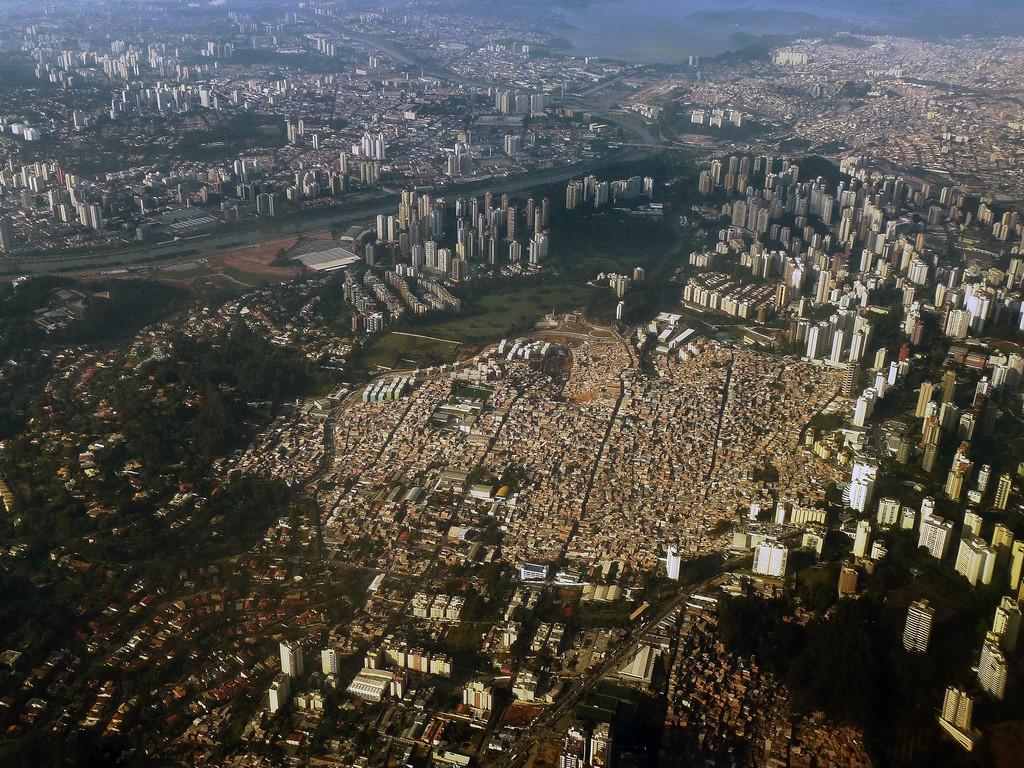

Au-delà de ce chiffre brut, son immensité se constate clairement sur les images satellites et dans le paysage observé depuis un avion (figure 2) ; le premier contact déconcerte toujours les voyageurs. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils s'apprêtent à s'y poser pour la première fois, ont la surprise, après avoir cru survoler le centre-ville, de découvrir plus loin un deuxième groupe de gratte-ciel, puis un troisième, et ainsi de suite, avant d'atteindre enfin l'aéroport, tant la ville est étendue.

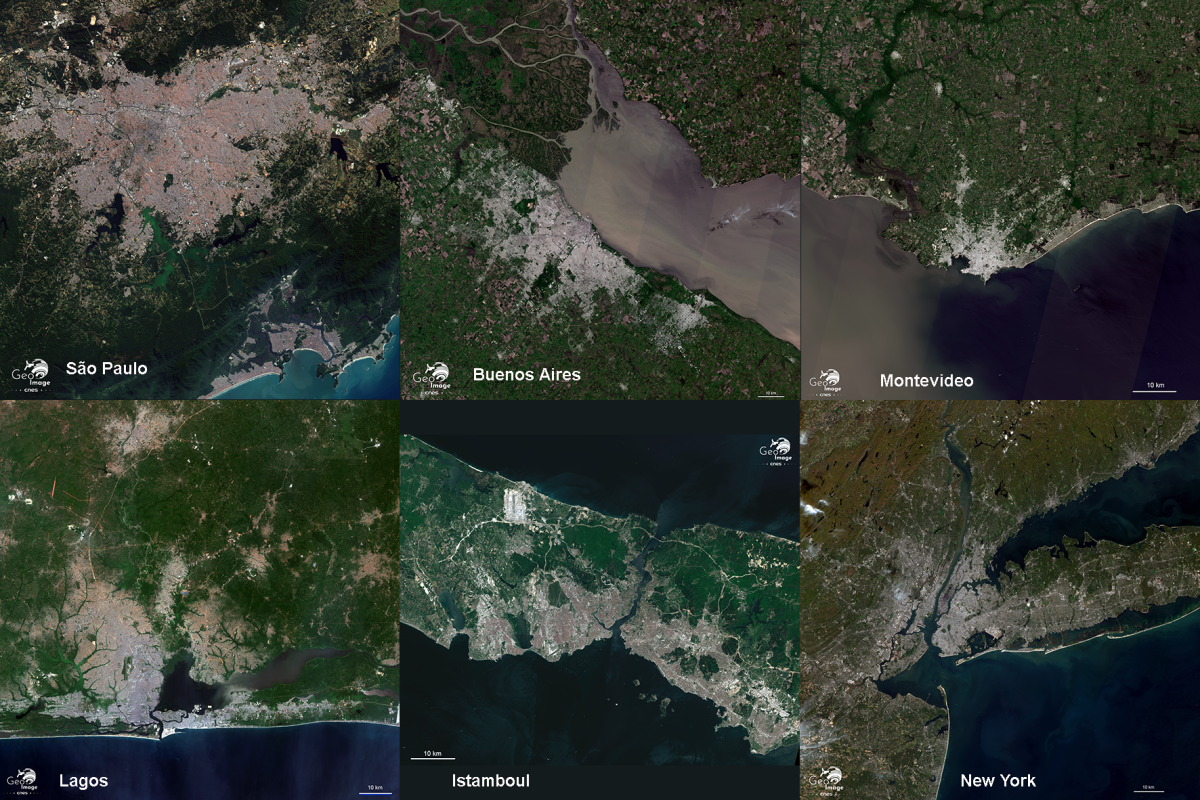

Pour mieux apprécier l'étendue de la zone urbanisée, on peut comparer São Paulo à d'autres métropoles mondiales choisies pour leurs similitudes de configuration liées à la proximité avec le littoral, même si celui-ci ne se situe pas forcément dans la même direction.

La comparaison avec Buenos Aires et Montevideo, sur le même continent, montre que São Paulo est beaucoup plus étendue. Il en va de même avec Lagos, Istanbul et New York, malgré des situations démographiques et économiques très différentes (figure 3).

La croissance démographique et urbaine

Cette population et cette étendue sont le résultat d'une croissance extrêmement rapide puisqu'au premier recensement moderne réalisé au Brésil, en 1872, la ville ne comptait qu'un peu plus de 30 000 habitants. Elle s'est d'abord développée avec le boom du café, dans la première moitié du XXe siècle, puis a connu un développement industriel et des services qui en a fait la capitale du pays. En 1940 son agglomération comptait déjà 1,5 million d'habitants, un peu moins de 5 millions en 1960, déjà 12 millions en 1980 près de 20 millions au recensement de 2010.

Croissance démographique comparée de la commune, de la région métropolitaine et de l’Etat fédéré, de 1872 à 2010

| Date | Commune de São Paulo | Région métropolitaine | État fédéré de São Paulo |

| 1872 | 31 385 | - | 837 354 |

| 1890 | 64 934 | - | 1 384 753 |

| 1900 | 239 820 | - | 2 282 279 |

| 1920 | 579 033 | - | 4 592 188 |

| 1940 | 1 326 261 | 1 568 045 | 7 180 316 |

| 1950 | 2 198 096 | 2 622 786 | 9 134 423 |

| 1960 | 3 781 446 | 4 739 406 | 12 974 699 |

| 1970 | 5 924 615 | 8 139 730 | 17 771 948 |

| 1980 | 8 493 226 | 12 588 725 | 25 040 712 |

| 1991 | 9 646 185 | 15 444 941 | 31 588 925 |

| 2000 | 10 434 252 | 17 878 703 | 37 032 403 |

| 2010 | 11 253 503 | 19 683 975 | 41 252 162 |

Source : IBGE, Censos Demográficos

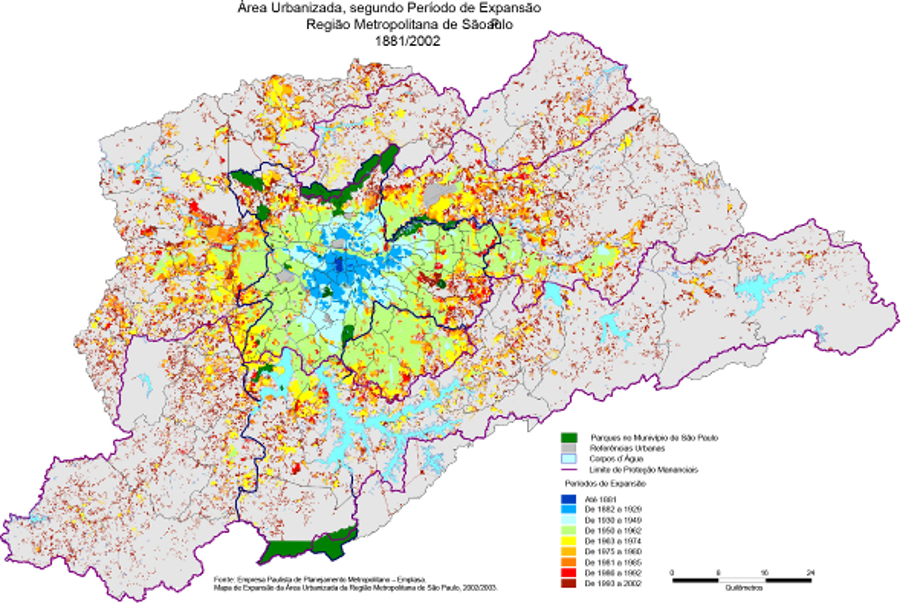

La croissance du bâti

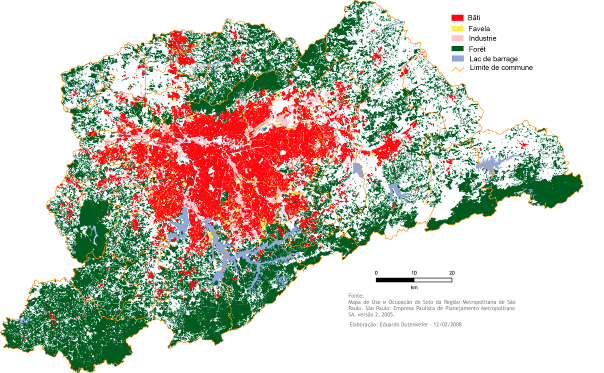

La croissance démographique et économique a entraîné une explosion de la zone bâtie, qui a rapidement dépassé les limites de la commune de São Paulo, si bien que, pour la gérer tant bien que mal, il a fallu créer la région métropolitaine, laquelle regroupe aujourd'hui une quarantaine de communes (fig. 4).

On peut mesurer l'ampleur et la rapidité de cette expansion urbaine en comparant plusieurs cartes anciennes. Sur la première, publiée en 1810, où le nord est orienté à gauche, la ville – qui comptait alors moins de 10 000 habitants – est encore enserrée dans le « V » historique (fig. 5). Celui-ci est formé par deux rivières coulant en contrebas, longeant deux des côtés de l'étroit plateau triangulaire sur lequel les Jésuites avaient construit le collège à l'origine de la ville : le Tamanduateí et l'Anhangabaú, respectivement « rivière des vrais fourmiliers » et « rivière des maléfices du diable » en tupi, la langue parlée par les Indiens locaux.

Sur la deuxième carte, datant de 1924, la ville compte près de 600 000 habitants, et un nouveau « V », formé par le Tietê et son affluent le Pinheiros, fait déjà paraître bien petit celui de la carte précédente (fig. 6). Ce deuxième « V » a lui-même été largement dépassé par la croissance urbaine ultérieure.

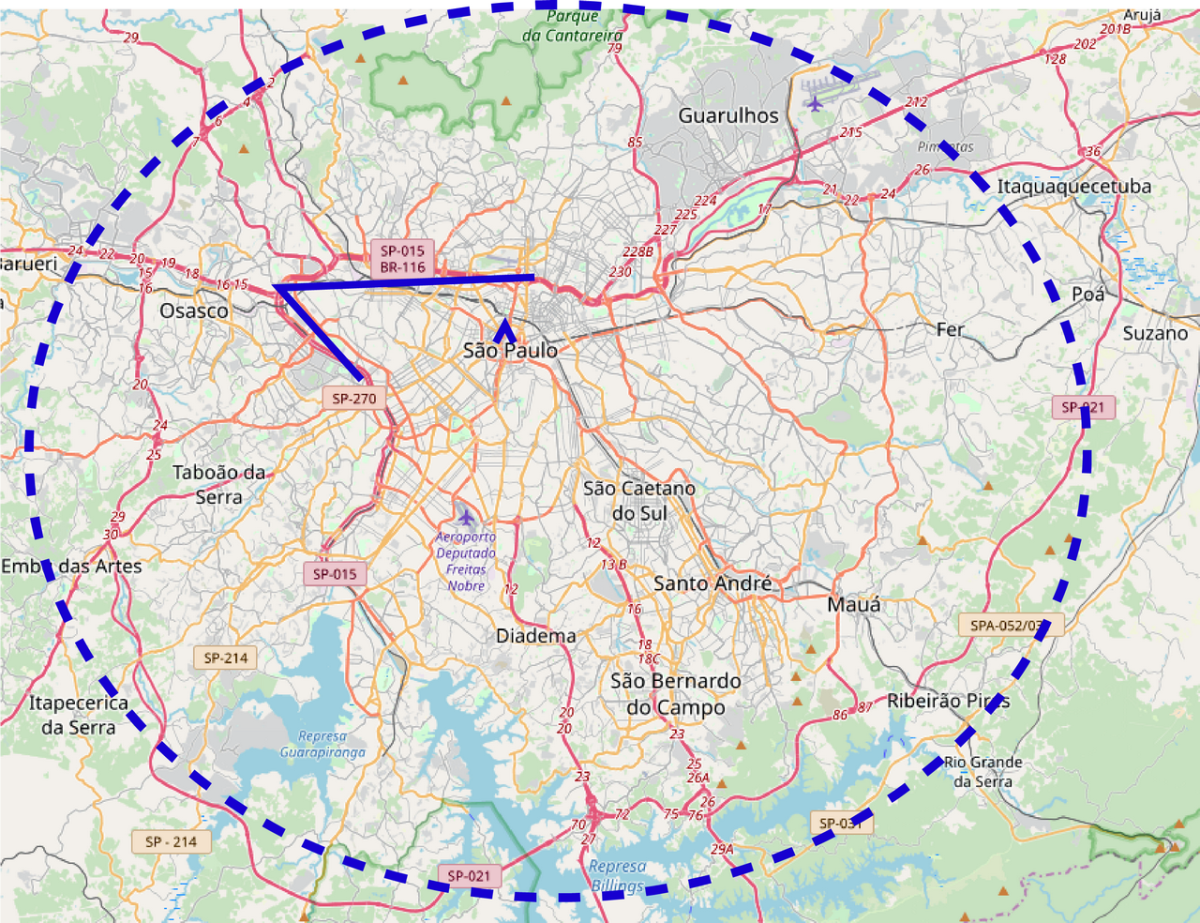

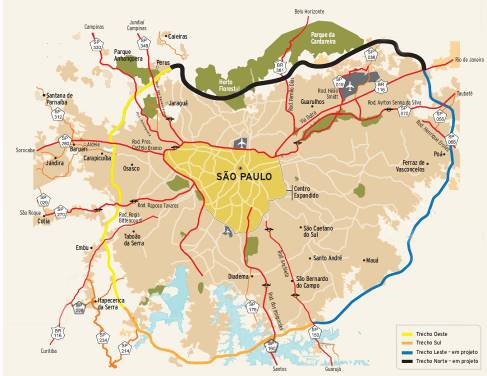

Sur la carte actuelle de la ville, le premier « V » est aujourd’hui presque invisible, et le second ne délimite plus que le « centre étendu », ou « centro expandido ». De plus, l'ellipse qui englobe désormais l'essentiel du bâti correspond grosso modo au tracé du Rodoanel, l'anneau autoroutier dont la dernière étape de construction est encore en cours (fig. 7).

Utilisation du sol

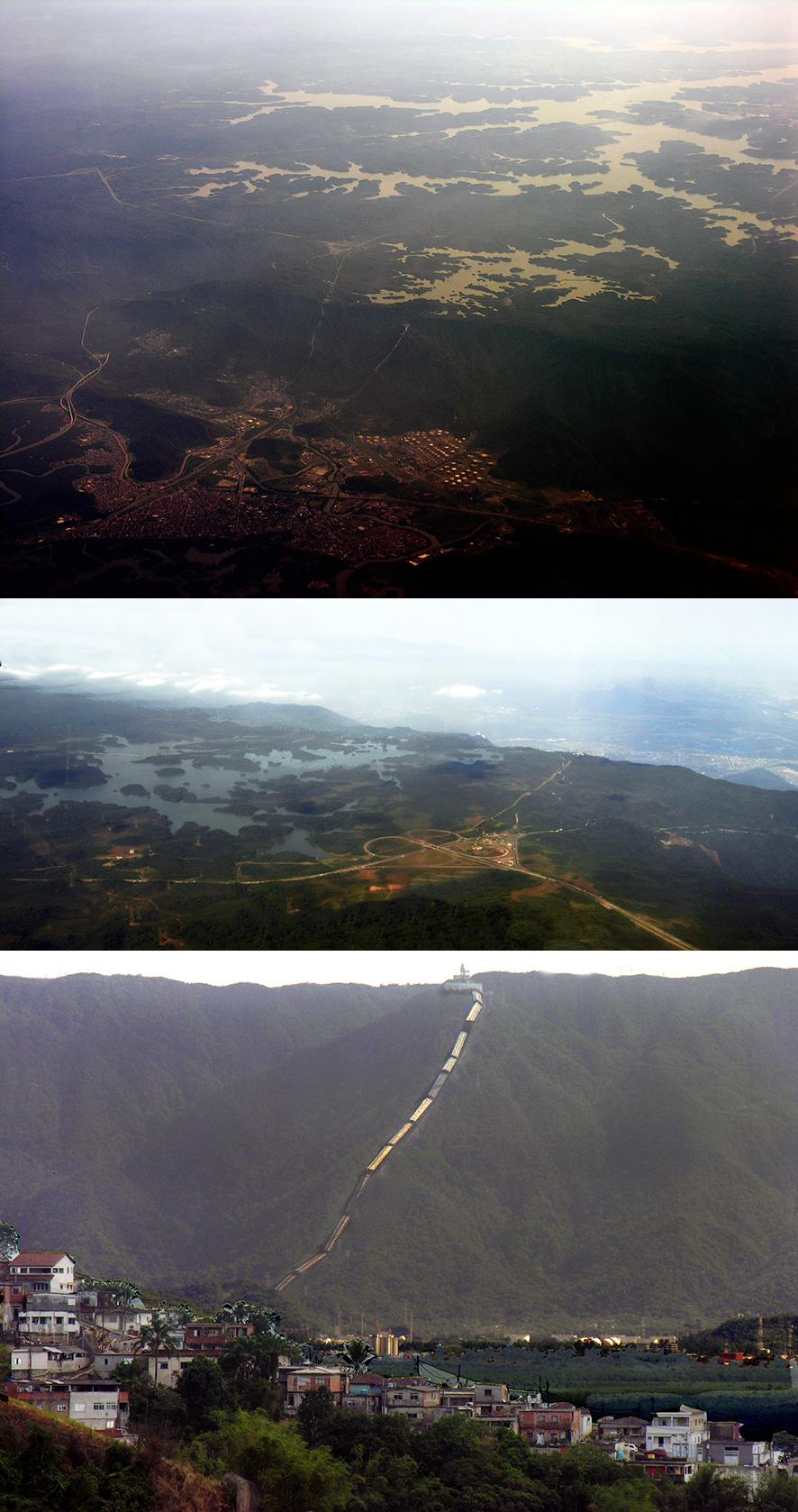

Il s'en faut donc de beaucoup que l'ensemble de la région métropolitaine soit occupé par les zones résidentielles ou industrielles : la figure 8 montre que si elles occupent largement son centre, représenté en rouge, jaune et rose sur la figure, il reste sur ses périphéries des espaces boisés, au sud la serra do Mar, qui occupe le revers du plateau séparant la ville de la mer, et au nord la serra da Cantareira.

On y observe également les réservoirs créés à l'origine pour produire de l'hydroélectricité en profitant de la dénivellation de plus de 700m. Puis, plus tard, qui vont de plus en plus servir de réserve d'eau potable à la ville, avant qu'on y renonce à cause de leur pollution. D’ailleurs, sur l'image satellitaire, les deux principaux - Billings et Guarapiranga - ont des couleurs différentes, noir et vert, en fonction de la qualité de leurs eaux.

Le Rodoanel et les autoroutes

En dehors de la circulation liée à sa propre population de près de 22 millions d'habitants, la ville est aussi un point de convergence ou de transit de flux nationaux. La circulation y est donc toujours difficile. Voire parfois chaotique lorsqu’un incident se produit quand de fortes pluies provoquent des inondations, ce qui arrive fréquemment.

Pour y remédier, on a d'abord aménagé des voies sur berges : les deux Perimetrais aux bords des rios Tietê et Pinheiros. Puis, plus récemment, un vaste anneau autoroutier - le Rodoanel – a été construit (Fig. 9).

Son but est de contourner la ville à bonne distance et de raccorder entre elles et les autoroutes menant vers le littoral au sud, Rio de Janeiro au nord-est, Curitiba au sud-ouest et vers les villes de l'intérieur de São Paulo à l'ouest.

On les suit bien sûr l'image satellitaire sur laquelle elles sont soulignées (Fig. 10). On estime que quand elle sera totalement achevée, cette infrastructure diminuera de 40 % la circulation sur les voies sur berges en les déchargeant du trafic se dirigeant vers le port de Santos ou reliant entre elles des villes extérieures, sans avoir besoin de passer par São Paulo.

Geosampa, un Système d'Information Géolocalisé (SIG) développé par la Mairie de São Paulo

Pour connaître et représenter les milieux naturels, les types d'utilisation du sol et les problèmes environnementaux de la commune de São Paulo, on peut avoir recours à la remarquable carte interactive - fondée sur son système d'information géographique - développée par la mairie, Geosampa.

La composition de cartes numérique de la ville de São Paulo y permet de combiner entre elles 178 couches d'information, dont par exemple le type prédominant d'utilisation des terres (supérieur ou égal à 60 %), les équipements sociaux, les réseaux de transport ou les favelas.

Les zooms d'étude

Les zooms d'étude choisis portent sur le centre-ville, les beaux quartiers de l'ouest, la périphérie populaire de l'est – ou Zona Leste, et la région portuaire et balnéaire de Santos, ou Baixada santista.

Ce zoom englobe dans le « centre étendu », défini par le cours des rios Tietê et Pinheiros, le centre historique, autour du Patio do Colégio, et les quartiers créés après le boom du café, autour de l'Avenida Paulista et du stade Pacaembu.

Le centre de São Paulo a une définition précise et légale puisque c'est la zone où la circulation des voitures et des camions est restreinte par le rodizio : un jour par semaine il leur est interdit de circuler aux heures de pointe, en fonction de leur plaque minéralogique : celles qui se terminent par 1 et 2 le lundi, 3 et 4 le mardi, etc., le week-end restant libre. Ces limites sont le « V » formé par le Tietê et le Pinheiros et par une série d'avenues qui ferment vers l'est un large triangle central (Fig. 11).

Les marginais : les gigantesques grandes voies sur berges

Cette délimitation est d'autant plus facile à repérer sur les images que les cours des deux rivières sont soulignés par des voies sur berges de grande largeur, qui y ont été construites pour former une sorte de périphérique proche du centre.

Progressivement élargies, elles comptent aujourd'hui jusqu'à onze voies dans chaque sens, soit 22 voies au total. Mais malgré la création progressive de voies supplémentaires, elles sont constamment saturées. Depuis que le rodizio a exclu 20 % des véhicules les jours ouvrables, le nombre de véhicules dont la plaque minéralogique se termine par deux des 10 chiffres de 0 à 9, la flotte en circulation a augmenté de 40 %...

Le Patio do Colégio au cœur historique de la ville

Le Pátio do Colégio est la place où se situait le collège construit par les Jésuites en 1554, l'acte fondateur de la ville de São Paulo. Il est peu visible sur l'image satellitaire, comme tout le centre historique mais en vue aérienne ou du haut des immeubles voisins (Fig. 13), on perçoit bien en quoi cette place résume l'histoire de la ville : alors que les bâtiments initiaux - remis dans leur état initial présent longtemps abrité le palais du gouverneur - étaient de style portugais, ceux qui les jouxtent au Nord, construits au XIXe siècle, sont de style néoclassique européen et les gratte-ciel qui lui font face sont clairement inspirées de modèles nord-américains.

L'avenue Paulista : richesses et centre historique des affaires

Inaugurée en 1891, l'avenue Paulista marque le moment où le boom du café se traduit par une expansion de la ville sur le plateau qui sépare les vallées du Tietê et du Pinheiros. Il était au départ le lieu de résidence des barons du café et des industriels d'origine européenne enrichis par le décollage économique de la ville.

Plus tard elle est devenue le centre des affaires (Fig. 14) et est encore aujourd'hui jalonnée d'immeubles de bureaux, bien que d'autres quartiers d'affaires se soient développés dans d'autres parties de la ville.

Le stade Pacaembu et Higienópolis

Le quartier d'Higienópolis a été lancé à la même époque que l'avenue Paulista, à la fin du XIXe siècle, et son nom dit bien qu'il a été conçu pour offrir à de riches clients une alternative au centre historique, considéré comme vieilli et insalubre. Il a été longtemps l'un des plus chics de la ville, avant que d'autres ne lui fassent concurrence et que des immeubles élevés remplacent ici aussi ses belles maisons. Il garde néanmoins un certain attrait par ses espaces verts à proximité du quartier édifié autour du stade Pacaembu sur le modèle des villes jardins anglaises, ce qui a permis de le classer et de le préserver.

À la périphérie du centre se situent une série d'équipements aujourd'hui à l'étroit, comme le marché de gros de la CEAGESP, appelée à être prochainement déménagé, où l'aéroport du Campo de Marte, aujourd'hui réservé à la petite aviation d'affaires (comme son équivalent parisien Le Bourget) après avoir été supplanté par Congonhas (l'équivalent d'Orly) puis par Guarulhos (l'équivalent de Roissy-Charles De Gaulle).

Le zoom sur les beaux quartiers se situe immédiatement au sud-ouest du précédent et certains éléments s'y retrouvent, comme l'avenue Paulista et le campus de l'université de São Paulo (USP).

L'Ouest

La vue aérienne (Fig. 16) complète la vue satellitaire. On y distingue le rio Pinheiros, le campus de l'Université de São Paulo (USP), l'hippodrome du Joquei Clube, le vaste parc d'Ibirapuera, ainsi que les stades Pacaembu et Allianz park, déjà visibles sur le zoom précédent.

Le quartier des Jardins et le parc Ibirapuera : le plus chic de la ville

Le quartier des Jardins est le plus chic – et le plus cher – de la ville. Composé de grandes maisons entourées de vastes jardins, et donc très verdoyant, il contraste avec les quartiers d’immeubles qui l’entourent. Il se prolonge par le parc Ibirapuera, qui crée lui aussi un vaste espace vert, bien visible aussi bien sur la vue aérienne (Fig. 17) que sur le zoom satellitaire. On y distingue les bâtiments blancs aux formes géométriques dessinés par Oscar Niemeyer, l’architecte de Brasília.

Le campus de l'USP : beaux quartiers, classes moyennes et contrastes sociaux

Le campus de l’Université de São Paulo (USP) ouvre un autre vaste espace vert. Bien qu’il accueille près de 31 000 étudiants en licence, environ 18 000 en master et doctorat, 5 000 professeurs et plus de 12 000 personnels d’appui, la densité d’occupation reste faible sur les 88 hectares du campus.

La construction de la Cidade Universitária était déjà prévue dans le projet original de l’USP, dans les années 1930, et une zone avait été réservée à cet effet sur l’ancienne ferme de Butantã. Mais son installation n’a réellement commencé qu’en 1968, lorsque le gouvernement militaire de l’époque a souhaité éloigner ces étudiants, jugés un peu trop contestataires, du centre-ville.

La figure 18 montre ce campus en vue aérienne. On y distingue, au premier plan, entre le Rio Pinheiros et le bassin d’aviron, la voie sur berges Pinheiros, bien chargée par un afflux de voitures en direction du centre-ville.

Le quartier du Morumbi est l’un de ceux vers lesquels ont migré les classes moyennes et supérieures lors de la croissance rapide de la ville. C’est là que se trouvent le palais du gouverneur de l’État de São Paulo et le stade de l’équipe favorite des classes aisées, le São Paulo Futebol Clube. Il a l’avantage d’être proche des quartiers d’affaires les plus récents, comme celui qui s’est développé le long de l’avenue Berrini.

Bien équipé en commerces de luxe et en infrastructures de loisirs, comme le shopping Morumbi, il inclut pourtant l’une des principales favelas de la ville, celle de Paraisópolis (Fig. 19). Cela crée des contrastes sociaux brutaux à très courte distance, bien illustrés par une photographie de Tuca Vieira (voir « Une photo pour penser les inégalités », Justice spatiale/Spatial justice, http://www.jssj.org/article/une-photo-pour-penser-les-inegalites/).

Parc et musée de l’Ipiranga

L’Ipiranga (Fig. 20) est l’un des hauts lieux du Brésil, car c’est sur les rives de ce modeste ruisseau — depuis lors entièrement englobé dans la ville — qu’a eu lieu l’un des épisodes les plus célèbres de l’histoire du pays (voir « O grito do Ipiranga », le tableau de Pedro Américo et la réalité historique, Braises, https://braises.hypotheses.org/1574).

Dom Pedro, jusque-là prince-régent du Brésil pour le compte de son père, roi du Portugal, y a lancé le « cri d’Ipiranga » — « L’indépendance ou la mort » — le 7 septembre 1822. Cette date est devenue celle de la fête nationale du Brésil, officiellement célébrée comme le « Jour de l’Indépendance ».

Accéder aux repères géographiques de l'image

La Zona Leste – la « zone Est » – compte plus de quatre millions et demi d’habitants sur un peu moins de 400 km². C’est la partie la plus pauvre de la ville, en dehors des favelas enkystées dans d’autres zones urbaines. Son aspect, sur l’image satellitaire, diffère fortement de celui du centre ou des beaux quartiers de l’ouest.

Ce qui saute aux yeux, sur le zoom comme sur la vue aérienne (Fig. 21), c’est l’absence d’axes structurants et d’espaces verts susceptibles de rompre le moutonnement de constructions basses s’étendant à perte de vue. Les seuls éléments facilement repérables sont la vallée du Tietê (notamment son parc écologique, cf. infra) et l’aéroport international de Guarulhos, situé dans la partie supérieure de l’image satellitaire.

Périphéries et système dit d'« autoconstruction »

Le tissu urbain de la Zona Leste est très composite (Fig. 22), il mêle zones résidentielles, qui sont essentiellement des maisons plus ou moins précaires et quelques grands ensembles d'immeubles, commerces, entrepôts, dépôts de matériaux de construction, etc., sans que cette cohabitation ait été planifiée, ni même organisée.

Les résidences qui en composent la plus grande partie ne sont pas des favelas. Ce sont des maisons pour la plupart construites par les habitants eux-mêmes, en briques en général laissées à l'état brut, sans crépi ni peinture. Beaucoup d'entre elles comptent un étage ou même plusieurs, construit à mesure que la famille devient plus nombreuse et parvient à économiser suffisamment pour agrandir le logement dans la seule direction possible, vers le haut.

L'avantage de ce système dit d'« autoconstruction » est qu'il permet aux familles de se loger à relativement bas prix et d'étaler la construction de leur logement dans le temps. Son inconvénient est que ces maisons bâties sans architecte ne respectent pas les normes minimales de sécurité, présentent souvent des défauts graves et peuvent s'effondrer si le calcul de résistance des murs porteurs n'a pas été bien fait, comme cela apparaît souvent lorsque l'on tente de construire des étages supplémentaires.

Fig. 22. Aspects des périphéries

Le parc écologique du Tietê sur une partie des várzeas, les plaines inondables

Le parc écologique du Tietê a été délimité de façon à occuper une partie de ses várzeas, les plaines d'inondation périodiquement recouvertes par les crues de la rivière. Bien que rognée par la construction de routes et quelques invasions de sa périphérie par des favelas, cette zone verte et humide crée une rupture bienvenue dans la masse du bâti.

Il a été en particulier observé qu'elle fait naître un « îlot de fraîcheur » à l'intérieur de l'« îlot de chaleur » créé, lié à l'échauffement diurne des bâtiments par le soleil. C'est en périphérie de ce parc qu'a été créé le Campus Est de l'Université de São Paulo, celle-ci ayant considéré qu'il n'était pas acceptable que la Zona Leste ne dispose d'aucune université publique.

Le stade Itaquerão, un grand équipement

Un autre grand équipement va contribuer, au moins partiellement, à la structuration urbaine de la Zona Leste, le stade Itaquerã, dit Itaquerão ou le grand Itaquera, de son nom officiel Arena Corintians puisqu'il a été construit pour abriter l'équipe de football Corintians, une des principales de la ville de São Paulo. Les supporters de cette équipe se recrutent principalement dans les quartiers populaires et il a paru opportun de situer son stade dans la Zona Leste, jusque-là ne pouvait jouer qu'au stade Pacaembu, à l'ouest.

Une conjonction de facteurs a permis d'entreprendre cette construction ; à commencer par l'appui du président Lula, fervent supporteur de cette équipe, qui a appuyé de tout son poids projet de construction d'un stade dans cette région où cette équipe dans la perspective coupe du monde de football de 2014. Un autre facteur capital a été la présence au milieu de la Zona Leste d'un vaste espace disponible, qui avait été réservé pour servir de zone de manœuvre des rames au bout d'une ligne de métro. On a donc pu y construire non seulement le stade lui-même, mais aussi un vaste centre commercial et des immeubles de bureaux, qui constitueront avec lui un élément structurant pour toute la zone.

Accéder aux repères géographiques de l'image

La Baixada Santista – ou plaine de Santos - se situe en contrebas de São Paulo, au pied de la Serra do Mar qui sépare la ville de la mer (Fig. 25). Elle rassemble à la fois sa zone portuaire et sa zone balnéaire, une cohabitation qui ne va pas sans problèmes.

800 mètres de dénivelé

Entre le revers du plateau brésilien, incliné vers l'ouest, et la mer, la serra do Mar interpose près de 800 m de dénivelé. Le rebord du plateau lui-même est en pente faible. Et l'on a pu y barrer le Pinheiros pour constituer des lacs de barrage, y stocker des réserves d'eau et les déverser en contrebas pour produire de l'électricité (Fig. 26).

L'autoroute des Imigrantes

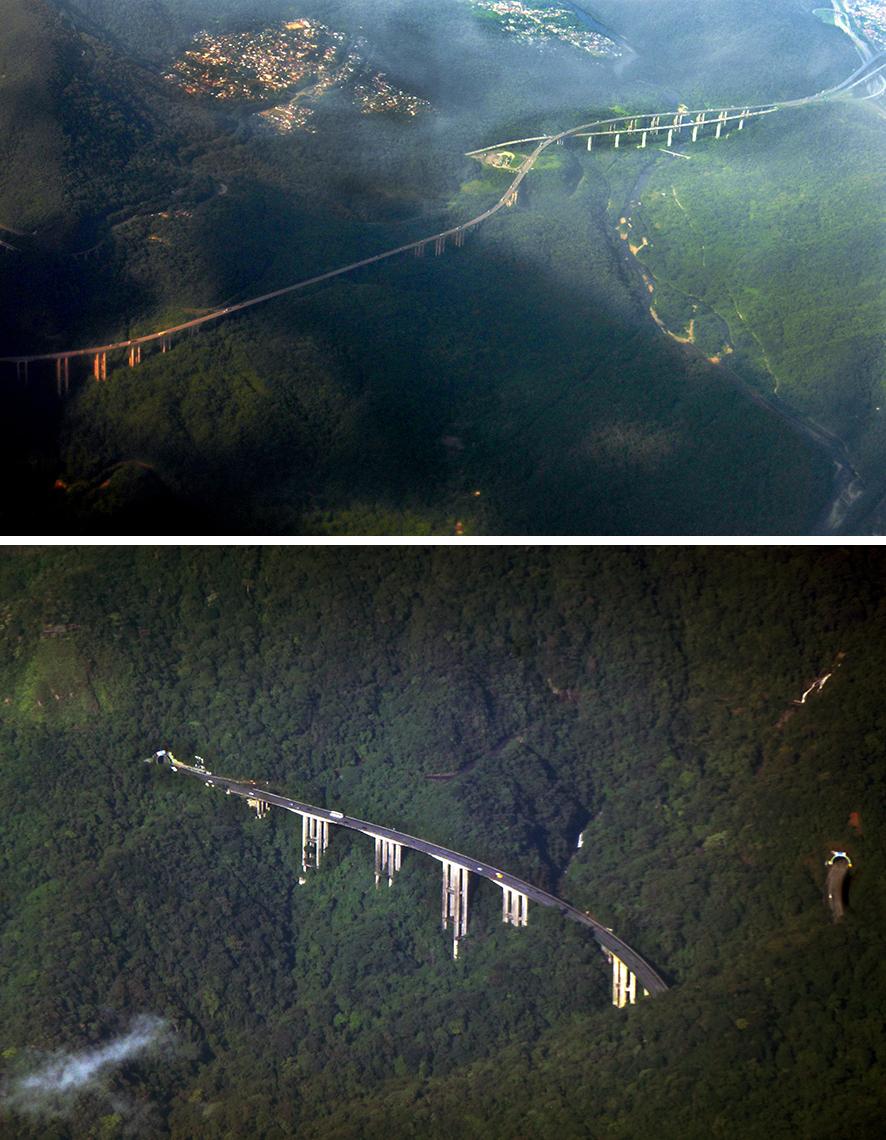

Si cette dénivellation a donc des avantages pour la production d'énergie, il n'en va pas de même pour la circulation entre São Paulo et la Baixada Santista. Celle-ci avait été occupée par les Portugais dès le début du XVIe siècle, alors que São Paulo n'a été fondé qu’en 1554. Dès le début de l'occupation la montée et la descente de la Serra ont été difficiles.

Aujourd'hui, les liaisons sont assurées par deux autoroutes : l'une plus ancienne, la rodovia (route) Anchieta, et l'autre plus récente, la rodovia Imigrantes (Fig. 27). La première, baptisée du nom du jésuite qui fonda le collège d'où est née São Paulo, a été construite entre 1939 et 1947. Le nom de la seconde rend hommage aux immigrants arrivés par Santos et qui ont colonisé l'intérieur de l'État de São Paulo pour produire le café qui a fait sa fortune. Sa construction, de 1974 1976, à une époque où l'on se souciait déjà davantage de préserver l'environnement, s'est faite en utilisant au maximum viaducs et tunnels, de façon à préserver le plus possible les forêts qui couvrent encore le revers de la serra do Mar. On n'a hélas pas pu empêcher que certains des campements ouverts au moment de la construction ne se transforment en invasions permanentes, notamment autour de la cota 200, ainsi nommé en raison altitude à laquelle se situe.

Le trafic sur ces deux voies est si fort qu'il a fallu prendre des mesures extrêmes, notamment pour les grands départs et les grands retours des week-ends et des jours fériés : en début de période, pour assurer l'écoulement du flot des véhicules dans le sens São Paulo–Santos, sept des huit voies que content ensemble les deux autoroutes sont réservées pour la descente, et une seule pour la montée. À la fin de la période, le dimanche, à la fin du week-end prolongé ou des vacances, c'est l'inverse et sept voies sont réservées à la montée de Santos vers São Paulo, et une seule à la descente.

Santos : le premier port du Brésil

Le port de Santos est de loin le principal du pays. C'est par lui que transitent les approvisionnements des 22 millions d'habitants de la ville, et la plupart de ceux des 40 millions des habitants de l'État. Il a été progressivement équipé et étendu pour répondre à une demande croissante, avec des zones équipées pour le transit du vrac solide, du vrac liquide et des conteneurs (Fig. 28). Les extensions portuaires se sont déjà étendues à quelques-unes des îles situées en arrière du port de Santos, comme celle de Barnabé, alors que d'autres sont encore inoccupées ont servi de lieu de décharge pour les industries qui se sont installées près du port.

Cubatão : les importantes zones industrielles

Entre la serra do Mar et Santos se situent les zones industrielles de Cubatão, qui comporte notamment des usines sidérurgiques, des raffineries, et des industries chimiques. Sans atteindre toujours – heureusement - les proportions d'un accident aussi dramatiques que l'incendie d'un oléoduc en 1984, qui détruisit complètement la favela de Vila Socó, cette présence cause évidemment des problèmes environnementaux. Ils sont d'autant plus graves que la baixada comporte des zones de mangroves et de forêt littorale où vivent encore de nombreuses espèces d'animaux sauvages (Fig. 29).

Plages

La cohabitation est également problématique avec une autre des activités majeures de la région, le tourisme balnéaire de masse, dans des stations très fréquentées par la population de São Paulo (Fig. 30). Toute une série d'entre elles se succèdent au long du littoral, vers le sud-est comme Praia Grande, ou vers le nord-ouest, comme Guarujá, la première d'une longue succession de stations qui s'étend désormais bien au-delà de l'image jusqu'à la frontière de l'État de Rio.

Cette Riviera dans la construction a été rendue possible par l'ouverture de la route côtière entre São Paulo et Rio, après la seconde guerre mondiale, a donné naissance au principal pôle de tourisme balnéaire du pays, aux portes même de son principal pôle économique.

D’autres ressources

Sur le site GeoImage :

- Hervé Théry : Brasilia : de zéro à trois millions d’habitants en soixante ans

- Hervé Théry : Manaus, villes d’eaux au cœur de l’Amazonie

Sur le site Geoconfluences de l’ENS de Lyon :

- Portrait de São Paulo (1) : une capitale du Brésil

- Portrait de São Paulo (2) : contrastes, problèmes, défis

Dans le carnet de recherche Braises :

- Appartements de luxe à São Paulo

- Hiver à São Paulo

- La carte du crime à São Paulo, entre Suède et Afrique du Sud

- Le paradoxe de la crise de l’eau à São Paulo

- Le Rodoanel, rocade autoroutière de São Paulo

- Le Tietê, le fleuve de São Paulo

- Le Viaduto do Chá à São Paulo, un « viaduc du thé » dans la capitale du café

- Les embarras de São Paulo

- Périphéries de São Paulo

- Pluies tropicales sur São Paulo

- São Paulo vue du ciel

- São Paulo vue par Auguste de Saint-Hilaire (1819)

Albums sur Flickr :

- São Paulo (20 photos)

- Périphéries de São Paulo (8 photos)

Auteur

Hervé Théry, Directeur de recherche émérite au CNRS-Creda, professeur à l'Université de São Paulo-USP/PPGH