Situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, le mont Fuji est le point culminant du Japon. Haut de 3 776 mètres et visible depuis la capitale par temps clair, ce volcan actif, dont la dernière éruption date de 1707, est l'un des paysages les plus emblématiques du pays avec son cône enneigé d’octobre à février.

Lieu de pèlerinage ancestral abritant plusieurs sanctuaires shintoïstes, le mont Fuji attire chaque été des milliers de randonneurs et pèlerins japonais et étrangers. Il a inspiré de nombreux artistes, notamment Hokusai au XIXᵉ siècle avec ses célèbres estampes (Les Trente-six vues du mont Fuji), contribuant à son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013 comme « site culturel ».

Légende de l’image

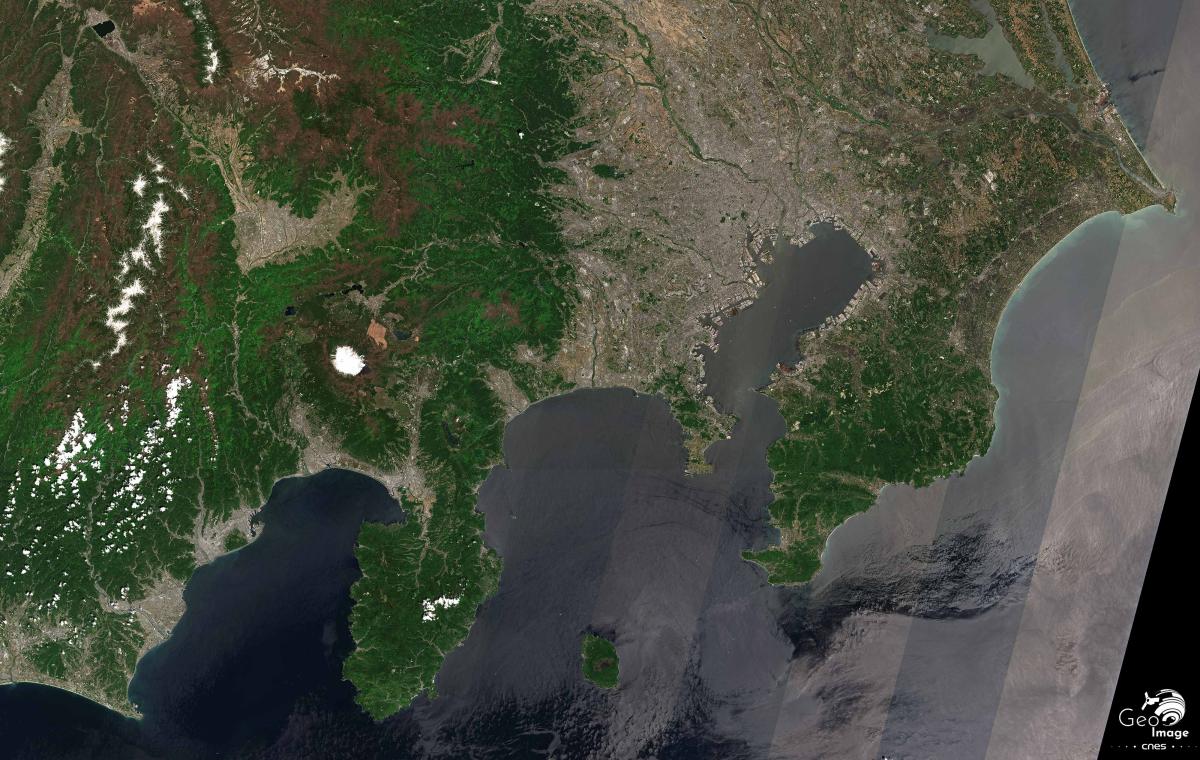

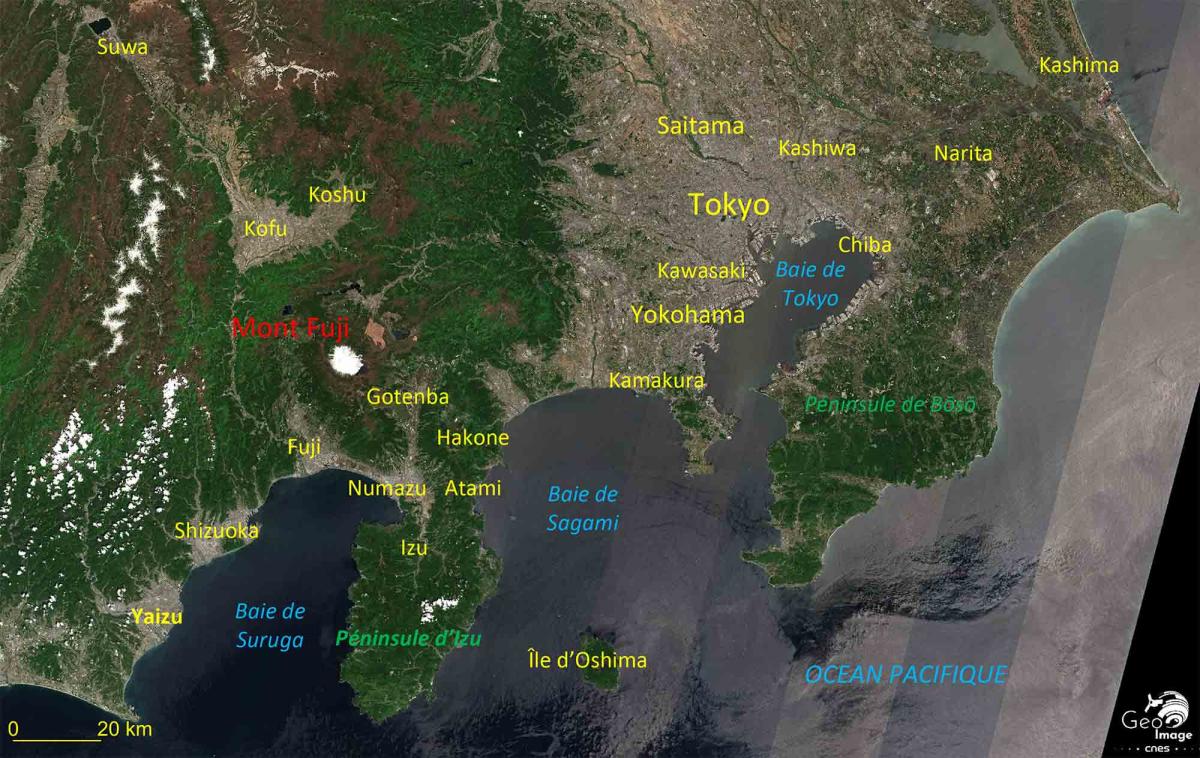

Cette image du Mont Fuji sur la côte sud de l'île de Honshū, au sud-ouest de l'agglomération de Tokyo a été prise le 2 mai 2020 par le satellite Sentinel-2A. Il s’agit d’une image en couleurs naturelles de résolution à 10m.

Présentation de l’image globale

Le Mont Fuji : un des hauts lieux de l’Archipel

Un des maillons de la Mégalopolis japonaise

Située sur la côte méridionale de l’île japonaise de Honshu, la région du mont Fuji est dominée par le point culminant du pays à 3 776 mètres d'altitude. Cette région, à cheval sur les préfectures de Shizuoka, Kanagawa et Yamanashi, est traversée par les grands axes reliant le Kantō et Tokyo à l’est, au Kansai, à Osaka et aux Alpes japonaises à l’ouest. Quatre principales villes sont situées au pied du volcan : Fujiyoshida au nord, Gotemba à l’est, Fuji au sud et Fujinomiya au sud-ouest. La région abrite également de nombreux lacs, parmi lesquels les lacs Kawaguchi, Motosu, Yamanaka et Sai.

La région appartient au « Japon de l’Endroit », pour reprendre l’expression du géographe Rémi Scoccimarro. Cette façade dynamique ouverte sur le monde via l’océan Pacifique n’est pourtant pas uniforme. À l’image des péninsules de Kii à l’ouest, de Miura et de Bōsō à l’est, la péninsule d’Izu est une région excentrée, enclavée, marquée par un déclin à la fois démographique et économique. Par exemple, le centre de la péninsule d’Izu a perdu plus d’un quart de sa population entre 2000 et 2020, passant de près de 40 000 à 28 000 habitants. Le déclin est légèrement moins marqué dans les espaces situés à l’ouest du mont Fuji, notamment autour de Numazu (190 000 habitants en 2020, -0,65 % depuis 2015) et Shizuoka (690 000 habitants en 2020, -0,3 % depuis 2015).

Le littoral de la région présente une très forte densité de population, dépassant parfois les 1 000 habitants par km² dans les communes de Fuji, Numazu, Mishima et Shizuoka. Au nord, les densités sont nettement plus faibles, variant de 30 hab./km² à Narusawa (2 800 habitants) à environ 850 hab./km² dans l’agglomération de Kōfu (190 000 habitants).

Un volcan peu actif depuis trois siècles mais présentant toujours des risques

Culminant à 3 776 mètres, le mont Fuji est un stratovolcan toujours considéré comme actif. Son cratère principal mesure environ 500 mètres de diamètre pour une profondeur d’environ 250 mètres et est complété par un cratère secondaire plus petit situé sur son versant sud, appelé cratère Hōei. Le flanc méridional du mont Fuji rejoint une longue côte sableuse s'étendant entre les villes de Fuji à l’ouest et Numazu à l’est, bordant la baie de Suruga qui s’ouvre sur l’océan Pacifique.

Le mont Fuji se trouve dans la partie nord-ouest de la Ceinture de feu du Pacifique, zone caractérisée par une intense activité sismique et volcanique liée aux mouvements tectoniques. Un réseau complexe de failles tectoniques traverse cette région, située à la jonction entre la plaque d’Okhotsk à l’est, la plaque philippine au sud-est et la plaque eurasiatique à l’ouest. Cette configuration géologique expose la région à des risques naturels fréquents et potentiellement sévères. Par exemple, en 1930, un séisme de magnitude 7,3 a frappé le centre de la péninsule d’Izu, provoquant près de 300 victimes.

Formé par l’accumulation progressive de matériaux volcaniques (cendres, scories et coulées de lave) issus de plusieurs épisodes éruptifs majeurs, le mont Fuji a connu sa dernière grande éruption entre décembre 1707 et janvier 1708, appelée éruption Hōei. Depuis cette date, les volcanologues observent une activité essentiellement sismique intermittente et de faible intensité, sans éruption notable. Cependant, le mont Fuji demeure classé comme volcan explosif actif et présente toujours un risque potentiel pour les populations locales et les infrastructures critiques environnantes.

Afin de réduire les impacts d’une éventuelle éruption, des plans de prévention des risques définissent précisément les modalités d’évacuation et les mesures de sécurité pour les populations exposées à l’aléa volcanique. Lors de la dernière éruption majeure du début du XVIIIe siècle, d'importantes retombées de téphras – fragments solides expulsés violemment dans l'air par l’éruption – avaient atteint la ville d’Edo (aujourd'hui Tokyo), située à plus de cent kilomètres à l’est. Sur les zones proches du volcan, ces retombées ont initialement détruit les récoltes agricoles, perturbant fortement l'économie locale. Toutefois, à moyen terme, ces dépôts volcaniques sont devenus une ressource minérale précieuse, apportant des nutriments essentiels tels que le potassium et le phosphore, favorisant ainsi la fertilité des sols et stimulant les récoltes de riz durant les années suivantes.

Un système volcanique fournissant de nombreuses ressources

Selon le site Earthdata de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), environ 3,1 millions de personnes vivent dans un rayon de 50 kilomètres autour du mont Fuji, soit environ 2,5 % de la population japonaise, estimée à 125 millions d’habitants en 2020. La région se caractérise par la présence notable d’activités agricoles. Depuis les années 1970, les surfaces agricoles dédiées à la culture du thé vert et des fruits tels que le raisin et la pêche se sont étendues. À proximité de la ville de Kōfu, la commune de Koshu est réputée pour ses vignes protégées des vents violents, des fortes pluies et des moussons par le mont Fuji ; certaines variétés locales portent d'ailleurs des noms évocateurs comme Fujiminori et Fujibitsu. Sur le versant nord du volcan, la ville de Fujiyoshida s'est également spécialisée dans la production de blé, destiné notamment à la fabrication artisanale des célèbres ramen.

Le mont Fuji représente aussi une ressource hydrique cruciale pour la région. Les précipitations annuelles sur le volcan, sous forme de pluie ou de neige, avoisinent les 2 500 mm, incluant des épisodes particulièrement intenses pouvant dépasser 200 mm en quelques heures. Une partie de ces eaux est utilisée pour irriguer les rizières, ainsi que pour alimenter diverses industries locales telles que la papeterie et la chimie fine. Par exemple, l’entreprise Nippi possède à Fujinomiya, au sud du mont Fuji, une usine spécialisée dans la production de gélatine et de collagène. L'abondance d'eau a également favorisé le développement de la pisciculture, particulièrement l’élevage de truites arc-en-ciel, très appréciées des restaurateurs locaux pour la confection de sushi. La riziculture à haut rendement se maintient grâce à la mécanisation agricole qui réduit le besoin en main-d’œuvre et améliore ainsi la rentabilité des exploitations.

Certaines agences touristiques proposent par ailleurs des excursions permettant la découverte de ces exploitations agricoles, viticoles et rizicoles au cours de visites d’une journée au départ de villes comme Kamakura, Tokyo, Kyoto ou Nagoya. Au nord de la commune de Fujinomiya, la plantation Obuchi Sasaba offre un cadre spectaculaire pour la production de thé vert (Camellia sinensis). Ce site attire régulièrement des photographes venus immortaliser le contraste saisissant entre le vert lumineux des feuilles de thé et le blanc immaculé du sommet enneigé du mont Fuji, notamment en mai, période propice à la récolte du thé.

Les effets du changement global : recul de l‘enneigement et remontée des étages forestiers

Sous l’effet du changement climatique, la couverture neigeuse du sommet a tendance à diminuer en épaisseur depuis le XIXe siècle. La température moyenne à son sommet est de -7°C, allant de -20°C durant l’hiver à + 5°C en été. La durée de l’enneigement est plus courte en raison de l'augmentation des températures à son sommet. Au sud de la région passe un courant marin chaud qui adoucit les températures et augmente l’humidité : le Kuroshio. Les masses d’air, chargées d’humidité, sont à l’origine du fort enneigement.

En été, l’augmentation de deux degrés des températures à son sommet depuis 1980 a favorisé le relèvement de la limite de l’étage forestier d’une trentaine de mètres, selon une étude de scientifiques japonais parue dans la revue Plants en 2021. Le Salix reinii, une espèce de saule, est présent à une altitude supérieure de 40 mètres par rapport aux mesures effectuées en 1978. A la fin du mois du décembre 2021, la couverture neigeuse au sommet ne correspondait qu’à 10 % de la surface d’une année moyenne.

Une montagne sacrée avec de nombreux sanctuaires shintoïstes et bouddhistes

« Entre les pays de Kai et de Suruga se dresse haut le sommet du Mont Fuji.

Les nuages au ciel s'attardent dans leur course.

Les oiseaux mêmes ne peuvent s'élever au-dessus.

Les feux qui brûlent, par ses neiges sont éteints et les neiges qui tombent, ses feux consument.

Je ne peux parler de lui.

Je ne peux lui donner un nom, à ce dieu mystérieux. »

Extrait du Man'yōshū (recueil des dix mille feuilles), la plus ancienne (~760) anthologie de poésies japonaises.

Comme l’exprime ce poème japonais du milieu du VIIIe siècle, le Mont Fuji est considéré comme une montagne sacrée. Elle serait le lieu de résidence des dieux, notamment de la déesse Konohana-no-Sakuya-Hime, déesse protectrice des éruptions volcaniques. Les fumerolles qui se dégagent du volcan constitueraient un élixir d’immortalité.

La première ascension du Mont Fuji remonte à la fin du VIIe siècle, en 663, date à laquelle le moine En no Gyōja gravit la montagne et ouvre ainsi un chemin de pèlerinage vers son sommet. Au XIIe siècle, cette montagne est un centre de formation du shugendô - syncrétisme religieux mêlant le bouddhisme et le shintoïsme - et un lieu de pèlerinage. Au sommet, les croyants pratiquent l’ohachimeguri , que l’on peut traduire littéralement par « tourner autour du bol ».

Néanmoins, c’est durant la période Edo (1603-1868) que le culte du Mont Fuji va devenir populaire. Au tournant du XVIIe siècle, le seigneur Tokugawa Ieyasu participe à cette popularisation en encourageant la rénovation d’un grand sanctuaire situé à proximité du Fuji : le sanctuaire Asama (ou Sengen). Dans le même temps, un prêtre itinérant vient y établir des associations (kô) pour promouvoir le pèlerinage sur la montagne. L’accroissement du trafic sur la route du Tôkaidô – le grand axe reliant Kyoto à Edo/Tokyo qui passe au pied du Mont Fuji - accroît la popularité de son culte.

Avec son pied boisé, le Mont Fuji forme un espace sacralisé qui comprend notamment les 5 lacs (Yamanaka, Kawaguchi, Sai, Motoso et Shoji), les sources utilisées par les pèlerins pour le mizugori (c’est à dire pour les ablutions qui précèdent l’ascension de la montagne) et la forêt d’Aokigahara au nord-ouest. Cette forêt millénaire s’est développée sur un substrat de lave issue de l’éruption de 864. Le chemin de pèlerinage traverse trois espaces distincts : d’abord les herbages du flanc de la montagne, la forêt et enfin la montagne dite « brûlée » ou « chauve ». Du bas des versants jusqu’au cratère sommital, ce chemin est aménagé : des torii délimitent l’enceinte sacrée.

Des sanctuaires tels que ceux de Sengen à une trentaine de kilomètres au sud-est du Mont Fuji sont positionnés tout au long de l’ascension. Des auberges, dont celles d’Oshi, à 15 kilomètres au nord-est du Mont Fuji, accueillent les pèlerins. Les femmes, par tabou religieux (nyonin kinsei), en sont exclues pendant l’époque d’Edo puis lors de la restauration de Meiji (1868). Ce n’est qu’en 1872 que l’interdiction est levée.

Le Mont Fuji est donc un espace approprié depuis des siècles par les bouddhistes et les shintoïstes. Cette montagne est devenue un sanctuaire jouant le rôle de centre religieux, à travers les temples bouddhistes (Nichiren Shoshu Jumyoji, Onshoji à Fujinomiya) et les sanctuaires shinto (Mukaekusushi, Kushushi). Selon l’historien Jean-Marie Bouissou, le Mont Fuji est « le domaine d’un puissant kami shintô mais aussi un « bouddha universel », la « Pierre angulaire des trois terres », voire « l’Origine de toutes choses ». Depuis les années 2000, son ascension qui concerne près de 300 000 personnes par an, est davantage entreprise par des touristes, dont un tiers d’étrangers, que par des pèlerins.

Situé au pied du Mont Fuji, la forêt d’Aokigahara est mondialement connue pour être un lieu concentrant de nombreux suicides. Malgré une chute du taux de suicide au sein de la population japonaise, s’établissant désormais à 18 pour 100 000 habitants en 2016, cette forêt dense de 35 km² est surnommé la « forêt des suicides ». Selon les légendes locales, elle serait la demeure de fantômes et des âmes égarées. Ses cyprès, ses mousses et tsugas sont une destination pour les hommes et les femmes souhaitant mettre fin à leurs jours, généralement par pendaison ou empoisonnement. En chemin, ils laissent parfois de petites cordelettes de couleur afin de pouvoir retrouver leur chemin s’ils changeaient d’avis. A l’entrée de la forêt, un panneau précise le numéro de téléphone d’un centre anti-suicide et une inscription décourageant les suicides.

Un lieu touristique, prisé des randonneurs et des curistes

Le Mont Fuji est un lieu propice aux randonnées, qu’elles aient un but récréatif ou spirituel, grâce à de nombreux sentiers. Environ 300 000 randonneurs et pèlerins atteignent le sommet chaque année. Durant l’été 2021, la baisse de fréquentation du fait du Covid a été sensible avec seulement 78 000 personnes atteignant le sommet. Les restrictions sanitaires ne permettaient pas aux randonneurs étrangers de se rendre dans le pays, laissant ainsi les sentiers aux seuls randonneurs et pèlerins japonais.

Historiquement, les pèlerinages sont à l’origine du développement de bourgs comme Fujinomiya et Fujikawaguchiko, à travers une économie qui repose sur des hébergements, des lieux de restauration et de vente de souvenirs. Depuis les années 1960, le développement économique rapide du pays et le développement des voyages en car puis en voiture ont conduit à une massification du tourisme, visibles par la construction de grands hôtels, de terrains de golf, d’autoroutes et de musées.

La région du Mont Fuji est bien intégrée dans le réseau de transport japonais. Depuis la gare centrale de Ginza à Tokyo, le trajet en train ou en bus jusqu’à la ville thermale d’Hakone ne prend plus qu’1H30 à 2 heures. Vu du ciel, la ligne de chemin de fer JR Central est visible dans l’Est de la vallée de Gotemba et relie la ville à Tokyo, Nagoya, Osaka et Kyoto par des trains à grand vitesse (Shinkansen). Une station située dans la ville de Fujiyoshida porte le nom de Mont Fuji Station et témoigne du rôle promotionnel et identitaire du sommet.

Quatre principales stations d’altitude - Yoshida, Subaru, Gotemba et Fujinomya - permettent aux visiteurs d’accéder aux flancs de la montagne par la route. Sur le flanc septentrional du mont, la 5e station de la Subaru Line est dotée d’un restaurant et de magasins permettant de s’équiper pour l’ascension. L’image conique du mont est mobilisée comme un argument de vente sur l’ensemble des produits locaux (gâteau, tablette de chocolat, timbres).

Lors d'un congrès se déroulant à Phnom Penh au Cambodge en 2013, la région du Mont Fuji a été classée au Patrimoine mondial de l'Unesco comme un site culturel, plutôt que naturel. L’aire classée s’organise autour du sommet et comporte sept sanctuaires shinto (Omuro, Kawaguchi Asama, Subashiri, Yamamiya, Hongu, Suyama et Murayama) et des auberges (des familles Hosano et Togawa) qui accueillent les pèlerins. Des cascades (Shiraito no Taki), des sources d’eau (Hoshino Hakkai), une forêt de pins (Miho-no-Matsubara distante de 70 kilomètres) et des arbres moulés dans la lave (de Yoshida et Funatsu) sont également classés par l’Unesco.

Dans la ville de Fujinomiya, au Sud-Ouest du Mont, le Mont Fuji Heritage Centre est un musée et une galerie d'exposition qui promeut la montagne à des fins de protection et de conservation. Dans ce bâtiment en forme de Mont Fuji renversé, les visiteurs peuvent admirer les paysages, mieux connaître l'histoire du Mont, et grimper virtuellement sur les sentiers de randonnées.

Au printemps, de nombreux visiteurs viennent admirer la floraison des cerisiers (hanami) sur des sites à proximité du Mont Fuji. Durant l’automne, le changement de couleurs des feuilles d’érables, devenant rouges, attirent des visiteurs (momiji).

La région abrite également de nombreux parcs de loisirs (Forest Adventure Fuji, le parc Ultraman, Fuji-Q Highland), des remontées mécaniques (Fujiten Snow Resort) et des parcs botaniques (Fuji Gachoen). Les abords du lac Yamanaka sont particulièrement prisés pour les activités nautiques (balades en bateau pour observer les cignes, pratique du wakeboard). Au sein du parc national de Fuji-Hakone-Izu, sur le versant occidental du Mont, se trouve la grande cascade de Shiraito. Classée parmi les 100 plus beaux paysages du pays, elle atteint une hauteur de 20 mètres et permet aux eaux de ruissellement d'atteindre la rivière Shiba. A l’Ouest du Mont, on distingue les vastes terrains dédiés à la pratique du golf. Au Sud-Est à proximité d’Hakone, les stations thermales de Gora et Yumoto sont parmi les lieux recevant le plus de touristes.

Hakone, une ville thermale au pied du Mont Fuji

Dans l’angle Sud-Est de l’image se trouve la ville thermale d’Hakone. Le volcanisme est en effet l’un des facteurs à l’origine du développement du tourisme dans la région. Située à 1h30 de Tokyo, la ville d’Hakone est une destination touristique située au pied du Mont Fuji, spécialisée dans le tourisme thermal. De nombreuses stations thermales autour d’Hakone accueillent les visiteurs à la recherche de sources d’eaux chaudes, les onsen. Les touristes viennent se baigner, se laver, se reposer et consommer des produits locaux. De plein air ou à l’intérieur des auberges, les onsen sont incontournables pour les touristes nationaux, mais aussi de plus en plus prisés par les étrangers, définissant ainsi « véritable art de vivre » à la japonaise selon le géographe Philippe Pelletier.

Facilement accessible par la ligne ferroviaire Hakone Tozan Railway ou le téléphérique, la ville est composée par sept villages autour du Lac Ashi. Ouvert depuis 1878, l’hôtel Fujiya est l’un des plus anciens du pays. Depuis 1923, la ville est desservie par le train, renforçant ainsi la popularité du lieu pour les touristes à la recherche d’un point de vue sur le mont et de lieu de détente dans les onsen.

Malgré le déclin démographique de la ville, passant de 20 000 habitants à 12 000 en 2019, Hakone attirent des investisseurs étrangers, à l’origine de l’achat et de la rénovation d’une fraction du parc hôtelier. En 2019, le groupe britannique InterContinental Hotels (IHG) a transformé une auberge traditionnelle de la station thermale de Gora, en périphérie d’Hakone, pour en faire un hôtel de luxe de 98 chambres, l’hôtel Indigo. Ouvrant sur la rivière Haya, l’intérieur du hall de cet hôtel 5 étoiles est décoré de façon à refléter la nature environnante (feuilles d’automne, estampes du XIXe siècle, sommets enneigés).

Parmi les 32 millions de touristes étrangers ayant visité l’archipel en 2019, 3 millions d’entre eux ont visité le parc national Fuji-Hakone-Izu, formant la partie Ouest d’Hakone. Devenu le plus visité du pays par les touristes étrangers, ce parc devance largement celui de Shikotsu-Tōya, au second rang, un parc national situé dans la partie centrale de l'île de Hokkaidō (0,9 million).

Un paysage iconique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

Le Mont Fuji est un paysage qui fascine depuis des siècles. Sur la photographie satellite prise à la fin de l’hiver, sa forme conique, quasi parfaite et couronnée de neige, a été largement reprise des artistes japonais qui se sont emparés de cet « objet ». La montagne est dépeinte dès le VIIIe siècle par des poètes, exprimant déjà cette fascination, voire une vénération pour un volcan devenu un lieu sacré.

Le pèlerinage du Mont Fuji est représenté dès le XVIe siècle dans des mandalas. Mais c’est véritablement au XIXe siècle, qu’il va devenir une icône avec les maîtres de l’estampe que sont Katsushika Hokusai et Utagawa Hiroshige. Au sein de ce mouvement artistique popularisant les estampes et portant le nom d’Ukiyo-e, le peintre Hokusai consacre une série d’estampes nommée « les 36 vues du Mont Fuji ». Cette montagne conique devient le sujet principal de ses estampes. Il propose ainsi 36 estampes paysagères symbolisant les différentes saisons de l’année, les humeurs ou encore les sentiments. Par exemple, un groupe de douze randonneurs entamant l'ascension vers le sommet du mont Fuji est réalisée entre 1830 et 1832.

L'ascension est difficile en raison des sentiers peu entretenus à cette époque. Sur l’une des estampes les plus célèbres, « La Grande Vague de Kanagawa » d’Hokusai, le Mont Fuji apparaît à l’arrière-plan. L’œuvre traite de l’éternel immuable, symbolisé par la montagne, face à l’agitation du temps qui passe, lui-même représenté par une vague de tsunami et les marins en péril.

L’art des maîtres de l’estampe japonais a largement fait connaître cette montagne au reste du monde et influencé l’art occidental, en premier lieu les impressionnistes empreints de japonisme. Sur le modèle de Hokusai et de Hiroshige, Claude Monet peindra ainsi une série de variations autour d’un même objet comme la série des « meules » ou encore la série des « cathédrales de Rouen ». Paul Cézanne réalisera ses variations autour de la montagne Sainte-Victoire. Les maîtres de l’estampe du XIXe siècle propulsent ainsi le Mont Fuji à la place d’icône et de symbole international du Japon.

Au début du XXe siècle, l’État impérial japonais s’empare des représentations du Mont comme un instrument de propagande pour présenter la nation japonaise à l’image du Mont Fuji : héroïque et immuable. Il devient un symbole de la nation, largement diffusé à travers les timbres ou encore des réemplois par des entreprises japonaises (Fujifilm par exemple). Au début du XXe siècle, des photographes utilisent le Mont Fuji comme un cadre idéal pour des clichés naturalistes sur le Japon rural. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont popularisé le sanctuaire Arakurayama Sengen de Fujiyoshida comme un lieu propice au tourisme photographique. Les photographes locaux ou étrangers réalisent des clichés mettant la pagode rouge de Chureito au premier plan, des cerisiers en fleurs lors d’hanami (floraison) ou aux feuilles rougies lors du Koyo à l’automne au centre, avec le Mont Fuji à l’arrière-plan. Le mont reste l’objet d’une vénération populaire.

Enfin, le cinéma s’empare du Mont comme un support à part entière à partir des années 1950. Des films comme Le Mont Fuji et la lance ensanglantée (1955) de Tomu Ushida ou plus récemment Pacific Rim : Uprising (2018) de Steven S. DeKnight lui procurent un rôle central. A travers l’art, le Mont Fuji est ainsi devenu un symbole international du Japon, symbole que l’UNESCO a entrepris de patrimonialiser en 2013 en l’inscrivant sur sa liste du patrimoine mondial avec la dénomination « Fujisan, lieu sacré et source d’inspiration artistique ».

Zoom d'étude

Zoom 1. Atteindre le sommet du Fuji : quatre principaux sentiers

Sur cette image prise à la mi-mai, on distingue clairement la forme du volcan, les coulées les plus récentes à l’est, l’étagement de la végétation et les huit pics qui jalonnent le cratère du Mont Fuji : Oshaidake, Izudake, Jojudake, Komagatake, Mushimatake, Kengamine, Hukusandake et Kusushidake.

Pour atteindre le sommet, quatre principaux sentiers existent : Yoshida, Subashiri, Fujinomiya et Gotemba. On y accède par des routes de qualité, dont les lacets finaux sont bien identifiables sur Subashiri à l’est et Fujinamiya au sud, débouchant sur de vastes parkings bien aménagés. Puis les touristes empruntent des sentiers pédestres aux nombreux lacets du fait de la forte pente de certaines portions des itinéraires taillés dans des matériaux volcaniques plus ou moins fins et plus ou moins stables. Pour des raisons de sécurité et de saturation, trois des quatre itinéraires sont doublés entre chemins ascendants et descendants afin que de facilité la gestion des flux.

Le plus emprunté est le sentier Yoshida qui se trouve sur le versant Nord. Son point de départ est la 5e station située à 2300 mètres d’altitude. Elle est la mieux aménagée parmi les cinq stations permettant l’ascension du mont et dispose de magasins, de restaurants, d’un bureau de poste et d’un petit centre médical.

Depuis 2010, le nombre de personnes s'engageant dans l'ascension a tendance à légèrement diminuer, passant de 318 000 en 2012 à 230 000 en 2019. En 2021, le sentier Yoshida était le plus emprunté avec 54 000 randonneurs, soit 4 fois plus que le sentier Fujinomiya (11 500). Les deux derniers sentiers (Gotemba et Subashiri) sont nettement moins empruntés (6 500 personnes). La plupart des ascensions débutent durant la journée et durent entre 6 et 9 heures. Les randonneurs s’accordent généralement une courte nuit dans un refuge proche du sommet afin d’arriver au sommet lors du lever du soleil.

Des véhicules à chenille ravitaillent le sommet en denrées et récupèrent les lettres postées. Contrairement à de nombreuses régions rurales du pays en proie à un déclin démographique et à une chute du courrier distribué, l’intense activité du bureau de poste justifie son maintien par sa rentabilité (100 000 lettres en 2018). L’ascension pédestre est réalisable durant l’été, généralement en juillet et en août. Le reste de l’année, les sentiers et les refuges sont fermés.

Images complémentaires

Ressources et bibliographie

- Jean-Marie Bouissou, 100% Japon. 400 photos pour tout comprendre (ou presque), Philippe Picquier, 2020

Deux atlas de synthèse sur le Japon :

- Philippe Pelletier, Atlas du Japon. Après Fukushima, une société fragilisée, coll. Atlas, Autrement, Paris, 96 p., 2012

- Rémi Scoccimarro, Atlas du Japon. L’ère de la croissance fragile, coll. Atlas, Autrement, Paris, 96 p., 2018

- OTA, Kei & KIKUCHI, Toshio. (2015). Changes in Agricultural Land Use at the Foot of Mt. Fuji and Regional Characteristics. Journal of Geography (Chigaku Zasshi)

- Site de l’UNESCO sur le Fujisan (documents, cartes topographiques, photographies en accès libres)

- France Culture. Le mont Fuji, une icône pop (janvier 2021)

- Musée Guimet : exposition « Fuji, pays de neige », juillet 2020

Auteurs

- Antoine Baronnet, professeur agrégé au Lycée Charles Péguy, Gorges

- Lilian Orsaz, professeur certifié au Collège Sainte Anne, Rezé