Lors de la conférence de presse de l’ESA du jeudi 13 novembre, le planétologue français Jean-Pierre Bibring, principal investigateur de CIVA, a présenté les 1eres images obtenues à la surface avec les caméras de cet instrument. Il s’agit d’images brutes ou rapidement traitées et elles seront retraitées dans les règles de l’art dans un second temps, mais elles ont le mérite de nous montrer l’environnement immédiat de Philae.

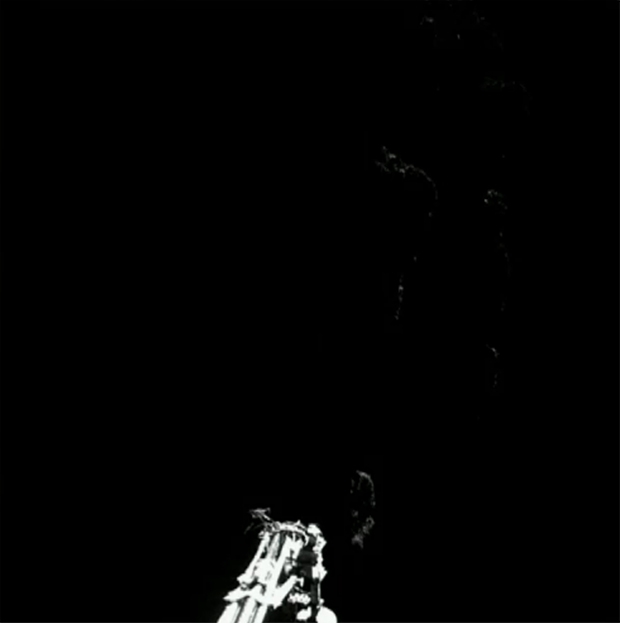

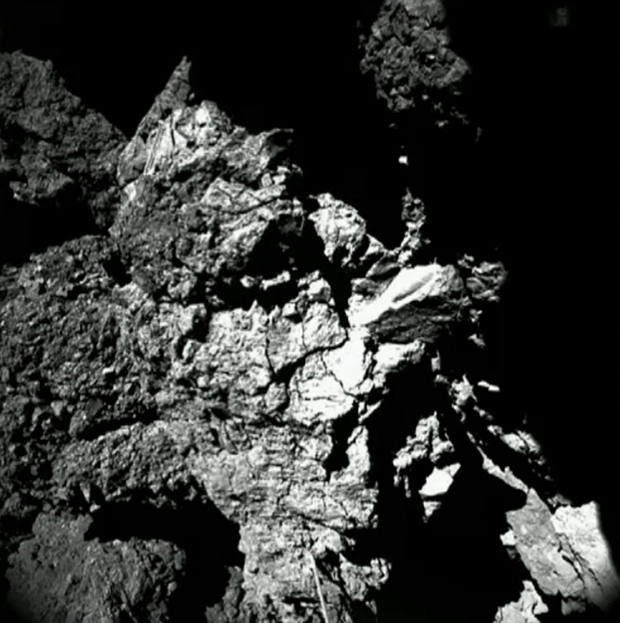

L’image brute de la caméra 1, CIVA-P regroupe 7 caméras miniaturisées disposées tout autour de Philae, montre l’extrémité de l’un des 3 pieds de l’atterrisseur et, dans le champ, on peut deviner quelques nuances dans le noir. En poussant fortement les niveaux, on voit apparaître une masse imposante qui domine Philae. Cette paroi, qui est probablement à quelques mètres, plonge l’atterrisseur dans l’ombre durant une grande partie de la journée, si bien que ses panneaux solaires les mieux orientés ne sont illuminés que durant près de 1,5 h par cycle de 12,4 h (la durée de rotation du noyau).

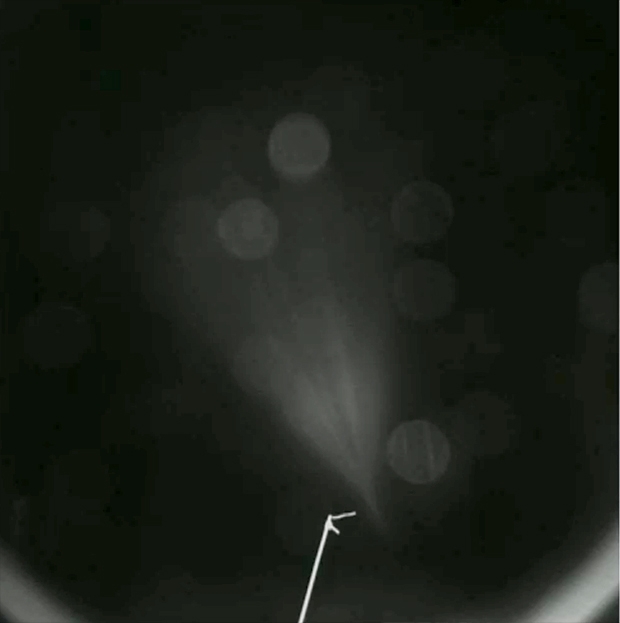

La deuxième image montre le ciel, ce qui prouve que l’orientation de Philae est loin d’être optimale. Il n’est pas parallèle à la surface avec laquelle seuls 2 de ses pieds sont en contact.

Dans la partie basse de l’image on voit le reflet du Soleil sur le baffle de la caméra et l’extrémité de l’une des 2 antennes de CONSERT. Des reflets occupent le reste du champ.

L’image suivante montre l’un des pieds de Philae et une autre paroi. Pour Jean-Pierre Bibring : « Cette image est extraordinaire parce que nous voyons une portion d’un engin fabriqué récemment par l’homme posé devant quelque chose qui a été fabriqué par la Nature il y a 4,6 milliards d’années, qui n’a pratiquement pas changé depuis et qui contient tous les mystères que nous cherchons à élucider ! »

Sur l’image de la caméra 4, nous voyons une paroi brillamment éclairée par le Soleil et sa nature explique peut-être pourquoi Philae a rebondi : « Nous pensions que nous allions nous poser sur une surface relativement poussiéreuse et souple, a expliqué Jean-Pierre Bibring, et nous ne comprenions pas comment Philae avait pu rebondir 2 fois. Mais, en voyant ce matériau qui semble très dur, on comprend que Philae a pu rebondir fortement dessus, comme sur un trampoline. »

Les 2 images suivantes ont été prises quasiment dans l’obscurité. Il a fallu les éclaircir énormément pour parvenir à voir des détails. Jean-Pierre Bibring a précisé que le temps de pose sera fortement augmenté pour les prochaines images de cette zone, car le champ couvert par la dernière image est celui des 2 caméras stéréoscopiques de CIVA-P. Avec des images contenant plus de détails il sera sans doute possible de reconstruire la topographie en 3D et d’obtenir la dimension exacte et la distance des éléments visibles.

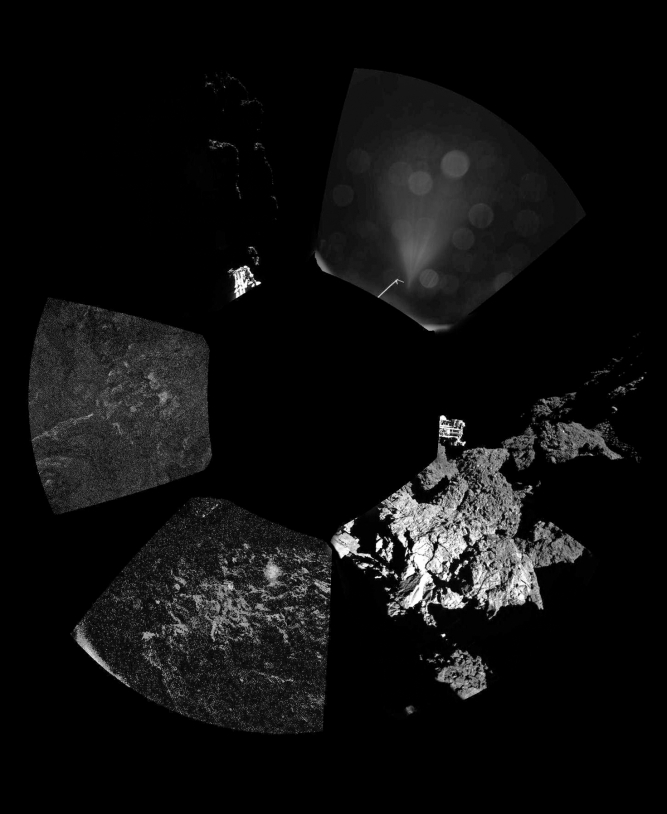

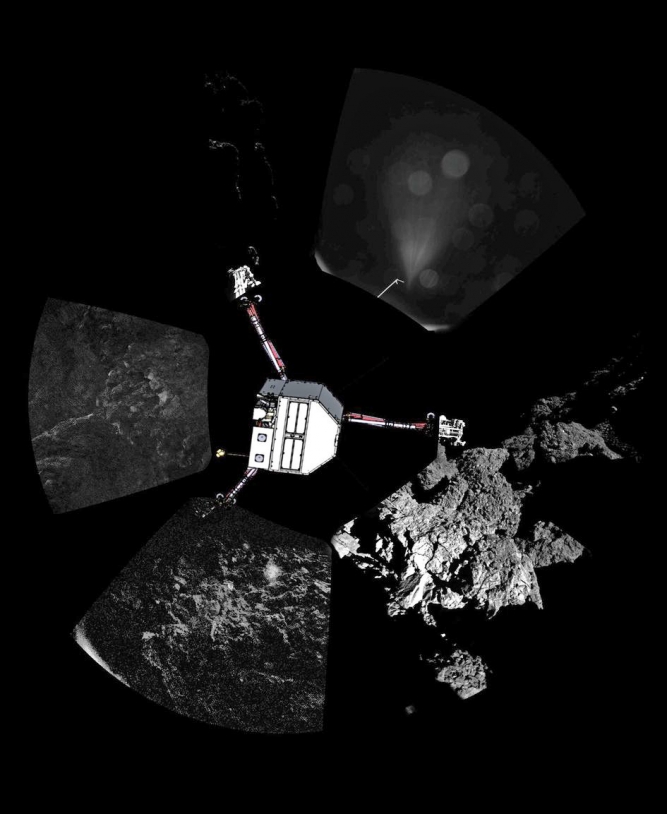

En disposant toutes ces images autour de Philae, on obtient le panorama qui serait visible par une personne qui se tiendrait sur le toit de Philae et qui tournerait sur elle-même.

Pour visualiser cela, Jean-Pierre Bibring et ses collègues ont ajouté une représentation de l’orientation de Philae au centre du panorama. L’atterrisseur est pratiquement vertical par rapport à la surface, avec un pied dans le vide et 2 pieds en contact avec le sol.

Une tentative de forage

Vendredi, la pile de Philae étant bientôt vide, les responsables de la mission ont décidé d'utiliser l'énergie encore disponible pour essayer de forer la surface et recueillir un échantillon à analyser avec COSAC.

Philippe Gaudon (chef de projet Rosetta au CNES) expliquait : « On a vu (dans les données reçues) le début du fonctionnement de la foreuse. On a vu la mèche descendre de 25 cm depuis la plate-forme. Le mécanisme a donc fonctionné, mais, malheureusement, nous avons perdu la liaison et nous n'avons plus de données concernant la foreuse. » Philae a peut-être basculé en réaction à l’action du forage sur la surface ?

Une nouvelle tentative de communication avec Philae doit avoir lieu vendredi soir. Si elle se produit, il faut espérer que la pile délivrera encore suffisamment de puissance pour que les données scientifiques soient intégralement transmises.

Rosetta est une mission de l’ESA avec des contributions de ses États membres et de la NASA. Philae, l’atterrisseur de Rosetta, est fourni par un consortium dirigé par le DLR, le MPS, le CNES et l'ASI. Rosetta sera la 1ere mission dans l'histoire à se mettre en orbite autour d’une comète, à l’escorter autour du Soleil, et à déployer un atterrisseur à sa surface.